El más bello asesino

El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata) llegó a Colombia en 1930 desplazado desde el África subsahariana. 70 años después, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo incluyó en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Entonces, ¿qué hace uno en mi finca? El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata). Foto: Thomas Mejía López. Qué raro es él. No le gusta caminar, pero siempre está afuera. No tira piscina, aunque vive con una al lado. Ni siquiera responde cuando uno le habla y hace más ruido su ropa cuando la mueve el viento. Creo que si yo fuera más alto tal vez podría verlo a la cara y hacer que me hable, pero sé que no va a pasar, porque para su atención necesito tener menos piel y ser más árbol, como él. En 2021 cuando mi familia compró el terreno en Barbosa para hacer la finca, él ya estaba sembrado. Siempre lo he visto hermoso, porque él se viste hermoso: largas ramas cafés, hojas verde monte y unas aretas –flores– acampanadas, del mismo color del hogao, que lo diferencian de tanto palo que hay alrededor. Ojalá esa fuera la única diferencia que tiene con los demás árboles de la finca. *** Brasil, 1997. El ecologista Pablo Nogueira reportó una serie de asesinatos en el barrio Fazenda São Quirino, en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo. La escena del crimen era bella. Flores acampanadas y naranjas, todas en el piso, dentro de ellas, los cadáveres: cientos de abejas. Biología de primaria: las abejas son polinizadoras, o sea que se alimentan del néctar o polen de las flores y, al hacerlo, lo transportan de una flor a otra, facilitando la reproducción de las plantas y las frutas. Los animales necesitamos comer; muchas frutas y hortalizas son retoños de plantas que se reproducen gracias a la polinización. Las plantas generan oxígeno. Lección de vida: sin comida y sin oxígeno no hay vida. El árbol les quita la vida a las que nos dan la vida. Sobre cómo las mata hay dos teorías: el veneno y el atrapamiento. Según un estudio de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil), el néctar de sus flores tiene un efecto tóxico. En 360 flores encontraron 651 insectos muertos, de los cuales el 75 % eran abejas. Pero otras investigaciones sugieren que estas podrían morir al quedarse atrapadas en las flores, como dice un estudio de la Universidad de Andhra (India), que detalló cómo las abejas del género Trigona quedaban apresadas entre el agua y el néctar dentro de las flores. Morir ahogadas por la vida que intentaron “nectar” –como si esa palabra fuera un verbo–, parece un poema que habla de lo bello que es asesinar a tu mamá. El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata). Foto: Thomas Mejía López. *** El terreno de la finca no era nuestro hasta que lo compraron, y quizá aún no lo es y nunca lo será porque desde hace siglos ya había árboles y arbustos dueños del lugar y para ellos nosotros somos los invasores. En el siglo XVII, las tierras de Barbosa fueron invadidas por colonos. De allí en adelante, los terrenos robados cambiaron de “dueños”: desde Juan Gómez de Salazar, gobernador de Antioquia, hasta Ignacio Muñoz, abuelo de José María Córdova. En 1812, más de 200 años después de que se empezara a habitar, fue declarado municipio. Nadie, más que la maleza, los ríos y las piedras que están allí desde antes, puede llamarse dueño de la tierra. Cuando llegamos a la finca siempre hace sol, siempre canta un pájaro. Hay mandarinas que si tuvieran uñas ya habrían practicado canibalismo y plátanos escondidos temiendo el machete. En La Celestina, como se llama la finca en honor a mi abuela, siempre estamos buscando qué sembrar, porque para eso es la tierra, para comérsela. Ya hay plantas creciendo y hace poco sembraron dos verbenas para atraer polinizadoras. A 20 metros está él, viendo a las abejas que llegan a las verbenas y que pronto girarán hacia sus campanas. *** Desde mi computador navegué por el Sistema de Árbol Urbano de Medellín. Conté unos 103 tulipanes africanos, 15 de ellos en la UdeA, y creo que no recorrí ni el 30 % de la ciudad. El tulipán africano empezó a usar sombrero vueltiao en 1930. Según el biólogo Jon Paul Rodríguez, este árbol, como otros, llegó a América como resultado de las introducciones deliberadas de plantas que tienen lugar en diferentes países para una gran variedad de propósitos (alimenticios, ornamentales…). El del tulipán responde a una necesidad principal: alimentar el ojo. Los impactos de la llegada del árbol a nuestro país lo convirtieron en una especie invasora, pero creo que sería más como una especie desplazada, pues fue traída por una persona que la sacó de su territorio porque le pareció muy bonita. Años después, convertimos esta especie casi que en el diablo. En Australia está prohibida su venta o liberación al ambiente sin permiso. En Cuba está entre las cinco principales especies invasoras. En Colombia está prohibida su plantación en departamentos como el Huila y Valle del Cauca. También es rechazada en Paraguay, Bolivia, Ecuador… Y así sigue el aislamiento, por invasora. Según la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en Colombia hay identificadas 298 especies de flora y fauna “introducidas, invasoras y de alto riesgo”. Encontramos etiquetas para castigar al árbol, pero para quien lo trajo aquí no hay nombres ni apellidos. Y cuando ya está acá, haciendo lo que su naturaleza le obliga, estigmatizamos al tulipán sin pensar que no es solo un “atacapolinizadoras”. La medicina tradicional africana habla de propiedades diuréticas y antinflamatorias en sus flores, y del empleo de sus hojas contra enfermedades renales, inflamaciones de la uretra y como antídoto contra venenos. Irónico. Pero cuando lo retuvieron acá solo importaba decorar el patio. Las flores del tulipán son hermosas, uno las ve y parece que los ojos bebieran su belleza como

La historia que se rompe como el papel

La memoria nos permite saber quiénes fuimos y quiénes somos. Las hojas viejas que reposan en el Archivo Histórico de Antioquia soportan nuestra memoria regional, pero muchas están frágiles y en riesgo de perderse. Esta crónica cuenta las necesidades avisadas a la Gobernación desde 2012 y cómo la ausencia de soluciones efectivas amenaza la preservación de la historia antioqueña. Dentro de los 20 millones de documentos del AHA, algunos están en este estado. Foto: Gisele Tobón Arcila. El tomo 827 está envuelto en una carpeta. Es un libro grande, café, tiene el lomo desgastado y la cubierta apenas unida al resto del cuerpo. Algunas hojas tienen hoyos, y otras, la tinta corrida. Todas están amarilladas por la luz y tienen los bordes quebrados. Una hoja de un papel diferente dice que una página fue arrancada. Es el documento 1354, fechado en 1813. En el Archivo Histórico de Antioquia (AHA) hay muchos documentos en el mismo estado –no hay un diagnóstico completo que diga cuántos– y otros más lo estarán con el tiempo debido al descuido de la Gobernación desde hace más de una década. *** Sobre la plaza Botero está el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Este edificio no solo hace parte de la historia, sino que también la resguarda. En su planta baja queda el AHA, donde reposan hace casi 40 años alrededor de 20 millones de documentos que contienen la historia de Antioquia. Este es el segundo archivo más grande del país. El documento más antiguo del archivo es sobre un pleito por tierras entre Manuel López Bravo y Nicolás Desolarte, dos capitanes de los ejércitos conquistadores. Para leerlo hay que saber paleografía, la disciplina que estudia la escritura a mano. Está en la categoría de Tierras, en el tomo 184, número 4646, tiene 85 hojas y es de 1568, es decir, de hace 457 años. Para entonces, habían pasado 27 años desde que el capitán Jorge Robledo, cerca de Ebéjico y tras explorar el río Cauca y las cordilleras que lo rodean, fundó la Ciudad de Antioquia, la primera de la provincia de Antioquia, en 1541, aunque, al año siguiente, la trasladaron cerca de Frontino. En 1546, Robledo también fundó la Villa de Santa Fe. Tras varios despoblamientos y repoblamientos, la villa y la ciudad se fusionaron para crear la ciudad de Santa Fe de Antioquia que, en 1584, se convirtió en la capital de la provincia. Allí se gestó el primer repositorio documental que fue trasladado a Medellín cuando fue declarada nueva capital de Antioquia en 1826. Los documentos hicieron parte del archivo administrativo de la Gobernación hasta 1956, cuando el gobernador Pioquinto Rengifo ordenó separar el archivo histórico del administrativo. En 1986, el AHA fue adscrito a la Dirección de Extensión Cultural, y hoy, después de pasar por varias secretarías, como un dulce que nadie aprecia, hace parte de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos. *** Los archivos se miden en metros lineales: los tomos se ponen en cajas especiales –las hay en tamaños x100, x200 o x300, usualmente se usan x200, las medianas– y se cuentan. Según la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos de la Gobernación de Antioquia, los documentos del AHA suman seis kilómetros lineales. Sin embargo, notas de prensa de la misma Gobernación hablaban, en 2022, de 52 kilómetros, que casi equivalen al recorrido de la Línea A del Metro, de Niquía a La Estrella, ida y regreso. Con el tiempo, el lugar donde está el archivo no ha cambiado mucho. Los 1052 metros cuadrados que arriendan en los bajos del Palacio de la Cultura se han dividido desde 1986 de la misma manera: las salas de consulta, publicaciones, capacitación y planoteca; el depósito de materiales; el área de trabajo y las oficinas administrativas. Afuera se escuchan vendedores ambulantes, carros, el metro, la combinación de conversaciones cotidianas y los alaridos propios del centro de Medellín. Pero adentro no hay ruido. Las paredes color hueso del archivo se ven más cálidas por las luces led y la luz exterior que se cuela por las ventanas. A la izquierda de la sala de consulta hay tres mesas y varias sillas, y sobre cada mesa un par de atriles para poner los libros. En las paredes hay escritorios de madera empotrados y sobre ellos nueve computadores donde se consultan los índices de los archivos. Un busto de Simón Bolívar vigila el lugar desde una esquina. Al lado derecho de la sala todo es casi igual, solo que sin computadores ni busto y sí con más sillas y atriles. En el archivo hay documentos fechados desde 1568 hasta 2021. En sus estantes hay 80.000 planos de distintos municipios, registros del período colonial, de la Independencia y la etapa republicana, fotografías antiguas, archivos del Ferrocarril de Antioquia y expedientes de juicios por delitos que hoy resultarían absurdos. Óscar Calvo Isaza, historiador y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, dice que es por eso, precisamente, que es importante: «El AHA y sus documentos son la fuente nutricia de la memoria colectiva de los antioqueños, son un tesoro que se debe cuidar porque es la base para contarnos». Óscar Calvo Isaza *** Varias cuadras más arriba del AHA, entre Girardot y El Palo, está el Archivo Histórico de Medellín, el cual junto con el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación (AGN) son los únicos tres centros de documentación histórica del país que cuentan con equipo de restauración. Felipe Vargas y Sonia Cediel conforman ese equipo allí. Un documento, dicen ellos, es como un paciente, y una restauración, como una cirugía. Desde el uso de un bisturí hasta la creación de la historia clínica, todo es muy similar. Primero se separan todos los folios –hojas– y se le hace un diagnóstico a cada uno sobre, por ejemplo, el tipo de papel y tinta del que están hechos, para luego establecer qué problemas o daños presentan y determinar el plan

La noche en que la quebrada reclamó su cauce en Altavista

En Altavista, uno de los corregimientos de Medellín más afectados por las lluvias, la quebrada La Guayabala rompió su habitual silencio y en el proceso se llevó decenas de casas. Esta es la historia de Alexa y de su familia que, como muchas, siguen de pie ante la incertidumbre del desastre. Vereda Buga del corregimiento Altavista, 29 de abril. Foto: Alexa Vivas La madrugada del martes 29 de abril no fue como cualquier otra para Alexa Vivas, una joven estudiante que vive en la vereda Buga del corregimiento Altavista. Ese día, en Medellín, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada La Guayabala, en Altavista, desencadenando deslizamientos de tierra que arrasaron con viviendas y dejaron a cientos de personas sin hogar. Poco antes de las tres de la mañana, un ruido ensordecedor rompió la quietud. Al asomarse por la ventana, Alexa alcanzó a ver varias masas oscuras moviéndose rápidamente; era la quebrada La Guayabala desbordada por las intensas lluvias, arrastrando piedras, casas, cosas y escombros. Comenzaron a escucharse gritos de auxilio desde las casas vecinas. En cuestión de segundos, el agua ingresó con fuerza por la puerta trasera del hogar de Alexa. “A altas horas tuvimos que evacuar cuatro casas porque el agua y el barro invadieron nuestras viviendas. Entre tanto barro, las salidas se taparon, y entre varios vecinos nos ayudamos a salir”, recuerda Alexa. Aunque los daños en su hogar no fueron graves, el miedo y la desesperación le impidieron tomar alguna de sus pertenencias. A pesar de todo, lo que más le preocupaba a ella y a su familia era la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. La quebrada que rompió el silencio La quebrada La Guayabala, que cruza gran parte del corregimiento, fue monitoreada durante algunos días por los habitantes de la vereda debido a las fuertes lluvias de abril que ya habían provocado inundaciones menores, pero nunca algo de esta magnitud. Según los vecinos, el agua comenzó a subir alrededor de la 1:30 a.m., y para las 3:00 había inundado varias viviendas. El barrio colapsó, las vías principales quedaron bloqueadas por deslizamientos, el acceso al transporte público, la electricidad y el internet se cortaron y muchas cuadras quedaron incomunicadas. La falta de energía eléctrica y agua potable agravó aún más la situación, algunas familias, como la de Alexa, quedaron desconcertadas ante la idea de qué más podría pasar. La tragedia alcanzó su punto más doloroso con la muerte de Yulieth Arboleda, de 37 años, y la desaparición de su hijo José Miguel, quien tenía 13 años. Ambos fueron arrastrados por la corriente mientras intentaban escapar de su casa. El cuerpo de Yulieth fue hallado horas después, mientras que el de José Miguel fue encontrado al día siguiente en la Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo, en Barbosa. La Alcaldía de Medellín acompaña al corregimiento de Altavista. Foto: Alcaldía de Medellín. La espera bajo techo ajeno Con el pasar de las horas, la magnitud del desastre se hizo evidente, muchas familias quedaron afectadas, las autoridades habilitaron albergues temporales en el Colegio Altavista, en la iglesia San Juan Evangelista, en la casa cultural de la vereda de Buga y en el centro comunal del sector El Limonar. Allí había cientos de personas mojadas, sin documentos y con los zapatos llenos de barro. Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades locales declararon la calamidad pública en Medellín, lo que permite movilizar recursos y brindar atención a los damnificados. El alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en las quebradas, ya que esto contribuye al colapso de los afluentes durante las lluvias. Los damnificados fueron alojados temporalmente en albergues comunitarios dispuestos por la Alcaldía de Medellín. Entre los puntos habilitados estaban el centro de integración comunitaria del sector El Socorro y la sede comunal de El Corazón. Allí, se les proporcionó alimentación, atención médica básica y acompañamiento psicológico. Las condiciones han sido difíciles para la comunidad: baños compartidos, niños enfermos, y mucha incertidumbre. La situación en el sector era tan abrumadora que resultaba difícil pensar en todo lo que está ocurriendo, lo que se perdió y lo que depara el futuro. La falta de agua potable obligó a muchas personas a utilizar agua de lluvia almacenada en baldes, los alimentos comenzaron a escasear en varias familias, y la presencia de las instituciones se volvió indispensable: “Aunque en la vereda contamos con acueducto veredal, el agua llega con barro, lo que impide su consumo. Para acceder a agua potable dependemos de que alguien se atreva a transitar por las vías, que hoy están prácticamente intransitables”, cuenta Alexa. Las zonas comunes de la vereda Buga que hoy reflejan la tragedia. Foto: Alexa Vivas. El peso de la pérdida Por encima de los daños materiales, la tragedia dejó heridas profundas. Alexa manifiesta que más allá de las situaciones difíciles que vive la comunidad, las marcas que quedan, también son psicológicas, cicatrices que quedan en la mente y el corazón. Las familias no solo han perdido sus pertenencias, también han visto desaparecer su tranquilidad, muchas sienten que se le arrebata el derecho a una vida digna, algunas deberán empezar de cero, y la incertidumbre diaria se vuele una carga insoportable. Los testimonios se repiten. Carlos Andrés Vergara, quien representa a las personas con discapacidad en la zona, vive detrás de la quebrada y fue testigo directo de lo ocurrido. Recuerda con angustia cómo la avalancha arrasó con todo a su paso, escuchaba el estruendo de las piedras y los escombros mientras la corriente destruía todo. Su mayor dolor son las familias del sector, quienes perdieron a sus mascotas, quienes buscaban entre el barro a vecinos desaparecidos, y quienes ahora viven con el miedo constante de no saber qué pasará después. Las lluvias continúan, y con ellas, la amenaza de más destrucción. La esperanza entre escombros A pesar del dolor, en Altavista también se respira solidaridad. Voluntarios, fundaciones y vecinos se han unido para repartir alimentos, ropa y medicamentos. Desde que ocurrió la

Las salchipapas: un mestizaje frito a la vuelta de la esquina

Es imposible pensar la comida rápida en Medellín sin las salchipapas. Más allá de la aparente sencillez de ese plato, este recorrido histórico y gastronómico por los negocios que volean papa, salchicha, tocineta y queso todos los días muestra que allí se esconden tradiciones alimenticias que unen continentes.

Termina la faena: ¿Manizales está lista para el último “olé”?

A partir del 2027 en la plaza de toros de Manizales ya no habrá espectáculos taurinos debido a la ley que prohíbe las corridas y que se sancionó el pasado 22 de julio. La Monumental, como se le conoce, tendrá que convertirse en un lugar para la cultura, el deporte y el arte, mientras los oficios que se desarrollan en torno a la tauromaquia quedarán en manos de una reconversión incierta. La Monumental, plaza de toros de Manizales. Foto: Jannín Cortés. Entre el silencio, la tranquilidad y las miradas cruzadas del toro de lidia y Esteban Duque, su criador, transcurre una mañana nublada de julio de 2024. El animal de más de 400 kilos está calmado, parece mirar a lo lejos a quien lo alimenta todos los días. No son seres extraños el uno para el otro, pero tampoco confiables. Solo en la distancia se atreven a observarse. Esteban y su familia trabajan en tierras de la ganadería Ernesto Gutiérrez, uno de los criaderos de toros de lidia más reconocidos y antiguos del país. Ahora, con la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional, queda en incertidumbre lo que pasará con las actividades económicas asociadas. La ley prohíbe el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros, sueltas de vaquillas y todas las actividades y los procedimientos relacionados con la tradición taurina. Sin corridas, se acaba la crianza de toros de lidia pues, según Esteban, el dinero invertido en estos animales solo se justifica para las plazas y no para el consumo habitual de carne. No Más Olé La Ley No Más Olé fue aprobada por el Congreso el 28 de mayo del 2024. Después de año y medio de debates, aplazamientos, demandas y tutelas fue sancionada como ley de la república el 22 de julio por el presidente Gustavo Petro para continuar con el reconocimiento de los derechos de los animales y el respeto hacia todas las formas de vida, según la página de la senadora Esmeralda Hernández. “Fue un proceso muy complejo porque presentó una oposición importante por parte de sectores muy poderosos que influyen en la toma de decisiones en el Congreso y que utilizaron una cantidad de maniobras dilatorias”, le dijo a De la Urbe la senadora Hernández, autora de esta ley junto con Jorge Ignacio Zorro Sánchez, exviceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Transcurridos tres años de aprobada la ley, las corridas ya no tendrán lugar. El futuro de los toros de lidia es incierto, lo mismo que la reconversión económica de los escenarios y empleos relacionados con la tradición taurina. Entre estos últimos, están los empleos directos que generan las plazas de toros entre administrativos, toreros, ganaderos y criadores; logísticos, de quienes organizan las arrierías, los conciertos y los desfiles que acompañan las ferias; y los indirectos, como los vendedores informales que se benefician con la venta de ponchos, sombreros, botas, comida, entre otros. En una entrevista para El Tiempo, el alcalde de la ciudad Jorge Rojas aseguró que son entre 700 y 4000 los empleos afectados. Por su parte, las plazas tendrán que convertirse a partir de un año en escenarios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas que, según la senadora, generarán más empleo y dinamizarán el lugar, pues no solo se usarán en una época del año, como suele hacerse en la fiesta brava. Manizales se perfiló como una ciudad taurina desde 1951, según reseñó Lucas Marín Aponte, licenciado en Ciencias Sociales, en La Patria. Ese año se inauguró La Monumental con su primera temporada taurina. Esta actividad tomó tanta fuerza que, en enero de 1955, hizo parte de la programación de la recién creada Feria de Manizales. Tanto los toros como la Feria se volvieron parte de la identidad caldense, como lo retrató en 1956 Guillermo González en el pasodoble “Feria de Manizales”, reconocido por todos los manizaleños como el himno no oficial de la ciudad. La ganadería Ernesto Gutiérrez surgió de una división de la ganadería Dosgutiérrez en 1969, cuando fue repartida entre los hermanos Hernán y Ernesto Gutiérrez Arango. Hoy es el hogar de más de nueve familias. Foto: Jannín Cortés. Entre el pasto y el asfalto Desde 1954, la ganadería Ernesto Gutiérrez, fundada por él, ha sido un pilar en la historia de la tauromaquia en Colombia. Esteban Duque es un joven de 17 años que ha pasado toda su vida en la hacienda La Esperanza, hogar de esta ganadería, ubicada en el frío paisaje montañoso del páramo de Letras y cerca del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tres generaciones de su familia –su abuelo, su padre y sus tíos y ahora él– han vivido y subsistido en estas tierras, cohabitando con los toros de lidia. A diario los cuidanderos y los trabajadores de la hacienda se levantan a alimentar a todos los animales –caballos, vacas lecheras, perros, gallinas, toros de lidia– y a mantener en buen estado lo que la naturaleza suele tomarse. Este lugar cuenta con todos los espacios para la crianza de animales, parcelas divididas para cada toro indultado y para los que pueden estar en manada; hay un sitio para las vacas y otro destinado para los caballos, hay uno para las vacunas y otro para lidiar los toros, y están también las viviendas de las más de nueve familias que viven allí. En la ganadería Ernesto Gutiérrez se cruzan, nacen, se alimentan y crecen los toros de lidia que durante más de cinco años se pasean por estos montes mientras obtienen la edad y el peso ideal para ser lidiados: mínimo 420 kilos. La raza que crían es el murú de santacoloma, que se caracteriza por ser mediana, de color negro profundo y cuernos cortos. Estos rasgos diferenciales se deben a la ubicación y el clima de las tierras que habitan. Además, según Esteban, estos toros también se caracterizan por su nobleza. Los toros se alimentan del potrero, el concentrado y la caña de azúcar,

En Medellín toca hacer camino al andar

La posibilidad de caminar habla del nivel de la calidad de vida en los entornos urbanos. Como asegura el movimiento Walk21, fundación que promueve la caminabilidad en las ciudades, esta actividad es un indicador clave de sociedades “con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad”. En agosto de 2024, la escritora argentina Tamara Tenenbaum se declaró “víctima de intentar caminar en una unwalkable city” (ciudad incaminable). Estaba en Medellín y, según contó en X, resultó en una autopista donde un hombre venezolano las auxilió a ella y a su acompañante. Las llevó por un costado y, al despedirse, les aconsejó: “Princesas, al regreso toman un auto; nada de locuras”. Esa publicación desató desde defensas de que sí se puede caminar en Medellín, hasta críticas que señalaban que caminar es un privilegio para unas pocas zonas. También detonó este ejercicio: les propusimos recorridos arbitrarios a cuatro cronistas que debían ir a pie desde un punto a hasta un punto b. La infraestructura, la falta de zonas verdes, la urbanización no planeada, las basuras, el irrespeto a los peatones y hasta el acoso sexual callejero son algunas de las barreras narradas en estas crónicas. Caminar en dos ciudades distintas: de Belén al Centro Por Santiago Bernal Largo | santiago.bernal2@udea.edu.co Ilustración: Melany Peláez Morales Cuando cumplí 19 años decidí celebrar en un bar de Aranjuez. Mientras caminaba hacia el lugar, por la calle 92, la acera estaba tan llena de personas y de mesas que tuve que caminar con el pie izquierdo en la calle, cuando un Renault Clio azul le pasó por encima con la llanta trasera. No tuve ninguna fractura, pero la celebración terminó en urgencias con el pie hinchado, las burlas de mi hermana mientras me llevaba en una silla de ruedas y el miedo a que en cualquier momento otro carro me pase por encima. Dos años después, mientras caminaba por Barrio Triste, recordé aquel episodio. Los talleres de mecánica abarcan las aceras; las motos, los camiones y los montones de repuestos hacen lo mismo en la calle. La alternativa parece ser columpiarse en los andenes y esquivar los carros. Las aceras más despejadas son las de la iglesia, que tienen macetas hechas con neumáticos pintados. En la reja, un letrero dice: “Señor motociclista, por favor dejar esta zona libre para los peatones que ingresan al templo”. A una cuadra hay una glorieta con la escultura de un mecánico y unos cuantos árboles que emulan un parque de barrio; para cruzar hasta ella hay que pasar por una calle sin semáforo en la que circulan carros y motos en todas las direcciones. Decidí hacer lo que hasta ahora me ha servido: esperar a que alguien más tenga que cruzar para pasar junto a esa persona, como si el escenario ideal fuera ser atropellado en grupo. Para salir de Barrio Triste, antes de la avenida del Ferrocarril, es necesario bordear un montón de camiones de carga parqueados en zona prohibida. Mientras caminaba, las aceras parecían estrecharse, había que voltear el cuerpo y bajarse de la acera. Miraba al frente asegurándome de que nadie me fuera a embestir, pero también miraba mis pies, como si tuviera que confirmar que no había nada que los pudiera pisar. Caminar por Belén es otro cuento. Las aceras son anchas y hay muchos árboles. Con excepción del paso de Los Molinos a la 80, caminar por allí es tranquilo, seguro, no pasa nada. Bajando por la 33 hasta el parque de Belén no sentí miedo; una señora cargaba las bolsas del mercado y un par de extranjeros trotaban justo a su lado. Este barrio fue planeado y, como muchos de los barrios obreros de la ciudad, fue construido alrededor de las fábricas para darles vivienda a los trabajadores. Seguí por Laureles, que también fue pensado como un barrio obrero, pero que en cambio empezó a ser habitado por la nueva clase alta de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que en Belén, cuando bajé por la 33 me percaté de los jardines y las aceras que, a diferencia de los de Barrio Triste o Aranjuez, estaban despejados. Poca gente caminaba por ahí un sábado al mediodía. El occidente de Medellín es extraño para mí, esa ciudad planeada tan distinta a aquella donde un Renault Clio pasó encima de mi pie. *** Al subir por Maturín el miedo se convirtió en algo más parecido al sofoco. Esta calle está cubierta por el viaducto del Metro y cientos de vendedores ofrecen ropa, sábanas, cobijas y hasta árboles de navidad. Desde allí caminé hacia las calles más conocidas del centro. En el paso de Tenerife el semáforo estaba apagado y a mi lado caminaba una religiosa de la que yo dependía para seguir cruzando. En cada cruce aguardaba por alguien más para continuar y justo en la carrera Bolívar había una familia de cinco personas que, sin saberlo, me adoptó por unos segundos mientras llegaba hasta el otro lado. Luego estuve en Ayacucho por donde además del Tranvía pasan un montón de motos que orillan a los peatones en unas aceras apretadas. Seguí caminando, pensando que si tocaba la raya verde que limita el espacio de la vía estaría en peligro de ser arrollado. Esa vía también es la entrada al oriente de la ciudad. Por sus alrededores pasan los buses de La Milagrosa, El Salvador, Caicedo y Buenos Aires. También había camiones y camionetas de los campesinos de Santa Elena que bajan todos los días a la Placita de Flórez. Las aceras de la zona de la placita son una combinación entre Belén y Barrio Triste: hay árboles y son espaciosas, pero están llenas de cajas de carga además de las mesas de bares y restaurantes. Caminé dos cuadras más hasta el teatro Pablo Tobón Uribe y de ahí subí hacia el Museo Casa de la Memoria. En el espacio entre ambos hay árboles, algunas esculturas y un monumento a las fuerzas militares. Es como un parque partido por la avenida

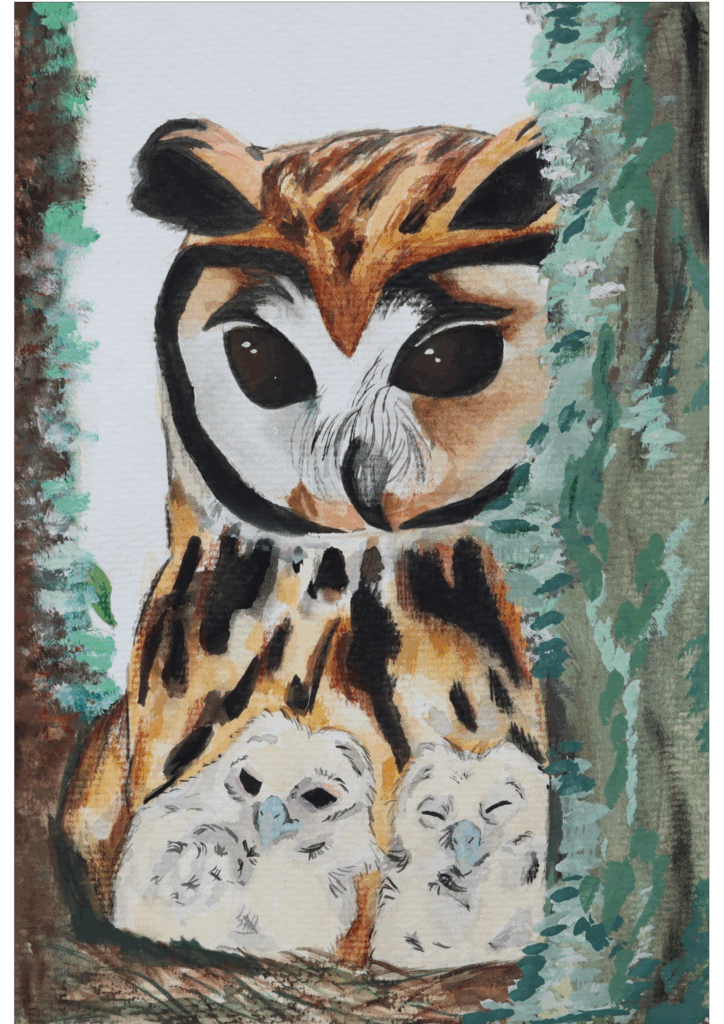

Hay que suponer que esto es una familia: ¿Qué pasó con los búhos de la UdeA?

Cuatro búhos rayados ‒una hembra adulta con sus polluelos y un macho adulto‒ fueron avistados entre octubre y noviembre del 2023 en la UdeA. Su presencia enterneció las redes sociales, pero luego no se supo mucho más. Esta crónica reconstruye qué pasó después y presenta una hipótesis preocupante sobre el destino de estas aves rapaces. Los polluelos de búho rayado fueron avistados por primera vez el 9 de noviembre junto a su madre en la UdeA. La noticia de su nacimiento se hizo viral. Ilustración: Ana Sofía Peláez. I. Las apariciones El macho es el primero en ser avistado por un grupo de pajareros de Medellín a mediados de octubre. En los pocos videos de cuando era el único protagonista, se le ve descansando de su vida nocturna en las ramas medias de un árbol. Es por la tarde y no puede mantener sus ojos abiertos durante mucho tiempo, se rasca el tarso y los dedos con intensidad, mueve la cabeza a medida que abre y cierra el pico. Luego se relaja. Lo hace todo con los ojos cerrados y así quedará para siempre en las fotos donde parece que posa. No es la primera vez que un búho rayado (Asio clamator) aparece en la Universidad de Antioquia ni en la ciudad. En su distribución, desde el este de Perú hasta las Guayanas, pasando por Colombia y Venezuela, habita desde hace 30 años la cordillera Central en la que está Medellín. Como la deforestación es una de las causas principales por las que un búho adapta su vida a las urbes, el campus principal de la Universidad, que posee más de 2500 especímenes de plantas leñosas, es un hábitat capaz de albergar a esta y otras especies de fauna silvestre. Dos semanas después de que el macho fuera visto por primera vez, en un árbol cercano a su percha, aparece una hembra. Los búhos muestran dimorfismo sexual inverso, es decir que las hembras son de mayor tamaño o tienen características más llamativas que los machos. En esta, las plumas negras que hacen de orejas o cuernos son más largas, el iris es más claro y el color de sus alas es más oscuro y brillante. No se apoya voluptuosa sobre una rama para mostrar que es varios centímetros más alta ni levanta las alas para dejar ver si su pecho y su abdomen son mucho más grandes, solo se encoge y agacha la cabeza hasta que su mirada se pierde entre las hojas. Aunque también es por la tarde, abre los ojos con más frecuencia, parece que no descansa, está en constante alerta, inquieta, se acomoda una y otra vez con movimientos suaves hasta recostar su cuerpo contra el árbol. Debido a sus hábitos nocturnos y crepusculares, el estudio de búhos en Colombia es limitado; pero si esta pareja se ciñe a la regla, la hembra reposa sobre las ramitas que otra familia ha dejado ahí. Los búhos no construyen sus propios nidos, sino que incuban sus huevos en hoyos, sobre el piso, en huecos naturales de árboles o en nidos viejos de otras aves. Estas rapaces, además, siguen la tendencia de otros animales y son las hembras las que incuban mientras los machos las alimentan. En la mañana del 9 de noviembre aparecen dos polluelos en el bloque 4 de Ciudad Universitaria. Una bola de plumaje pobre y blanquecino, con el pico negro y dos líneas que son los ojos, se asoma entre las alas y el abdomen de la hembra. En la tarde hay más actividad, los polluelos son acicalados por su madre; les acomoda el plumaje, los limpia y les da calor. Sin equilibrio, el primero abre y cierra su pequeño pico para comunicarse y, en caso de emitir algún graznido, las cámaras a más de 15 metros de distancia no pueden captarlo. El segundo, que solo se deja ver cuando la hembra abre las alas por completo, estira el cuello tanto como puede para devolverle las caricias con el pico. No se sabe qué día nacieron, pero el tamaño de cada uno se asemeja al espacio que queda después de curvar las palmas de las manos y poner una frente a la otra juntando los dedos. No es la primera vez que hay un evento reproductivo en alguna sede de la Universidad de Antioquia y mucho menos de Asio clamator, pero es la primera vez que se hace viral. Además de los fotógrafos que se sumaron desde el primer avistamiento, el grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados del Instituto de Biología y el Departamento de Gestión Ambiental de la División de Infraestructura Física, ambos de la Universidad, comienzan un plan de monitoreo. Crean formularios en Google para que los pajareros informen si aparecen más individuos en el campus, varios integrantes del grupo se organizan para llevar registro del nido durante cada hora y la División de Infraestructura Física envía vigilantes y jardineros a acordonar la zona para que nadie perturbe el proceso. Es noticia. El nacimiento se celebra en las redes oficiales de la UdeA e inunda de ternura los medios de comunicación regionales y hasta nacionales. No hay más registros visuales del macho. La hembra y los polluelos acaparan las pantallas. Son días tranquilos. Cuando los polluelos de búho rayado se convierten en ejemplares juveniles, y después en inmaduros, adquieren su anillo facial negro y son similares a un adulto, pero sin sus barradas tan oscuras ni definidas y con el plumaje todavía blanquecino. Sin embargo, no es posible ver a estos dos polluelos crecer: el 26 de noviembre, uno de los fotógrafos publica en su cuenta de Instagram que la hembra y sus crías fallecieron un par de semanas antes por, posiblemente, comer ratones envenenados, y que el macho fue encontrado muerto días después a causa de un trauma en su cráneo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @mrbencho II. Las hipótesis Las aves rapaces cazan en vuelo o desde las perchas, los sitios donde descansan del vuelo. Se

El Estadio Olímpico del Sol: el fin de una era en Sogamoso

Las garras de la demolición llegaron al estadio de Sogamoso a inicios de junio del 2022. Una infraestructura iniciada por el pueblo y que con el paso del tiempo vio crecer a deportistas que con trabajo y esfuerzo destacaron a nivel nacional y mundial. Ahora, se está construyendo el Estadio del Sol, un espacio propicio para campeonatos de fútbol, pero que dejará de lado el atletismo, un deporte que hizo brillar al municipio. Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso en el 2013. Fotografía: Pipesangar. Recuerdo perfectamente el último partido que disputé allí, la final de los Intercolegiados 2018 de Sogamoso, Boyacá. Las graderías estaban en mal estado, descompuestas, con maleza y basura. La zona de locución no tenía vidrios y sus paredes estaban agrietadas. Rodó la pelota por un césped descuidado, seco, pelado, con huecos y baches; pero, luego de un momento, aquel recinto destruido y desolado se convirtió en un templo. Empezaron a sonar bombos, trompetas y platillos. Había llegado la banda de mi colegio y con ella, una buena cantidad de estudiantes que nos venían a apoyar. Me ericé con cada aliento; al sentir cómo el deporte hacía vibrar los corazones y de ver cómo renacía, por un instante, la esencia del estadio. Aquel que vio crecer a muchos de los que estábamos en ese momento corriendo, gambeteando, gritando, llorando. La ansiedad y presión nos ganaron en los penales, en aquel arco sur. Atrás de este había un portón blanco con dos columnas rojas a los lados, en lo alto formaban una intersección con unas vigas metálicas, que se unían para elevar la llama olímpica, símbolo principal del Estadio Olímpico del Sol, insignia del deporte en Boyacá, que fue demolido el 4 de junio de 2022 porque presentaba fallas estructurales. Para el año 2019, una de las paredes laterales de la puerta principal del Estadio se derrumbó. Fotografía: Archivo Hernán Peña Patiño. Ahora, en ese lugar, se encuentran unas láminas color naranja que se difuminan en el centro, hasta volverse amarillo, formando un semicírculo que junto a los ladrillos del piso forman un sol. Esta es la parte externa de la gradería del nuevo estadio, una construcción que va a enterrar la obra cívica realizada por el pueblo y desamparará a muchos atletas al dejarlos sin una pista donde entrenar. El recuerdo de la obra cívica sogamoseña En la segunda mitad del siglo XX, Sogamoso estaba creciendo, las industrias empezaron a arribar al norte de la ciudad y con ellas, la necesidad de tener espacios deportivos para las familias. Por esta urgencia, un grupo de personas de la ciudad «empezarían a gestar el proyecto cívico más importante de Sogamoso, la construcción del estadio», tal como lo dice el periodista deportivo Miguel Ángel García en su documental Estadio Olímpico del Sol, «La muestra más grande del civismo sogamoseño», publicado en el año 2022. Estas personas crearon el Comité Pro Estadio, una entidad que se encargó de recoger fondos y buscar el terreno de la construcción. En 1964 se realizó la primera de varias “Marchas de ladrillos”, eventos simbólicos que, como lo dice el historiador Jaime Vargas Izquierdo para el documental, despertaban el civismo de la gente mediante el aporte voluntario de ladrillos. Fachada de la única tribuna construida del Estadio el Sol en enero de 2024. Fotografía: Diego Fernando Vega Granados. A sus 74 años, Domingo Tibaduiza, competidor olímpico sogamoseño y uno de los atletas más representativos de Colombia, recuerda este acto de solidaridad de la gente para construir el estadio. «Yo tendría mis 13 años y alcancé a participar y ver a la gente llevando sus ladrillos. Recuerdo que cada vecino llevaba de a 20 ladrillos, 10 ladrillos, en un camión o en algún transporte de caballo», menciona el ganador de la maratón de Berlín 1982, quien no estuvo presente el día de la inauguración porque ya vivía en Bogotá. La construcción duró cuatro años y con un partido de fútbol jugado el 20 de julio de 1967 se inauguró el padre de los estadios de Boyacá. «Eso estaba lleno, llegaban buses llenísimos, llegó muchísima gente», cuenta el entrenador Reinaldo Pérez, quien, aunque tenía solo cinco años de edad, recuerda con una gran sonrisa que estuvo viendo la fecha oficial de la liga colombiana que lo inauguró: Deportes Tolima contra el Deportivo Pereira. El narrador del partido fue quien nombró el estadio. Así lo recuerda en el documental, el periodista y miembro del Comité Pro Estadio, César Rodríguez Granados: «Llegó el día de la inauguración y no tenía nombre, era el Estadio de Sogamoso. En la transmisión Alberto Piedrahíta Pacheco -Narrador de RCN- dijo que estaba transmitiendo desde el Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso y así quedó bautizado». Martín Cochise fue el Campeón de la Vuelta Colombia en 1966. Fotografía: Semanario Ciudad del Sol. Edición: mayo 25 al 31 de 1966. El recinto adquirió mucha importancia a nivel nacional, tanto que «es el único escenario deportivo – estadio – donde una Vuelta Colombia ha entrado», comenta García. Fue el 29 de mayo de 1966. La penúltima etapa de la Vuelta consistió en un recorrido desde Bogotá hasta Sogamoso, culminando en la pista del estadio. Lo que significó, la pre inauguración del recinto frente a una multitud de personas. Tibaduiza recuerda lo fenomenal que le pareció ese evento porque rememora perfectamente que “un español, Julio de la Torre, uno de los mejores ciclistas del mundo” y el boyacense Serafín Bernal, fueron los que llegaron en los primeros puestos. Con el paso de los años, los cimientos del estadio empezarían a cargar la historia deportiva de Sogamoso, almacenando en aquellos ladrillos que la población llevó, los recuerdos de los grandes nombres que pisaron sus instalaciones. Para el profesor Juan Gabriel Ruiz, entrenador de atletismo del Colegio Sugamuxi y del Instituto de Recreación y Deporte de Sogamoso (IRDS), la pista del estadio tenía gran valor histórico. No solo porque fue de las tres primeras a nivel nacional que dejaron de lado el pasto, la tierra y la arcilla para darle paso a un

La Habana solía ser

Al ojo del turista de Instagram, la capital de Cuba es una joya atascada en el tiempo, en los autos del siglo XX y en las edificaciones de los siglos XVIII y XIX; para quienes buscamos conocer historias de vida es un lugar maravilloso y triste. Quiero suponer que La Habana alguna vez albergó rostros saludables y alegres; que La Habana solía ser música, color y revolución. Una calle residencial de Centro Habana, el municipio con más densidad de población de la provincia de La Habana. Foto: Mariana Cossio Gill. “¡Viva Fidel, coño!”, sentenció tres veces el panelista cubano Alejandro Castro, cónsul de Cuba en Barcelona, en un escenario solitario. En la fiesta del Partit Comunista del País Valencià (PCPV), el 6 de mayo de 2023, había algo más de una decena de carpas con afiches y curiosidades, como una cajita de música con la cara del Che que tocaba La internacional. El ambiente era de un júbilo apagado y el clima de una primavera agonizante azotada por las brisas tiernas del Mediterráneo y con nubes que amenazaban con las primeras lluvias del verano. Los símbolos patrios de Cuba decoraban los jardines del Triángulo Umbral en el Puerto de Sagunto, junto con la bandera de la Segunda República española mutilada por Francisco Franco. Endulzado por el entusiasmo de Castro, le propuse a Mariana –mi mejor amiga, con quien llegué a Valencia en enero gracias al amor mutuo– aprovechar nuestro regreso a Colombia para hacer una parada en Cuba y descifrar el paraíso rojo que él esbozaba decididamente. “¡Que viva!”, replicaron las casi 30 personas que lo escuchaban con atención; la mayoría arrugados, canosos, y algunos tan encorvados que descubrían sus ojos por encima de sus lentes. Del Mediterráneo al Caribe Miraba enceguecido los islotes verdosos por la ventanilla del avión. A mi lado, Mariana leía con afán La Habana en un espejo, de Alma Guillermoprieto. Faltaba poco para aterrizar. Del polícromo turquesa caribeño emergió una isla particularmente grande y plana. Habiendo tocado tierra, el avión reventó en aplausos seguidos por el agradecimiento íntimo al dios de cada pasajero. Una antigua torre de control, de un azul cobalto y parches que se desgastan hasta el celeste, era el primer edificio visible del aeropuerto José Martí. Un grupo de mujeres uniformadas de verde militar con chaleco, falda y medias como telarañas negras en sus piernas tramitaba la inmigración con portátiles antiguos y un lector de códigos sobre una mesita de madera rústica; con cada visitante una de las oficiales toma una foto, solicita el pasaporte, rompe una parte del visado turístico y coloca el sello rosado chillón sobre la mitad restante. Quienes han viajado a Cuba recomiendan, aterrorizados, no sellar el pasaporte: para los gringos, Cuba es un “Estado patrocinador del terrorismo” junto con Siria, Irán y Corea del Norte. Es como elegir entre el sello y la visa americana. Pagamos 30 euros (1.5 salarios cubanos) a un taxi, un vehículo desajustado en el que todo, los nombres de las emisoras, las etiquetas en los botones y hasta su modelo, eran caracteres ilegibles escritos en ruso. Nos adentramos en Centro Habana, uno de los quince municipios de la capital, donde se hacía evidente el deterioro de la infraestructura patrimonio de la Unesco. Brotaba un olor fétido oculto en la noche: contenedores enormes desbordados de basura. Caído el sol, llegamos al hogar de George, quien administra su propia casa como un hotel. Nos invitó a racionar el agua del baño, pues el acueducto de la ciudad dejó de funcionar y el vecindario se abastecía con carrotanques una o dos veces por semana. En las basuras desbordadas aparecen animales muertos y partes de ellos. Foto: Mariana Cossio Gill. Un café con Tomás Frente al Hotel Inglaterra, a 30 grados en la mañana, veíamos curiosos las latas abolladas del Audi rojo sangre que manejaba un italiano. ‒¡¿Sabes cuánto vale esto, maricón?! ¡Centomila euro! ‒vociferaba el italiano, ante el asustado conductor de bus con el que chocó. ‒Caballero, está asegurado. ‒¿Qué seguro neste país de merda? La joven cubana que lo acompañaba en el automóvil caminaba insegura, se sentaba momentáneamente y volvía a darle el pésame al auto con su mirada caída. Iba a requerir una reconstrucción en un país donde la mayoría de cosas que ingresan del extranjero son amasijos enormes forrados en plástico desde Madrid, Miami y otros pocos vuelos directos. Convenciendo con ternura al busero de que no tuvo la culpa, los curiosos procurábamos con malas caras forzar el arrepentimiento en la arrogancia del italiano. Dejé el pleito atrás luego de sentir un toque en el hombro. Se presentó: Tomás. El cubano de unos 50 años me llevó por el bulevar de San Rafael, pasando por el Gran Teatro de La Habana (que ya no tiene funciones), y frente a su casa me brindó un café. Dio un sorbo y preguntó por Alex Saab. ‒¿Cómo sale Saab en Colombia? Contesté con recuerdos vagos que Saab era un testaferro de plata mal habida. ‒No te puedo creer ‒respondió, tomándose la cabeza‒. Acá hay tres canales de televisión y siempre Saab fue inocente, dicen que es una conspiración de los gringos. ‒Con su mano en mi hombro izquierdo, bajó la voz‒. Claro que los canales son del Gobierno, ya ves cómo nos tienen. Hasta Maduro se hace ver como un héroe. Terminamos el café, devolvimos los pocillos de porcelana y caminamos el paseo del Prado, que tenía apenas un par de vendedores y estaba aún sin jineteras, el cubanismo para ‘trabajadora sexual’. Tomás trataba de mantenerse alegre mientras me guiaba, caminaba bonachón con su barriga por delante y me ofrecía varios productos. Aunque nunca me dijo a qué se dedicaba. Sentado con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas, aflojó un sentimiento inconforme mientras recordaba que hasta los años 80 “no vivían bien, pero no faltaba nada”; luego cayeron los soviéticos. El Gobierno recortó la comida que se puede comprar en tiendas oficiales, que son un mostrador de madera vieja, estanterías con paquetes simples etiquetados y unas bolsas azules con

Tres décadas de infidelidades y un homicidio

Esta historia de amor nació con los impulsos de la rebeldía adolescente, pero se desvaneció tras décadas de maltrato psicológico que desencadenaron una salida desesperada, un crimen. Martha Roldán cumple una condena ‒en revisión‒ de 98 meses de prisión por el asesinato de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura “En la flor de la juventud se cometen errores garrafales”, dice entre lágrimas Martha Roldán, considerada en su momento una de las más elegantes y refinadas residentes de Altos del Poblado, en la Comuna 14 de Medellín. En agosto del 2022 fue condenada a 98 meses de prisión por el homicidio de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo Restrepo, un empresario dedicado a importar materias primas del oriente de Asia. Según la autopsia realizada por Medicina Legal, la causa de la muerte fue una combinación letal de fármacos que le disparó los niveles de glucosa en la sangre y resultó en el deceso del hombre de 53 años el martes 18 de enero del 2022. Martha era la única persona cercana a la víctima con acceso a los medicamentos. Además, conocía la enfermedad de Carlos y tenía los conocimientos médicos para llevar a cabo el asesinato. El fiscal del caso planteó como móvil del crimen el cansancio que ella sentía por las constantes infidelidades de su esposo; el detonante ocurrió el 2 de enero del 2022, fecha en la que cumplían 30 años de matrimonio, cuando Carlos Humberto le pidió el divorcio. Huida y bonanza Martha Roldán y Carlos Humberto Jaramillo se conocieron en 1989, cuando ella tenía 15 años y cursaba décimo en el colegio Marymount de Medellín. Carlos era hermano de la mejor amiga de Martha, Clara Luz Jaramillo, quien estudiaba con ella. “Desde que se conocieron se gustaron, pero el papá de Martha no quería que ella tuviera novio, y mucho menos que fuera Carlos, porque esa familia (la de Martha) era rica de toda la vida y nosotros éramos nuevos ricos”, recuerda Clara Luz. Sin importar las restricciones de su padre, Martha y Carlos iniciaron un noviazgo secreto que desencadenó que, en 1990, ella se fugara de su casa y se mudara con él; dos años después se casaron. “Al inicio nos tocó muy duro. Él estudiaba Administración de Empresas en Eafit, pero cuando el papá se dio cuenta de que yo me había escapado de mi casa para estar con él, dejó de pagarle la universidad. En ese momento le tocó empezar a trabajar para pagar los tres semestres que le hacían falta”, cuenta Martha, con una sonrisa, en el balcón del que es su hogar hace más de un año. A pesar de las adversidades, la pareja salió adelante y en 1995 se les apareció el negocio. Una línea marítima comercial entre Colombia y Asia Oriental acababa de abrirse, y esto le permitió a Carlos importar polietileno de alta densidad, utilizado para la fabricación de cubiertas de cables de energía y envases de alimentos y de productos para el hogar. “Era un negocio muy rentable, recuerdo que había meses en los que él podía importar entre 15 y 20 contenedores, todos repletos con producto al que ya le tenía comprador”, recuerda Martha. Esta bonanza les permitió mudarse del pequeño apartaestudio que arrendaban, cerca del parque de Boston, a su casa propia en Altos del Poblado, uno de los sectores más lujosos de Medellín. En esa casa vivieron poco más de 26 años, hasta que la muerte los separó. La gota que la colmó Desde que inició la bonanza, Martha y Carlos intentaron concebir un hijo, tarea que no dio frutos y que, según ella, marcó un punto de inflexión en la relación. Pasaron cuatro años y ella visitó a varios médicos, pero todos le decían que no tenía ningún problema: “Nada nos daba resultado; yo visité varios médicos, pero todos me decían que no tenía problemas, que todo estaba bien. Desde esa época, por ahí en los 2000, empecé a escuchar rumores de infidelidades de él hacia mí, pero cuando yo lo confrontaba siempre me decía que era falso, que la gente nos tenía envidia y que él sería incapaz”. En 2003, Martha se mudó a Jericó, Antioquia, para llevar a cabo su año rural y graduarse como médica cirujana del CES. Allí empezó a recibir llamadas casi a diario en las que le contaban que veían a Carlos con una u otra mujer o que él alquilaba una avioneta y se llevaba a sus amantes para Cartagena. Martha estaba cansada, pero todavía sentía amor y estaba dispuesta a “hacer lo que hiciera falta” para mantener su matrimonio. Por eso, decidió no ejercer su carrera como médica cirujana y se vinculó de lleno a la empresa de su esposo, según explica, como una manera de mantener el control de la relación. La estrategia funcionó, pues durante 12 años más se mantuvieron juntos y su negocio continuó prosperando; sin embargo, las infidelidades continuaron e incluso, cierto día de diciembre del 2015, Martha encontró un brasier que no era suyo cuando regresó a casa luego de un fin de semana fuera de la ciudad, hecho que le desencadenó un ataque de ansiedad y un infarto. Luego de algunos análisis, su cardiólogo determinó que Martha tenía presión arterial alta; por lo tanto, le recetó un medicamento que, según Medicina Legal, fue el que le ocasionó la muerte a Carlos siete años después. Desde diciembre del 2015 hasta enero del 2022, el matrimonio siguió. “La relación ya no era la misma, pero había un respeto y cariño mutuos muy grandes”, describe ella. Por lo menos dormían en la misma cama y salían juntos de vacaciones. “Hasta teníamos sexo de manera ocasional. Cada vez que me acordaba de sus infidelidades me daba mucha ira, pero aprendí a ignorar el sentimiento y concentrarme en el amor que tenía hacia él”, recuerda Martha, sentada en la sala de su casa, mientras intenta contener las lágrimas. Los rumores sobre las infidelidades de Carlos no terminaron. La última infidelidad de