En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla.

La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera.

“Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida.

La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro.

A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes.

La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”.

En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio.

Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias.

Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado.

El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %).

La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad.

Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció en el centro de la ciudad y el ecoparque Kenke, que fundó junto a su familia en 2019, o haciendo guianza de avistamiento de aves para su agencia J Travels, fundada ese mismo año. En estos últimos cinco años Kenke recibió más de 3.000 visitantes y J Travels movilizó 287 turistas.

El crecimiento del turismo es exponencial en Guainía. El número de visitantes que ingresó a Inírida por el aeropuerto local, la principal puerta de entrada al departamento, pasó de 3.290 en 2022 (año a partir del cual hay información disponible en la Oficina de Turismo Municipal) a 4.585 en 2024, un crecimiento cercano al 40%. Los operadores turísticos creen que este año llegarán más de 5.000 turistas a la tierra de muchas aguas.

Jaime Hernández, fundador y representante legal de la Asociación Habitantes de la comunidad Laguna Morocoto (Halamo), explica que en 2024 el turismo en su comunidad se disparó: “Ha aumentado en un 60%. Y cada día crece más. No hemos tenido la capacidad de carga para recibir más turistas”.

El boom turístico, coinciden desde las agencias de viajes, empezó en 2021, gracias a factores como la participación en las vitrinas turísticas en las principales ciudades del país, los famtrip o viajes de familiarización de reconocidos influencers, y la publicidad del destino, promovida por entidades locales y nacionales en redes sociales y otros espacios. También, dice Nicolás Latorre, fundador de la agencia Nokafo, representante del sector turismo en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación (CRCI) y líder del Clúster de Turismo Biocultural del Guainía, es un efecto post pandemia: “mucha gente reflexiona y dice, ya no quiero ir a Santa Marta, a Cartagena o al Eje cafetero donde está lleno de personas”. Entonces, terminan en destinos emergentes de la Amazonía y la Orinoquía colombiana.

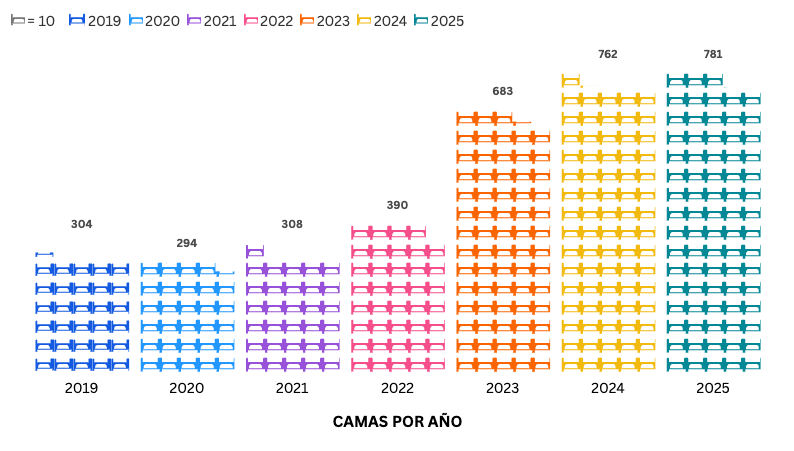

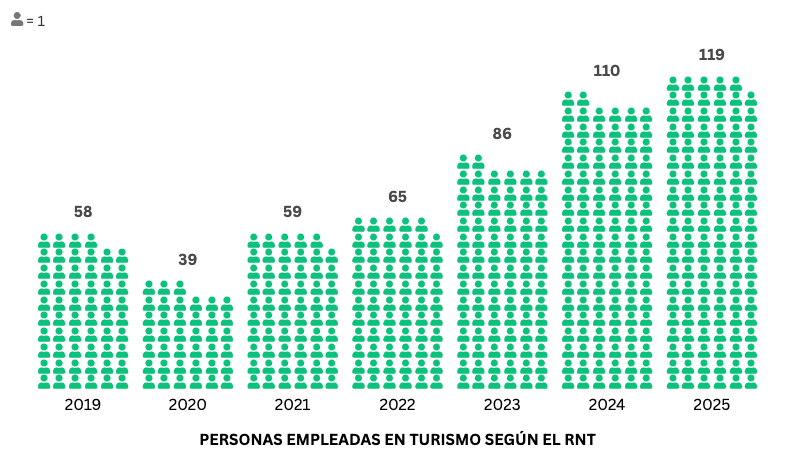

“El turismo está ganando terreno”, insiste Josué del otro lado del teléfono. Sus palabras hacen eco en el incremento de los operadores turísticos en el territorio. Según información disponible en la página de Datos Abiertos de Colombia, en 2019 había 13 agencias de viajes en el departamento. En la actualidad hay 46. Un crecimiento del 254 % en seis años. Otros datos relevantes: en 2019 había en el departamento 304 camas de hotel disponibles, en 2025 (sin acabar el año) hay 781 camas; en materia de empleo, el turismo pasó de ocupar a 58 personas en 2019 a emplear a 119 en 2025, según el Registro Nacional de Turismo.

Este incremento responde a varios factores. Por un lado, que los emprendedores locales y las comunidades cercanas a los atractivos naturales han visto por primera vez en el turismo una alternativa económica real y decidieron apostar por ello; por otro lado, están los procesos de formación en turismo liderados por diferentes entidades locales y nacionales. En Remanso –la comunidad que descansa junto al cerro Pajarito, el más alto de los tres vestigios del Escudo guyanes en estos territorios– el capitán pinave Marcelino Agapito reconoce que incursionaron en el sector luego de una capacitación en turismo comunitario impartida por el Sena. Josué, de J Travel, reconoce que unos diplomados realizados desde 2019 en la Fundación Panaca, apoyados por el viceministerio de Turismo, Fontur y la Gobernación de Guainía, motivaron a varios de los asistentes a formalizar emprendimientos turísticos en el departamento.

Josué asegura que más del 90% de los participantes y prestadores de servicios turísticos en el departamento hoy son indígenas. Este dato ha llamado la atención de Leonardo Ladino, un antropólogo indígena y exdiputado de Guainía, porque, según él, esto muestra que son las comunidades las que se involucran cada vez más en apuestas turísticas.

Es el caso de Durley Marleny Medina, integrante del grupo Mujeres Libres y Productivas de la comunidad de Caranacoa, que ofrece servicios de hospedaje y alimentación. El turismo comunitario nació, explica ella, de la decisión colectiva de mayores, mujeres y jóvenes: “Nos motiva el amor por nuestra cultura. Queremos que nuestras generaciones encuentren en la cultura y la naturaleza una fuente de orgullo y vida. El turismo es un esfuerzo compartido que protege la cultura y beneficia a toda la comunidad”.

El principal atractivo de Guainía son los Cerros de Mavicure. “El 98% (de los turistas) van a ver los cerros”, dice Josué. Para llegar a ellos es necesario tomar una lancha rápida desde la ciudad de Inírida, y navegar 68 kilómetros aguas arriba por el río del mismo nombre. Sin embargo, los tures al departamento, que en promedio duran cuatro días y tres noches, incluyen otros atractivos: los campos de flor de Inírida, avistamiento de aves, visita a la Estrella Fluvial de Inírida –donde convergen los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y Orinoco–, los raudales del río Inírida y las comunidades indígenas, su gastronomía y su cultura.

Además, se han consolidado nichos especializados como el aviturismo, en el que un turista extranjero puede gastar tres veces más que uno convencional. Josué, de J Travel, lo explica así: “El turista normal gasta dos millones, el pajarero invierte entre seis y siete millones. Duran en promedio seis días y cinco noches, cuando los otros duran cuatro días y tres noches. El turismo de aves requiere más tiempo en terreno y una logística especial que involucra más personas. El 70% del dinero se queda en la operación turística: alimentación, transporte, ingresos a las comunidades y las diferentes experiencias».

Los impactos del turismo masivo

El turismo masivo jalonado por el paisajismo y los cerros de Mavicure ha permitido fortalecer la identidad cultural, generar ingresos colectivos y ofrecer una opción frente a la minería ilegal que contamina los ríos y la selva. Sin embargo, como señala el antropólogo indígena Leonardo Ladino, “Guainía es un lugar de ecosistemas frágiles; la selva por sí misma es vulnerable. Se requieren estudios de capacidad de carga que definan cuántos visitantes puede resistir un espacio sin degradarse”. Al momento, esos estudios no existen, dice Ladino.

Los riesgos ya son visibles. En Mavicure, el aumento de visitantes ha traído problemas con el manejo de residuos sólidos y aguas residuales. En algunos recorridos se ofrecen bebidas enlatadas y embotelladas que generan desechos difíciles de manejar en territorios sin infraestructura adecuada. A raíz de este fenómeno, en abril de este año se realizó el primer diálogo comunitario y empresarial en Remanso, para discutir la urgencia de regular la cantidad de turistas que debe recibir el destino y diversificar las rutas turísticas para reducir la presión sobre el cerro principal. Se acordó adelantar un estudio técnico con apoyo de Fontur, establecer protocolos para temporadas altas y crear un sistema de reservas con enfoque comunitario. También se abordaron problemas como el desconocimiento técnico del tema, el impacto ambiental por embarcaciones y residuos, y las prácticas irregulares de algunos operadores.

Por otro lado, la dependencia del turismo puede desplazar prácticas tradicionales propias. Es el caso de doña Juanita, una abuela de la comunidad de Mavicure que produce, según Nicolás Latorre, líder del Clúster de Turismo Biocultural, una catara y un ají molido “excelente”, pero que ahora dedica su tiempo a atender un restaurante. Estas dinámicas podrían afectar los saberes y valores culturales de las comunidades.

Incluso, dice Latorre, el turismo fue “más que un proceso que se impuso, pues, en esa dinámica de que llegara el turismo al departamento del Guainía para que la gente conociera esos lugares como los cerros de Mavicure, en Remanso en ningún momento se llegó a la comunidad a hacer la consulta y preguntarles: ¿ustedes quieren que llegue el turismo, quieren que se genere una nueva dinámica? ¿Cómo los capacitamos, cómo fortalecemos la gobernanza? Ese proceso no sucedió”. Las comunidades han ido aprendiendo a hacer turismo a los golpes, dice Latorre.

El antropólogo Ladino también cuestiona la visión institucional sobre el turismo en Guainía, centrada en la infraestructura hotelera y los servicios públicos, sin considerar las particularidades culturales y ambientales del territorio. Explica que gran parte de la actividad turística ocurre dentro de resguardos indígenas, donde la instalación de sistemas convencionales —como alcantarillado que desemboca en los ríos— podría generar graves impactos ambientales. Ladino plantea que existen dos formas de entender el turismo: desde las comunidades, que lo conciben como una práctica cultural, natural y comunitaria; y desde las instituciones, que lo abordan más como un atractivo económico. “Una cosa es que las agencias vean la cultura como un gancho turístico y otra que las instituciones la promuevan activamente, con incentivos y acciones concretas para fortalecerla”, señala.

Turismo comunitario: mejores resultados

Arrastradas por el boom, en las comunidades se conformaron asociaciones, iniciativas familiares o individuales que involucran a todos los habitantes del territorio en las actividades turísticas. Lo que sucede con el turismo, dice Nicolás Latorre, el líder del Clúster de Turismo Biocultural del Guainía, es que por el hecho de ser en comunidades, automáticamente se convierte en un ejercicio comunitario.

Un buen ejemplo de este tipo de turismo ocurre en Laguna Morocoto, una comunidad del resguardo Cayulamo Caranacoa Yuri, ubicada a 20 kilómetros de Inírida navegando por el caño Cunuben. En 2010, Jaime Hernández, junto a cuatro jóvenes más, conformó la Asociación Habitantes de Laguna Morocoto (Halamo) orientada a la transformación de frutos amazónicos, pero ahora apuestan por el turismo comunitario.

“Nunca pensamos trabajar el tema de turismo –dice Jaime–, pero con el tiempo pues poco a poco íbamos viendo las ofertas y la necesidad de posicionar y potencializar los atractivos turísticos del resguardo”.

En década y media la economía de Laguna Morocoto pasó de depender de la madera ilegal y los cultivos de coca a la actividad turística, gracias al trabajo de Halamo, que hoy tiene 10 familias asociadas. También nació otra asociación turística en la comunidad que integra a siete familias: Morumay. De las 42 familias de esa población indígena, 17 están involucradas de manera directa en los servicios turísticos. Son ellas quienes hospedan, alimentan y guían a los turistas. Gran parte de las familias restantes se ocupan de proveer la leña para cocinar, el pescado y los frutos silvestres que se ofrecen a los visitantes. El turismo comunitario, dice Jaime, los ha unido, y ha logrado revitalizar a la comunidad, que estaba siendo abandonada porque las familias salían hacia Inírida en busca de oportunidades.

“La ruta principal de nosotros es la del Acaí y los secretos de los frutales amazónicos”. “Nosotros ofrecemos agroturismo y también turismo de investigación. Tenemos convenios con la Universidad de Antioquia, Los Andes y algunas agencias de viaje que traen biólogos, personas que necesitan hacer su tesis de grado en cuanto al tema de la palma de Acaí”.

“No es un turismo masivo”, enfatiza Jaime. Pero ha funcionado. En los últimos ocho años llevaron a la comunidad 1.600 turistas. Lo más importante, destaca el joven indígena, es que lograron apostar por una economía sostenible: las motosierras ya no talan árboles maderables ni se derriba el bosque para sembrar coca. Lo que antes fueron cultivos ilícitos hoy son conucos con plantas de yuca silvestre y palmas de Acaí.

La Ceiba es otro caso ejemplar. Ubicada a 40 kilómetros de Inírida, en la ruta hacia los cerros de Mavicure, la comunidad ofrece la ruta de la miel. Hace tres décadas estudiantes de diferentes universidades llegaron desde Bogotá a estudiar las abejas; con el tiempo los universitarios no volvieron, las abejas sí. La comunidad quedó con el conocimiento: “hoy en día tenemos 134 colmenas de siete especies”, dice Delio Suárez, líder de La Ceiba. “Son abejas que no producen mucha miel, pero es algo muy importante, la polinización de lo que ellos hacen acá en campo”.

Después de la pandemia, la comunidad empezó a recibir turistas interesados en su experiencias. Llegan, dice Delio, entre 30 y 40 personas al mes. Sin embargo, en Semana Santa puede recibir hasta 120 visitantes. La ruta de la miel involucra a 30 de las 37 familias de La Ceiba. Esas familias que antes hacían minería ilegal, pesca de peces ornamentales u otras actividades que ponían en riesgo el frágil ecosistema de la región, hoy cuidan polinizadoras, sacan miel, hacen artesanías y ofrecen servicios de hospedaje y alimentación.

En el turismo cultural, el papel de los sabedores resulta central: transmiten mitos, leyendas y conocimientos de plantas medicinales que dan sentido a las experiencias. Para Durley Marleny Medina, de Caranacoa, “mostrar el territorio significa abrir las puertas, no solo enseñar paisajes, sino compartir lo que somos en nuestra historia, nuestra cultura y la relación espiritual que tenemos con la naturaleza”.

Guainía tiene la posibilidad de convertirse en un modelo de turismo comunitario para la Amazonia y para Colombia. El reto es que la búsqueda de ingresos no termine sacrificando aquello que hace único al territorio: su selva, sus ríos y la riqueza cultural de sus pueblos indígenas.

Nota: Este reportaje hace parte de RUIDO!, una beca de cocreación impulsada por La Liga Contra el Silencio que reunió a periodistas, comunicadorxs comunitarixs y creadorxs de la Amazonía colombiana con editorxs de los medios aliados de La Liga. Durante varios meses, trabajaron juntxs en talleres, mentorías y procesos editoriales colaborativos para fortalecer las narrativas locales y construir relatos de lo posible: historias que parten del territorio, que revelan las luchas y los saberes de sus comunidades, y que apuestan por imaginar futuros sostenibles y colectivos para la Amazonía.