¿Cuánto cuesta ser fitness?: Un análisis de costos en el “estilo de vida saludable”

El estilo de vida fitness se ha convertido en una tendencia global que, si bien en muchos casos responde a objetivos estéticos, también lo hace por la búsqueda de bienestar y salud. En Colombia, esta cultura ha crecido de manera significativa, hasta el punto de que, de acuerdo con Health & Fitness Association, el país se ha posicionado como el cuarto mercado de fitness en Latinoamérica . Este fenómeno ha impulsado la apertura de gimnasios, el auge de entrenadores personales y la venta de suplementos, pero ¿cuánto cuesta realmente mantener este estilo de vida? El mercado del fitness en Colombia sigue diversificándose, con una creciente oferta de gimnasios premium, semi-personalizados y centros que operan las 24 horas. Collage: Jhon Stiven Ospina Cardona. La industria del fitness ha registrado un crecimiento en los últimos años. De acuerdo con un artículo del diario La República, se estima que más de dos millones de colombianos asisten regularmente a gimnasios, lo que convierte al país en uno de los líderes en Latinoamérica. Este auge ha venido acompañado por una mayor diversificación en los tipos de entrenamiento y un aumento en las opciones de suplementación, ropa deportiva y servicios especializados como los entrenadores personales. De hecho, cadenas de gimnasios como Bodytech y Smart Fit han registrado incrementos considerables en su número de afiliados. Bodytech, por ejemplo, experimentó un aumento del 45% en inscripciones durante enero de 2024, un pico habitual que se relaciona con los propósitos de año nuevo . Además, se proyecta que la demanda seguirá creciendo en los próximos años. Según Néstor Henao, especialista en entrenamiento deportivo con casi 30 años de experiencia, el fitness no se limita únicamente a la imagen física o a lo que sucede en los gimnasios. Él lo define como “un conjunto de estrategias y alternativas que conducen a tener una buena condición física, involucrando aspectos más amplios que solo el ejercicio”. Explica además que, el fitness incluye la alimentación, el tipo de ejercicio y los hábitos saludables en general, y que no se trata solo de musculación o rendimiento cardiovascular, sino de un equilibrio entre diferentes áreas del cuerpo y la salud, que implica tener buena flexibilidad, fuerza y resistencia cardiovascular, cuidando todos los sistemas orgánicos. En ese orden de ideas, es importante diferenciar el término «fitness» de «wellness«, pues mientras el primero se vincula con metas personales relacionadas con la resistencia, tonificación, potencia o apariencia; el segundo se refiere más al bienestar general, y abarca también la parte emocional y psicológica. Teniendo en cuenta este contexto, un estilo de vida fitness no solo implica tiempo y esfuerzo, sino también una inversión económica, que para muchos y muchas es difícil pagar. A continuación, desglosamos los principales costos que las personas suelen asumir al querer seguir este estilo de vida. “Un conjunto de estrategias y alternativas que conducen a tener una buena condición física, involucrando aspectos más amplios que solo el ejercicio”. Néstor Henao, especialista en entrenamiento deportivo Alimentación Uno de los aspectos más importantes para quienes llevan una vida fitness es la alimentación. Una dieta equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y minerales, es fundamental para alcanzar los objetivos de salud y físico. Sin embargo, para algunos la alimentación saludable puede resultar más costosa que la tradicional. Jaider Ochoa, quien desde hace cuatro años adoptó este estilo de vida, señala que su alimentación ha cambiado drásticamente. “Definitivamente es más costoso. Por ejemplo, una libra de azúcar es más barata que un endulzante” . Además, explica que su dieta incluye suplementos como creatina y proteína, lo que añade entre 100,000 y 200,000 pesos mensuales a su presupuesto. Según Néstor Henao, los suplementos son cada vez más utilizados, y no solo por quienes buscan aumentar masa muscular. Estos productos, como las proteínas en polvo y los quemadores de grasa, pueden elevar significativamente el gasto mensual de una persona. Los precios de las proteínas oscilan entre 180,000 y 200,000 pesos por un bote de tres libras, mientras que la creatina puede costar alrededor de 130,000 pesos. Estos productos suelen durar en promedio dos meses. A nivel general, las personas que siguen este estilo de vida pueden gastar entre 300,000 y 800,000 pesos mensuales en alimentación, incluyendo la compra de alimentos frescos y suplementos. Gimnasios y entrenadores personales El costo de un gimnasio varía considerablemente según la cadena y los servicios que ofrezca. En Colombia, un gimnasio como Smart Fit ofrece suscripciones desde los 70,000 pesos mensuales. Sin embargo, estos costos son solo la base. Muchas personas optan por contratar entrenadores personales para obtener una guía más especializada y evitar lesiones, lo que aumenta los costos. Néstor Henao explica que el entrenamiento personalizado es una inversión clave para quienes buscan resultados óptimos y seguros. “Un entrenador personalizado puede costar entre 325,000 y 400,000 pesos mensuales, dependiendo del gimnasio y la cantidad de sesiones semanales” . También subraya la importancia de la correcta supervisión en los entrenamientos para evitar lesiones y optimizar los resultados a largo plazo, y destaca que el gasto inicial en un entrenador puede prevenir problemas de salud costosos más adelante. Por otro lado, existen modalidades de entrenamiento más económicas, como la asesoría virtual, donde por ejemplo, el entrenador envía rutinas por WhatsApp a un costo de alrededor de 150,000 pesos mensuales. Esta opción permite a las personas seguir una guía estructurada sin tener que pagar el costo completo de un entrenador personal presencial. “Un entrenador personalizado puede costar entre 325,000 y 400,000 pesos mensuales, dependiendo del gimnasio y la cantidad de sesiones semanales”. Néstor Henao, especialista en entrenamiento deportivo Suplementos y productos nutricionales El consumo de suplementos nutricionales es otra inversión que las y los entusiastas del fitness deben considerar. Además de la creatina y la proteína mencionadas anteriormente, otros suplementos como los aminoácidos ramificados (BCAA), quemadores de grasa y multivitamínicos se han vuelto populares. Estos productos, aunque efectivos si se usan correctamente, representan un gasto adicional que puede variar entre 50,000 y 250,000 pesos mensuales. Diana Pérez, nutricionista de la Universidad Javeriana, enfatiza en la importancia de

Cosechar lo que no se sembró: juventud

No sembrar equivale a no cosechar. La falta de garantías para los campesinos ha hecho que los más jóvenes migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades, aunque eso signifique dejar en los territorios rurales del país una fuerza de trabajo con una tradición envejecida pero resiliente. En la vereda San Juan, del municipio de La Unión, hay extensos cultivos de papa, fresa y flores. Foto: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga. Damaris Arango tiene 48 años y vive en la vereda San Juan, a 20 minutos del casco urbano de La Unión, en el Oriente antioqueño. En su finca cosecha papa, alverja, zanahoria y frijol, pero el producto estrella, el que más vende, es la fresa. Todo esto lo hace junto con Yesid Valencia, su esposo, y cuatro vecinas madres cabeza de familia de la vereda. No trabaja con jóvenes porque ya no hay. Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, realizada por el Dane, el 20.3 % (10.640.000) de la población del país es campesina y mayor de 15 años. De estos, el 53.7 % (5.719.000) son mayores de 40 años, mientras que ese grupo poblacional representa el 38 % de la población del país. Así, el campo y su gente, la que siembra y cosecha, están envejeciendo y sin un relevo a la vista. “Hay jóvenes a los que les gusta el campo, pero la mayoría estudian el colegio y se van. El campo lo trabajamos las personas mayores”, dice Yesid sobre un problema que ve como paisaje en San Juan. Tiene 48 años. Trabajaba en una floristería, pero una enfermedad en los huesos lo obligó a pensionarse por discapacidad en 2021 y le impide trabajar el campo tanto como desearía. Desde entonces se ha dedicado a la siembra de diversos productos para la venta y el consumo propio. Damaris y Yesid conocen de primera mano la migración de los jóvenes, pues tienen dos hijas que se fueron de San Juan para cursar sus estudios profesionales. La escasez de mano de obra joven que se ve en La Unión es el pan de cada día en el campo colombiano: los jóvenes migran a las ciudades o deciden dedicarse a otras tareas. El peso de una pala “La agricultura es una moneda al aire”, asegura William Grajales, habitante del corregimiento de Santa Elena, de Medellín, y silletero por tradición familiar. Tiene 51 años y desde pequeño ha sembrado flores, maíz, papa, entre otros, pero hoy dice que no puede depender de ello porque los riesgos de perder son muy altos. Según el Dane, en septiembre de 2024 la tasa de ocupación laboral de la población no campesina fue del 58.6 %. La cifra no varía mucho en el campo, donde el 56.2 % está ocupado. Sin embargo, según Antioquia Cómo Vamos, la informalidad laboral en el campo de este departamento es del 73.2 %, es decir que tres de cada cuatro campesinos ocupados no cuentan con prestaciones de salud, pensión, vacaciones ni primas, y sus empleos no son estables, pues dependen de cómo salga la cosecha. Este contexto hace que para familias como la de William o la de Damaris quedarse sea una opción incierta: “Hemos hablado de irnos, no porque estemos aburridos o no nos guste, sino porque tenemos dos hijas y ambas están estudiando, entonces a veces por querer darles más estabilidad a ellas hemos pensado arrendar lo que tenemos e irnos para la ciudad”. Damaris Arango A la inestabilidad se le suma la poca rentabilidad que encuentran los productores. Aunque William ya no cultiva flores, recuerda cómo era la época en que sí: “Cuando teníamos trabajadores, por allá en el 98, nos tocaba pagar a 12.000 pesos el día y sacábamos por ahí 500 paquetes de flores que se vendían a 800 pesos. Eran entonces 400.000 pesos, pero saque de ahí el riego, la luz y lo que se necesita para que crezcan. Eran muchos gastos y cuando a uno le llegaba la plata, ya la debía”. La figura del intermediario es otro problema. Este hace la compraventa de productos agrícolas y sirve de puente entre los productores y el consumidor final. El momento de mayor desazón para William fue en el 2000, cuando le ofrecieron 20.000 pesos por costales que tenían 112 kilos de papa cada uno: menos de 200 pesos por kilo, mientras que los intermediarios se hacían más del doble cobrando 500 pesos por kilo. Los intermediarios pueden devaluar los productos porque a menudo los compran a precios bajos y los venden más caros, lo que genera una gran diferencia entre lo que recibe el campesino y lo que paga el consumidor final. Esto se da a pesar de la existencia de normas como la Ley 101 de 1993, que regula la comercialización de productos agrícolas y la infraestructura del mercado; la Ley 1480 de 2011, que protege los derechos del consumidor; o la Ley 1753 de 2015, enfocada en las cadenas productivas agrícolas. Pero la informalidad en las cadenas de comercialización dificulta la regulación y repercute en la volatilidad de los precios. Además, según German Palacio, gerente de Fedepapa, el 80 % del cultivo de papa proviene de pequeños productores con dos hectáreas cultivadas, por lo que sus ingresos no son altos ni estables. “Aunque el Gobierno siempre dice que va a apoyar al campesino, no se ve por ningún lado ese apoyo”, dice William. Por su parte, Damaris señala que “se habla de la no repetición de la violencia, pero de lo que debemos hablar es de la no repetición del olvido, porque el campesino siempre ha estado olvidado”. El exdefensor del pueblo Carlos Camargo Assis aseguró en junio, en la conmemoración del Día Nacional del Campesino, que esta población se encuentra en un contexto de abandono, desatención, victimización y discriminación. Y de ello dan cuenta algunos esfuerzos desde el Estado. En 2018, con la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia se le exige al Estado colombiano identificar a la población campesina para generar políticas favorables. Por esto, en 2019 se conformó

La soledad no se jubila, pero sí envejece

Llegar del otro lado del mundo: dos caminos de reincorporación

Soledades de todos los colores: conectarse desde las vivencias LGBTIQ+

Duelo perinatal

Soledad y salud pública

Soledad en la infancia

Transgredir el deporte para resistir la vida: la historia de Emiliana

“Macho” o “travesti” son algunas de las expresiones que ha escuchado Emiliana en su carrera como voleibolista. Pero ella es una mujer. Así se ha sentido toda su vida y desde hace una década su documento de identidad lo constata: en el apartado de su nombre aparece Emiliana Castrillón Jaramillo, y en el de sexo una F de femenino. Emiliana durante un entrenamiento con el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Foto: Camila García Patiño. Emiliana Castrillón Jaramillo es una deportista transgénero de 27 años, oriunda de Amagá, Antioquia, y quien ha ganado atención mediática en los últimos meses por ser una de las partes implicadas en un conflicto con la Liga Antioqueña de Voleibol. Durante el Torneo Departamental Megalabs 2024-1, la Liga, como ente organizador, ratificó una regla que establecía como requisito para participar en cualquier categoría el sexo de nacimiento. La situación llegó a instancias legales y reavivó el debate sobre la participación y regulación de personas trans en escenarios deportivos. El 1° de abril de 2024, cuando se habían jugado cuatro fechas del torneo, el Polítécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, equipo deportivo y universidad de Emiliana, recibió una carta de la Liga en la que esta les recordó una regla que ambas entidades venían ignorando hasta ese momento: que para competir se debía tener en cuenta la “condición de género”, y que para “la rama femenina se debía cumplir con la condición de haber nacido mujer”. Así, Emiliana fue expulsada de la categoría femenina. Con el apoyo de su universidad, instauró una tutela el 10 de mayo en contra de la Liga Antioqueña de Voleibol ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Amagá. Alegaba que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación por razón de sexo e identidad de género, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y al deporte. La decisión de la Liga sobre aquella regla cayó mal a Emiliana y su equipo, entre otras cosas porque ella ha participado del Torneo Departamental desde que empezó su proceso competitivo, hace nueve años. No había razón aparente para que antes sí fuera considerada apta para jugar, y que ahora y sin más, ya no lo fuera. Pero sí la había: una queja escrita, firmada y enviada por el Club Potros Sabaneta en la que expresaban su malestar e inconformidad por la participación de la actual jugadora del Politécnico en el torneo. Lo paradójico es que ese mismo club fue el primer hogar competitivo de Emiliana fuera de Amagá, y con el que compitió desde el 2016 y hasta el 2019. Set a favor “Me vi vestida como mujer y me dije ‘Esta soy yo y voy a luchar por ello’. ¿Cómo me voy a llamar? ‘Emiliana’, eso respondí, pensando que ese era el nombre para una mujer como yo: fuerte y con carácter”. Emiliana Castrillón Emiliana nació y vive en Amagá con su madre, su hermana y un primo. Su vida, como la de cualquier otra persona trans, no ha sido fácil, pero siempre ha sabido sobreponerse para ser más que lo que la sociedad espera de ella o de otras mujeres trans, pues considera que normalmente las relegan al mundo del modelaje, el estilismo o la prostitución, negándoles un espacio en otros ámbitos de la sociedad como el universitario, el laboral o el deportivo. En su vida profesional ha logrado tres títulos: uno como Auxiliar Administrativa en Salud, otro en Salud Oral, y un tercero como Auxiliar en Recreación y Deportes. Además, cursa una cuarta tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Politécnico, y trabaja como asesora de atención al usuario en varias empresas. El 2015 representó un año de grandes cambios e inicios, pues fue cuando comenzó a competir con su municipio, y en clubes como Nexus o Potros. Su motor siempre ha sido el sueño de poder superarse, para lo cual su mentalidad ha jugado un papel importante. Así fue al llegar a Medellín: “En ese tiempo empecé a entrenar con niñas que ya tenían un proceso de Selección Antioquia, Selección Colombia, entonces yo dije que sí o sí tenía que aprender a jugar, sí o sí debía perfeccionar lo que más o menos sabía. Empecé a entrenar y entrenar, y a veces me doblaba: cuatro o seis horas entrenando. Y así fue como me hice conocer y la gente me comenzó a invitar a participar en torneos regionales y nacionales”, recuerda la deportista. Aquel año, además de comenzar en el deporte competitivo, Emiliana tomó la decisión de exteriorizar lo que sentía: aunque su transición empezó en 2013, cuando tenía 16, fue hasta dos años después que realizó las gestiones para modificar el componente de género en su documento de identidad, e inició con la terapia de reemplazo hormonal que mantiene hasta el día de hoy, y que representó un papel clave en el fallo de la tutela. El 27 de mayo el Juzgado Promiscuo de Amagá falló a favor de Emiliana por la tutela interpuesta contra la Liga Antioqueña de Voleibol. En el documento, la jugadora argumentó por qué aquella regla vulneraba sus derechos. También adjuntó los exámenes físicos que se realiza anualmente, como la medición de testosterona, un requerimiento que exigen instituciones como el Comité Olímpico Internacional (COI) para la inclusión de mujeres trans en las competencias femeninas. Por este y otros motivos, el Juzgado resolvió que la Liga debía asegurar el reingreso de Emiliana al Torneo, por lo menos hasta establecer criterios que sí sean válidos a la luz de la Constitución y que no se reduzcan a la genitalidad de la deportista, pues esta entidad consideró el sexo de nacimiento como factor decisorio para permitir o no su acceso a una categoría específica. Además, le ordenó a la Liga publicar un comunicado en el que aclarara la resolución de la situación, y al Ministerio del Deporte supervisar, controlar y vigilar las modificaciones que la Liga haga al reglamento sobre la participación de las personas con experiencia de vida trans. Emiliana durante un

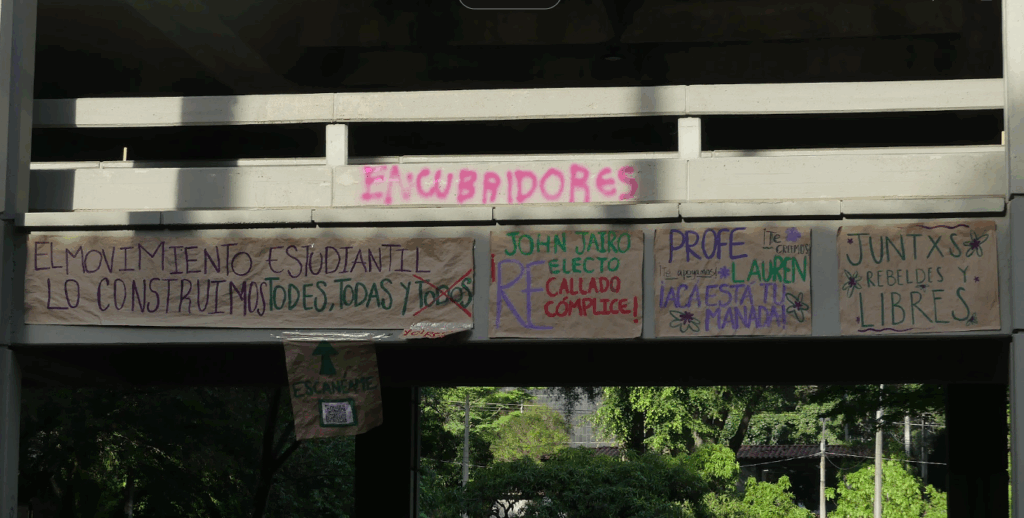

Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA

Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran