Del papel a la escena: conversación con Simon Mesa Soto

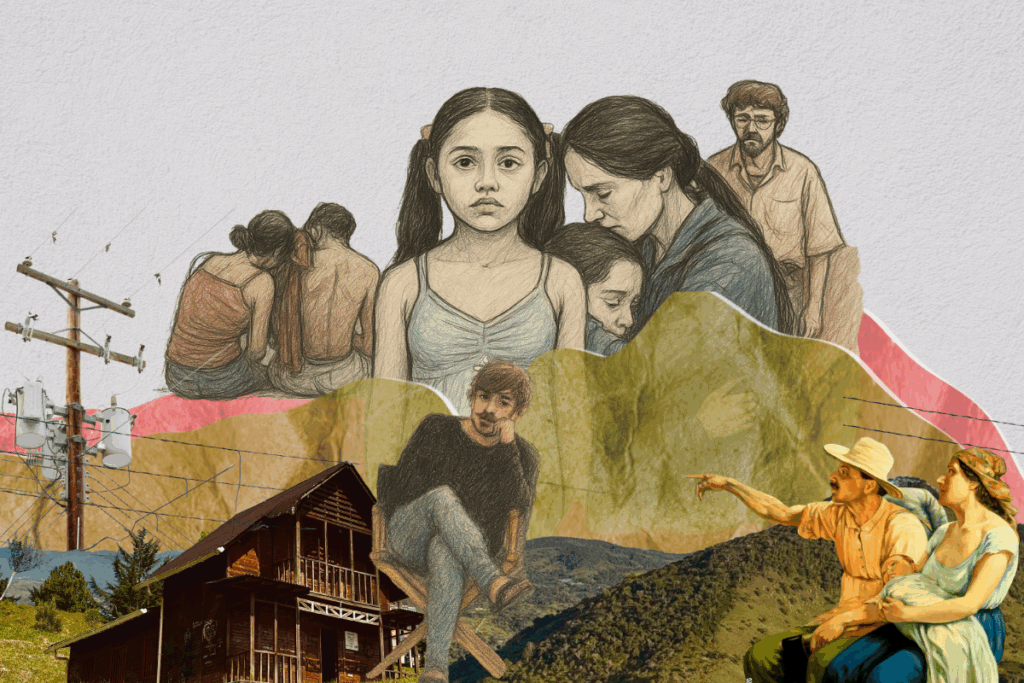

Collage de Ana Luisa Villegas Suárez. Simon Mesa Soto le ha entregado a Colombia y al mundo, retratos de la sociedad antioqueña, de verdades que transitan la cotidianidad paisa, en voces que se convirtieron en cine. Hoy, cuando estrena Un poeta y su obra sigue recorriendo festivales internacionales, realizarle una entrevista resultó inevitable; no sólo porque sus películas le han proyectado al mundo una Antioquia íntima y contradictoria, sino porque ha logrado abrir un espacio donde lo personal y lo social se funden en imágenes que invitan a la reflexión colectiva. Perteneciente a una de las primeras generaciones del pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y magíster en Dirección de Cine en la Escuela de Cine de Londres, Simon Mesa Soto, comienza a entretejer un mapa de identidades dentro de un hilo narrativo que se transforma en sonido e imagen. Una de las primeras percepciones que marcarían su forma de contar a través del cine, apareció en el Estadio Atanasio Girardot: cuando su hermano partía en un camión del ejército mientras su madre lo despedía. Él, todavía niño, junto con su madre observaban la partida de su hermano. Años después, ese recuerdo se transformó en Amparo, su primer largometraje, una película que retrata la experiencia de una madre al enfrentarse con la entrada de su hijo a ese contexto tan austero; una realidad de muchas familias en Colombia. “Uno de los recuerdos que más me marcó fue de cuando estaba muy pequeño y acompañaba a mi mamá al estadio. Mi hermano iba a presentarse al Servicio Militar, y recuerdo verlo salir en un camión rumbo al pueblo donde prestaría servicio. La imagen de mi mamá despidiéndolo, moviéndole la mano mientras él se iba, se me quedó grabada. Creo que de esa escena partió la historia, o al menos es el recuerdo más fuerte que conservo” La realidad, que se impone como protagonista de sus películas, transpone sus propios sentires en el papel y va trazando aquello que, en determinado momento, el espectador llegará a ver. Esa realidad se convierte también en inicio, nudo y desenlace de experiencias personales que se sumergen en el sentir común de una sociedad. Por eso, lo esencial es atender a la voz, que en escena, cuenta la historia: una voz que, detrás, sostiene el guión y la claqueta del director de cine. Esta relación entre la experiencia propia y el cine no es abstracta, está atravesada por las búsquedas y dilemas del director: “Mis películas terminan siendo el reflejo de mi propio proceso como ser humano. Uno no puede desligarse de eso. En especial, Un poeta, es una forma de expresar mis preocupaciones y dilemas frente al entorno en el que vivo, frente al arte y a la creación artística, y frente a todos esos conflictos que, en últimas, son también los míos” Esta simbiosis entre lo íntimo y lo social, que atraviesa toda su obra, inicia un viaje en el que aparecen caminos, personas y voces diversas que terminan dictando la trama. Ese recorrido se articula como un tejido de realidades e interpretaciones, que configuran la experiencia de lo habitado. Por ejemplo, ¿cómo hablar de un tema tan complejo como la explotación sexual a través de imágenes y secuencias que, al mismo tiempo, inviten a la reflexión de toda una sociedad? Tal vez la respuesta esté en observar de cerca el contexto y, luego, atender a la forma que toma la historia en el papel, hasta convertirse en un cortometraje: Leidi o Madre. Sobre este proceso, Simon recuerda: “Tras hacer Leidi, una fundación en Suecia que luchaba contra la explotación sexual infantil me contactó porque quería realizar un proyecto: cinco cortometrajes en distintas partes del mundo que, juntos, formaran una sola película sobre el tema. Me invitaron a participar y me financiaron un corto. Me interesaba mucho ser parte de eso, así que acepté. En ese momento, en 2015, me acerqué a la Secretaría de Inclusión Social en Medellín. Allí pude comprender mejor la problemática a través de los programas que existían y, además, visitar algunos de ellos. Eso me permitió ver la realidad de cerca y entender al sujeto, al personaje que habita esa historia” Foto de Simón Mesa Soto en collage de Ana Luisa Villegas Suárez En la película Un poeta, esta tensión alcanza un punto de quiebre, pareciera que el personaje funciona como un alter ego del director, como si fuese un espejo donde se cruzan la crítica, la ironía y la autoconciencia del artista. En palabras de Simon: “En él están también mi visión del fracaso y mi idealización del arte y del reconocimiento. Me veo en él, yo soy él. Y al mismo tiempo me río de él como me río de mí mismo, de mis dilemas y del arte. Al final, mis películas son parte de mí, se vuelven parte de mi vida y de mi proceso” Al mismo tiempo que el personaje funciona como espejo del artista, también se convierte en espejo de quien lo observa, de quien es consciente de su existencia. Contar las experiencias inscritas en la sociedad es, entonces, dar voz a situaciones que buscan visibilizarse. En ese sentido, lo que se transmite en la pantalla es una hermenéutica de la sociedad, una lectura colectiva que permite entender que cada corto o largometraje está hecho, en últimas, por la sociedad misma. Desde su experiencia, Simon, lo expresa de la siguiente manera: “Las películas siempre tienen múltiples interpretaciones, y eso es muy bello. Cuando uno las hace, no parte únicamente de una visión propia, ya sea como guionista o como director. Después, mucha gente entra a la película y empieza a sumar sus puntos de vista. En realidad, una película son las decisiones de muchas personas, y más tarde está también la interpretación que hace el público: cada espectador la recibe de una manera particular. Eso es lo fascinante, porque al final se convierte en un juego de interpretaciones” El verdadero punto

El rebusque del cine en Medellín

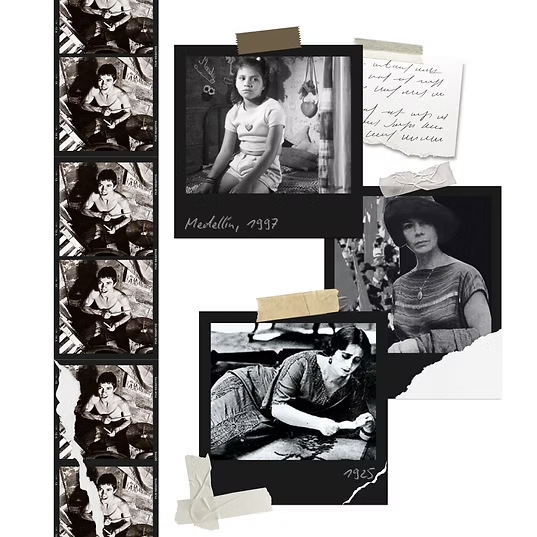

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados

Demi Moore: admirada hasta los huesos

A propósito del descontento que generó en redes la derrota de Demi Moore como mejor actriz protagónica en los Oscar, quise escribir sobre la forma en que su propuesta en La Sustancia caló tanto en las audiencias, y como ella misma se convirtió en un referente de que no hay un tiempo definido para materializar los sueños. Demi Moore en la alfombra roja de los premios oscar 2025 Foto tomada de: @demimoore La primera vez que vi a Demi Moore en una película fue probablemente en Los Ángeles de Charlie: Al límite (2003), donde interpretó a la villana Madison Lee, sin embargo, debo reconocer que Cameron Diaz es mi referente cuando pienso en las cintas del trío alado. Después de eso no volví a escuchar su nombre sino hasta 2021, cuando desfiló en la pasarela de la colección primavera-verano de la firma italiana Fendi. Los medios de comunicación tenían un tema en común: el rostro de Demi Moore. Para entonces la modelo y actriz tenía 58 años de edad y 40 de trayectoria, pero había cometido dos de los pecados por los que las mujeres de la industria del entretenimiento son crucificadas: el primero, envejecer, y el segundo, tratar de revertir el primero. Su rostro, notablemente hinchado, la puso en el centro de la guillotina mediática por unas semanas, como les ha pasado a otras mujeres como Adriana Lima o Shakira. Después de eso el nombre de Demi Moore volvió a desaparecer de mi radar. En septiembre del 2024, ese nombre olvidado volvió a aparecer; Demi , ahora de 62 años, protagonizaba una nueva película junto con Margaret Qually. La Sustancia, dirigida por la francesa Coralie Farget, fue el regreso de la actriz a la gran pantalla. El argumento de la película está basado en un tema recurrente, un cliché: la obsesión por conservar la juventud y la belleza. Otras películas y series ya han tocado esta temática, como La muerte le sienta bien (1992) o La chica enmascarada (2023).Entonces, ¿qué tiene de particular La Sustancia? En la cinta, Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, la conductora de un programa fitness que, al cumplir 50 años, es despedida del show por no ser lo suficiente joven para seguir. Atormentada por ya no sentirse atractiva decide probar una fórmula casi mágica, un suero con el que nace Sue, una versión mejorada y rejuvenecida de Elisabeth con la que regresa al programa para recuperar todo lo que antes fue suyo. Si bien Elisabeth y Sue parecen ser personajes distintos, la película nos deja claro muchas veces que son la misma persona, como en la escena del video que explica el uso de la sustancia: “Una semana para una y una semana para la otra. Un equilibrio perfecto de siete días. La única cosa que no hay que olvidar: Tú eres una, no puedes escapar de ti misma”, conforme avanza el filme vemos cómo el balance no es respetado, lo que provoca que el cuerpo de Elisabeth se deteriore al grado que llega a “odiarse hasta los huesos”, como dice en un momento, para finalmente perderlo todo. ¿Cómo describir esta película? Yo diría asquerosamente buena, una obra maestra del terror corporal que combina salvajismo, sátira y crítica social con un impresionante dominio visual y sonoro. La película es grotesca y fascinante a la vez, y sin duda de lo mejor que nos dio el cine en 2024. La película también se convirtió en un éxito en taquilla. Recaudó 78,3 millones de dólares, superando los 17,5 millones que costó su producción. Todo esto influyó para que Demi Moore fuera más conocida para el público general y más personas se interesaran por repasar su trayectoria y las casi 50 películas en las que ha participado, como Ghost: la sombra del amor (1990) o Una propuesta Indecente (1993). Con una admiración total de la audiencia, Demi Moore fue nominada como mejor actriz principal en las premiaciones más importantes del cine: Los Critics Choice, los BAFTA, los SAG, los Oscar y los Globos de Oro. Fue precisamente en estos últimos en los que la actriz consiguió su primera victoria: el 5 de enero subió al escenario y con una sonrisa que le iluminó el rostro, del que ahora nadie tenía nada malo que decir, emitió un emotivo discurso: “Esta es la primera vez que gano algo como actriz (…) Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de películas crispeteras, que podía hacer películas muy exitosas y que dieran mucho dinero, pero que yo no iba a ser reconocida (…) Hoy celebro esto como una prueba de mi totalidad, del amor que me mueve, y del regalo que es hacer algo que amas y que te recuerda que realmente perteneces”. Su segunda victoria fue en los Critics Choice y la tercera, en los Premios SAG; esta racha la tenía como una de las favoritas para llevarse el Oscar a mejor actriz. La noche del domingo 2 de marzo Emma Stone, la ganadora del año anterior en esta categoría, subió a la tarima con el sobre que contenía el nombre de la vencedora: Mikey Madison, por Anora. El revuelo en redes no se hizo esperar, cientos de fans descontentos compartieron su opinión sobre el resultado: “Demi Moore hizo una película sobre el trato de Hollywood a las actrices mayores para acabar perdiendo el Oscar a mejor actriz ante una actriz mas joven”; “Todos sabemos que ese Oscar era tuyo Demi. Oscar robado”, fueron algunos de los cometarios que acompañaron las publicaciones. Mikey Madison es una actriz de 25 años que ha participado en algunas series y películas como Scream 5 y 6 (2022 – 2023), pero fue su papel de Ani en Anora el que no solo le dio el Oscar y el BAFTA, sino también la fama mundial. La cinta sigue a una stripper que se casa con el hijo de un magnate ruso y enfrenta el rechazo de su familia, que intenta forzar la anulación del matrimonio. Con un tono crudo y frenético, Anora

Colibrí: La búsqueda del equilibrio en medio del cambio

Una historia de maternidad y paternidad primeriza. El amor, la búsqueda de identidad, el cambio y la familia, son cosas que cualquier persona experimenta en algún momento de su vida. Colibrí (2024) es una película conmovedora y honesta que retrata todas estas situaciones en medio de los desafíos de la vida. Ambientada en la ciudad de Bogotá, la cinta sigue la historia de Catalina y Germán, una joven pareja de millenials, profundamente enamorada y feliz. A través de una mirada íntima de su día a día, la conocemos a ella, una oftalmóloga determinada en sus metas, y a él, un apasionado guionista, dueño de un teatro. La trama gira en torno a la problemática de los cambios que conlleva la paternidad y lo difícil que puede ser el camino hacia esta, desde lo emocional hasta lo económico. Cuando Catalina y Germán descubren que están esperando un bebé, se sienten como la pareja más feliz del mundo, pero esto pronto se ve eclipsado, cuando son conscientes de los inevitables cambios que llegarán a sus vidas: ya no serán solo dos, y deben prepararse para recibir a este bebé, quien requerirá no solo de su amor incondicional, sino también de estabilidad financiera. Germán toda su vida se dedicó al teatro, esforzándose por escribir obras impactantes y memorables y aunque apasionado por esto, se da cuenta de que no genera los ingresos suficientes para mantener a un bebé, por lo que debe encontrar una solución para mejorar la economía del teatro o de lo contrario, un empleo estable que garantice el bienestar de su familia. De esta manera Germán se enfrenta al dilema que muchos padres primerizos viven, decidirse por su propia felicidad y seguir trabajando por lo que durante tantos años ha cultivado, o hacerse responsable de la nueva vida que viene en camino y aceptar un trabajo que le asegure la estabilidad que su familia necesita. Mientras lidia con esta duda, también lucha contra un bloqueo creativo que no le permite terminar su obra, lo que lo hace cuestionarse si sí es bueno en lo que está haciendo o si simplemente es un escritor frustrado. Catalina, por su lado, siente un fuerte deseo de tener a su familia cerca durante esta etapa tan importante. Esto la motiva a buscar a su hermano para reconstruir su vínculo con él, pues se distanciaron completamente hasta no saber nada el uno del otro. Mientras el embarazo de Catalina avanza, reflexiona sobre la familia que está formando, recuerda cómo se fragmentó su antiguo hogar tras la muerte de sus padres, esto le causa conflicto pues no desea construir una nueva familia cuando la anterior está fragmentada. Estas circunstancias generan tensiones emocionales en la pareja, pues ambos se enfrentan a diferentes problemas y mientras buscan resolverlos individualmente, llegan a distanciarse en ciertos momentos y a fallar en su comunicación como pareja. Sin embargo, al final del día los dos comparten el mismo objetivo, asegurar que su bebé crezca en un hogar feliz, estable y rodeado de amor. Otro punto importante de la película es el símbolo del colibrí de manera recurrente. Los colibríes representan múltiples cosas, la naturaleza fugaz y espontánea de la vida, las nuevas oportunidades, la adaptabilidad y la sanación. La presencia del colibrí en la película puede ser interpretada de muchas maneras, pero para los directores este está presente a través de toda la trama como una representación del constante vaivén de la vida y la búsqueda de equilibrio en medio del cambio. Colibrí es una película que puede resonar y conectar con cualquier persona, pues es una historia conmovedora y realista, que retrata lo desafiante que puede ser el camino hacia la maternidad y la paternidad, siendo esto lo que experimentan millones de personas y parejas todos los días. Así mismo, es una historia emocional por la manera en que transmite los sentimientos de Catalina y Germán en medio de sus búsquedas y respectivos procesos, porque no solo nos da un acercamiento a una pareja que pronto se convertirá en padres. Vemos a dos personas con sueños, con una historia detrás, con miedos, con dudas y con ansiedad, enfrentando todo esto en su camino hacia lo desconocido y con el único deseo de hacer las cosas bien y de ser felices, situación que cualquier ser humano experimenta alguna vez en su vida. La película fue financiada con premios obtenidos en el Festival Villa del Cine Works In Progress en el 2023 en Villa de Leyva, Colombia, en el Workshop FilmShop en Nueva York y en el Reel Change Film Grant en los Estados Unidos. Además ha sido presentada en festivales como The Long Island International Film Expo en Nueva York y en el Festival Internacional de Cine de las Montañas en Salento, Quindío. Colibrí es el segundo largometraje de los hermanos colombianos Juanpedro David Salazar y Francisco Salazar y llegará a las salas de cine de Colombia el primero de agosto.

Meditaciones de un animal desterrado: entrevista con el director de Pepe

En De la Urbe conversamos con él director dominicano Nelson Carlo de los Santos sobre su nueva película que explora la vida y muerte de un hipopótamo del Magdalena Medio. Una voz grave y omnisciente narra la tragedia de un animal desterrado. Es el lamento de una bestia africana extraída de su río natal y sometida a vivir entre otras aguas, otras plantas y otras gentes. Esto es Pepe, una película que explora la historia de un hipopótamo del Magdalena Medio con una mirada vanguardista y experimental. A partir de la historia de los hipopótamos importados desde un zoológico de USA a la Hacienda Nápoles por Pablo Escobar y la muerte de uno de ellos por caza preventiva, de los Santos construye una fantasía cuyo protagonista y narrador es Pepe, un hipopótamo descendiente de los primeros traídos por Escobar desde África (en la ficción), que se hace preguntas sobre su origen, su identidad y su muerte. Al ver la película, lo primero que me pregunté es ¿cómo llegó un dominicano, alguien sin una relación estrecha con Colombia, a interesarse por esta historia? El hecho histórico de que esto haya sucedido me parece muy impactante. Hace pensar un montón de cosas que no tienen que ver con Pablo Escobar ni con la decisión que va a tomar Colombia sobre los hipopótamos. Que esa sea la primera manada salvaje de hipopótamos [fuera de África] abre un abanico de temas desde lo imaginativo, lo histórico, lo político y lo ecológico. Es un traspaso de vidas entonces me interesa eso como ser humano y no necesariamente debía ser colombiano. Siendo una historia que se puede narrar desde tantos ángulos distintos ¿por qué poner en el centro a Pepe? Yo vengo trabajando un montón este asunto de la producción de la imaginación, de lo fantástico, de cómo se produce imaginación por estas tierras. Me interesa vincularlo con el pensamiento político utópico y con el planteamiento de nuevas formas. Al conocer esta historia me pareció una gran oportunidad para trabajar con la fábula, la personificación de este animal. Eso de alguna manera también me permitiría ser más lúdico, más creativo, pues tenía que construir el mundo de algo que no existe. Para los que hacemos arte es algo muy excitante. De la voz gutural de Pepe (interpretada por Jhon Narvaez), que es hablante nativo de español por haber nacido en Antioquia, de repente surgen oraciones en afrikáans y mbukushu (interpretadas por Fareed Matjila, Harmony Ahalwa y Shifafure Faustinus) sin que este comprenda de donde conoce esas lenguas. Son los vestigios de sus ancestros, instantes de lucidez que lo conectan con la que pudo haber sido su tierra. Entre la contemplación y la comedia que caracterizan la película, se teje esta duda constante por el devenir de un animal expropiado de sus raíces y cazado por los errores de quienes lo llevaron a ocupar un lugar al que no pertenece. https://youtu.be/dwxKEKJ93Fs ¿Por qué esta decisión de humanizar al animal y presentarlo como una víctima? Aquí en Colombia se suele hablar de ellos como una problemática, pero no mucho como víctimas de un destierro. La verdad yo nunca estuve pensando en los problemas ecológicos e internos de Colombia porque no soy colombiano y porque al hacer esa película vivía una realidad totalmente distinta. Estaba en ese pueblito, con la gente que se articuló con el hipopótamo, era otra situación. Este año ha explotado lo de los hipopótamos y Pepe cayó justo en este momento, pero la verdad no estaba pensando en eso. El discurso de Pepe es un discurso de la víctima, de uno de los principios de la colonialidad que es la imposibilidad de ser un nosotros. Esta es la idea que ha atentado contra estos estados pluralistas y pluraciales de Latinoamérica. Entonces yo pensaba en eso, en todas las historias de personas, animales, plantas, que fueron traídos y sacados de un continente a otro. Obviamente cuando uno personifica a un animal entra a la lógica de lo humano y ahí podíamos explorar la idea de este continente de historias de desterrados que no necesariamente sabían muy bien donde estaban. Ni los colonizadores ni los colonizados. Ni siquiera las tribus que, aunque conocían su territorio, no sabían qué lugar iban a ocupar en esa nueva idea de mundo. Me llama la atención como se teje el poder en la película de distintas maneras, (spoiler) especialmente al final en ese frame de las sombras de los militares posándose sobre el cadáver de Pepe, mostrando ese poder del ser humano sobre la naturaleza. ¿El ambientalismo también es una postura política de la película? Es una postura hacia la vida. Sobre todo hay una pregunta que me interesa mucho más: en África, por ejemplo, hay un montón de hipopótamos que se están muriendo porque no hay agua, y yo me preguntaba haciendo esta película si esto puede ser una solución, salvar a una especie en otro lugar. Digo, no sé, no soy biólogo, pero pensaba “esta manada de hipopótamos, aunque nació aquí, se salvó un poco de morir” están llenos de agua, comiendo, y cuando voy a filmar a los hipopótamos en África veo que los ríos se están secando y ellos se están muriendo. Yo creo que va a abrir preguntas y a mí más que contestar me gustaría escuchar. Yo planteo una idea política que remite a una decolonialidad y eso va a repercutir en todos los ámbitos de las personas, sea género, naturaleza, etc. es la relación de un poder y de algo que no tiene poder y eso está en todos lados en esta conformación de mundo. Los hipopótamos del Magdalena Medio, cuyo número asciende a más de 160 ejemplares, se han convertido en una problemática ambiental que pone en peligro a las especies endémicas de la zona y la estabilidad del ecosistema. Después de la polémica caza de aquel hipopótamo llamado Pepe en 2009, el gobierno colombiano desistió de esta estrategia y ha adelantado procesos esterilización que han resultado inefectivos. En 2022 fue

Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”

Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso.

Periodismo de guerra, sociedad en crisis

Civil War se desarrolla en un futuro no muy lejano, en torno a la experiencia de un grupo de periodistas que viaja por los Estados Unidos durante una guerra civil que envuelve a la nación. La veterana fotógrafa de guerra Lee Smith, su colega Joel, la joven aspirante a fotógrafa Jessie Cullen y su mentor Sammy buscan dirigirse a Washington D.C. para intentar entrevistar al presidente antes de que el grupo secesionista más fuerte, “Las Fuerzas Occidentales”, lideradas por los estados de Texas y California, llegue a la capital. Kirsten Dunst interpreta a Lee Smith en Civil War. Foto: fotograma de la película. ¿Por dónde se empieza a analizar esta película? Se puede decir que Civil War logró retratar de tal manera la crueldad de la guerra que todos estos detalles parecen imposibles de contar; gran parte de la audiencia parece estar de acuerdo en que la película está a la altura, pues recibió una aprobación del 81% entre 348 reviews en el sitio web Rotten Tomatoes. Según esta página, el consenso de la crítica es que Civil War es una mirada de cerca a la violenta incertidumbre de la vida en una nación en crisis; mientras que el pensamiento de la audiencia coincide en que la película hace un buen trabajo de ubicar al espectador acercándose a su realidad, aunque puede ser frustrante para los que quieren saber la razón por la que empezó el conflicto. ¿Será esto verdad? En teoría, la premisa se presta para mucha acción. El británico Alex Garland fue el encargado de dirigir Civil War. Conocido por su estilo visualmente distintivo y sus narrativas reflexivas, Garland se ha ganado una reputación en la industria por explorar temas complejos con profundidad y originalidad, siendo un ejemplo de esto sus trabajos en Exmachine y Anihilattion. La película fue producida por A24, un estudio reconocido por su cine independiente de alta calidad, habiendo respaldado éxitos como ‘Moonlight’ y ‘Lady Bird. En este sentido, al ver esta película se debe contar con una disposición diferente a la tradicional; el punto principal no es el porqué de la guerra, a lo que se debe poner atención es a la manera en que los protagonistas se desenvuelven en la historia. La parte más importante de la trama es la experiencia de la “protagonista” Lee Smith. Ella es una fotoperiodista de guerra muy conocida que se ha enfrentado a numerosos campos de batalla, incluso antes del estallido de la guerra civil. Esto se demuestra desde el principio de la película, donde tiene una actitud fría y calculadora no solo al disparar la cámara, también en las relaciones con sus compañeros. Mientras avanza la historia, nos damos cuenta de las secuelas que le ha dejado retratar tal crueldad en sus fotografías, siendo este uno de los puntos fuertes de la película. No es necesario mostrarla gritando y sufriendo para revelar que padece estrés post-traúmatico, con una simple escena en el baño Garland retrata su expresión preocupada, e incluso la actitud que toma con Jessie, la aspirante a fotógrafa, demuestra una profunda preocupación por lo que le pueda pasar a la chica porque ella que lo ha visto todo, sabe lo cruel que puede llegar a ser la humanidad. En este sentido, la historia de Lee toma fuerza gracias al realismo de su personalidad y la manera en que interactúa con Joel y Sammy. La actriz Kirsten Dunst hace un gran trabajo mostrando a su personaje con problemas para expresarse asertivamente producto de la guerra, y en ningún momento se muestra como una protagonista cliché que va en busca de sus sueños. Lee es una fotoperiodista de renombre que no necesita conseguir nada, y gracias a esto la realidad logra representarse desde la guerra y el porqué del periodismo en un contexto tan extremo, sin caer del todo en el papel de la protagonista o incluso en las razones de la guerra misma. Lo más importante terminan siendo las reflexiones que se generan en torno a la profesión y a la realidad misma. Para empezar, el momento en que están iniciando su viaje y pasan por uno de los “controles fronterizos”, hay una familia completa que va en sentido opuesto, escapando del conflicto. Esto ubica al espectador en la situación que van a vivir los periodistas, y es que el grupo no sabe a lo que se enfrenta, o quizá sí, pero continúa a pesar del peligro. En segunda instancia, se genera una discusión durante el viaje a Washington del porqué siguen tomando fotos y publicando a pesar de que muchos de los periódicos ya han quebrado. Lee se enoja y dice que el trabajo del periodismo es registrar para que otros pregunten, y que los fotoperiodistas no se cuestionan su realidad, sino que la retratan en fotografías para que la gente las vea, se entere de lo que está ocurriendo y que la audiencia sea la que se forme su propio juicio. Esta posición es contradictoria con la actitud de los padres de Jessie y de la propia Lee, que se encuentran en granjas aisladas del país y alejadas del conflicto, fingiendo que nada está ocurriendo. Esto plantea la discusión sobre el poder del periodismo no solo en un contexto de caos, sino en el mundo real. ¿Cuánta gente deja de consumir contenidos informativos porque dicen estar cansados de siempre escuchar malas noticias? Este argumento es muy fuerte porque lleva a pensar que, si la audiencia no se interesa por lo que está ocurriendo, como los padres de Jessie, el periodismo no tendría sentido… Bueno, lo que ocurre es que a lo largo de la película, todos los retratos de guerra muestran una cercanía que incluso se puede tornar incómoda, pero que retratan a la perfección todo el daño que puede llegar a hacer el humano. Por esto la película ha sido tachada en Estados Unidos como irresponsable, ya que en este mismo año pronto serán las elecciones presidenciales del país, lo que ha generado que muchos insinúen que la película está

Poor Things: ¿hasta qué punto es aceptable la libertad de una mujer?

El 25 de enero se estrenó en Colombia Poor Things, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone. Esta adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, ha sido controversial por su apuesta bizarra y explicita y por las diversas interpretaciones de su contenido que oscilan entre halagos por ser feminista y críticas que la tachan de romantizar la pedofilia. Foto: Searchlight Pictures. Hablar de Poor Things y de su mensaje requiere una disección rigurosa, como las que practica el doctor Godwin Baxter en sus clases de medicina. Requiere entender que en esta película, más que en muchas otras, es fundamental establecer el pacto poético para sumergirse sin miramientos en su mundo bizarro y absurdo. Y requiere trascender las acusaciones de apología a la pedofilia y glorificación del trabajo sexual para desentrañar lo que tiene para decir sobre la experiencia de ser mujer. Bella Baxter es una mujer nacida de la inserción del cerebro de un bebé en el cráneo de su madre suicida que murió ahogada. Habita un cuerpo adulto de mujer a la par que experimenta el mundo con la curiosidad e inocencia de una niña, y a través de sus sentidos y curiosidad se relaciona con una sociedad que no está preparada para recibir una mujer desinteresada en las cadenas que le impone. Esta extraña Frankenstein, producto del ingenio morboso de un científico loco que no le permite salir de casa, comienza, casi simultáneamente, a interesarse en el mundo exterior y a explorar el placer sexual, viviendo su nueva vida entre la emoción por las posibilidades de la existencia que se presentan ante ella y los deseos de control de los hombres que la rodean. Todos, con mayor o menor bondad en sus intenciones, esperan que ella se adapte al molde que le han diseñado en sus mentes y se descolocan al ver que, aunque ciertos aspectos de Bella satisfacen sus expectativas, ella es mucho más que las facetas que se acomodan a sus deseos. La película no aborda la sexualidad de Bella como un vehículo hacia la libertad, sino que cuestiona en qué medida es aceptable para los hombres la liberación sexual de la mujer. A través del sexo Bella descubre el placer y el conflicto de ser mujer, o como diría ella, «azúcar y violencia». Desde el descubrimiento de la masturbación hasta la prostitución, se permite explorar diferentes formas de sexualidad femenina y en cada una de ellas descubre los lastres que las acompañan: prohibición, posesividad, manipulación, explotación. El sexo como libertad es defectuoso en tanto les sirve a los hombres a su alrededor para ejercer su poder sobre ella. Bella parte siendo una increíble compañera para Duncan, entusiasta y ávida de sexo, pero cuando comienza a escaparse de sus manos y a adquirir una complejidad molesta para sus expectativas de posesión, se convierte en un absoluto tormento. Él quisiera que Bella fuese pura sumisión y deseo sexual, en cambio Alfie, el ex marido de su cuerpo, asume ese deseo sexual como el obstáculo para su sumisión; y Swiney, la dueña del burdel de París, valora su deseo, pero preferiría que no viniera con esa mente hábil y curiosa que le plantea cuestionamientos sobre las dinámicas del prostíbulo. Al fin y al cabo, lo que les molesta es que el placer de Bella le pertenezca a ella. Aunque la película se expanda a toda la experiencia de Bella en su interacción con el mundo, su centro nunca deja de ser la sexualidad de la mujer, cayendo en el pecado de Barbie de poner el comentario de la película bajo una luz evidente, pero con mucha más gracia y un mejor balance entre historia y mensaje. Esto no significa que ratos no descuide su propia trama, dejando un par de huecos como la pregunta por su menstruación, las enfermedades sexuales o el papel de Felicity; y sacrificando una exploración más exhaustiva de otras facetas del mundo, que solo se vislumbra en su máxima expresión con la aparición aquellos amigos del barco que le hablan de filosofía y desgracia. A pesar de los defectos del guion, Poor Things es una película redonda, con cada aspecto, desde la cinematografía hasta la banda sonora, contribuyendo a la potenciación de la experiencia sensorial. Los colores vibrantes, los cielos expresivos, las ciudades victorianas pero futuristas y los sonidos discordantes de la banda sonora nos permiten sentir el mundo como Bella, en toda su agobiante maravilla, mientras apreciamos su crecimiento y la evolución de su mirada de la mano de Emma Stone, que da una actuación fascinante capaz de dar vida de forma convincente a un personaje que fácilmente podría caer en una ridícula caricatura. Con la producción más grande de su carrera, Yorgos Lanthimos consigue ofrecer algo completamente diferente a lo antes visto en su filmografía, sin abandonar la rareza, la pregunta incesante y el interés por la naturaleza humana que tanto lo caracteriza. Poor Things no es una doctrina sobre mujeres, sexo y libertad, porque Lanthimos no vende certezas, es un punto de partida para discutir las relaciones que se entretejen entre las tres y conversar con el feminismo.

Crear, criar y creer: el rojo de Yira

Yira Plaza O’Byrne es periodista, directora y productora de cine. También es hija y madre, dos roles que hoy se cruzan con sus militancias y reflexiones de izquierda y con creaciones como El rojo más puro, película que estrenó en 2023. Desde la maternidad, Yira trata de hacer real la consigna de que “el mundo merece cambiar”. Foto: Andrés Gutiérrez. Ilustración: Melany Peláez. Con la orientación de una partera y bebidas ancestrales que remplazaron los sedantes del hospital, Yira dio a luz a Damián, su primer hijo. Hizo un curso virtual para ser doula, que se refiere en la cultura muisca a las acompañantes de las embarazadas en sus procesos de parto. Y aunque ahora los únicos nacimientos que acompaña son los de las películas de su productora de cine Briosa Films, aprovechó sus aprendizajes para recibir a su segunda hija, Candelaria, y compartirlos con las mujeres que se cruza en la vida. Yira Plaza O’Byrne hace parte del Consejo Audiovisual y Cinematográfico de Medellín. No le pagan, pero elige estar ahí para velar por los derechos del sector. Desde 2021 trata de hacer sostenible a Briosa, donde es dueña, directora general, jefa de distribución y con la que firma un contrato por prestación de servicios para sí misma. Su atención, sin embargo, les pertenece a sus dos hijos: el “crespoliso” de cinco años, que se pasea por las proyecciones y los conversatorios a los que la invitan, y la recién llegada. La maternidad la ha llevado a repensar el mundo y el lugar que las madres, las niñas y los niños ocupan en él. En octubre, cuando aún esperaba a Candelaria, decía que quería escribir un texto que se titulara más a menos así: “¿Por qué quiero tener otro hije a pesar de haber leído Contra los hijos (2014), el libro de la chilena Laura Meruane?”. Cree que ser mamá no es difícil solo por serlo, sino porque la sociedad no está preparada para que las mujeres críen y creen. El mundo es adultocéntrico. Yira sabe que no es posible ir a un lugar donde su niño pueda jugar a su lado y comportarse acorde a su edad sin el reproche de los más grandes. Por eso ha procurado que su cuidado sea diferente: Damián bebe de las botellas de agua que ponen en los eventos a los que la invitan, juega con su cabello cuando está sentada frente a la gente y se le acerca a decirle “mamá” y a hacerle preguntas mientras ella habla. El niño deja por su casa un rastro coherente con lo que Yira quisiera para los más pequeños. Los dibujos pegados en la pared, los juguetes en varios sitios y la transformación de la sala en un teatrino componen un espacio que Damián llena con gritos espontáneos y con recorridos disfrazado de calamar o de murciélago. La maternidad ha hecho que Yira tenga menos tiempo libre, pero dice que siempre se puede seguir haciendo lo que se ama si se priorizan los tiempos y se hacen renuncias. En su caso, tiene acuerdos de distribución de tareas de cuidado con Luckas, su pareja. Yira nació en Cartagena en 1987 y es la menor de tres hijos. Lleva el nombre de una periodista y líder comunista que murió en los 80, Yira Castro, madre del senador Iván Cepeda. En sus álbumes familiares había fotos de funerales, leía prensa comunista desde pequeña y a los 14 años encontró en la biblioteca de su casa una amenaza de muerte dirigida a su padre, Luis Plaza, un líder sindical que integró la Unión Patriótica (UP) y que dormía con un revólver cuando no estaba exiliado. Creció en un hogar atípico, pero la familia seguía siendo tradicional: su mamá cargaba con todas las labores de cuidado. “Mucho gusto, Doris O’Byrne Dorado, soy la mamá de Yira”, se presenta, como si cualquier persona que conoce a su hija no se hubiera visto ya El rojo más puro, el documental que se estrenó en 2023 y en el que ella aparece. Dos cosas han hecho que Yira se sienta feminista: ser mamá y pensar en su mamá. “Son dos procesos que a mí me han hecho ser consciente de la inequidad, la brecha de género, la exclusión de las mujeres y de cómo terminamos siendo las que soportamos el capitalismo sin el reconocimiento del trabajo doméstico y de toda la carga mental que llevamos”, asegura. “Si no fuera por ti, no hubiera ninguna historia que contar, absolutamente nada, porque tú fuiste la que sostuviste esto y gracias a ti soy yo la que hoy puede contar esta historia”, le explica Yira a Doris, que recién había llegado a la casa de su hija en Medellín para acompañarla en el parto. Con “esto” se refiere a la época en la que su mamá trabajaba como profesora en San Onofre, Sucre, mientras el resto de la familia vivía en Cartagena. La madre se iba los lunes y regresaba los viernes para lavar, planchar y hacer todas las tareas del cuidado. Aunque Doris no se formó al interior del partido, ni daba discursos como su exesposo, siempre ha tenido un criterio político, ha generado espacios de debate y se ha pensado la vida desde lo colectivo. “Mi mamá es la más revolucionaria de todas”, dice Yira. El rojo más puro, su ópera prima como directora, es una película de primeras veces: la primera vez que su mamá reconoció lo duro que fue hacerse cargo de todo, pero también la primera vez que vio a su papá llorar. Yira filmó durante varios años las transformaciones del país y su historia familiar, y con ese material decidió contar el liderazgo social y político de la izquierda en Colombia mientras deconstruía al hombre heroico. Recuerda que al comienzo no sabía qué hacer con la cámara y las lágrimas de su padre que rodaban al mismo tiempo, pero quiso mostrar a un revolucionario que se equivoca, se contradice y a veces le duele la vida. Cuando ella tenía 16 y estudiaba Medicina en la Universidad de Cartagena, comenzó a militar en la Juventud Comunista Colombiana (Juco). Luego se salió de la carrera y, en contra de su sueño de ser actriz, decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Antioquia porque creía que desde ahí podía contribuir más a la sociedad. “Creo que igual hubiese podido hacer algo”, reflexiona, y recuerda que mientras grababa, su papá le decía que el cine no movía masas. En el prestreno de la película, con el teatro Camilo Torres lleno, arengas y ovaciones, reconoció ante el público que se había equivocado. Yira siguió en la Juco cuando llegó a Medellín. Vio por primera vez la violencia del Estado en contra del movimiento estudiantil y experimentó una estigmatización constante. En Cartagena sentía que las formas de resistir eran más alegres y se podían manifestar públicamente. En Medellín, en cambio, resistir era poder reunirse y no quedarse callada, pero también ocultar que pertenecía a un movimiento. Cuando Yira vio Memorias de los silenciados: el Baile Rojo (2003), que narra el exterminio de la UP, entendió la carga que llevaba su padre y comenzó a sentir la necesidad de contarla: “No me dejaba tranquila. Escribía sobre eso, era una cosa que estaba ahí, dentro de mí.”. Fue por medio de El rojo más puro que pudo narrar la

La primavera audiovisual de Medellín está en crisis

El sector audiovisual de Medellín ha utilizado las redes sociales con los hashtag #LaCulturanosemueve y #SOSAudiovisual para denunciar la difícil situación económica que atraviesa debido a la falta de estímulos por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana.