Más que una línea amarilla: lo que hay detrás de la Cultura Metro

Aunque han pasado 30 años desde el viaje inaugural del Metro, desde antes de su apertura, esta iniciativa de cultura ciudadana ya se estaba gestando como una estrategia pedagógica para las y los futuros pasajeros de este sistema. Tres décadas después nos preguntamos qué hay detrás de la Cultura Metro. Foto: Luis Miguel Ríos. Este año, el Metro de Medellín cumplirá 30 años desde que inició operaciones, en noviembre de 1995. Sin embargo, siete años antes de que el primer vagón recorriera el valle de Aburrá ya se discutía un proyecto educativo para preparar a la ciudadanía frente a este nuevo sistema de transporte. Ese proyecto sería el antecedente de lo que más tarde la gente llamaría Cultura Metro: una iniciativa que hoy influye en los usuarios de formas tan sutiles que, con frecuencia, pasan inadvertidas. ¿Qué es la Cultura Metro? En términos conceptuales, la institución define la Cultura Metro como un modelo que promueve relaciones positivas en tres dimensiones: con uno mismo, con los otros y con el entorno. Así lo explica Hugo Armando Loaiza, coordinador de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Él destaca que este proceso comenzó en 1988 y que, en sus inicios, no tenía nombre; sería la ciudadanía, con el tiempo, quien lo bautizaría. Su origen responde a la necesidad de formar al público antes de la puesta en marcha del sistema. En 1988, la estrategia se centraba en preparar a la comunidad como futura usuaria. Programas como el Vagón Escuela buscaban mostrarles a los habitantes del valle de Aburrá cómo serían los trenes, qué elementos tendrían y cómo se usarían. Ese punto de partida definió la línea base de lo que hoy continúa vigente. Actualmente, la Cultura Metro es un código de comportamiento y una ética colectiva en la que, según Lucía Arango Liévano, jefa de la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, existe un consenso tácito. Pero es más que un decálogo: detrás hay una fuerte fundamentación teórica desde la comunicación, el control de masas y la sociología. Son teorías aplicadas mediante mecanismos sutiles que orientan el comportamiento del usuario hacia lo que la institución considera deseable. Loaiza señala, por ejemplo, que la limpieza de las estaciones no es un asunto de estética sino parte de una estrategia basada en la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982. Esta sostiene que los signos de desorden fomentan la delincuencia; en contraste, el aseo del Metro refuerza comportamientos positivos. Desde la psicología social, la psicóloga Meilin Ortega entiende la Cultura Metro como un proceso de aprendizaje observacional: los usuarios imitan conductas al verlas repetidas, interiorizando las normas sin necesidad de sanciones explícitas. Esto fortalece una identidad compartida que, según la Teoría de la Identidad Social, convierte al usuario en miembro de un grupo con valores propios. Loaiza también destaca una tríada fundamental descrita por Cristina Bicchieri: formación, control y sanción. En el Metro se privilegia el pilar formativo, se aplica en menor medida el control y se procura evitar la sanción directa, aunque esta sigue existiendo. De allí la presencia de la Policía Nacional, única autoridad con facultad legal para retirar a un usuario ante situaciones como hurtos, riñas o casos de abuso. ¿Por qué los paisas aman y cuidan tanto el Metro? Según Lucía Arango, el Metro surgió en un momento en el que Medellín tenía una profunda sed de patriotismo. A finales del siglo XX, la ciudad era reconocida internacionalmente por su violencia y la ciudadanía buscaba motivos de orgullo. En ese contexto apareció un sistema de transporte moderno, inédito en Colombia. Para Loaiza, esa innovación aún vigente explica el fuerte vínculo emocional con el Metro. La institución no solo transporta personas, sino que ofrece un valor agregado: servicios paralelos como los Escuchaderos, los Bibliometros o las exposiciones de arte dentro de las estaciones. Estos generan cercanía, identidad y una forma de reciprocidad ciudadana. Este modelo responde, en parte, a la teoría del «pequeño empujón» de Richard Thaler. Loaiza lo resume así: «El Metro te entrega el 10% diciéndote que no cruces la línea amarilla; espera de ti el 90% restante haciendo caso». Desde la psicología comunitaria, Ortega señala que programas como Amigos Metro o Bibliometro fortalecen la autoeficacia colectiva: la confianza en la capacidad del grupo para mantener el orden. El usuario deja de ser un simple pasajero y se convierte en agente de cuidado. Todo esto se conecta con el concepto de desarrollo orientado al transporte. «El transporte transforma las ciudades porque transforma los hábitos, y los hábitos de moverse cambian completamente la ciudad», afirma Loaiza. Arango agrega que este modelo se articula con la narrativa del «desarrollo paisa», históricamente ligada a «vencer el monte»: un ideal de progreso basado en la urbanización y el orgullo regionalista. La Cultura Metro, afirma, recoge elementos cuestionables de esa tradición, como la idea de que Antioquia es la región más desarrollada del país. «El Metro de Medellín logró hacerle creer a todo un país que un medio de transporte común era un lujo y no un derecho», sentencia. Las opiniones de los usuarios reflejan que la Cultura Metro es ampliamente valorada, pero enfrenta tensiones. Para muchos, es un hábito inculcado desde la infancia y un motivo de orgullo. Sin embargo, coinciden en que en horas pico sus principios se desdibujan entre empujones, falta de empatía y congestión. Algunos aseguran que la cultura se ha debilitado; otros la consideran dogmática. En conjunto, las voces ciudadanas muestran una cultura apreciada, pero frágil frente a la presión diaria del sistema. ¿Qué se sacrifica con esta idea de cultura? Arango cuestiona cómo un modelo de cultura dominante puede justificar prácticas problemáticas en nombre del orden. En el caso de la Cultura Metro, señala que esta ha validado comportamientos como la delación o el linchamiento social. Recuerda el caso de 2018, cuando tres grafiteros murieron arrollados por un tren de mantenimiento mientras pintaban un vagón. En redes sociales, muchos

¡Que les den pastel!: ¿En qué condiciones está el Sistema Metro para su cumpleaños #30?

La joya del área metropolitana es su sistema de transporte público, que este 2025 cumple 30 años. Tres décadas de orgullo paisa, transformación social e innovación. Sin embargo, el pastel de celebración tiene algunos ingredientes no tan dulces de los que como ciudadana no puedo estar orgullosa. Parece impensable, pero algunas de las banderas que tanto defiende como la inclusión, la accesibilidad y la transformación social, en ocasiones se ven contrariadas. En el primero de los pisos amargos del pastel, las necesidades de inclusión y accesibilidad son un desafío que a pesar de los esfuerzos de la institución por superarlo, se transforma y persiste. La estrategia de construcción de 27 ascensores para facilitar el acceso autónomo a usuarios con movilidad reducida es un claro ejemplo. Esta reestructuración justifica la demolición de taquillas, pues en dichos espacios se instalarán los ascensores. Pero, ¿Demoler las taquillas y cerrarlas no afecta la accesibilidad del usuario al sistema? El 16.9% de la población usuaria del Metro son adultos mayores, una población que no está completamente alfabetizada sobre las TIC. Las máquinas no están diseñadas para realizar una tarea demasiado compleja, pero tampoco son tan simples en la práctica y fallan de forma recurrente. Por otro lado, aunque en el Metro hay señalizaciones podotáctiles, braille y apoyo auditivo en máquinas o ascensores para personas ciegas, los dispositivos de recarga requieren interactuar con una pantalla táctil. La alternativa es utilizar la App Cívica u otros canales de recarga digital (que tampoco están exentos de fallas) y hacer uso del mecanismo de activación de saldo con el celular (NFC) que no tienen todos los teléfonos celulares. Las personas sordo señantes también afrontan obstáculos. Mientras que de los 180 guías educativos, 10 son bilingües, solo uno es intérprete de lengua de señas. Y si llegan a tener un problema con una máquina de recarga, el proceso de reclamo está obstaculizado porque estas quejas deben presentarse vía telefónica. Con las máquinas, la velocidad del servicio ya no depende de quienes lo prestan, sino del usuario, que según sus necesidades, tarda más o menos tiempo en realizar la recarga. Si se confunde, se demora; si paga con monedas, se demora; si la máquina rechaza un billete, se demora. Aquí los que quieran comer pastel, que hagan la fila. Se supone que aunque se hayan cerrado varias taquillas, las nuevas máquinas instaladas en estaciones durante la semana del 8 de octubre están en una fase piloto, para probar la reacción de los usuarios. Lo siguiente es la etapa educativa en la que se hará un trabajo formativo sobre la introducción de estos dispositivos y se buscará entender qué les hace falta. Mejor dicho, este piso del pastel aún está crudo. Sobre la decoración del pastel, SINTRAMETRO, el sindicato de trabajadores del Metro de Medellín, ubica su figura de fondant para denunciar el cierre de taquillas que se está gestando en estaciones como Itagüí, Aguacatala, Envigado, Sabaneta, Ayurá, Industriales y Tricentenario. Buscan defender el derecho de los usuarios a elegir qué mecanismo de recarga utilizar mediante la estrategia de recolección de firmas, que ya ha reunido más de 4.000. Pero también baten la crema con otros problemas como los cambios en los contratos que se han impuesto para los trabajadores, gracias al aumento de máquinas: los informadores y vendedores en taquilla (INV) han tenido que salir de sus cubículos para convertirse en orientadores de experiencia (OREX). El Metro añade chispitas a la crema argumentando que tales estrategias permitirán «agilizar el servicio» (un factor que no se garantiza por completo con la automatización de los procesos) y cubrir la necesidad latente de ahorrar dinero desde la pandemia, porque durante este período el metro tuvo muy pocos ingresos tarifarios (es decir, el dinero que reciben por el pago del usuario a cambio del servicio). Tanto así que por la situación de austeridad no se celebrará ni con bombos ni con platillos esta tercera década que cumple la empresa, pero por ahora nos conformamos con el pastel amargo. La situación económica preocupante persiste, así el Metro de Medellín cuente con uno de los tiquetes más costosos en comparación con los de otros metros de latinoamérica. Con un valor de 0.90 USD, encabeza la lista junto a Chile (0.95USD) y Brasil (0.90USD). Cada pasaje de ingreso al sistema cuesta 3.430 pesos colombianos por persona, para las familias usuarias del Metro esto no es tan rentable, sobre todo si pensamos que por cada miembro hay que pagar mínimo dos viajes, es decir 6.860 pesos y si por ejemplo son cuatro miembros entonces es un gasto de 27.320 pesos al día. Considerando que la mayoría de usuarios del servicio son personas de los estratos 1, 2 y 3 podemos concluir que no es rentable para una familia utilizar a diario el sistema Metro. Para que la rebanada de pastel rinda hay que comérsela por migajas. Tomado de Memoria de Sostenibilidad 2024, Metro de Medellín. El sindicato agrega sabor a inseguridad laboral con esencia de cláusula presuntiva, un mecanismo que establece que el contrato es vigente por un período de seis meses y por el mismo periodo podrá ser renovado, por lo que cada 6 meses los trabajadores pueden quedarse sin contrato y el empleador no está obligado a otorgar indemnización, esto pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados. En Antioquia, empresas como EPM ya la han declarado inoperante, ahora prefieren otros sabores. Mientras tanto, las empresas privadas con contratos de tercerización en el Metro reclaman pronto su parte del pastel. Actualmente, por ejemplo, hay 4 empresas vinculadas a los procesos de mantenimiento: CAF, Parts and Solutions, Telval y Quality Masivo, pero se espera que ingresen otras nuevas. Para otras necesidades como la homologación de repuestos se han priorizado convenios universitarios con instituciones que también son de carácter privado como la EAFIT, en el manejo de algunas taquillas tenemos a GANA y en la interventoría del Metro de la 80 a Ardanuy Colombia SAS junto a Sandys Group. A través de procesos de «outsourcing» o tercerización

Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”

Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio

Esto es diciembre, diciembre es esto

https://youtu.be/Zs4XmOgnEks?si=M22ufIsgm8O2l91d Diciembre está a la vuelta de la esquina y se acabó el tiempo de los simulacros decembrinos. Mientras la navidad se acerca las dinámicas en la ciudad se transforman, las cuadras se cierran para celebrar, algunos lugares comerciales extienden sus horarios y la pólvora suena todo el tiempo en los barrios. Desde septiembre, las emisoras auguran la llegada de diciembre y, poco después, la ciudad empieza a prepararse para las fiestas. Las personas arman la navidad y las alcaldías montan los alumbrados. En el episodio #69 de Hablalo y 4 días antes de que empiece diciembre, conversamos con Felipe Duque, periodista y magíster en Antropología, que hizo su tesis de maestría sobre el papel de la música parrandera en el Valle de Aburrá durante las celebraciones decembrinas. Entrevista: Juan Andrés Fernández Villa y Salomé Correa Gómez. Producción: Carmelo, Juana Zuleta, Pablo Giraldo Vélez y Santiago Bernal.

Tocar las puertas con el arte

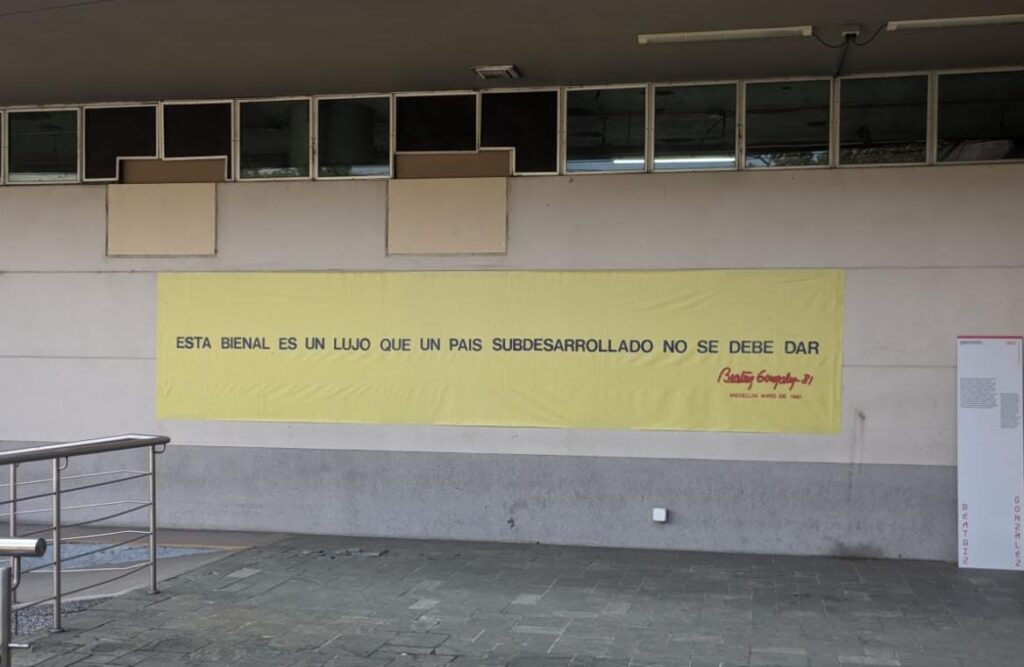

En un país que todavía discute si el arte es un lujo o una urgencia, la Bienal irrumpió en Medellín de golpe. En Colombia, a diferencia de otros países donde las bienales están consolidadas tanto en tradición y prestigio, estos eventos siguen siendo una rareza, un experimento, una apuesta que no termina de cuajar en el imaginario colectivo. Aun así, durante casi dos meses Medellín decidió intentarlo. Si algo distingue a esta edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) es el gesto de sacar la bienal del sur de la ciudad donde se suelen albergar los museos y galerías, del mismo museo, de la ciudad y distribuirla por territorio. Por primera vez en su historia, la Bienal de Medellín miró hacia afuera de su centro, a las periferias metropolitanas, y llevó el arte a regiones que suelen estar lejos de los focos curatoriales más citadinos. Ese gesto pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa cualquier proyecto cultural de quién tiene acceso real a la experiencia estética. La vieja discusión sobre si es posible sostener una bienal en un país con marcadas desigualdades aparece incluso en los pabellones. «Esta bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar», esta frase de la artista Beatriz González que dijo durante la bienal de los setenta, se encuentra hoy exhibida en la entrada de Coltabaco, una de las sedes de la bienal de 2025. Es el punto de partida para pensarnos de qué manera, a diferencia de las bienales del «primer mundo» que están enmarcadas en el turismo cultural y el consolidado mercado del arte, aquí asistir a una bienal sigue siendo participar en un experimento social. Y la frase resuena porque, en realidad, lo que se necesita para una bienal no son más vitrinas ni invitados extranjeros, sino más miradas formadas, más experiencias estéticas, más preguntas. No la venta al coleccionista extranjero, ni la invitación a una academia en Europa. Es algo más sencillo, la posibilidad de que un estudiante de un municipio, que llega con el uniforme puesto, salga diciendo que entendió algo, que sintió algo, que el arte le habló en un idioma que no sabía que conocía. Roberto Rave, Secretario de Cultura de Antioquia y director de la BIAM, dijo que el objetivo era «llevar la bienal a los rincones de Antioquia». Una apuesta que podría sonar simple, pero a la vez ambiciosa, casi muy institucional, si no fuera porque en Colombia la gente rara vez tiene acceso real al arte contemporáneo. No porque falte interés, sino porque el arte suele quedarse encerrado en las mismas paredes de siempre. Y la formación, que escasea en el ciudadano de paso que no frecuenta el arte porque su realidad no se lo permite, es otro gran obstáculo. Fredy Alzate, artista visual y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, lo sintetiza en tres niveles. El primero tiene que ver con la formación de públicos. Muchas personas no tienen el hábito de visitar museos, pese a que la mayoría de estas instituciones son accesibles e incluso gratuitas. El segundo nivel está en las arquitecturas mismas: la bienal decidió ocupar espacios no convencionales, como una antigua fábrica o los talleres del Ferrocarril de Antioquia, lo que obliga a pensar el arte por fuera del «cubo blanco» y a proponer nuevas rutas para acercarse a los contenidos culturales. El tercero, quizá el más importante, es la expansión territorial: «aparecen expresiones en la calle o en espacios públicos de pueblos o de zonas que habitualmente no han tenido estas presencias de arte contemporáneo y eso también es una apuesta importante». Para Rave, la democratización también se encarna en la operación: entradas libres, sedes conectadas por el sistema Metro, recorridos entre Bello, el Palacio de la Cultura, Coltabaco y los municipios. El foco está en abrir el acceso: «El arte no es de la persona que lo crea. El arte es de quien lo abraza, por eso esta bienal es para los taxistas, para los tenderos, para los peluqueros». La intención es «tocar todas las subregiones de Antioquia», repite Rave, casi como un manifiesto. Una bienal que no necesita que la gente venga al centro, sino que lleva el centro, o desmonta la idea misma de «centro», hacia ellos. Y quizás ahí está la clave de esta edición: en haber entendido que democratizar el arte no es solo abrir la puerta, sino ir a tocarla.

Recuerdos de Bienal: De Coltejer a la BIAM

57 años después de la primera bienal, la ciudad y el departamento revivieron el evento que puso a Medellín en el mapa del arte latinoamericano con la BIAM 2025. En el marco de su clausura, vale la pena volver atrás y recorrer la historia de aquellas bienales que, contra todo pronóstico, hicieron que una ciudad conservadora se pensara en clave del arte contemporáneo. Recorte del diario La Nación. La idea de una bienal en Medellín empezó a tomar forma en 1967, cuando Coltejer celebró sus 60 años con dos exposiciones nacionales. La primera, bajo el nombre de «Salón de pintores residentes en Cali», con obras de artistas sobresalientes del Valle, y la segunda, titulada «Arte nuevo para Medellín», sorprendió a un público que descubrió otras posibilidades plásticas en la ciudad, distintas a la tradicional acuarela antioqueña. Fue, hasta ese momento, la exposición de arte con mayor cantidad de visitantes en toda la historia de la ciudad. De allí llegaron no una, ni dos, sino tres Bienales de Coltejer en 1968, 1970 y 1972, que marcaron un hito en la representación iberoamericana del arte contemporáneo de la ciudad. Según el artista y docente Fredy Alzate, estos eventos fueron de carácter internacional y permitieron que las facultades de arte y los artistas locales entendieran qué estaba pasando en el mundo. En ese entonces, Medellín recibió obras y propuestas que normalmente solo circulaban en grandes centros culturales latinoamericanos. «Era algo de muy buen nivel», dice Alzate, y por eso mismo parecía extraño que sucediera aquí, en una ciudad que todavía se pensaba periférica frente a Buenos Aires, São Paulo, México o La Habana. El impulsor y fundador de las bienales de Medellín fue Leonel Estrada, un polímata en toda la extensión de la palabra: pintor, escultor, ceramista, crítico de arte, poeta, gestor cultural, odontólogo de profesión y artista por vocación. Buen bailarín, aficionado a la música y con un afinado sentido del humor, aunque no tanto como su ojo para el arte. Formado en estética en Bellas Artes, fue una figura profundamente involucrada en los debates culturales de la época, de los que estaban en todas partes en lo que a la escena artística se refiere y creía con terquedad que Medellín debía abrirse al arte contemporáneo. El Melquíades de la época. Dirigió la exposición de 1967, la misma cuya acogida desbordó el potencial de un público dispuesto a descubrir nuevas posibilidades en el arte, y desde allí comenzó a gestarse la ambición de un proyecto más grande. Cuenta Samuel Vásquez, poeta y cofundador de las Bienales de Medellín: «El fresco ambiente de innovación que Arte Nuevo para Medellín suscitó, y la favorable copiosa respuesta que generó en la prensa, los estudiantes y el público, nos tomó a todos por sorpresa. Leonel, entusiasmado por el asombro que la exposición proyectaba y la gran acogida que estaba teniendo, me propuso la idea de crear una Bienal». Una idea desproporcionada que, seguramente, él intuía que cabía en un espíritu desbordado como el mío a mis dieciocho años. Dada la coincidencia de que Leonel era cuñado de Rodrigo Uribe Echavarría, entonces presidente de Coltejer, convenció a éste para que patrocinara la inusitada aventura de una bienal internacional de arte en la ciudad. Pese a encontrarse en una época tan refractaria al arte, a la cultura y a toda expresión de libertad, a las que miraban y vigilaban como enemigos, Uribe aceptó. Con seguridad, sin esa coincidencia y la obstinación de Leonel no habría sido posible la realización de una bienal en una ciudad tan conservadora, apenas industrial y sin referentes fuertes de arte contemporáneo. Así se inauguró la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer. Una nota de El Espectador cuenta así: «El 4 de mayo, a las 6:30 p.m., se inaugurará la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer, en el pabellón de Física de la Universidad de Antioquia, nueva Ciudad Universitaria». El presidente de Coltejer, Dr. Rodrigo Uribe Echavarría, dirá las palabras de presentación. Invitados y amantes de la pintura y de las artes van a poder recrearse contemplando obras de 93 artistas iberoamericanos (37 colombianos y 56 extranjeros), 180 cuadros en total. Fue un éxito. Afiches de las Bienales Coltejer. Le siguió la bienal de 1970 y la de 1972, pero la fiesta duró poco. Medellín se quedó casi una década sin bienal. La ruptura se vio reflejada cuando en 1981 se realizó la última edición, aunque ya no bajo el formato temporal de una Bienal. Ese año, el evento pasó a ser opacado por el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), que se dio después de que la crisis económica de 1974 sometiera a la bienal de arte a un receso forzoso, ante las dificultades que enfrentaba Coltejer. Raúl Toro, un artista con más de seis décadas de carrera, asistió a todas las ediciones desde 1968 y recuerda que después de ese cambio «las bienales se perdieron absolutamente porque dijeron que no había dinero». Hubo, sin embargo, intentos de reactivación. En 1997 se organizó el Festival Internacional de Arte en Ciudad de Medellín, al que llegaron numerosos artistas internacionales, aunque no logró consolidarse como continuidad formal de las bienales originales. Aun así, la ciudad siguió recibiendo proyectos de gran escala que, para algunos, pueden leerse como extensiones de esa tradición. Alzate destaca tres eventos del Museo de Antioquia: MDE7, MDE11 y MDE15, que contaron con curadurías amplias y la participación de artistas de distintos países. «Perfectamente se comprenden como continuidad de esos grandes eventos», afirma. Además, señala que en 2013 Medellín fue sede del Salón Internacional de Artistas, lo que reforzó el papel de la ciudad como plataforma para la circulación de arte contemporáneo en el país. Aunque el nombre «bienal» estuvo ausente durante más de cuatro décadas, la escena local no dejó de moverse. Distintos actores institucionales y culturales sostuvieron una dinámica intermitente pero significativa, que mantuvo viva la idea de que Medellín podía volver a albergar un

La Bienal salió de Medellín ¿para democratizar el arte

https://youtu.be/nk761tBIpXE?si=vTd6l_SuVFlsDyht Después de más de 40 años sin eventos de este tipo en la ciudad, el 2 de octubre se inauguró la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín, con exposiciones en 16 municipios del departamento y obras de más de 160 artistas. Esta bienal busca continuar el legado del gestor cultural Leonel Estrada, quien en los años 60 y 70, con el apoyo de Coltejer, dirigió cuatro bienales. En el episodio #68 de Hablalo y antes del último fin de semana en el que la Bienal estará abierta al público, conversamos con Juan David Pineda, historiador y estudiante de la maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, y cofundador del pódcast sobre historia, arte y cultura El Historiadero. Entrevista: Sara Hoyos y Pablo Giraldo. Producción: Carmelo, Juana Zuleta, Pablo Giraldo y Santiago Bernal.

Huellas en el concreto: el zorro perro y su lucha por habitar el valle que ya no reconoce

41 es la cantidad de zorros perro que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) entre enero del 2024 y agosto del 2025. 15 de ellos víctimas de atropellamiento y 8 casos por moquillo. Los zorros perros son una especie de cánido que habita el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que cada vez más sufre las consecuencias de la ciudad: enfermedades, accidentes y ataques. Entre enero de 2024 a agosto de 2025, el CAV ha recibido 380 animales por causa de atropellamiento. Foto: Jannín Cortés Martínez. Muchos lo confunden con un perro; más bien diría que parece un perro ”agatado”. En cuestión de tamaño, es muy grande para ser gato, pero tiene ojos felinos. Tiene un hocico como el de los perros, ligeramente puntiagudo. Su pelaje es grisáceo, como manchado, y entre sus diferentes capas de pelo parece que se asoma un color negro. En la capa más superficial de su melena es de color gris, y desde su cuello hasta su cola lo recorre una línea oscura. En fin, su pelaje no es homogéneo: tiene partes rojizas, unas más claras y otras más oscuras. Si lo viera pasar, así de reojo, rápidamente, diría que es un perro mestizo, más bien mediano, muy delgado y con pelaje corto. Un perro que no es un perro. El Cerdocyon thous, el zorro cangrejero o zorro perro, habita nuestras tierras: el centro de Panamá, Colombia (exceptuando el sur), Venezuela y Brasil. Puede vivir en todos los pisos térmicos y casi en cualquier hábitat, incluyendo los del Valle de Aburrá. El zorro cumple un rol ecológico fundamental: actúa como dispersor de semillas, contribuyendo a la reforestación natural, y regula poblaciones de pequeños mamíferos como roedores, previniendo así desequilibrios en la cadena alimenticia y brotes de plagas. Sin embargo, habitar la ciudad viene con sus propios riesgos: caminos de cemento que cortan el verde del monte al que están acostumbrados; los roedores, su principal alimento, que vienen con un invitado inesperado, los rodenticidas; y sus nuevos vecinos, los animales domésticos, que parecen no querer compartir más que enfermedades para las que sus cuerpos no están preparados. Atrapados entre ruedas El pequeño zorro es arisco y astuto. Sabe que en la urbe puede obtener alimento fácilmente y decide adentrarse cada vez más en ella, aunque nunca han vivido alejados de la ciudad, dentro han visto una oportunidad. Tiene la capacidad de moverse por diferentes lugares y se adapta a sus condiciones. Hace más de una década que vive entre los habitantes del área metropolitana. Juan Manuel Obando, ingeniero forestal que ha estudiado y rastreado el tema de animales y carreteras en el Valle de Aburrá, afirma que los primeros registros son de 2010, pero desde 2018, y con la pandemia en 2020, tuvieron un auge en la fauna local, pues aprovecharon la disminución de actividad humana y se acercaron al centro. Viven entre las laderas y los cerros tutelares; normalmente tienen sus madrigueras en zonas con más vegetación, en donde pueden tener un área segura y sin tanto movimiento humano, pero en las noches se mueven en busca de alimento. Su capacidad de desplazamiento es notable: un estudio de telemetría del Área Metropolitana con estos animales registró a un animal que recorrió 10 kilómetros en apenas unos días. A partir de las 6 de la tarde salen de sus madrigueras, a unos pocos pasos están las grandes avenidas que caracterizan el desarrollo de una gran ciudad, y al intentar atravesarlas se encuentran con su primer gran riesgo: ser atropellados. Como el caso de una hembra que fue atropellada el 27 de agosto de 2025 mientras intentaba cruzar una vía en Barbosa y que tuvo que ser sometida a una cirugía ortopédica después del impacto con el vehículo prófugo. Al ingreso se encontraba adormilada con temblores generalizados y sin sonidos anormales. El animal estaba postrado: fue lo que quedó registrado en la historia clínica: zorra de Barbosa. Foto: Área Metropolitana Valle de Aburrá. Lejos de ser un incidente aislado, esta zorra representa lo que le sucede a muchos de estos ejemplares que viven en el Valle. En lo que va del 2025, el CAV ha recibido 22 zorros cangrejeros, de los cuales 7 sufrieron atropellamientos, y solo dos sobrevivieron. Los 15 restantes fallecieron por causas desconocidas que describen como “hallazgos en vía pública de los cuales no se tiene certeza exacta”. En el 2019 veterinarios e ingenieros de la Unal realizaron el primer registro de un zorro que murió al intentar cruzar la vía que separa el campus de la Universidad Nacional y el Cerro El Volador. Foto: Christian Arango. Los dos zorros que permanecen en el recinto del CAV albergan una frágil esperanza. Dentro de él, se recuperan de sus heridas y esperan por su objetivo: volver a la libertad. Uno de ellos es la hembra que llegó de Barbosa con el cuerpo marcado por el asfalto: su historia comenzó con la llamada de auxilio de los bomberos, que activó el protocolo de rescate del Centro. Tras su traslado, la radiografía reveló una fractura en el húmero derecho y una inflamación en el ojo, lesiones directas causadas por la velocidad del vehículo que la atropelló. La zorra llegó pesando 4,9 kg, sin moverse, “postrada” en la camilla en donde la examinaron. Después del diagnóstico, el 2 de septiembre a las 9 a.m, en el CAV le realizaron una cirugía ortopédica en la que le implantaron una placa y tornillos para fijar el hueso. La zorra despertó y, todavía adormilada por la anestesia, solo vio un grupo de personas vestidas de color verde y azul, muchas luces y su pata llena de una tela roja que la cubría por completo, una venda que la acompañará un mes y evitará que se lastime la cirugía recién hecha. Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, afirma que la zorra se encuentra en “estado estable y su recuperación tomará un promedio de cinco meses”. Y durante este tiempo,

Las inconsistencias entre el Metro de la 80 y la política pública de protección a moradores

Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos**. Demolición en el barrio El Volador para abrirles espacio a las obras del metro de la 80. Foto: Melany Peláez. Desde julio de 2024 hay cierres viales en la calle 73 a la altura de los barrios El Progreso, El Volador y Córdoba, de las comunas 5 y 7 de Medellín. Los contratistas con uniforme gris, la maquinaria que rompe las calles y tumba los muros, las polisombras verdes y los letreros —‘pare’, ‘siga’, ‘prohibido el ingreso’, ‘inicio de obra’ y ‘peligro’— dan cuenta de las primeras actividades de obra para la construcción del futuro Metro ligero de la 80. “Cuando esa máquina suena, eso es como si fuera la guerrilla que entrara a desplazarnos: ta-ta-ta-ta-ta… ¡pum! Cae el cemento, caen piedras, caen techos”. Aunque la época y el lugar son muy distintos, Rubiela Quesada dice que no ve la diferencia entre los grupos armados que desplazaban a la gente en el campo y “los que ahora aplican la norma, la ley y los decretos” para despojarla a ella de sus propiedades en la ciudad. Rubiela vive en la zona hace más de 35 años. Compró una casa grande y esquinera de El Progreso, junto con un local, para reemplazar la pensión a la que nunca pudo cotizar porque sus trabajos siempre fueron informales; planeaba dejarles a sus hijos algo sobre lo cual construir y producir cuando ella faltara o no pudiera trabajar. Ahora la casa va a desaparecer por un precio “irrisorio” y el local, que fue panadería y restaurante, está cerrado hasta que las obras lo reduzcan a escombros. ¿Cuánto vale el progreso? En septiembre de 2021, cuando Rubiela apenas se estaba recuperando de las pérdidas económicas que le dejó sostener un negocio propio en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, apareció otro término nuevo y alarmante. “¿Ustedes en plena pandemia nos vienen a tratar con palabras de expropiación? En este momento nos están cogiendo con una mano adelante y otra atrás”, les reclamó ella a los y las funcionarias de la EDU que reunían a los vecinos del sector. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es una entidad pública descentralizada, adscrita a la alcaldía de Medellín, mediante la cual se ejecutan programas de gestión urbana en el distrito. En este caso, es la responsable de adquirir los predios necesarios para el proyecto Rinconcito Ecuatoriano, uno de los tres intercambios viales estratégicos para construir el sistema de transporte masivo que recorrerá 13.25 kilómetros del occidente de la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala del metro. Esta obra complementaria, que fue anunciada mediante el Decreto Municipal 328 de 2021 y está proyectada para ser entregada en agosto de 2027, había avanzado un 58% en la gestión sociopredial hasta mayo de 2025, es decir, 73 de los 120 predios que se requieren en la zona fueron entregados “voluntariamente”, según la EDU. Rubiela no hace parte de esa cifra: “Nosotros estamos pidiendo precios justos; no nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que el progreso acabe con nuestra familia”. A Rubiela le ofrecieron $113 millones por su casa de 90 metros cuadrados ubicada en estrato cuatro, o sea, poco más de un millón de pesos por metro cuadrado. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que es la entidad contratada por la EDU para realizar los avalúos corporativos (la base del pago por los predios), fue la misma que, en 2018, estimó que el valor comercial (precio real de mercado) del metro cuadrado en los barrios de estrato cuatro sobrepasaba los $ 4 millones. La principal queja de los y las moradoras es que los avalúos de la Lonja están congelados en el 2016, año en el que se anunció el proyecto del Metro de la 80 mediante el Decreto Municipal 1189. Si bien el anuncio es un instrumento para evitar la especulación sobre el suelo, por el aumento del precio de vivienda en el Valle de Aburrá en los últimos años, es imposible que al vender sus casas al valor comercial del 2016, o de 2021 como es el caso de los afectados por el Rinconcito Ecuatoriano, encuentren una igual o mejor en el mercado inmobiliario actual. Rubiela no fue la única que exigió que se le hiciera un nuevo avalúo y que recibió un no como respuesta. Algunos acudieron a otras entidades y encontraron diferencias superiores al 40 % entre el avalúo comercial y el corporativo. Lograron demostrar que los precios son injustos y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les dio la razón. En agosto del 2024 el mandatario anunció que entregaría compensaciones económicas a las familias por encima del valor de compra de la EDU para que reciban el 100 % de los avalúos comerciales, pero sin tener en cuenta la depreciación que han sufrido sus casas durante los ocho años que el proyecto tardó en comenzar. La casa de Ruby en el barrio El Progreso, en zona de influencia del metro de la 80. Foto: Carmen Garnica. Los comerciantes en el olvido La promesa de Gutiérrez aumentó la preocupación de Rubiela. El Decreto 0818 de 2021, la Política Pública de Protección a Moradores que estas personas exigen que se aplique, en realidad tiene un nombre más completo y su sigla es “PPPMAEP”. Esas últimas letras corresponden a las Actividades Económicas y Productivas y, sin embargo, la Alcaldía, la EDU y el Metro no se han pronunciado sobre las necesidades particulares de este gremio. “Nosotros a través de nuestros negocios valorizamos un sector en expansión y es injusto que el progreso de la ciudad acabe con quienes lo impulsamos. Muy triste. Hoy como comerciantes no nos ofrecen compensaciones; les ofrecen por

Del papel a la escena: conversación con Simon Mesa Soto

Collage de Ana Luisa Villegas Suárez. Simon Mesa Soto le ha entregado a Colombia y al mundo, retratos de la sociedad antioqueña, de verdades que transitan la cotidianidad paisa, en voces que se convirtieron en cine. Hoy, cuando estrena Un poeta y su obra sigue recorriendo festivales internacionales, realizarle una entrevista resultó inevitable; no sólo porque sus películas le han proyectado al mundo una Antioquia íntima y contradictoria, sino porque ha logrado abrir un espacio donde lo personal y lo social se funden en imágenes que invitan a la reflexión colectiva. Perteneciente a una de las primeras generaciones del pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y magíster en Dirección de Cine en la Escuela de Cine de Londres, Simon Mesa Soto, comienza a entretejer un mapa de identidades dentro de un hilo narrativo que se transforma en sonido e imagen. Una de las primeras percepciones que marcarían su forma de contar a través del cine, apareció en el Estadio Atanasio Girardot: cuando su hermano partía en un camión del ejército mientras su madre lo despedía. Él, todavía niño, junto con su madre observaban la partida de su hermano. Años después, ese recuerdo se transformó en Amparo, su primer largometraje, una película que retrata la experiencia de una madre al enfrentarse con la entrada de su hijo a ese contexto tan austero; una realidad de muchas familias en Colombia. “Uno de los recuerdos que más me marcó fue de cuando estaba muy pequeño y acompañaba a mi mamá al estadio. Mi hermano iba a presentarse al Servicio Militar, y recuerdo verlo salir en un camión rumbo al pueblo donde prestaría servicio. La imagen de mi mamá despidiéndolo, moviéndole la mano mientras él se iba, se me quedó grabada. Creo que de esa escena partió la historia, o al menos es el recuerdo más fuerte que conservo” La realidad, que se impone como protagonista de sus películas, transpone sus propios sentires en el papel y va trazando aquello que, en determinado momento, el espectador llegará a ver. Esa realidad se convierte también en inicio, nudo y desenlace de experiencias personales que se sumergen en el sentir común de una sociedad. Por eso, lo esencial es atender a la voz, que en escena, cuenta la historia: una voz que, detrás, sostiene el guión y la claqueta del director de cine. Esta relación entre la experiencia propia y el cine no es abstracta, está atravesada por las búsquedas y dilemas del director: “Mis películas terminan siendo el reflejo de mi propio proceso como ser humano. Uno no puede desligarse de eso. En especial, Un poeta, es una forma de expresar mis preocupaciones y dilemas frente al entorno en el que vivo, frente al arte y a la creación artística, y frente a todos esos conflictos que, en últimas, son también los míos” Esta simbiosis entre lo íntimo y lo social, que atraviesa toda su obra, inicia un viaje en el que aparecen caminos, personas y voces diversas que terminan dictando la trama. Ese recorrido se articula como un tejido de realidades e interpretaciones, que configuran la experiencia de lo habitado. Por ejemplo, ¿cómo hablar de un tema tan complejo como la explotación sexual a través de imágenes y secuencias que, al mismo tiempo, inviten a la reflexión de toda una sociedad? Tal vez la respuesta esté en observar de cerca el contexto y, luego, atender a la forma que toma la historia en el papel, hasta convertirse en un cortometraje: Leidi o Madre. Sobre este proceso, Simon recuerda: “Tras hacer Leidi, una fundación en Suecia que luchaba contra la explotación sexual infantil me contactó porque quería realizar un proyecto: cinco cortometrajes en distintas partes del mundo que, juntos, formaran una sola película sobre el tema. Me invitaron a participar y me financiaron un corto. Me interesaba mucho ser parte de eso, así que acepté. En ese momento, en 2015, me acerqué a la Secretaría de Inclusión Social en Medellín. Allí pude comprender mejor la problemática a través de los programas que existían y, además, visitar algunos de ellos. Eso me permitió ver la realidad de cerca y entender al sujeto, al personaje que habita esa historia” Foto de Simón Mesa Soto en collage de Ana Luisa Villegas Suárez En la película Un poeta, esta tensión alcanza un punto de quiebre, pareciera que el personaje funciona como un alter ego del director, como si fuese un espejo donde se cruzan la crítica, la ironía y la autoconciencia del artista. En palabras de Simon: “En él están también mi visión del fracaso y mi idealización del arte y del reconocimiento. Me veo en él, yo soy él. Y al mismo tiempo me río de él como me río de mí mismo, de mis dilemas y del arte. Al final, mis películas son parte de mí, se vuelven parte de mi vida y de mi proceso” Al mismo tiempo que el personaje funciona como espejo del artista, también se convierte en espejo de quien lo observa, de quien es consciente de su existencia. Contar las experiencias inscritas en la sociedad es, entonces, dar voz a situaciones que buscan visibilizarse. En ese sentido, lo que se transmite en la pantalla es una hermenéutica de la sociedad, una lectura colectiva que permite entender que cada corto o largometraje está hecho, en últimas, por la sociedad misma. Desde su experiencia, Simon, lo expresa de la siguiente manera: “Las películas siempre tienen múltiples interpretaciones, y eso es muy bello. Cuando uno las hace, no parte únicamente de una visión propia, ya sea como guionista o como director. Después, mucha gente entra a la película y empieza a sumar sus puntos de vista. En realidad, una película son las decisiones de muchas personas, y más tarde está también la interpretación que hace el público: cada espectador la recibe de una manera particular. Eso es lo fascinante, porque al final se convierte en un juego de interpretaciones” El verdadero punto