El consumo de sustancias, en el centro de los debates de convivencia en la UdeA para 2026

El consumo de algunas sustancias psicoactivas en espacios compartidos dentro del campus es motivo de inconformidad en estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, la Dirección de Bienestar Universitario propone crear zonas específicas y establecer límites frente a los espacios donde se consume**. Los pasillos y mesas son los lugares donde más se perciben los efectos del humo y los olores. Foto: Ronaldo Kury. El consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia sigue siendo uno de los temas clave cuando se habla de convivencia. Aunque se han implementado proyectos institucionales para tratar la situación y fomentar el respeto en las mesas, pasillos y otras áreas compartidas, muchos integrantes de la comunidad universitaria se sienten afectados por los efectos del humo y de los olores en los espacios comunes. Una de las zonas con más dificultades de convivencia relacionadas con el consumo es la «Ele» que conforman los bloques 9, 12, 13 y 14. Una de las unidades académicas ubicadas allí es la Facultad de Comunicaciones y Filología (FCF), donde estudiantes, profesores y trabajadores han reportado afectaciones en sus actividades diarias de forma recurrente. Natalia Restrepo Saldarriaga, profesora de la FCF, dice que esta problemática ha impactado directamente su trabajo: «Mi oficina se llena de olor, a veces incluso de humo, y eso me da migraña, inapetencia, no me permite concentrarme. Entonces no puedo trabajar, tener reuniones, atender estudiantes ni almorzar en la oficina». Restrepo, quien lleva dos años en la universidad, aseguró que la situación ha empeorado con el tiempo, «cuando llegué ya se sentía, pero no en este nivel. Ha ido aumentando de manera paulatina, pero muy veloz, y cada vez está peor». La docente reportó el problema al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, pero no ha recibido una solución. «Nos visitaron una vez y tomaron fotos. Dijeron que me harían exámenes médicos para saber si el humo había hecho alguna afectación en mi cuerpo, pero no me volvieron a contactar», concluyó. Isabella Navarrete, estudiante de Periodismo de la Universidad, sufre de rinitis, una condición respiratoria que se agrava con la exposición al humo y a algunos olores. Esto le dificulta permanecer en algunos espacios de la universidad donde se realizan consumos de marihuana, cigarrillo y otras sustancias. «Siempre me debo ir», comenta, y explica que estas situaciones interrumpen sus momentos de estudio y concentración en los pasillos y otros lugares de la universidad. Pasillo del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, un lugar afectado por la problemática. Foto: Ronaldo Kury. Respecto a esta situación, la decana de la FCF, Olga Vallejo Murcia, manifestó que el consumo en los alrededores del bloque 12, donde queda la Facultad, «está causando muchísima interferencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión» de esta unidad académica. Según explicó, el humo proveniente del consumo de marihuana en los alrededores del bloque ha obligado a suspender sesiones de atención psicológica en la oficina de Bienestar de la Facultad, ubicada en el segundo piso y en la parte trasera del bloque, debido a que «nadie quiere tener una terapia en medio de una humareda». La decana agregó que varios profesores han optado por ausentarse de sus oficinas debido al humo de marihuana. «Es imposible estar cuatro o cinco horas de trabajo en esas condiciones», aseguró Vallejo. Además señaló que esta situación le ha generado una «gran impotencia» como administradora de la Facultad, ya que a pesar de los intentos de diálogo y sensibilización, «parece que no hay una solución». María Fernanda Barreto, coordinadora de proyectos de la Dirección de Bienestar, señala que la estrategia institucional ante esta problemática no es punitiva y que, al contrario, busca promover una línea pedagógica: «La dirección de Bienestar lo que busca es que, a través del diálogo y la conversación, podamos llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en lo que se refiere a este tema», explicó Barreto. La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con dos proyectos para abordar estos asuntos, ambos del Plan de Acción Institucional de la Universidad (PAI): «Conciencia Colectiva», que se encarga de la convivencia y «Somos Comunidad», que se enfoca en el uso adecuado de los espacios. Uno de los enfoques de ambos programas es sensibilizar frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus. Como parte de los esfuerzos por disminuir el consumo en los espacios comunes, el pasado viernes 24 de octubre, la Dirección de Bienestar Universitario organizó una asamblea de venteros universitarios, en la que se acordó, entre otros puntos, limitar el consumo de sustancias en los lugares donde se ubican los puestos de venta. Sin embargo, el consumo también es habitual en otros sitios del campus donde no hay presencia de venteros. Extracto de los acuerdos alcanzados en la asamblea de venteros llevada a cabo el 24 de octubre del 2025. Barreto explicó que el cierre de la pista de atletismo por remodelación causó una dispersión de los consumidores por la universidad, pues al lado de está queda la zona conocida como «El Aeropuerto», sitio que históricamente ha concentrado el consumo. A pesar de que la pista fue reabierta en julio de este año, el consumo permanece en otras zonas de la Universidad. Según la decana Olga Vallejo, esto ocurre por «comodidad» de los consumidores, que prefieren seguir en otros lugares antes que desplazarse a la pista. Ante esto, Bienestar sigue buscando alternativas para manejar la situación. También explicó que, como uno de los objetivos del proyecto «Somos Comunidad», se realizará un Plan de Redistribución de los Espacios Comunes (PREC) con el cual «se está tratando de revisar cómo podemos llegar no solamente a unos acuerdos mínimos, sino también a establecer lugares para que estas prácticas puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de afectar la misionalidad universitaria«. La pista atlética solía ser el punto de concentración del consumo, pero ahora se ha dispersado por todo el campus | FOTO: UdeA web. Estas zonas se establecerían con el objetivo de que Bienestar Universitario pueda realizar intervenciones con el Programa Educativo

El rebusque del cine en Medellín

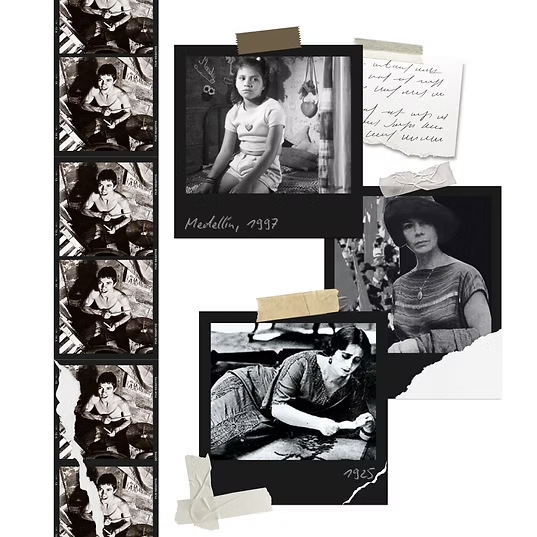

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados

Altavista bajo el agua: entre el lodo y la esperanza

La noche cayó como un manto oscuro sobre el corregimiento Altavista. A las 9:00 de la noche, la tormenta se desató con furia. La lluvia no paraba de caer y el ruido de las quebradas desbordadas retumbaba como un eco. Para Deyanira Murillo, líder comunitaria de la zona, no era la primera vez que enfrentaba la fuerza incontrolable de la naturaleza. Destrucción causada por la creciente en Altavista. Foto: Mario Yesid Banguera Hurtado. “¡Corran! ¡El agua se viene!”, gritó Deyanira mientras observaba el panorama de horror desde su ventana. En el mismo instante, el lodo comenzó a caer por las laderas de la montaña. Cubrió las casas, las calles, todo. Las familias corrían, no sabían a dónde, pero sabían que quedarse era una sentencia de muerte. A esa hora no quedaba tiempo para salvar nada más que a los suyos. El reloj marcaba las nueve de la noche cuando la quebrada Altavista, junto con otras cercanas como Potrerito y La Guayabala, rompieron su cauce y se tragaron todo a su paso. Casas, árboles y vehículos quedaron atrapados bajo el agua y el barro. El ruido de las aguas arrastrando todo era tan fuerte que parecía que el mismo suelo se desmoronaba bajo sus pies. En los primeros minutos de pánico, Deyanira intentó socorrer a los vecinos que aún no lograban escapar. El camino hacia su propia casa quedó completamente bloqueado. El barro ya cubría las vías de acceso y la oscuridad hizo el trabajo aún más difícil. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, relató Deyanira. La tragedia cobró dos víctimas fatales esa noche: Yuliet (37 años) y José (13), madre e hijo. Otros miembros de la familia fueron evacuados de urgencia, pero las pérdidas materiales fueron devastadoras. La Alcaldía respondió rápidamente a la emergencia. “Esta es una de las tragedias más graves que hemos enfrentado. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a quienes han perdido todo. El apoyo de la comunidad y las autoridades debe ser inmediato”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa posterior a los hechos. Deyanira, a pesar del caos, no dejó de pensar en su comunidad. Después de asegurarse de que su familia estuviera a salvo, se unió a un grupo de voluntarios que comenzaron a recorrer las zonas más afectadas. “Había personas con heridas, otras no sabían qué hacer, sus casas estaban completamente destruidas. No había tiempo para pensar en nada más que en ayudar. En ese momento, solo éramos la comunidad”, afirmó con la voz entrecortada. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, Deyanira, afectada por las inundaciones en Altavista Durante los días siguientes el municipio entregó kits de aseo, cobijas, mercados y colchones a las familias damnificadas; habilitó albergues temporales y prestó atención médica básica y psicológica. Además, el gobierno municipal destinó 32.000 millones de pesos para la limpieza de los cauces de las quebradas y la construcción de estructuras de contención y anunció planes de reubicación para las familias que lo perdieron todo. “Vinieron con kits de aseo, con ropa, con mercados. Nos ofrecieron albergues. Pero lo que necesitamos no son solo ayudas temporales. Necesitamos que nos escuchen, que trabajen en la prevención de estos desastres. El alcalde nos prometió más ayuda, pero necesitamos saber que vamos a tener un lugar seguro para vivir, y no solo por unos días”, explicó Deyanira. La solidaridad también llegó desde la ciudadanía. Voluntarios de distintas fundaciones y organizaciones sociales se hicieron presentes en Altavista para apoyar en la limpieza y distribución de las ayudas. Sin embargo, Deyanira no pudo evitar sentir que, como en otras ocasiones, todo quedaría en el olvido una vez pasara la emergencia. “Cada vez que pasa algo así, vienen a ayudarnos unos días, pero luego todo vuelve a ser igual. Nos prometen obras, nos prometen seguridad, pero seguimos en el mismo riesgo. La ayuda solo llega cuando todo se ha destruido, y después, el abandono”, comentó con pesar. Aunque el municipio de Medellín ha implementado algunas acciones para mitigar los riesgos en zonas vulnerables como Altavista, los habitantes insisten en que falta una verdadera planificación urbana que prevenga estas tragedias de raíz y que la gestión del riesgo no puede depender únicamente de la reacción ante la emergencia. A medida que los días pasaban, las aguas comenzaron a bajar, pero el lodo y los escombros dejaron una huella difícil de borrar. “Hoy, aún veo las casas destruidas y siento el miedo de que mañana vuelva a pasar lo mismo. Queremos estar tranquilos, queremos que nuestras familias estén seguras”, dijo Deyanira mientras caminaba por el barrio. En sus ojos brillaba la esperanza de que la ayuda no sea solo momentánea, sino que marque el inicio de un cambio real. Hoy, Altavista sigue luchando por levantarse. Las ayudas del municipio continúan y las promesas de nuevas obras de mitigación suenan en el aire. Sin embargo, habitantes como Deyanira saben que la reconstrucción de sus hogares es solo el primer paso. La verdadera recuperación pasará por una planificación integral y sostenible que proteja a las comunidades más vulnerables.

Medellín enfrenta las consecuencias de una temporada de lluvias que no termina

Hasta el momento, la temporada de lluvias en el Valle de Aburrá ha dejado diez personas fallecidas y miles de familias afectadas. En tres municipios se declaró calamidad pública buscando mitigar los efectos de la ola invernal. Acompañamiento de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD en Altavista. Foto: Alcaldía de Medellín. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las crisis por las fuertes lluvias llevaron a que en los municipios más afectados, Sabaneta, Itagüí y Medellín, declararan calamidad pública para la atención de las emergencias causadas por el mes más lluvioso registrado en los últimos 14 años. De momento, los efectos de esta ola invernal incluyen inundaciones, colapso del sistema de transporte público, deslizamientos, desbordamientos de quebradas y el fallecimiento de diez personas. El último informe de la Alcaldía de Medellín confirmó que el registro parcial de personas afectadas es de 1.886, integrantes de 592 familias. Además, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) ordenó la evacuación definitiva de 237 viviendas y otras 172 de manera temporal, principalmente en los corregimientos más afectados: San Antonio de Prado y Altavista. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la declaración de calamidad pública permite tener más capacidad logística y presupuestal para la atención de la emergencia, que hasta el momento deja cuatro fallecidos en Medellín, dos de ellos en Altavista: Yulieth Arboleda López, de 37 años, y su hijo José Miguel Muñoz Arboleda, de 13 años, quienes fueron arrastrados por la corriente de la quebrada La Guayabala el martes 29 de abril. Además, el alcalde informó que entre el 4 y 5 de mayo fueron recuperados los cuerpos sin vida de dos personas habitantes de calle que estaban desaparecidos luego de las inundaciones del miércoles 30 de abril: Jhon Jairo Tamayo y Carlos Enrique Sánchez. Otras comunas se vieron afectadas por las lluvias el martes 6 de mayo: Popular, Manrique, Villa Hermosa, San Javier, El Poblado y San Cristóbal; todas con reportes de movimientos en masa y deslizamientos. En el barrio El Pesebre, en San Javier, dos personas resultaron con lesiones leves tras la caída de una roca sobre su casa, y en la Loma de los Balsos, en El Poblado, un derrumbe bloqueó la vía desde el restaurante Marmoleo hasta la avenida Las Palmas. Según José Luis Patiño, ingeniero hidráulico con énfasis en recursos hídricos, la crisis que atraviesa el Área Metropolitana es causada por varios factores: “primero, porque los sistemas de alcantarillado y canales de desagüe fueron diseñados para lluvias con ciertos periodos de retorno que son superados por las ocurrencias de eventos de lluvia extremos. El segundo es la urbanización: el crecimiento urbano ha impermeabilizado los suelos, lo cual intensifica la escorrentía superficial provocando inundaciones”. Además, para Patiño, la acumulación de basuras en las quebradas y desagües impide el flujo libre de las aguas y provoca su represamiento y desbordamiento. Por último, los picos de lluvia aumentan la presión en los suelos y provocan deslizamientos en los asentamientos en laderas inestables y zonas de alto riesgo. Acompañamiento de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD en Altavista. Foto: Alcaldía de Medellín. La gestión del riesgo y el desastre Desde el miércoles 29 de abril, la Alcaldía, a través del DAGRD, está en el sector La mano de Dios, en Altavista, extrayendo desechos de las quebradas. El alcalde Gutiérrez declaró que “las quebradas no son botaderos de basura, no puede ser que sigamos encontrando colchones, bicicletas y electrodomésticos. Eso hace que la situación se agrave”. En marzo de este año, el Ideam presentó un modelo probabilístico en el que ya se había estimado que las precipitaciones estarían por encima de lo normal entre abril y mayo en gran parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, y de acuerdo con las predicciones, el incremento en los niveles de lluvia en mayo podría estar un 20% por encima del promedio. Por su parte, el Siata informó que abril de 2025 fue el mes más lluvioso en 14 años: llovió 28 de 30 días y en una sola jornada, el 28 de abril, llovió más que en todo febrero. Estos informes activan las alertas porque, según el ingeniero Patiño, “Medellín no está preparada para eventos de precipitación extrema. Se debe hacer un manejo integral de todo el territorio y preparar a la ciudad ante estos eventos de lluvia, ya que con los efectos del cambio climático cada vez se intensifican más”. En abril también se activaron 61 veces las alarmas en los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios SATC, que es la misma cantidad de activaciones realizadas durante todo el 2024. Además, el Siata señala que de las 47 quebradas del Valle de Aburrá que se encuentran monitoreadas, 36 alcanzaron el nivel rojo de riesgo, es decir, la mayor inundación. “Medellín no está preparada para eventos de precipitación extrema. Se debe hacer un manejo integral de todo el territorio y preparar a la ciudad ante estos eventos de lluvia, ya que con los efectos del cambio climático cada vez se intensifican más”. José Luis Patiño, ingeniero hidráulico con énfasis en recursos hídricos Según Esteban Jaramillo, subsecretario de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, la entidad se apoya en la declaratoria de calamidad pública y el plan de acción que la ley exige una vez se toma esta medida. Para esto, la Secretaría cuenta con dos ejes de trabajo: el primero, busca reducir los riesgos asociados a quebradas, avenidas torrenciales y desbordamientos, además dispone de un grupo de obreros que atienden las emergencias en los cuerpos hídricos de la ciudad; el segundo, es respecto al componente forestal, es decir, desplome de árboles, taponamiento de quebradas por material vegetal, cuadrillas de tala, poda y reforestación con miras a brindar solución a las problemáticas. La crisis por las lluvias también dejó efectos en Itagüí en la madrugada del lunes 5 de mayo. La Alcaldía confirmó en redes sociales el fallecimiento de una persona y el traslado de un herido a un centro asistencial. A esto se suman los

Los migrantes viajan con la soledad en las maletas

Denuncias por VBG aumentan un 40% después de la crisis de 2022

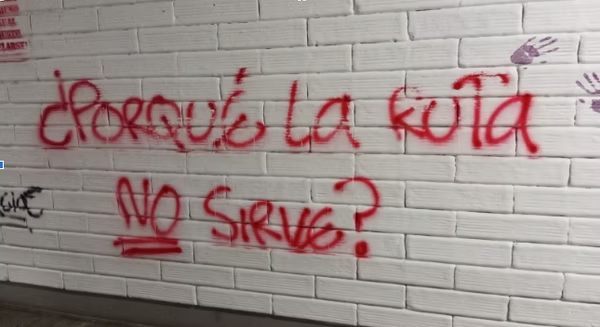

En 2023, las denuncias de violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia aumentaron en 59 casos en comparación con el año anterior. Con esto se podría entender que, si en 2022 en una clase de 15 personas, un estudiante denunció por violencia de género,en la misma clase al año siguiente serían entre 2 y 3 estudiantes quienes harían la denuncia. Este incremento se produjo un año después del paro estudiantil que tuvo lugar en 2022, cuando estalló una crisis de casos denunciados en forma de escrache, principalmente en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Políticas. Tras esto, se demandaron mejoras en la Ruta Violeta, el mecanismo destinado para atender estos casos. Y aunque se logró llegar a acuerdos con la administración universitaria, un año después las denuncias de casos aumentaron significativamente. El aumento de denuncias no solo se registra dentro de las instalaciones de las distintas sedes de la universidad, sino que también ha crecido notablemente en situaciones que ocurren fuera de la institución e involucran a personas de la comunidad universitaria. Las denuncias se clasifican dependiendo de si los hechos ocurrieron dentro o fuera de la universidad, y si sucedieron durante actividades académicas, como clases o salidas de campo. Las denuncias dentro de la universidad aumentaron un 128,57%, mientras que las ocurridas fuera crecieron un 6,12%. Esto indica que el problema no se limita al campus, sino que se extiende a otros espacios donde interactúan estudiantes, docentes y personal administrativo. Crisis de 2022: los escraches que pararon la universidad La Universidad de Antioquia comenzó en 2018 un proceso para crear una política de prevención y atención a las violencias basadas en género, en conjunto con colectivas y la comunidad universitaria. Como resultado, se estableció la Ruta Violeta, un mecanismo que ofrece apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia de género, tanto dentro como fuera del campus. No obstante, en 2022, el funcionamiento de la Ruta Violeta fue fuertemente cuestionado tras una crisis desatada por una serie de denuncias a través del escrache, una denuncia pública directa contra los presuntos responsables. Esta situación llevó a la Asamblea General de Estudiantes, con el liderazgo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, a convocar un paro estudiantil exigiendo mejoras y mayor efectividad en la Ruta Violeta. Una de las principales razones detrás de la crisis fue la histórica falta de atención a los casos de violencia basada en género, según Sofía Velásquez, integrante del comité de género de la UdeA. Velásquez también afirma que el pliego de exigencias priorizaba la visibilización de la problemática más que acciones directas para su mejora. Esto llevó a que, el 6 de septiembre de 2022, el rector John Jairo Arboleda firmara un compromiso para cumplir con el pliego. A pesar de las expectativas de mejora tras la firma del compromiso, Sofía Velásquez señala que, dos años después, y en medio de una nueva crisis, solo se han cumplido parcialmente 2 de los 10 puntos del pliego de peticiones. Los avances logrados corresponden al punto cuatro, que propone asesoría para mejorar los mecanismos de prevención y manejo de casos de violencia de género, y al punto ocho, que sugiere la separación preventiva de docentes denunciados. Sin embargo, los otros ocho puntos siguen sin ser atendidos, lo que podría haber contribuido a la crisis actual. «Desnaturalizar la violencia es naturalizar la prevención; naturalizar la prevención es tener espacios cómodos» -Sofía Velásquez, Comité de Género UdeA. El 90% de las denuncias de violencia de género en la Universidad de Antioquia son de mujeres En la Universidad de Antioquia, por cada hombre que denuncia violencia de género, hay aproximadamente ocho mujeres que también lo hacen. En total, 315 mujeres y 33 hombres han presentado denuncias, lo que significa que las mujeres representan el 90% de los casos, mientras que los hombres constituyen solo el 9,42%. Esta disparidad refleja una tendencia histórica, en la que las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables a la violencia de género. Además, los datos sobre los vínculos entre los agresores y las víctimas en la Ruta Violeta muestran una realidad preocupante. Fuera de la universidad, el 75,45% de las víctimas no sabe si su agresor tiene alguna relación con la institución. Dentro de la universidad, el 40,94% de los casos señala a otros estudiantes como agresores, mientras que el 34,65% denuncia a docentes. Aumento en los tipos de violencia En el comunicado de la Asamblea General de Estudiantes, se menciona la presencia de prácticas como el ‘buitreo’, que consiste en tomar y publicar fotos no consentidas de personas, principalmente mujeres, con el objetivo de fomentar el acoso cibernético. Por esta y otras razones, la asamblea exigió la identificación y clasificación de los diferentes tipos de violencia de género. Tras el acuerdo de cumplimiento del pliego de exigencias, la Ruta Violeta pasó a ser gestionada por la Colectiva Justicia Mujer, que asumió una nueva administración del mecanismo. Aunque la mayoría de tipos de violencia basada en género (VBG) mostraron un aumento, la violencia sexual fue la más reportada, representando el 59,71% de los casos. Esto significa que, de cada diez denuncias, al rededor seis eran por violencia sexual. En 2023, no solo crecieron los casos en general, sino que ciertos tipos de violencia aumentaron de manera notable. La violencia psicológica subió un 354,16%, la violencia sexual cibernética se disparó un 1200%, y la violencia institucional aumentó un 2000%. Además, en 2023 se registraron 22 casos de violencia económica, un tipo de violencia de género que no había sido considerado en 2022. En 2022, el número de casos coincidía con el tipo de violencia reportada. Sin embargo, en 2023 se registraron 205 denuncias de casos únicos, que se clasificaron en 315 tipos de violencia. Esto refleja un cambio en la forma de medir y analizar los tipos de violencia desde 2022, lo que complica la comprensión de las tendencias y dinámicas sociales necesarias para identificar oportunamente los distintos tipos de violencia. Al respecto, el equipo Violeta explica que, con la llegada de la nueva coordinadora,

Las barreras que persisten para abortar en Colombia a tres años de la despenalización

Este 21 de febrero se cumplieron tres años de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, impulsada por el movimiento feminista Causa Justa, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Durante su celebración, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer en compañía la colectiva Jacarandas presentaron dos informes sobre las asesorías que dieron a mujeres y personas gestantes que accedieron a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el país. Según la colectiva Jacarandas, durante el 2022 y el 2024, Antioquia fue el departamento con más municipios que consultaron la Línea en busca de información sobre derechos sexuales y reproductivos. Foto: Causa Justa. En el marco de la conmemoración por el tercer aniversario de la sentencia C-055, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer presentó el informe “Experiencias y barreras sobre el acceso a la IVE en Antioquia 2023 y 2024”, en donde presentaron las barreras médicas y jurídicas que enfrentaron las mujeres que accedieron a abortos en Antioquia y que han conocido con su acompañamiento psicojurídico. Según el informe, este bufete orientó el aborto de 46 mujeres, de las cuales el 54 % tuvo acompañamiento durante el procedimiento y “en varios de estos casos se presentaron violencias contra las personas que estaban accediendo a su derecho al aborto, (..) y en contra de defensoras y acompañantes”. De estos casos, el 48 % fue atendido en Medellín, el 32 % en municipios del Valle de Aburrá (Bello, Itagüí y Envigado), el 12 % en otros municipios del departamento y, pese a que la colectiva estaba centrada en Antioquia, el 8 % restante corresponden a casos por fuera del departamento. Por su parte, Jacarandas, una colectiva feminista que hace activismo digital sobre derechos sexuales y reproductivos, presentó en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá el informe “Nuestro cuerpo. Nuestra decisión. 11.267 asesorías sobre aborto en la Línea Jacarandas, 2022 – 2024”. A partir de las experiencias de las usuarias, el informe presenta un análisis del aborto en Colombia que profundiza en los cinco departamentos y/o ciudades con más casos atendidos: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Santander. A tres años de la sentencia, Jacarandas se ha consolidado como una de las principales fuentes de información para conocer en dónde se puede acceder a un aborto en Colombia. Según su informe, el aumento de consultas en temas relacionados con IVE ha crecido significativamente, pasando de 1.916 casos atendidos en 2022 a 11.267 al cierre del 2024. Esto obedece, dice la colectiva, a una mayor visibilidad de su Línea y a un “aumento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva.” Laura Gutierres Acuña, Natalia Acevedo Guerrero, Lisa Gomez Camaro y Juliet Gómez Osorio en el conversatio «Derecho al aborto, entre discursos de odio y fundamentación», realizado en Medellín luego de la presentación de los informes de Justicia Mujer y Jacarandas. Foto: Jacarandas. Penalización social: las barreras para abortar A pesar de que el aborto es legal y no requiere justificación hasta la semana 24 de gestación y, luego de esta está amparado por las tres causales de la sentencia C-355 de 2006, aún se reproducen discursos que vinculan este procedimiento médico a palabras como homicidio, genocidio o pecado. Un ejemplo de esto son las declaraciones del papa Francisco el 15 de septiembre de 2024, un día después del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, en las que aseguró que el aborto “es un homicidio, y el médico que lo practica es un sicario”. El problema recae, entre muchas otras cosas, en la falta de información que hay sobre la IVE. Según Laura Pedraza, abogada de incidencia política en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la primera barrera que hay para acceder al aborto es el acceso a la información: en dónde se puede solicitar, cómo hacerlo, las dosis necesarias de medicamento o el procedimiento médico especifico que se requiere. Según el informe de la corporación Justicia Mujer, alrededor de 34 mujeres, de las 46 que atendieron, enfrentaron barreras que “estuvieron fuertemente ligadas a la penalización social, materializada en asuntos como la estigmatización, falta de acceso a información veráz y a servicios de calidad en zonas rurales o contextos marginalizados, el uso inadecuado de la objeción de conciencia, la garantía del servicio sujeta a la voluntad política de prestadores de servicios y tomadores/as de decisión antiderechos”. En total, afrontaron 98 barreras, es decir, en promedio cada mujer experimentó dos obstáculos al intentar acceder a un aborto. Un ejemplo de esto es el caso del municipio Argelia de María, en el oriente antioqueño, expuesto en el informe de la colectiva, en donde la violencia institucional se propagó a través de mensajes de odio dirigidos a quienes intentaron acceder a una IVE. Según el medio feminista Volcánicas, durante la alcaldía de Edwin Quintero (2020-2023) hubo carteles pegados en las puertas y paredes de la Oficina de Equidad de Género con mensajes como: “El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto” y “En la familia Argelia pa’ todos somos provida, no al aborto”. Como lo explicó Justicia Mujer, esta penalización social se puede materializar en obstáculos que las entidades prestadoras de salud les ponen a las personas gestantes cuando estas intentan acceder a un aborto libre y seguro. Según el informe de Jacarandas, los casos de violencia obstétrica que se registraron en la Línea pasaron de ser un 23.7 % en 2022 a un 47.1 % en 2024. Sin embargo, la negación del servicio disminuyó de un 39.2 % a un 17.6 %, respectivamente. Esto quiere decir que, a pesar de que más personas gestantes accedieron a servicios de aborto, incrementaron los maltratos antes, durante o después el procedimiento. Además de estas barreras, Jacarandas también explicó en su informe que en 2024 hubo un incremento del 4.9 % en los casos que presentaron retrasos médicos injustificados, pasando de 18.6 % a 23.5 %. Con respecto a los casos de remisión a especialistas, disminuyeron en el último año

El deslizamiento en La Gabriela: catorce años de escombros y voces no escuchadas

Catorce años después del deslizamiento en La Gabriela, la comunidad sigue exigiendo justicia y reparación a la Alcaldía de Bello por la pérdida de sus familiares. El municipio está condenado desde 2021 por omisión de los deberes de prevención en una escombrera ilegal, detonante de esta tragedia. El 5 de diciembre de 2024 se realizó una ceremonia en honor a las víctimas en el lugar de la tragedia. Fotografía: Sara Vanegas Cardona Lo ocurrido el 5 de diciembre de 2010 quedó marcado como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Bello, Antioquia. Ese día, un deslizamiento de tierra en la comuna Zamora sepultó el sector Calle Vieja del barrio La Gabriela y dejó 88 víctimas mortales y 37 viviendas destruidas bajo toneladas de lodo y escombros. Catorce años después, integrantes de la comunidad trabajan por mantener viva la memoria de las víctimas y luchan por la justicia y la reconstrucción del tejido social. La catástrofe no fue un hecho imprevisible. Desde 2005, entidades como Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DIPAD-BELLO) y la Fiscalía seccional 203 con sede en Bello, habían advertido sobre el riesgo en la zona. El día del desastre, alrededor de las 3:30 de la tarde, el terreno cedió y liberó una avalancha de tierra que arrasó todo a su paso. Witter Madrigal Maya es una mujer de 43 años. Trabaja vendiendo tenis y además es chef. También es sobreviviente de la tragedia, y se encontraba ese día en el barrio, en la casa de su madre. “Yo estaba en la misma casa (la de su mamá), pero en el tercer piso. Se escuchó un trueno grande, pero como estaba haciendo sol, salimos a ver que era, y vimos la tierra que bajaba como girando. Pensé que eso solo iba a sacudir la casa, pero no, la tumbó completa y fuimos a parar como a unos 10 metros”, relata Witter. Ella cuenta que los organismos de socorro llegaron de inmediato y la evacuaron, pero muchas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. “Aún recuerdo como el drywall se me cayó en la cara; me reventó los oídos, la boca, la mano y caí de rodillas”. Witter tenía 29 años y ese día perdió a 10 familiares, entre ellos su hija de 8 años, su madre, tres hermanos y cinco sobrinos: “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. El 5 de diciembre de 2010 se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio La Gabriela, en Bello, que dejó más de 80 víctimas mortales. Fotografía: Colprensa. Negligencia y justicia dilatada El deslizamiento de La Gabriela pudo haberse prevenido. Según un artículo publicado por El Espectador, las investigaciones posteriores revelaron que el municipio de Bello había sido advertido en múltiples ocasiones sobre el peligro por la Fiscalía General de la Nación, Ingenieros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y miembros de la Policía Ambiental. Estudios técnicos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) años antes del evento indicaban que la acumulación de escombros en la zona había afectado gravemente la estabilidad del terreno. A pesar de las advertencias, la Alcaldía no implementó controles sobre la escombrera ni evacuó a las familias que vivían en las áreas más vulnerables. Así lo confirma Witter, quien asegura que el municipio ya tenía órdenes de cerrar el lugar. Señala que debieron llevar personas experimentadas en el tema para evaluar los suelos, y lo más importante, informar a la comunidad: “si mi familia se entera de un riesgo así, se lo aseguro que nos íbamos, así fuera debajo de un puente, pero no nos quedábamos ahí”. Según Liliana Petro, abogada del grupo familiar de Witter, las víctimas comenzaron a presentar demandas en contra del municipio de Bello desde el 2013. Sin embargo, los casos se han prolongado debido a algunas maniobras dilatorias por parte de la administración local. Un ejemplo de esto fue en el 2020, cuando el municipio presentó una prueba extemporánea con la intención de incluirla en todos los procesos legales, algo que no era permitido por estar fuera de los términos establecidos. Dicha prueba consistía en una denuncia penal que atribuía la responsabilidad a un grupo al margen de la ley encargado de la operación de un parqueadero y un lavadero ubicados en el terreno. “Si ellos (el municipio de Bello) querían eso como prueba, debían ingresarlo en el momento probatorio disponible, no después. El juzgado no lo aceptó, y concluyó que esa no era la única causa porque el municipio, como autoridad, debía manejar la situación”, explica Liliana a propósito de la prueba presentada. “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. Witter Madrigal Maya, sobreviviente de la tragedia Sin respuestas de la Alcaldía La Alcaldía de Bello ha enfrentado por lo menos 57 procesos judiciales relacionados con la tragedia. En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio en el caso de la demanda interpuesta por la firma de abogados Javier Villegas Posada, en representación de tres familias, y le ordenó indemnizar a cada una con 1.300 millones de pesos, al considerar que la administración local tuvo fallas en la atención y prevención del desastre. En junio de 2023, el mismo tribunal volvió a condenar al municipio de Bello. En esa ocasión le ordenó indemnizar a la familia de cuatro niños que perdieron la vida en la tragedia. Esta demanda también fue representada por el abogado Javier Villegas Posada, quien aún espera el fallo de otras 12 demandas en nombre de 248 familias más. Sin embargo, las familias de las víctimas no han recibido ninguna indemnización por parte del municipio. De hecho, Witter, sobreviviente de la tragedia, afirma que el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) sí le otorgó a su familia una indemnización, pero dice que del municipio nunca ha recibido nada. Según Liliana, su abogada, lo que han hecho

Colombia: donde defender la tierra es una condena de muerte

El 10 de septiembre Global Witness publicó su informe sobre la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el 2023, en el cual Colombia aparece como el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en el mundo. 17 de los 168 líderes sociales asesinados en el 2023. En el 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe Voces Silenciadas, de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En este boletín, Colombia es el país con más homicidios de estos líderes, con un 40 % de todos los casos registrados. El informe evidencia que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado desde que comenzaron los registros. Además, desde hace cinco años, Colombia encabeza la lista de estos asesinatos en el mundo, exceptuando en el 2021, cuando ocupó el segundo lugar después de México. Línea de tiempo de líderes ambientales asesinados en Colombia en los últimos 5 años. Defender el medio ambiente en Colombia se volvió una amenaza de muerte. En el primer trimestre del 2024 hubo 70 amenazas hacia líderes que defienden estas causas. Miguel Gutiérrez es líder ambiental conservacionista desde el 2019, trabajó temas de conservación de los ecosistemas, del agua y los bosques en el oriente antioqueño, específicamente en San Rafael, Antioquia. Desde el 2021 organizó varias marchas en contra de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el municipio y a partir de eso recibió de amenazas en su contra y en contra de quienes trabajaban junto a él. Tanto así que uno de sus compañeros tuvo que exiliarse. “Hay un resurgimiento de nuevas estructuras criminales en la región, además, en gran parte de los proyectos que denunciamos había políticos relacionados” Miguel Gutiérrez, líder ambiental conservacionista. Tweet En lo que va de este año no se ha evidenciado una mejoría en la situación, pues según el boletín del Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), el primer trimestre de 2024 estuvo marcado por un contexto similar al anterior, caracterizado por las dificultades en la paz total, pocos avances en las políticas de garantías para los defensores y una profundización del conflicto armado y la violencia. “La situación de riesgo persistió y se materializó a través de asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados”, resalta el boletín. De enero a marzo se documentaron un total de 124 agresiones contra 115 personas defensoras de derechos humanos. Boletín trimestral de SIADDHH. Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, afirmó en entrevista que la situación de las personas defensoras en Colombia, en especial en los últimos años, ha sido bastante compleja, pues “después de la firma del acuerdo de paz los asesinatos han estado en aumento, aunque en algunos momentos en el país pueda descender un poco”. En los primeros tres meses del año se estima que hubo 1.4 agresiones diarias, que en relación con el mismo período del año anterior (2.9 agresiones diarias) representan una disminución del 52 %. Sin embargo, según Astrid, este descenso no representa un cambio sustancial en la situación de los líderes. Causas que no justifican La defensa de la tierra en Colombia se ha transformado en una lucha mortal, según expone María Angélica Mejía, doctora en Ciencias y Salud y con estudios en medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental, en su artículo Naturaleza y líderes ambientales: “Mientras las actividades extractivistas avanzan, las comunidades indígenas y negras, que históricamente han protegido los territorios, se enfrentan a crecientes ataques”. Además, señala que estos conflictos, motivados por la minería, la gestión del agua y el petróleo, no son casuales. El aumento de asesinatos está directamente vinculado al crecimiento de las industrias extractivas, convirtiendo a estas comunidades en un blanco principal de violencia. Industrias extractivas. Imagen generada por IA. Global Witness identificó que la minería fue el sector industrial con el mayor número de asesinatos a defensores en 2023, con 25 personas asesinadas por oponerse a operaciones mineras. Otros sectores involucrados en la violencia contra defensores ambientales fueron: – La pesca, con 5 defensores asesinados. – La explotación forestal, con 5 asesinatos. – La agroindustria, con 4 asesinatos. – Las carreteras e infraestructuras, con 4 asesinatos. – La energía hidroeléctrica, con 2 asesinatos. El caso de Miguel Gutiérrez, amenazado por oponerse a proyectos hidroeléctricos, evidencia que mucha de la violencia hacia los defensores ambientales en Colombia está relacionada con grupos delincuenciales. Según Global Witness, se sospecha que estos actores fueron responsables de la mitad de los asesinatos en el 2023. Desde Somos Defensores advierten que, aunque la minería y otros sectores extractivistas juegan un papel importante en la violencia contra quienes defienden la naturaleza, hay otros actores, como el narcotráfico y los grupos armados. Además existen causas estructurales como el incumplimiento del acuerdo de paz, la falta de coordinación entre instituciones y un modelo de protección insuficiente, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades defensoras. “El narcotráfico y los grupos armados no son la única causa que explica todo lo que pasa en el país. También tiene que ver con: la justicia, la efectividad, la coordinación interinstitucional que no existe en el Estado para proteger a las personas defensoras y un modelo de protección que no responde a las necesidades de los líderes y las lideresas” Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores. Tweet Boletín trimestral de SIADDHH. Desde la bancada de gobierno de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta declaró que las dinámicas económicas de los grupos al margen de la ley han tenido un giro hacia actividades más dañinas con la naturaleza. Para ella, las actividades que antes se concentraban en el tráfico de coca, hoy ya están en la minería, la explotación de hidrocarburos o en lo que sucede con los oleoductos: “Esas dinámicas destruyen la naturaleza, de allí surgen líderes sociales que salen a defender su territorio. Entonces se genera una mayor conflictividad socioambiental”, explica

¿Qué ha pasado con los movimientos estudiantiles en medio de la crisis financiera de la UdeA?

En 2018 la Universidad de Antioquia se declaró en paro y el movimiento estudiantil organizó marchas masivas; en 2024, en plena crisis financiera, los estudiantes apenas empiezan a retomar la fuerza del movimiento estudiantil. Foto: Coordinadora Multiestamentaria. El 8 de octubre del 2024 en la plazoleta Barrientos, de la Universidad de Antioquia, la Coordinadora Multiestamentaria realizó un “pupitrazo” esperando a los estudiantes para hablar de las políticas de austeridad. Allí, frente a varias sillas vacías, Esteban Cuadros, líder estudiantil, habló de los efectos de la crisis financiera y dijo que, de acuerdo con el informe de la Mesa Ético-Política, durante este año hubo una reducción de 250 mil horas cátedra en todas las unidades académicas. Además, de acuerdo con el informe de Austeridad de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF) en los últimos seis meses 90 personas del área de aseo y vigilancia fueron despedidas y quienes quedan han visto incrementada su carga laboral. Asimismo, el presupuesto destinado a la investigación y al bienestar universitario ha disminuido y como manera de obtener nuevas fuentes de ingreso, la Universidad ha empezado a vender algunos predios que le pertenecen en Barbosa, Villa Hermosa (Medellín), Santo Domingo y Apartadó. En este escenario, los estudiantes organizados en la Coordinadora Multiestamentaria y en las Oficinas Estudiantiles se organizaron durante 2024 hasta terminar el año decidiendo el paro como mecanismo de presión y aunque la participación y la movilización va creciendo, parece ser más baja en comparación con años anteriores. Foto: Estefanía Salazar Niño Cambios generacionales Mildrey Juliana Marín Valencia, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG), cuenta que la participación en las asambleas ha aumentado. La que se realizó el 6 de noviembre contó con una participación equiparable a la coyuntura por VBG en septiembre de 2022, cuando no quedaban sillas vacías en el teatro Camilo Torres. Aún así, muchas de las asambleas de este año se han visto marcadas por la ausencia y todavía quedan las dudas sobre cómo convocar a los y las estudiantes. Así mismo, Mildrey señala que ha sido difícil: “cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Ella cuenta que esa falta de empatía se evidencia en la poca participación en las asambleas del mes de octubre. En conjunto con la Mesa de Estudios Basadas en Género han buscado maneras para atraer a más estudiantes a estos espacios, como la recaudación de fondos para imprimir volantes y recorridos por las aulas o “saloneos”, sin embargo, todavía enfrentan el desafío de encontrar una forma de atraer a más personas a estas iniciativas. Foto: Estefanía Salazar Niño Mateo Mejía Molina es estudiante de Trabajo Social. Cuando ingresó en 2017 hizo parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y durante su trayectoria también se integró a la oficina estudiantil. Mateo insiste en que no hay movimiento estudiantil, sino expresiones históricas del movimiento, donde la comunidad universitaria implementó una estrategia que fomentaba y permitía la expresión de diversas formas artísticas, más allá de la simple acción directa. El también cuenta que lo que definió al movimiento estudiantil en 2018 fue que, pese a las dificultades, se mantuvo firme en su lucha. Esta iniciativa promovió una mayor organización y participación en ese momento ya que cuando los estudiantes llegaban a los espacios sabían que el objetivo principal era participar en actividades como pintar telas o bailar y si se organizaba una fiesta era evidente que su origen estaba vinculado a una causa de lucha. En el artículo Colombia, un nuevo país latinoamericano en Paro General: elementos para su comprensión, el sociólogo Julian Granda identifica las principales transformaciones estudiantiles en los últimos 13 años. Él, además, hizo parte de la MANE Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que estuvo activa entre 2011 y 2012 y que nació como respuesta a la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno Santos. Granda observa que se está produciendo un relevo generacional en el que los nuevos estudiantes universitarios participan en disputas influenciadas por las redes sociales y cada vez menos en confrontaciones presenciales. “Cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Mildrey Juliana Marín, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG) Por su parte, Mildrey plantea que, aunque las redes sociales son útiles para llegar a muchas personas, no siempre logran movilizar a los estudiantes de forma presencial. Señala que, a pesar de las reacciones en línea, pocos se involucran activamente en las actividades, como lo evidenció en el paro entre mayo y agosto por la emergencia de VBG y en las discusiones sobre la desfinanciación de la Universidad. Además, Julián dice que en el 2022, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, se generaron expectativas que, con el tiempo, han provocado frustración en la comunidad estudiantil. Esto ha contribuido a un desinterés en la participación. Felipe Peña, líder estudiantil de la Facultad de Educación, también considera que uno de los mayores desafíos es acercar a la comunidad estudiantil. Él advierte que entre 2021 y 2024 las organizaciones estudiantiles no han implementado estrategias de integración. En su opinión, el problema no radica en la falta de movilización, sino en las prácticas organizacionales que no logran atraer a un mayor número de estudiantes y hacen “que solo 10 personas se enteren de los problemas de raíz”. Felipe dice que es importante seguir exigiendo al Gobierno nacional respuestas concretas;y señala que la discusión actual sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es importante porque estos hablan sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior y menciona que estos artículos son “un problema que ha afectado a la calidad de la educación durante los últimos 30 años”. Felipe explica que las movilizaciones estudiantiles han cambiado significativamente. Antes, la organización de una protesta implicaba varios días de