‘Assasinar’ en nombre del orden: Río y las sombras de Orión

https://youtu.be/TRIYm5g_eNE?si=4EsdR69M9WRz9nbn El martes 28 de octubre, Brasil y el mundo quedaron impactados por una de las operaciones policiales más mortales en la historia reciente de Río de Janeiro. Más de 100 personas fueron asesinadas durante el operativo realizado en dos favelas del norte de Río: Complexo da Penha y Complexo do Alemão. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones criminales, pero los testimonios y los reportes de prensa han levantado fuertes denuncias por ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. En el episodio #66 de Háblalo, conversamos con Marina Mozzillo de Moura, Magíster en Educación y Derechos Humanos, sobre las implicaciones de este operativo para la defensa de los derechos humanos en este país y los cuestionamientos al gobierno estatal por el uso desmedido de la fuerza en operativos de este tipo. Entrevista: Samarah Zapata y Julián Ortega. Producción: Carmelo, Pablo Giraldo, Juana Zuleta y Santiago Bernal.

Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo

La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede

Otro grito de desesperanza

Sin querer entrar en el debate sobre el pesimismo, quisiera que se entendiera realmente el peso y la zozobra de la realidad. Collage: Juliana Palacio Hoyos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 2024 cerró con 889 feminicidios, una cifra aterradora, a pesar de las alertas emitidas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo, ONG y colectivas. Antioquia, esta tierra paisa aún tan negada al respeto mínimo por el otro, encabezó la lista con 129 feminicidios, seguida por Bogotá y Atlántico, cada uno con 84 y 83 respectivamente. Esto deja un panorama desolador: en Antioquia, a la semana fueron asesinadas de 2 a 3 mujeres. Con registro, dentro de la anterior cifra de feminicidios, específicamente transfeminicidios hubo 21, y de nuevo Antioquia queda en primer lugar con 5 casos. Mi primera precisión es necesaria, porque no obstante las organizaciones sociales advierten que las cifras podrían ser aún mayores, pues no todos los casos son reportados o clasificados adecuadamente en los registros oficiales, y yo lo creo firmemente. El 7 de abril, un video conmocionó al país, pues era la prueba más despiadada de una parte de la sociedad colombiana, y de que aún nos falta mucho para ser realmente libres. Lamento tener que abrir el contexto de este caso mencionando la existencia de ese video, pero es importante, lo diré más adelante. El hecho que hasta ahora sigue muy presente en la conversación pública se trata del asesinato de Sara Millerey. En Bello, Antioquia, el viernes 4 de mayo, Sara se encontraba en el barrio Buenos Aires cuando, en condiciones que están siendo investigadas, unos sujetos la violentaron. Golpearon su cuerpo, quebraron sus piernas, sus brazos y, por último, la tiraron a la quebrada La García. Una secuencia de hechos que me recuerda la charla TEDx de la escritora argentina Camila Sosa, cuando decía que desde que se reconoció públicamente como mujer trans, su padre le dictó un destino bajo una sentencia de muerte clara: “Un día van a venir a golpear esa puerta para avisarme de que te encontraron muerta, tirada en una zanja”. He aquí cómo con Sara, todas estamos presenciando tal profecía: Mataron a Sara Millerey. La mataron por ser. Grabaron su estado, su cuerpo violentado, quebrado y adolorido, tratando aún —por medio de los gritos— de ser salvado. La grabaron. No la salvaron a tiempo. La vieron, la golpearon, la odiaron, la mataron. Mataron a Sara, mataron una parte de nuestra esperanza. «¿Consumimos dolor y atrocidad con la excusa de ‘informarnos’ cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos?». Y en este punto es donde vuelvo, con cansancio, a comentar sobre el video que había mencionado. La razón de que este caso haya alcanzado la viralidad fue un video que violentaba aún más la vida de Sara; mientras ella agonizaba, fue grabada y publicada. Y yo me pregunto, ¿consumimos dolor y atrocidad con la excusa de “informarnos” cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos? No quiero pensar en que en una semana volveremos al silencio, un precedente que ya viene ocurriendo. Abrí diciendo un número aterrador: 889. Y no solo son cifras, son gritos, gritos de desesperanza. Nos matan y no pasa nada, volvemos viral la violencia, las formas que nos llevan a la muerte y, aunque por un momento la indignación pareciera ser por fin la agenda, vuelve y sucede: ante el arrebato de la vida, el mundo no para. Contrario a eso, es impresionante cómo se reproduce aún más violencia en las mismas conversaciones al respecto. Con esto quiero tocar lo que ha venido rondando en la discusión del caso y cómo la vida después de la muerte sigue siendo violentada. Lo primero es que la Alcaldía de Bello, en su comunicado oficial en el que pretendía condenar el crimen, se refirió a Sara con su nombre de registro civil, el que ya no la nombraba. Siendo esto, una vez más, muestra de la violencia sistemática y simbólica tan presente en la cotidianidad y en una sociedad llena de márgenes que condena y niega lo que establece distinto. Eso no es solo un error administrativo, es un gesto de desprecio a su identidad. Lo segundo es una disputa que lleva mucho tiempo en el movimiento feminista, sobre si reconocer o no la lucha trans, y yo aquí, más que ponerme de un lado de la balanza, quisiera marcar la línea divisoria más importante, la que a todas, con las identidades de género desde donde nos reconozcamos, nos compete: la vida y la muerte. Mientras discutimos, nos matan, y nos matan por lo mismo: por ser. Más allá de las múltiples realidades que conllevan ese ser para cada una de nosotras. La realidad de ser trans no la diré yo, que no lo soy, pero lo que sí puedo ver —y que vemos todes a diario sin hacer mucho— es la violencia a esta población que resulta siendo más marginada por, como ya lo mencioné, ser “diferente”. Así que el asunto se trata, más allá de los ideales, de humanidad básica. A Sara la mataron por ser. Y es asunto de todas, todos y todes que no la borren, no normalizar el eco momentáneo para rápidamente volver al silencio. Este grito es porque, desde todas las formas y maneras que habitamos el mundo, seguimos teniendo la amenaza de muerte encima, porque la violencia trasciende la muerte, y a la lucha la frena un tanto la diferencia, es porque el panorama lo marca en parte, la desesperanza. Es lamentable. A todas nos une el miedo. Sí, también justamente la resistencia, pero una realidad llena de odio.

Políticos, influencers y activistas religiosos, unidos en las narrativas desinformadoras contra personas LGBTIQ+

La ola conservadora y antiderechos —cuyo ejemplo más reciente y visible está en las políticas de Donald Trump— tiene como protagonistas en Colombia a grupos que difunden contenidos que desinforman. Ocurre especialmente cada vez que en el Congreso se debaten proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente personas trans. Analizamos lo que dicen, cómo esparcen sus mensajes y qué hay detrás. Ilustración: Saro Agustina. [Nota editorial: Esta investigación fue actualizada el 7 de abril de 2025 para precisar un dato que no cambia en nada el sentido general de la historia.] Entre el 10 y el 16 de junio de 2024, la semana en la que se hundió en el Congreso el proyecto de ley “Inconvertibles”, usuarios de X publicaron casi 3 000 tuits con los hashtags #ConLosNiñosNoTeMetas, #ConMisHijosNoTeMetas, #DictaduraDeGenero e #InconvertiblesEsTortura, según un rastreo que hicimos con ayuda de la herramienta de monitoreo de redes sociales Meltwater. “Inconvertibles”, conocido como “Quiérele Siempre” tras la radicación del proyecto ante el Congreso el pasado 1 de octubre, buscaba prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que prometen cambiar la orientación o identidad sexual, pero que carecen de sustento científico y que son equiparadas a formas de tortura contra las personas LGBTIQ+ que han sido sometidas a estos procesos. Las publicaciones para atacar ese proyecto aparecieron como una campaña entre políticos de los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres; activistas religiosos, influencers de redes, actores y organizaciones como Lazos de Amor Mariano y Unidos por la Vida, todos sectores conservadores que esparcieron narrativas de desinformación sobre el tema, como mostramos en detalle más adelante. El proyecto había pasado los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero la Comisión Primera del Senado no lo discutió y fue archivado el 12 de junio del año pasado. Los hashtags con los que promovieron el boicot a la iniciativa se repitieron durante todo el 2024 para deslegitimar otras propuestas a favor de los derechos LGBTIQ+. También se usaron para convocar protestas en octubre de 2024 contra el gobierno de Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud por una circular emitida para garantizar atención integral en salud a las personas trans en Colombia. Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa en favor de la diversidad con el objetivo de impedir que, mediante abusos físicos o psicológicos, una persona fuera obligada a cambiar su identidad o expresión de género u orientación sexual, según el análisis de Linterna Verde, el mensaje original de la campaña terminó por “alejar la discusión de los objetivos originales de la iniciativa”. Como también lo documentó La Silla Vacía en su investigación, “Mentiras y conspiraciones presionaron caída de proyecto que prohibía ‘terapias de conversión’”, quienes se oponen a este proyecto revivieron un fantasma que años atrás fue un arma poderosa: los señalamientos contra la llamada “ideología de género”, que los sectores conservadores aseguran que se busca imponer en lxs niñxs. Con una mezcla de opiniones y desinformación, movilizaron una tropa digital. “Con el foco puesto en los menores de edad, la campaña de oposición tomó por bandera su protección. Un ángulo que, más allá de tergiversar el objetivo del proyecto, resultaba muy fuerte como estrategia de oposición”, indica Linterna Verde en su análisis. ONU Mujeres ha advertido que “en muchos países, actores estatales y no estatales intentan hacer retroceder los avances obtenidos con tanto esfuerzo y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+. Estos grupos promueven ataques y desinformación para intentar deslegitimar a las personas LGBTIQ+”. Este año se espera un nuevo ‘round’ en el Congreso, donde se debatirá el nuevo proyecto “Quiérele siempre”, la nueva versión de lo que fue “Inconvertibles” para prohibir las ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género o “terapias de conversión”). Por ello, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, en alianza con All Out (un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT+), le pusimos la lupa a las campañas de desinformación que circularon en 2024 contra el proyecto anterior, llamado “Inconvertibles”. Analizamos publicaciones en la red social X con el software de monitoreo Meltwater y luego las cruzamos con los monitoreos de las desinformaciones que Colombiacheck ha verificado sobre este tema. Las narrativas de desinformación Tanto en las verificaciones publicadas por Colombiacheck (en las que se monitorean videos de Facebook, Instagram y TikTok) como en el análisis realizado en X con Meltwater se encontraron las mismas narrativas de desinformación, centradas en repetir estas mentiras: La versión falsa de que “Inconvertibles” buscaba cerrar iglesias y encarcelar a líderes religiosos, profesionales de la salud y padres de familia, impidiéndoles aconsejar y orientar a sus hijos bajo pena de cárcel. El argumento infundado de que el proyecto de ley atentaba contra la patria potestad de los padres, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. La desinformación de que la iniciativa avalaba la amputación de órganos a menores de edad y promovía la llamada “ideología de género” en instituciones educativas y de salud. La mentira de que el proyecto permitía que los niños, en algunas publicaciones afirmaban que desde los 3 años y en otras desde los 5, decidieran sobre su cambio de sexo. Como parte de su trabajo de verificación del discurso público, Colombiacheck ha analizado esas afirmaciones, a las que calificó como “falsas” y “cuestionables” en las siguientes publicaciones: Es falso que con el proyecto de ley Inconvertibles quieran cerrar iglesias «por no estar a favor de la ideología de género». Activista cristiano desinforma en video viral sobre el proyecto de ley ‘Inconvertibles’. Proyecto de Ley 272 no “avala la amputación de órganos a menores de edad” ni impone la “ideología de género”. Proyecto de ley ‘Inconvertibles’ no permite que los niños de cinco años decidan su cambio de sexo. Son las mismas narrativas, difundidas por casi los mismos actores, que en octubre de 2024 organizaron las protestas contra el gobierno y la Superintendencia de Salud por

Periodismo en fuga: récord de desplazamientos forzados en Colombia

El temor y las amenazas llevaron el año pasado a un número récord de periodistas a abandonar sus hogares y a cesar o reducir su trabajo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 20 casos de desplazamiento forzado dentro del país y cuatro de exilio en 2024. Ocurrieron en un contexto de creciente violencia contra la prensa, especialmente por acciones de grupos armados ilegales, pero también por represalias frente a denuncias de corrupción.

“Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera”: Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí

En el Hay Festival Jericó hablamos con Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí, sobre Fabiola Lalinde, la búsqueda de su hijo y las disputas por los espacios de memoria que se dan en Medellín alrededor de la consigna de “Las cuchas tienen razón”. Alonso Salazar en el Hay Festival Jericó 2025. Intervención: Santiago Bernal Largo. Fabiola Lalinde fue, tal vez, una de las primeras madres buscadoras en Colombia. Cuando su hijo, Luis Fernando Lalinde, fue torturado y asesinado por el Ejército de Colombia en 1984, ella se embarcó en la búsqueda de los responsables y de los restos de su hijo, en la que ella misma llamó “Operación Cirirí”. Con su trabajo dejó un legado para cientos de familias víctimas de desaparición forzada. Semanas después de que la administración distrital de Medellín ordenara borrar el mural de “Las cuchas tienen razón” y después de que esta frase se replicara a lo largo del país, conversamos con Alonso Salazar, periodista, escritor, exalcalde de Medellín, uno de los invitados al Hay Festival Jericó, que se celebró entre el 24 y el 26 de enero en ese municipio antioqueño. Salazar es autor de El largo vuelo del cirirí, un reportaje sobre la historia de Fabiola, la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, sobre lo que implica honrar y conocer las memorias de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Collage: Santiago Bernal Largo. ¿Cuál es el legado que deja Fabiola Lalinde para las madres que buscan a sus hijes? Fabiola Lalinde fue una mujer que trascendió su propia lucha, ella se fue acercando a muchas familiares de desaparecidos, especialmente madres. Incluso después de que encontró los restos de su hijo y logró identificarlos, continuó en una labor pedagógica y de producción, y entre las asociaciones de madres con las que mayor contacto tuvo fueron las de la comuna 13, que incluso hicieron un mural en esa zona en homenaje a doña Fabiola. Ella era extremadamente sensible y solidaria con ese tema y logró volver un poco más universal el tema de los derechos humanos y universalizó su propio caso. Alonso, aunque puede parecer un poco obvio ¿por qué es importante hablar de la búsqueda de Fabiola y de la vida de ella? Yo creo que en Colombia hace falta hablar de esta hecatombe que hemos vivido como sociedad, marcada por cualquier cosa que se llame guerra o conflicto y que después se tradujo en palabras como masacres, desaparecidos, exterminios. Dentro de todo ese mar han emergido unas mujeres extraordinarias que se volvieron muy significativas, entre ellas Fabiola Lalinde. Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos. Incluso fue detenida por un montaje que le hizo el Ejército y ella dijo que esos días de cárcel habían sido los mejores de su vida porque allá se terminó de “cranear”, esa es su palabra, la operación Cirirí para la búsqueda de su hijo. Hoy en día pienso que esas memorias hay que reivindicarlas. Son muchas y deben ser parte también del patrimonio histórico colombiano. «Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos». Alonso Salazar, autor del El largo vuelo del cirirí El año pasado en la Facultad de Comunicaciones y Filología empezó la Cátedra de Paz Fabiola Lalinde. ¿Por qué en los espacios como la UdeA es necesario seguir hablando sobre estos temas? La Universidad pública sigue siendo la más sensible a estos temas: a la violación de los derechos humanos y a los temas sociales y Fabiola Lalinde ha sido adoptada a lo largo del tiempo por distintos colectivos que la mencionan o que estuvieron cobijados por su solidaridad. Ella tiene un recorrido tan vasto en ese tema de los derechos humanos que su archivo personal fue declarado patrimonio por la Unesco para la memoria de Latinoamérica. Así que me parece que hizo suficientes méritos para que la universidad pública abriera una cátedra con su nombre que es al mismo tiempo la posibilidad de seguir reflexionando sobre todas las tragedias que hemos vivido. En relación con la controversia que hubo con el mural de “Las cuchas tienen razón”, me gustaría preguntarle, como exalcalde de la ciudad, ¿qué lectura hace de estos hechos? Esta es una administración que piensa que la ciudad se ve mejor limpia con la noción de limpieza que ellos tienen y callada. Yo creo que les da como escozor que se hable de esos temas de la historia de la ciudad, pero esos temas no se pueden eludir, están ahí y hay derecho a que haya gente que los exprese y los murales son una forma de hacer activa esa voz. Ahora, “es que es feo”. ¿Cuál es la realidad de la estética? Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera. Lo negativo es silenciar. Durante mi alcaldía yo busqué maneras distintas de promover las causas de las familias de desaparecidos, de buscar cooperación con la Fiscalía. Ayudamos a generar textos periodísticos asesorados por la profesora Patricia Nieto para expresar las voces de las víctimas, en fin, yo siempre he tenido la conciencia de que de que hay cosas que son ineludibles y que lo peor que una sociedad puede hacer a veces es negar su historia. Collage: Santiago Bernal Largo. Eso también me lleva a las declaraciones del alcalde diciendo qué es arte y que no lo es. Detrás de esas declaraciones, ¿usted cree que hay negacionismo sobre lo que ha pasado en la ciudad? Sin duda. Yo creo que si le pregunta muy directamente no va a negar que allí hay desaparecidos, porque eso ya es imposible de negar, pero él sí prefiere

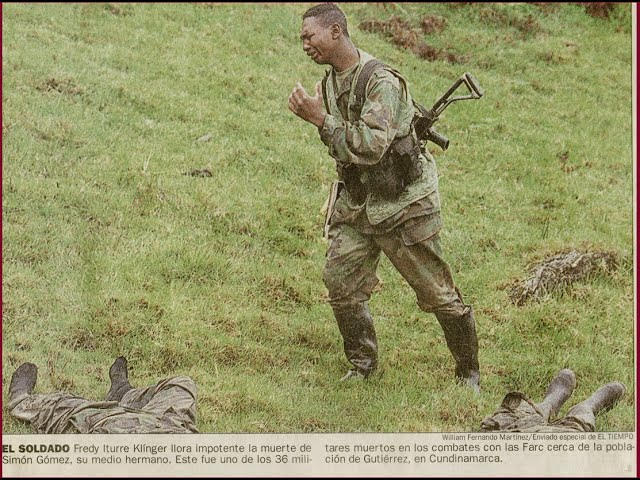

Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”

Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso. El soldado Freddy Iturre Klinger llora la muerte de su compañero y medio hermano, Simon Goméz. Fotografia: William Fernando Martínez /El Tiempo La madrugada del 8 de julio de 1999, 500 miembros de las Farc tomaron Gutiérrez, un pequeño municipio de Cundinamarca a más de tres horas de Bogotá. En la toma se enfrentaron a alrededor de 60 soldados del ejército, quienes en su mayoría no superaban los 20 años y prestaban su servicio militar obligatorio. 38 integrantes del ejército fueron asesinados ese día que quedó manchado de rojo en el calendario de la gente de Gutiérrez. Este 2024, por la conmemoración de los 25 años del suceso, el director de cine Iván Acosta Rojas estrena Gutiérrez: una deuda pendiente, un documental en el que a través de las voces de habitantes del municipio y soldados sobrevivientes se reconstruye la historia de esta “masacre”. Aunque medios como El Tiempo llaman al hecho “masacre”, lo cierto es que en las definiciones de este término solo se contempla como masacre acciones contra civiles. Para el director este documental, que se estrenará en salas de cine este 11 de julio, tiene como propósito llamar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que la población quiere ser reparada y contemplada en los informes. Además, han luchado para que a lo que ocurrió hace 25 años se le denomine masacre, aunque haya sido en contra de militares armados. Ahora bien, entidades como la ONU o el Derecho internacional humanitario, se refieren a masacre como la matanza indiscriminada de un gran número de personas, especialmente civiles, que no participan directamente en el conflicto, y la JEP sigue esta jurisdicción a la hora de hacer su trabajo. En De la Urbe entrevistamos a Iván Acosta para conversar sobre lo que significa este suceso para la población y discutir el carácter de “masacre” en este hecho. Póster de Gutiérrez, una deuda pendiente. El documental fue estrenado el 11 de julio de 2024. Iván ¿cómo llegó a la historia de Gutiérrez? ¿Qué lo llevó a querer hacer un documental de esa historia? Hay una amiga muy querida, Jennifer Navarro, que es la investigadora del documental, es abogada especializada en Derechos Humanos y tiene muchos casos de este tipo. Un día en mi apartamento reunidos me comentó este caso de Gutiérrez, la historia de cómo un grupo de muchachos muy jóvenes habían intentado repeler una toma y fueron masacrados por un frente guerrillero. Me empezó a contar de estos muchachos casi en indefensión, pues no tenían casi armas, que habían sido muchachos reclutados; era la época en la que pasaban los camiones del Ejército por los barrios llevándose a los muchachos que estaban en la calle. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Entonces me llamó la atención y dije: “oiga, qué bonito poder contar la historia de ellos, pues para que no se queden en el olvido”. Entonces iniciando el año pasado le dije a Jennifer, “yo quiero hacer esa historia”, y empezamos la investigación. Ahí empezamos a rodar en Gutiérrez y a contar la historia, pero no solo contar los soldados, o la masacre, sino también contar la población. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Iván Acosta Rojas A propósito de esto, el documental inicia sin hablar de la masacre, sino narrando el pueblo, hablando con gente de allá, y contando la actualidad del pueblo. ¿Cuál era su intención con arrancar así? Insisto mucho en que quería mostrar la gente narrativamente, sensibilizando al público y acercándolo a la población. Quienes viven en esta región son campesinos, gente muy tranquila, muy humilde. Quise que la gente reconociera el pueblo porque Gutiérrez es muy grande. También mostrar que fue un pueblo que en algún momento estuvo gobernado por un frente guerrillero, ellos eran los que imponían la ley. Entonces quise empezar mostrando la gente y que reconocieran el territorio. Después en una en una segunda presentación, que la gente se entere ya que fue lo que pasó. La sentencia [del 2 de mayo de 2013, donde el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Ejército en la masacre] como documento oficial hace parte de la historia y ahí empezamos a narrar la masacre. Finalizamos con un sencillo homenaje a estos muchachos que no eran soldados, eran pelados que los sacaron de un momento a otro de sus casas a prestar servicio. En el documental, además de problematizar el hecho de que la JEP no considere lo que ocurrió el 8 de julio de 1999 como una masacre, problematizas también este concepto. Según la ONU una masacre es “un asesinato en masa, intencionado, de civiles que no participan en hostilidades o de personas que siendo combatientes no se encuentran en combate y son ejecutadas por grupos armados organizados y en violación del derecho internacional humanitario”. Como director de esta película ¿por qué lo que ocurrió en Gutiérrez debería ser considerado como una masacre? En el contexto, llamémoslo humano, nos situamos en que eran casi 60 soldados mal preparados, con un pésimo sistema de comunicaciones, una única M60 que no funcionaba; que incluso en el expediente reza que ellos pidieron una a los entes mayores y les dijeron que no. Entonces, imagínate con armas que según el expediente no tenían casi municiones, había unas que ni estaban funcionando bien, no tenían culatas. También tenemos que habían sido avisados por los campesinos de la región, los que vivían más lejos sabían que este frente guerrillero pasaba por los linderos del Sumapaz y les avisaron. Entonces:

Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands

Documentos con falsedades y omisiones fueron presentados ante un juez por la defensa de empresarios bananeros investigados por financiación de paramilitares. Ilustración: Camila Santafé La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol. Un contexto importante para entender el contenido de los informes: La Fiscalía acusó el 17 de septiembre de 2009 a un grupo de 10 empresarios por concierto para delinquir. La entidad señala a los exdirectivos Banacol de haber entregado 7.000 millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de las Convivir. Utilizando el mismo esquema, Chiquita Brands aportó, entre 1997 y 2004, 1.7 millones de dólares al grupo criminal. El ente investigativo pretende probar que esos pagos los hicieron a las cooperativas Convivir de Urabá que, aunque eran cooperativas legales, en esa región fueron controladas y fundadas por los grupos paramilitares. Los empresarios aseguran que desconocían la relación de esas organizaciones con el paramilitarismo. La empresa gerenciada por Yohir Akerman Uno de los documentos presentados por la defensa de los bananeros en el juicio fue elaborado por la empresa Guidepost. El informe está fechado el 13 de julio de 2020 y tiene el rótulo “Privilegiado y confidencial”. VORÁGINE accedió a las 55 páginas de ese archivo. Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y columnista del diario La República. Akerman es el gerente, presidente de la empresa en América Latina y columnista de la revista Cambio. En una entrevista que Otero le dio al diario Portafolio habló del tipo de trabajo que hace la empresa, aunque sin mencionar a sus clientes: “en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”. Akerman y Otero eran socios en la compañía Custom Information Services (CIS), proveedor de investigaciones especializadas, inteligencia y manejo de reputación, según la página web de Guidepost. Esta última adquirió a CIS en 2019, tal como lo reseñó un artículo del diario La República titulado: “Esperamos en tres años estar superando US$10 millones en ingresos”. Akerman, según la página de Guidepost, también ha cumplido el rol de investigador en apoyo a litigios. Otero, por su parte, fue noticia en abril pasado cuando fue presentado por Chiquita Brands como su testigo en el caso que la Justicia de Estados Unidos seguía en contra de la bananera. “Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez, y al exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos excomandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez (Kenneth) Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC”, se lee en una de las noticias que se difundieron. Omisiones convenientes El trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero, según el documento en poder de VORÁGINE, y se centró en sugerir que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares. “El primer indicio que logramos ubicar en el archivo público que muestra que las AUC habían infiltrado las Convivir de forma sistemática, y que usaban su estructura legal como escudo para ocultar sus operaciones, fue publicado el 26 de febrero de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron en su reporte con destino a un juez. Eso contrasta con varios hechos y advertencias previos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) de 1998 que relacionaba hechos de 1997 en Colombia decía en uno de sus apartes: “En 1997 recibimos informaciones creíbles que indicaban que las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”. Los investigadores de Guidepost desestimaron el informe de HRW en un pie de página con la siguiente leyenda: “Por ejemplo, el reporte de Human Rights Watch de 1998 cita reportes del Magdalena medio y el sur del Cesar, áreas cuya presencia paramilitar era conocida, que sugieren las Convivir en ese territorio estaban siendo controlados por los paramilitares. Sin embargo, el reporte no identifica, explícita o implícitamente, a los individuos paramilitares que estaban al frente de las Convivir ni ofrece evidencia que corrobore estos reportes”. Aunque no lo mencione el informe de Guidepost, la presencia paramilitar en Urabá era para aquella época tan conocida como la del Magdalena y el Cesar. Hay más reseñas públicas sobre relaciones entre las Convivir y los paramilitares que aparecieron antes de 1999. Un reporte del diario El Tiempo, que los investigadores de Guidepost ignoraron, indica que un paramilitar que murió perpetrando una masacre en Tocaima (Cundinamarca) era el representante legal de una Convivir de Urabá llamada La Palma. La

La migración en Necoclí: A 3754 kilómetros del “sueño americano”

Necoclí solía ser, sobre todo, un destino turístico frecuentado por personas que buscaban vacacionar. Ahora es una parada en la odisea de miles de migrantes que día tras día salen de allí con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Dos profesores y 23 estudiantes de Periodismo de la UdeA estuvieron allí a finales de enero de 2024 para investigar sobre la crisis migratoria. Cada día salen lanchas como esta cargadas de migrantes. Quiénes van en cada una y hasta dónde llegan depende de cuánto puedan pagar. Foto: José Manuel Holguín. El mar Caribe se llevó tres vidas la tarde del 29 de enero de 2024. Una lancha en la que viajaban 41 personas se volcó y hundió cuando atravesaba el espacio marítimo de Unguía, Chocó. Las víctimas mortales del accidente fueron dos niños y la madre de uno de ellos. Así nos recibió Necoclí. Desde allí hacia la selva del Darién salen 1000 y 1200 migrantes al día, según Wilfredo Menco Zapata, personero municipal. Pero llegar a Necoclí no es sinónimo de subirse a un bote hacia el Darién; para eso hay que tener dólares. No todos los migrantes cuentan con el dinero que los «guías» exigen para transportarlos, su mejor alternativa es vivir en la playa hasta conseguir el dinero que les falta. Dormir así, vivir así El paisaje en el Malecón de las Américas, playa de Necoclí, es el de cientos de carpas armadas junto al mar. Cuerdas y ramas de árboles sirven para colgar la ropa. Los «colchones» son tapetes de los que se usan para hacer yoga. Si están bien equipados, el techo es un plástico que los protege de la lluvia. «Lo más duro de todo esto es dormir así, vivir así», dice Maryelbis, migrante venezolana que vive a la orilla del mar. En la playa hay quienes viajan solos y quienes viajan en grupos grandes, a veces de amigos, otras veces de familias; todos a la espera de conseguir el dinero para irse. En la familia de Mariel son nueve en total: cinco adultos y cuatro menores. Su migración empezó hace cinco años, cuando dejaron Venezuela y se fueron a Perú. Allí no encontraron la vida que buscaban, por lo que decidieron emigrar a Estados Unidos. Están varados en Necoclí porque al llegar no tenían el «impuesto» que cobran los grupos armados que controlan la zona, así que tuvieron que reunir esa plata allí. Mientras algunos de la familia trabajan en el pueblo, los demás piden limosna. Con eso hacen suficiente para sobrevivir y juntar de a poco lo necesario para irse. Al momento de este reportaje, solo les faltaba el «impuesto» de una persona para poder viajar. Aunque la playa es un lugar duro para vivir, hay personas y organizaciones que tratan de hacer este tránsito más fácil para el migrante. Las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, de la arquidiócesis de Apartadó, son cuatro monjas que, entre otras cosas, crearon un comedor donde cientos de migrantes comen cada día. Funciona con recursos de la arquidiócesis, la ayuda de las mujeres que cocinan a diario y de las voluntarias que hacen el proceso de registro de los migrantes para que reclamen su almuerzo. Ana Fajardo es la monja que menos tiempo lleva en Necoclí, apenas 10 meses para ese momento. Es de Pasto, pero ya recorre el territorio como si fuera local. Mientras caminaba, migrantes, policías y habitantes le pedían la bendición; hasta un cambista que cargaba con un gordo fajo de dólares en sus manos se inclinó a su paso para ser santiguado. También está la Tienda Humanitaria que regala implementos de higiene personal. A diario llegan entre 60 y 80 personas y allí les entregan los artículos que manifiesten necesitar. Esta es una de las iniciativas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Necoclí, así como tres tanques de agua potable (ver página 12). Un padre con dos niños en brazos llegó a la tienda. Le entregaron papel higiénico, crema dental y jabón; además, le dieron un fular portabebés. Le enseñaron cómo doblarlo y, una vez lo amarró a su pecho, cargó al niño menor en él para probar que funcionara; el niño de cabellos dorados reía mientras su padre lo acomodaba; cuando por fin estuvo bien, el padre lo miró y sonrió, le besó la frente y salió con él en su pecho y su otra hija agarrada de la mano. Mariel comenzó a migrar hace cinco años con su familia. Fueron hasta Perú, pero al no encontrar lo que buscaban emprendieron hacia Estados Unidos. Foto: Juan Felipe Restrepo. Niñez en tránsito De cada 10 migrantes, tres son mujeres lactantes con niños en brazos, según el personero Menco. Y de acuerdo con Unicef, entre enero y octubre de 2023 cruzaron por Necoclí 99.995 menores de edad. En Necoclí los niños saben que van de paso y que su destino es Estados Unidos. Pueden estar un día jugando en la playa con otros niños, y al otro subidos en una barca rumbo al Darién. Para quienes no se han ido es normal verlos irse, y para los que se van, parece que no les duele hacerlo. Aunque para muchos de ellos el viaje puede ser como una aventura, están más expuestos a los riesgos del camino y migrar con ellos puede ser más difícil para los adultos que los llevan. La iniciativa Espacios Seguros de la organización Goal es un intento por brindarles a los niños un lugar apropiado en medio de tanto caos. De lunes a viernes, Geraldyn Mendoza, psicóloga del proyecto, acomoda las mesas y sillas coloridas para iniciar las actividades. Allí juegan, aprenden un poco, se conocen entre sí y comen un refrigerio que para algunos es su desayuno. Los niños llegan temprano para ayudarle a Geraldyn en la tarea. A este espacio, que va de nueve a 11:30 de la mañana, pueden llegar a asistir más de 50 y hasta más de 90 niños. Siempre tiene que ir un padre o acudiente. Algunos se quedan con

Los trapitos sucios se lavan en la casa

¿Qué pasa cuando el hogar es el lugar del que te quieres proteger? ¿Qué sucede cuando el monstruo no está debajo de la cama sino en todas partes? Cuando los sueños se tornan pesadillas y el despertar no trae consuelo. ¿Cómo enfrentar la cruda realidad que se despliega ante los ojos? Cuando las palabras se atascan en la garganta, cuando el juego se vuelve parte del temor, cuando mirar hacia adelante parece una hazaña, ¿cómo lidiar con el peso de un pasado que te marca de por vida? Bris es una mujer de 28 años. Le gusta nombrarse y que la nombren como Bris Pino, sobre todo por la conexión con lo femenino, con su mamá. Tiene piel mestiza, ojos grandes que caen a los lados, cabello lacio que enmarca su rostro, dos tatuajes de mandalas en los hombros que la mantienen, como ella dice: “en equilibrio”, y buena postura. No parece que por años estuvo encorvada, la meditación la ayudó a enderezarse. Aprendió a soltar, soltar todo lo que partió del dolor de su infancia. Vive en el barrio Santa Rita, Bello. Es feminista popular y toda su militancia ha sido en Medellín. Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Luis Amigó, trabaja como educadora popular en la Corporación Amiga Joven, acompañando procesos de niñez en prevención de violencia sexual. Han sido 6,352 casos de violencias sexuales contra menores de edad en el municipio de Medellín del departamento de Antioquia, desde julio de 2022 hasta noviembre de 2023, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Para dimensionar esta realidad, basta con imaginar que estos casos podrían llenar 7 veces el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, que tiene una capacidad para 880 personas. Es una imagen impactante que confronta con la magnitud del problema y obliga a reflexionar sobre qué se está haciendo como sociedad para proteger a los niños y las niñas. Dentro de estos casos, se registraron 1,568 actos sexuales, 1,352 accesos carnales, 897 acosos sexuales, 711 otras formas de violencia sexual, 37 casos de explotación sexual, 5 de trata de personas, y 2 de mutilación genital en menores de 5 años. Cada uno de estos números representa una historia de sufrimiento. El 76% de estos casos corresponde a 4.841 violencias sexuales que han afectado a niñas. Esto debería replantear los enfoques y políticas que se tienen para abordar la violencia de género desde sus raíces más profundas. Grietas y olvido Durante dos décadas, Bris ha luchado por rescatar los fragmentos buenos de su infancia. Ha intentado exiliar la amnesia, esa que puede durar en una persona desde minutos, hasta décadas. Sin embargo, sus esfuerzos apenas han logrado desenterrar migajas de recuerdos que han ido liberándose como una hoja seca de un árbol, o como todo un montón de ellas. Estas memorias que se reviven en su mente, atraviesan su ser como ráfagas de angustia, perturbando sus músculos, desafiando su equilibrio y acelerando el latido de su corazón. La memoria es un resguardo del pasado con escondites; entre sus pliegues se encuentran los momentos que se resisten a ser rescatados por palabras. De acuerdo con el docente de Psicobiología en la Universidad de Antioquia, Jorge Iván Fernandez, quien ha trabajado el tema de bases biológicas de la conducta durante diez años, “recordar algo que no puedes nombrar es más difícil. Algo que no puedes entender. Puede que haya personas que digan: ‘yo no sabía. Vine a entender, que a mí me abusaron, cuando me lo señalaron’. Si no tienes palabras para nombrar algo, no está en tu vocabulario, en tus referentes del mundo, va a ser muy complicado decir: ‘a mí me pasó esto’, pero cuando tienes ya las herramientas, es posible reconocerlo”. El lenguaje y la evocación van de la mano: se nombra para que algo exista, pero a veces el dolor cae sin mitigaciones en los recuerdos y los empaña de forma indefinida. A los 8 años, Bris dormía en una habitación con todas sus hermanas, en ella había cinco camarotes apiñados como refugio, con una entrada resguardada por una cortina que apenas conseguía ocultar el peligro que la acechaba. Cada noche, sin falta, ella y sus hermanas se armaban de coraje, organizaban una barricada improvisada con canecas, palos y cualquier trasto que pudiera desencadenar, el estruendo necesario para alertarlas de que el hombre que las aterraba tanto, había llegado. Repetían el ritual una y otra vez, aferrándose a la idea de que esa noche, quizás, él no entraría. El escenario más común donde ocurren casos de violencia sexual, es el hogar, con un total de 3,266 casos, según los hechos reportados por SIVIGILA, entre julio de 2022 y noviembre de 2023 en el municipio de Medellín. Es crucial resaltar que dentro de este contexto, se incluyen los dos casos de mutilación genital. Estas cifras confrontan con una realidad en la que el lugar que debería ser un refugio seguro para niños y niñas se convierte, en demasiadas ocasiones, en el escenario de sus peores pesadillas. BRIS «Tengo algunos recuerdos que me llegan a la cabeza, entre ellos está que él lo hizo muchas veces, pero hubo uno en el que sentí que no era algo normal, que eso no era un amor de papá, y hablé. Más o menos como a los siete años, recuerdo que yo estaba muy enferma en la casa de mi abuela, y estaba sola. Todos habían salido, no sé para qué. Mi papá llegó a mirar cómo estaba yo. Recuerdo que apenas llegó, me senté… sabía qué iba a pasar, sabía que llegaba a tocar. Vi que él empezó a mirar como por las habitaciones si había alguien. —Quién hay aquí —Me dice. —Estoy sola. —Entonces venga yo le hago unos masajitos, venga la acaricio. Venga veo cómo está para tocarla. Empezó a tocarme las piernas, los hombros, los senos, y ya me iba a tocar mi vulva, cuando le dije: —¡Nooo, usted qué está haciendo! Usted porque me toca, usted porque me toca