Sembrando Historias

En Támesis, el taller Sembrando Historias reunió a estudiantes de periodismo y habitantes del municipio en un ejercicio colectivo de escucha y memoria, donde la siembra simbólica y la escritura se convirtieron en herramientas para reflexionar sobre el territorio, su identidad y su cuidado.

Despegar siendo músico emergente

Para muchos músicos emergentes, escribir canciones no es el mayor desafío. Lo verdaderamente complejo comienza después: sostener el proyecto, encontrar escenarios, acceder a formación, circular la música y, sobre todo, no abandonarla en el intento. El talento abunda, pero las plataformas son escasas, abrirse camino en la música suele disputarse entre la vocación y la supervivencia. Foto: ICPA. Hacer música no empieza en un escenario ni termina en una canción publicada. Empieza, muchas veces, en una habitación prestada, en una libreta con letras que no se cantan en voz alta, en un trabajo que no tiene nada que ver con el arte pero que permite sostenerlo. Los músicos emergentes se enfrentan a la falta de tiempo, de recursos, de oportunidades viniendo de lugares precarizados y, sobre todo, de espacios que les devuelvan la certeza de que su oficio tiene un lugar posible. Esta es la historia de dos músicos que intentan despegar sin atajos, en un país donde crear no siempre garantiza existir. En medio de trayectorias interrumpidas por la rutina, las necesidades y la enfermedad mental, apareció un estudio rodante que, por unos días, se instaló en sus municipios y alteró el curso de sus carreras. Hacer música cuando la vida aprieta Cuando Damián Tello llegó a Antioquia, la música dejó de ser el centro de sus días. Antes de ser «Cresllo» era, ante todo, alguien intentando sostenerse. Había dejado Cali y, como muchos jóvenes, tuvo que concentrarse primero en resolver lo inmediato: el arriendo, la comida, el trabajo. Atravesó un periodo en el que las urgencias económicas se impusieron sobre cualquier proyecto artístico. Durante meses trabajó haciendo domicilios entre Medellín y el Occidente antioqueño, jornadas largas en moto que lo dejaban exhausto. «La rutina ya me había aplacado tanto que no había vuelto a hacer música», cuenta. Su relación con la creación venía de mucho antes. Aprendió a escribir entre los tres y cuatro años, guiado por su padre, y desde entonces no dejó de hacerlo. En el colegio fue parte del periódico estudiantil, más por la posibilidad de publicar sus propios textos que por el ejercicio periodístico en sí. «Siempre estuve escribiendo», dice. La escritura fue el puente que más tarde lo llevó a la música. En el rap encontró una forma de trasladar la poesía a la canción, influenciado por raperos españoles como Porta, Nach y Santaflow pero, especialmente, por la escena venezolana de Apache, Canserbero y Lil Supa. «Me crié musicalmente con el rap venezolano». Su historia es parecida a la de cientos de músicos que iniciando sus carreras se enfrentan a la realidad de tener que dejar la música en segundo plano para sobrellevar el día a día. Aquellos que no cuentan con una plataforma que los respalde o ganan algún concurso que encamine sus carreras, corren el riesgo de abandonar la música. Damián, afortunadamente, contó con lo segundo. En medio de la rutina de levantarse, ir a trabajar, trasladarse de Ebéjico a Medellín, de Medellín a Ebéjico varias veces en el día, la primera convocatoria de La Nave, el estudio rodante de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que visita a las subregiones para apoyar las carreras de artistas emergentes, apareció en un momento inesperado. Damián se inscribió sin grandes expectativas. No tenía un plan trazado ni una ambición desmedida. «Mi objetivo era ir a divertirme», cuenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió no ir a trabajar. El proceso fue distinto a lo que imaginaba. Desde el trato inicial hasta la dinámica de las audiciones, la experiencia le devolvió una sensación que había quedado relegada: la de ser artista. «Fue recordar literalmente mi motivo de existencia. La música es lo que me mantiene vivo«, afirma. A pesar de sentirse intimidado por el nivel de otros participantes, cuando subió a la tarima decidió entregarlo todo. «Cuando toco el escenario dejo de ser Damián y me convierto en Cresllo». Fue elegido como uno de los ganadores de la primera temporada. El anuncio lo tomó por sorpresa. «No me lo creía», recuerda. Los aplausos, luces y vítores no bastaron para sacarlo del trance, pasó un minuto antes de que reaccionara y se diera cuenta que algo estaba a punto de cambiar. «Llegó como una cachetadita de la realidad, como un recordatorio de que sí podía hacerlo«. El aprendizaje más fuerte no vino del escenario, sino de los conversatorios con artistas de trayectorias consolidadas. Allí comprendió que la música no es solo creación, sino una industria que exige planificación, estrategia y trabajo colectivo. Mercado, público, identidad artística y el equipo son elementos que suelen permanecer invisibles para quienes apenas empiezan. «Hay que empezar a verla como una empresa, pero sin dejar de amarla». Después de su paso por La Nave llegaron otros espacios. Un campamento musical organizado por Sony Music Publishing, donde compartió procesos con artistas y productores ya posicionados. Lo que más le sorprendió fue el trato horizontal. «No era un seguidor hablando con un artista, éramos dos artistas». Durante ese proceso grabó «Rápido», una canción que marcó un cambio en su forma de trabajar. Escribió, reescribió, produjo y publicó. La letra salió en poco tiempo, «muy rápido», adaptándose a dinámicas profesionales distintas a las que conocía. Damián insiste en que el valor central de proyectos como La Nave está en algo que pocas veces se nombra: la dignidad del artista. «A cada persona que pasa por ahí, gane o no, se le da trato de artista». Escenarios adecuados, buen sonido, registro audiovisual y acompañamiento real se convierten en estímulos decisivos para no desistir. «Cuando alguien te da el valor que necesitas como artista, eso te da gasolina para avanzar». Cresllo durante un concierto de La Nave, el estudio rodante que recorrió municipios de Antioquia y le permitió grabar su primer sencillo en condiciones profesionales. Cortesía: Cresllo / ICPA. Cantar sin bajar la guardia A Jeyson Martínez, conocido artísticamente como «Son Jey», la música no lo encontró en una tarima, sino en la

Si la minería acecha, Támesis resiste

La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra.

Semillas de resistencia

Semillas de resistencia Heidy Johana Díaz Chaverra | heidy.diaz1@udea.edu.co Joan Manuel Guarín Castañeda | joan.guarin@udea.edu.co Sara Hoyos Vanegas | s.hoyos@udea.edu.co Verónica Lucía Zarama Guerrero | veronica.zarama@udea.edu.co En Támesis, la defensa del territorio se ha tejido desde lo sensible, lo simbólico y lo cotidiano. Ante la amenaza de la minería, la comunidad ha encontrado en las prácticas culturales no solo herramientas de expresión, sino formas esenciales para proteger la vida. En 2008, la multinacional AngloGold Ashanti anunció su interés en explotar los recursos minerales del territorio bajo el proyecto Minera de Cobre Quebradona, el cual tendrá injerencia en predios de los municipios de Jericó, Fredonia y Támesis. Justamente en este último municipio, sus habitantes crearon una estrategia de defensa del territorio que no se basa solo en discursos políticos ni litigios legales: han construido todo un tejido de resistencia social desde el arte, la educación y la comunicación Estas prácticas no son ornamentos de la resistencia: son su esencia. A través de canciones, murales, tejidos, rituales, programas radiales y aulas escolares los habitantes del territorio han cultivado memorias compartidas, vínculos con la tierra y una conciencia crítica que se fortalece con acciones comunitarias. Resistir aquí ha sido sembrar, cantar, enseñar, recordar y cuidar. “Estas herramientas hacen que se fortalezca el tejido social y que las expresiones artísticas cuenten esa historia de resistencia” Astrid Henao Astrid Henao es tejedora territorial y lideresa social del municipio. En sus palabras da cuenta de cómo la cultura es una práctica viva y transformadora que articula a la comunidad, la memoria y el cuidado del territorio. Con una voz arraigada en el sentir campesino y en la práctica constante de la cultura como resistencia, ha acompañado procesos colectivos que reafirman que en Támesis resistir también es “co-existir”. “El arte, la cultura y la educación son estrategias políticas y poéticas para defender el territorio” Astrid Parra Esto afirma Astrid Yohana Parra Ospina, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, cuya labor se ha centrado en la intersección entre las artes, la educación y la construcción de paz. Desde su experiencia como investigadora y pedagoga, sostiene que la cultura construye identidad, el arte moviliza emociones, la educación siembra conciencia y la comunicación amplifica mensajes. Estos cuatro pilares se han convertido en una cultura de la resistencia que busca sostener vínculos, preservar legados y proyectar un futuro posible lejos del extractivismo. En esta serie web se recogen cuatro historias donde la cultura se hace visible: una tejedora que articula procesos culturales en defensa del territorio; artistas que cantanla memoria viva del municipio; una emisora comunitaria que informa y moviliza y un colegio donde se educa sobre el cuidado y el arraigo. Explora los contenidos, escucha las voces, recorre los relatos: en este rincón del Suroeste antioqueño, crear también es resistir. Episodio 1: Trazos y ritmos que germinan La resistencia en Támesis se teje desde la propia identidad cultural de su comunidad. Este episodio muestra cómo las expresiones artísticas y culturales se han convertido en un pilar de la defensa territorial: celebraciones, encuentros y proyectos comunitarios que fortalecen el tejido social y ayudan a aliviar la carga que implica resistir en el municipio. https://youtu.be/2Lh13lJZfT8 Episodio 2: Donde florece el mensaje En Támesis, la resistencia a la minería no solo se vive en las calles, sino que también se expresa en cada palabra, imagen y mensaje que circula en el pueblo. Este capítulo explora cómo la comunicación desde la radio y la televisión local informa a la comunidad mientras fortalece la conciencia colectiva, la identidad y la defensa del territorio, dignificando la vida de sus habitantes. https://youtu.be/iPG8i-bBwes Episodio 3: Aulas que florecen En Támesis, el futuro se construye desde las escuelas. En este municipio, cuya historia de rechazo a la minería se remonta a más de dos décadas, las instituciones educativas con enfoque ambiental se han convertido en faros de conocimiento y resistencia en la defensa del territorio. Este episodio explora cómo la educación ambiental y la participación de niños y jóvenes en las conversaciones comunitarias han permeado el sentido de identidad, pertenencia y apropiación del territorio en las nuevas generaciones. https://youtu.be/AhEVyPMl9zY

Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”

Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio

Tocar las puertas con el arte

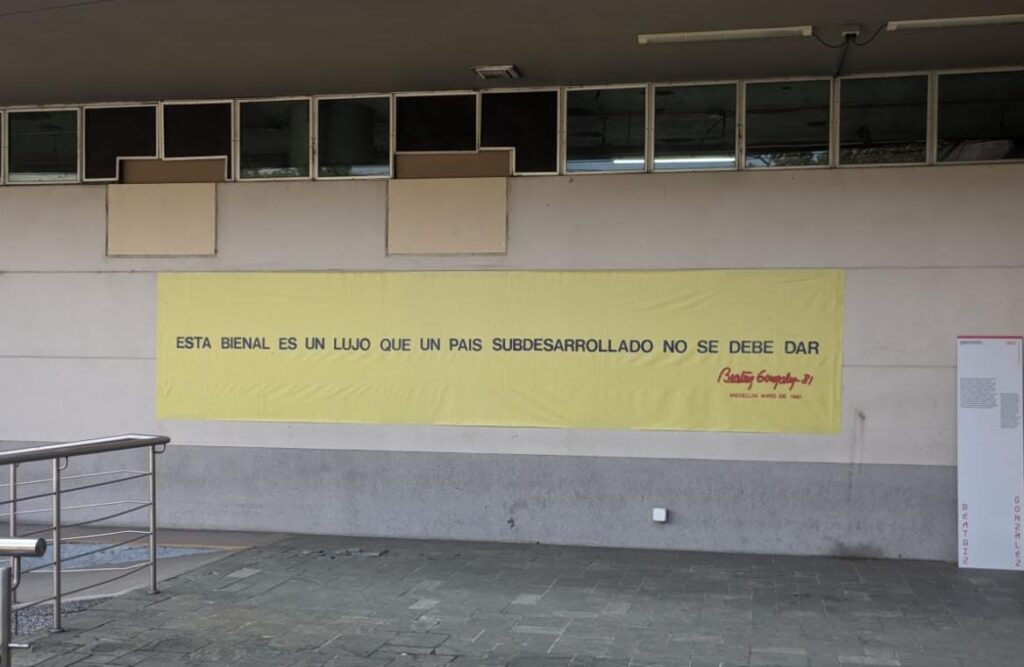

En un país que todavía discute si el arte es un lujo o una urgencia, la Bienal irrumpió en Medellín de golpe. En Colombia, a diferencia de otros países donde las bienales están consolidadas tanto en tradición y prestigio, estos eventos siguen siendo una rareza, un experimento, una apuesta que no termina de cuajar en el imaginario colectivo. Aun así, durante casi dos meses Medellín decidió intentarlo. Si algo distingue a esta edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) es el gesto de sacar la bienal del sur de la ciudad donde se suelen albergar los museos y galerías, del mismo museo, de la ciudad y distribuirla por territorio. Por primera vez en su historia, la Bienal de Medellín miró hacia afuera de su centro, a las periferias metropolitanas, y llevó el arte a regiones que suelen estar lejos de los focos curatoriales más citadinos. Ese gesto pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa cualquier proyecto cultural de quién tiene acceso real a la experiencia estética. La vieja discusión sobre si es posible sostener una bienal en un país con marcadas desigualdades aparece incluso en los pabellones. «Esta bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar», esta frase de la artista Beatriz González que dijo durante la bienal de los setenta, se encuentra hoy exhibida en la entrada de Coltabaco, una de las sedes de la bienal de 2025. Es el punto de partida para pensarnos de qué manera, a diferencia de las bienales del «primer mundo» que están enmarcadas en el turismo cultural y el consolidado mercado del arte, aquí asistir a una bienal sigue siendo participar en un experimento social. Y la frase resuena porque, en realidad, lo que se necesita para una bienal no son más vitrinas ni invitados extranjeros, sino más miradas formadas, más experiencias estéticas, más preguntas. No la venta al coleccionista extranjero, ni la invitación a una academia en Europa. Es algo más sencillo, la posibilidad de que un estudiante de un municipio, que llega con el uniforme puesto, salga diciendo que entendió algo, que sintió algo, que el arte le habló en un idioma que no sabía que conocía. Roberto Rave, Secretario de Cultura de Antioquia y director de la BIAM, dijo que el objetivo era «llevar la bienal a los rincones de Antioquia». Una apuesta que podría sonar simple, pero a la vez ambiciosa, casi muy institucional, si no fuera porque en Colombia la gente rara vez tiene acceso real al arte contemporáneo. No porque falte interés, sino porque el arte suele quedarse encerrado en las mismas paredes de siempre. Y la formación, que escasea en el ciudadano de paso que no frecuenta el arte porque su realidad no se lo permite, es otro gran obstáculo. Fredy Alzate, artista visual y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, lo sintetiza en tres niveles. El primero tiene que ver con la formación de públicos. Muchas personas no tienen el hábito de visitar museos, pese a que la mayoría de estas instituciones son accesibles e incluso gratuitas. El segundo nivel está en las arquitecturas mismas: la bienal decidió ocupar espacios no convencionales, como una antigua fábrica o los talleres del Ferrocarril de Antioquia, lo que obliga a pensar el arte por fuera del «cubo blanco» y a proponer nuevas rutas para acercarse a los contenidos culturales. El tercero, quizá el más importante, es la expansión territorial: «aparecen expresiones en la calle o en espacios públicos de pueblos o de zonas que habitualmente no han tenido estas presencias de arte contemporáneo y eso también es una apuesta importante». Para Rave, la democratización también se encarna en la operación: entradas libres, sedes conectadas por el sistema Metro, recorridos entre Bello, el Palacio de la Cultura, Coltabaco y los municipios. El foco está en abrir el acceso: «El arte no es de la persona que lo crea. El arte es de quien lo abraza, por eso esta bienal es para los taxistas, para los tenderos, para los peluqueros». La intención es «tocar todas las subregiones de Antioquia», repite Rave, casi como un manifiesto. Una bienal que no necesita que la gente venga al centro, sino que lleva el centro, o desmonta la idea misma de «centro», hacia ellos. Y quizás ahí está la clave de esta edición: en haber entendido que democratizar el arte no es solo abrir la puerta, sino ir a tocarla.

Recuerdos de Bienal: De Coltejer a la BIAM

57 años después de la primera bienal, la ciudad y el departamento revivieron el evento que puso a Medellín en el mapa del arte latinoamericano con la BIAM 2025. En el marco de su clausura, vale la pena volver atrás y recorrer la historia de aquellas bienales que, contra todo pronóstico, hicieron que una ciudad conservadora se pensara en clave del arte contemporáneo. Recorte del diario La Nación. La idea de una bienal en Medellín empezó a tomar forma en 1967, cuando Coltejer celebró sus 60 años con dos exposiciones nacionales. La primera, bajo el nombre de «Salón de pintores residentes en Cali», con obras de artistas sobresalientes del Valle, y la segunda, titulada «Arte nuevo para Medellín», sorprendió a un público que descubrió otras posibilidades plásticas en la ciudad, distintas a la tradicional acuarela antioqueña. Fue, hasta ese momento, la exposición de arte con mayor cantidad de visitantes en toda la historia de la ciudad. De allí llegaron no una, ni dos, sino tres Bienales de Coltejer en 1968, 1970 y 1972, que marcaron un hito en la representación iberoamericana del arte contemporáneo de la ciudad. Según el artista y docente Fredy Alzate, estos eventos fueron de carácter internacional y permitieron que las facultades de arte y los artistas locales entendieran qué estaba pasando en el mundo. En ese entonces, Medellín recibió obras y propuestas que normalmente solo circulaban en grandes centros culturales latinoamericanos. «Era algo de muy buen nivel», dice Alzate, y por eso mismo parecía extraño que sucediera aquí, en una ciudad que todavía se pensaba periférica frente a Buenos Aires, São Paulo, México o La Habana. El impulsor y fundador de las bienales de Medellín fue Leonel Estrada, un polímata en toda la extensión de la palabra: pintor, escultor, ceramista, crítico de arte, poeta, gestor cultural, odontólogo de profesión y artista por vocación. Buen bailarín, aficionado a la música y con un afinado sentido del humor, aunque no tanto como su ojo para el arte. Formado en estética en Bellas Artes, fue una figura profundamente involucrada en los debates culturales de la época, de los que estaban en todas partes en lo que a la escena artística se refiere y creía con terquedad que Medellín debía abrirse al arte contemporáneo. El Melquíades de la época. Dirigió la exposición de 1967, la misma cuya acogida desbordó el potencial de un público dispuesto a descubrir nuevas posibilidades en el arte, y desde allí comenzó a gestarse la ambición de un proyecto más grande. Cuenta Samuel Vásquez, poeta y cofundador de las Bienales de Medellín: «El fresco ambiente de innovación que Arte Nuevo para Medellín suscitó, y la favorable copiosa respuesta que generó en la prensa, los estudiantes y el público, nos tomó a todos por sorpresa. Leonel, entusiasmado por el asombro que la exposición proyectaba y la gran acogida que estaba teniendo, me propuso la idea de crear una Bienal». Una idea desproporcionada que, seguramente, él intuía que cabía en un espíritu desbordado como el mío a mis dieciocho años. Dada la coincidencia de que Leonel era cuñado de Rodrigo Uribe Echavarría, entonces presidente de Coltejer, convenció a éste para que patrocinara la inusitada aventura de una bienal internacional de arte en la ciudad. Pese a encontrarse en una época tan refractaria al arte, a la cultura y a toda expresión de libertad, a las que miraban y vigilaban como enemigos, Uribe aceptó. Con seguridad, sin esa coincidencia y la obstinación de Leonel no habría sido posible la realización de una bienal en una ciudad tan conservadora, apenas industrial y sin referentes fuertes de arte contemporáneo. Así se inauguró la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer. Una nota de El Espectador cuenta así: «El 4 de mayo, a las 6:30 p.m., se inaugurará la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer, en el pabellón de Física de la Universidad de Antioquia, nueva Ciudad Universitaria». El presidente de Coltejer, Dr. Rodrigo Uribe Echavarría, dirá las palabras de presentación. Invitados y amantes de la pintura y de las artes van a poder recrearse contemplando obras de 93 artistas iberoamericanos (37 colombianos y 56 extranjeros), 180 cuadros en total. Fue un éxito. Afiches de las Bienales Coltejer. Le siguió la bienal de 1970 y la de 1972, pero la fiesta duró poco. Medellín se quedó casi una década sin bienal. La ruptura se vio reflejada cuando en 1981 se realizó la última edición, aunque ya no bajo el formato temporal de una Bienal. Ese año, el evento pasó a ser opacado por el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), que se dio después de que la crisis económica de 1974 sometiera a la bienal de arte a un receso forzoso, ante las dificultades que enfrentaba Coltejer. Raúl Toro, un artista con más de seis décadas de carrera, asistió a todas las ediciones desde 1968 y recuerda que después de ese cambio «las bienales se perdieron absolutamente porque dijeron que no había dinero». Hubo, sin embargo, intentos de reactivación. En 1997 se organizó el Festival Internacional de Arte en Ciudad de Medellín, al que llegaron numerosos artistas internacionales, aunque no logró consolidarse como continuidad formal de las bienales originales. Aun así, la ciudad siguió recibiendo proyectos de gran escala que, para algunos, pueden leerse como extensiones de esa tradición. Alzate destaca tres eventos del Museo de Antioquia: MDE7, MDE11 y MDE15, que contaron con curadurías amplias y la participación de artistas de distintos países. «Perfectamente se comprenden como continuidad de esos grandes eventos», afirma. Además, señala que en 2013 Medellín fue sede del Salón Internacional de Artistas, lo que reforzó el papel de la ciudad como plataforma para la circulación de arte contemporáneo en el país. Aunque el nombre «bienal» estuvo ausente durante más de cuatro décadas, la escena local no dejó de moverse. Distintos actores institucionales y culturales sostuvieron una dinámica intermitente pero significativa, que mantuvo viva la idea de que Medellín podía volver a albergar un

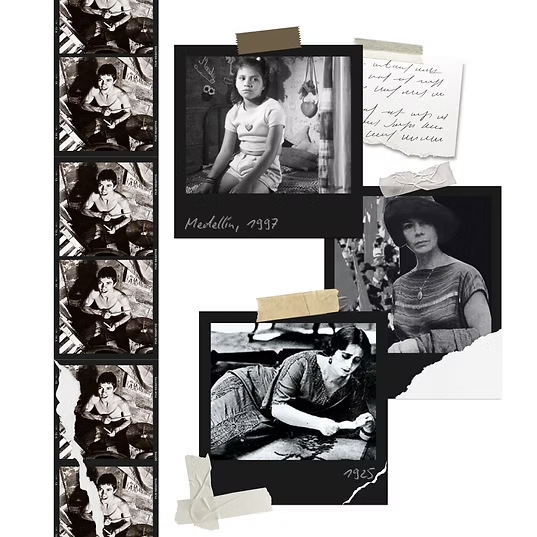

El rebusque del cine en Medellín

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados

De jueves a domingo, siempre rapeando en alguna parte

«De casas feas a plazas grandes” rapea N. Hardem en ‘Apolo’. En Medellín existe una escena hiphop que se reúne cada ocho días en casas y lugares que no feos, son pequeños. Este es un relato que reconstruye lo que pasa en tres de ellos: dos clubes y un estudio casero. Mientras Ruzto empezaba pasó el último metro. Foto: Pablo Giraldo Vélez. La terraza de 50|50 no tiene tarima. Pero tiene una mesa con un controlador DJ y, delante de ella, un espacio abierto sin mesas. Hace media hora dejó de ser jueves. Es la madrugada del 9 de mayo. Sobre Palacé, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, se alza un edificio de tres pisos. En el último, la terraza, Ruzto y Thomas Parr le piden a los asistentes que se acerquen al lugar en el que están cantando un tema que todavía no ha salido. Ambos son raperos. El primero, bogotano, está de visita, y el segundo, paisa, está presentando su último trabajo: Tropicanna Poison. La terraza tiene un techo que no la tapa completamente. Hacia afuera hay un muro bajo que la gente usa para recostarse y poner las cervezas. Hacia adentro, las tornas en la mitad, mesas al frente y a los costados de ella y en el fondo, el bar. Hoy hay dos por uno en polas nacionales. A medida que uno camina hacia el edificio, van apareciendo los beats y se escuchan los rapeos. A la terraza se sube por unas escaleras de metal a las que se accede desde la entrada de un garaje. En el primer giro de las escaleras el ambiente se vuelve rojo. La salida al segundo piso la tapa una cortina. Las escaleras dan a la parte destapada de la terraza. En los parlantes se escucha una canción de rap clásico. Detrás de la consola está SoulMatik. Desde el 21 de abril empezaron a promocionar el evento por Instagram. El flyer decía “Lanzamiento Tropicanna Poison de Thomas, Tabogo’s Finest live show de Ruzto”, y más abajo anunciaban los DJ sets de SoulMatik, que estaría poniendo rap y r&b de los años 90, y de Funkdealer, que pondría reguetón. Ruzto sale pasadas las once. Minutos antes ponen un micrófono en un stand y un teclado en una mesita. A lo lejos, en el occidente, se ve el Cerro Nutibara y cómo pasa el último metro, casi vacío, por delante de él. “Come on, motherfuckers, come on”, SoulMatik cierra con ‘ ‘Come on’, el clásico de The Notorious B.I.G y Saddat X, y el rapero bogotano atiende el llamado. Se para detrás del teclado. Ruzto, que ha ejercido como electricista, abre con ‘Relé’, un rap suave y lento que hace referencia a un relevador, un interruptor que se apaga y prende con el voltaje de la vida. Mezclados entre los asistentes varios raperos prestan atención. La gente se acerca y dos camarógrafos graban. Hasta ese día, 50|50 había alojado alrededor de quince eventos de la escena hip hop, una vez cada casi diez días. Sin embargo no solo se centran en ella. Negativo, uno de los dos fotógrafos, dice que el espacio “surge también como una propuesta diferente para Medellín, para la escena, para lo que se está haciendo ahora”. Además, habla sobre la importancia del espacio en relación con el arte. Y es que allí Negativo ha participado en una exposición, pero también se dan toques, DJ sets, lanzamientos y fiestas. Un nombre recurrente en estos eventos es Sick To Ill, un colectivo de DJ de la ciudad. *** Son pasadas las 9:30 de la noche del viernes 16 de mayo. En la puerta de una casa tradicional de Boston hay tres hombres con camisas anchas: Felipe, uno de los dos DJ de Sick To Ill; Toby, otro DJ y productor; y el bouncer, que cobra quince mil pesos la entrada. Encima de las paredes verdes de la fachada de la casa está la estatua de un santo. El lugar se llama Locación Secreta y hoy hay fiesta de rap y salsa. Adentro suena salsa y todavía no hay un DJ detrás de las tornas. La única pareja que ha llegado va de lado a lado. La casa tiene la sala principal, donde se da la fiesta, un cuarto con un sofá, uno con una tienda de ropa en donde conversan cuatro personas, otro que solo tiene una mesa, uno que dice prohibido pasar, uno al fondo a la derecha que sirve de bar y una sala al fondo. El espacio es de Sick To Ill y las paredes lo dicen. En las paredes de Locación Secreta está impreso lo que es Sick To Ill: hip hop. Foto: Pablo Giraldo Vélez. Hoy la fiesta tiene seis DJ sets. Felipe sale del cuarto cerrado con una caja. A las 10 empieza a sonar rap mientras la sala todavía está casi vacía. Felipe se acerca a la caja y va mirando los discos uno por uno, con la maña de quien lleva casi diez años como DJ. Cuando encuentra el que está buscando, guarda alguno de los dos que están en las tornas y pone el nuevo. Después de un momento, Juan, la otra mitad de Sick To Ill, activa una máquina de humo que disipa la luz roja que ambienta el lugar. Desde que se conocieron en un concierto de rap han publicado mixtapes, realizado eventos y abrieron en el quinto aniversario de Pantone de No Rules Clan en diciembre de 2024. El concierto tuvo fechas en Medellín y Bogotá y reafirmó la importancia del disco y el grupo de Sison Beats, Anyone/Cualkiera y Kario One en el panorama rapero nacional. Meses después, en marzo y abril de este año, No Rules tuvo también citas en España y Francia. En Locación Secreta, el 29 de junio de 2024, se dio el primer Enfermedallo, una fiesta en la que Sick To Ill graba un mixtape que lleva el mismo nombre. Ellos ponen los temas en vinilo y luego el mixtape

Termina la faena: ¿Manizales está lista para el último “olé”?

A partir del 2027 en la plaza de toros de Manizales ya no habrá espectáculos taurinos debido a la ley que prohíbe las corridas y que se sancionó el pasado 22 de julio. La Monumental, como se le conoce, tendrá que convertirse en un lugar para la cultura, el deporte y el arte, mientras los oficios que se desarrollan en torno a la tauromaquia quedarán en manos de una reconversión incierta. La Monumental, plaza de toros de Manizales. Foto: Jannín Cortés. Entre el silencio, la tranquilidad y las miradas cruzadas del toro de lidia y Esteban Duque, su criador, transcurre una mañana nublada de julio de 2024. El animal de más de 400 kilos está calmado, parece mirar a lo lejos a quien lo alimenta todos los días. No son seres extraños el uno para el otro, pero tampoco confiables. Solo en la distancia se atreven a observarse. Esteban y su familia trabajan en tierras de la ganadería Ernesto Gutiérrez, uno de los criaderos de toros de lidia más reconocidos y antiguos del país. Ahora, con la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional, queda en incertidumbre lo que pasará con las actividades económicas asociadas. La ley prohíbe el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros, sueltas de vaquillas y todas las actividades y los procedimientos relacionados con la tradición taurina. Sin corridas, se acaba la crianza de toros de lidia pues, según Esteban, el dinero invertido en estos animales solo se justifica para las plazas y no para el consumo habitual de carne. No Más Olé La Ley No Más Olé fue aprobada por el Congreso el 28 de mayo del 2024. Después de año y medio de debates, aplazamientos, demandas y tutelas fue sancionada como ley de la república el 22 de julio por el presidente Gustavo Petro para continuar con el reconocimiento de los derechos de los animales y el respeto hacia todas las formas de vida, según la página de la senadora Esmeralda Hernández. “Fue un proceso muy complejo porque presentó una oposición importante por parte de sectores muy poderosos que influyen en la toma de decisiones en el Congreso y que utilizaron una cantidad de maniobras dilatorias”, le dijo a De la Urbe la senadora Hernández, autora de esta ley junto con Jorge Ignacio Zorro Sánchez, exviceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Transcurridos tres años de aprobada la ley, las corridas ya no tendrán lugar. El futuro de los toros de lidia es incierto, lo mismo que la reconversión económica de los escenarios y empleos relacionados con la tradición taurina. Entre estos últimos, están los empleos directos que generan las plazas de toros entre administrativos, toreros, ganaderos y criadores; logísticos, de quienes organizan las arrierías, los conciertos y los desfiles que acompañan las ferias; y los indirectos, como los vendedores informales que se benefician con la venta de ponchos, sombreros, botas, comida, entre otros. En una entrevista para El Tiempo, el alcalde de la ciudad Jorge Rojas aseguró que son entre 700 y 4000 los empleos afectados. Por su parte, las plazas tendrán que convertirse a partir de un año en escenarios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas que, según la senadora, generarán más empleo y dinamizarán el lugar, pues no solo se usarán en una época del año, como suele hacerse en la fiesta brava. Manizales se perfiló como una ciudad taurina desde 1951, según reseñó Lucas Marín Aponte, licenciado en Ciencias Sociales, en La Patria. Ese año se inauguró La Monumental con su primera temporada taurina. Esta actividad tomó tanta fuerza que, en enero de 1955, hizo parte de la programación de la recién creada Feria de Manizales. Tanto los toros como la Feria se volvieron parte de la identidad caldense, como lo retrató en 1956 Guillermo González en el pasodoble “Feria de Manizales”, reconocido por todos los manizaleños como el himno no oficial de la ciudad. La ganadería Ernesto Gutiérrez surgió de una división de la ganadería Dosgutiérrez en 1969, cuando fue repartida entre los hermanos Hernán y Ernesto Gutiérrez Arango. Hoy es el hogar de más de nueve familias. Foto: Jannín Cortés. Entre el pasto y el asfalto Desde 1954, la ganadería Ernesto Gutiérrez, fundada por él, ha sido un pilar en la historia de la tauromaquia en Colombia. Esteban Duque es un joven de 17 años que ha pasado toda su vida en la hacienda La Esperanza, hogar de esta ganadería, ubicada en el frío paisaje montañoso del páramo de Letras y cerca del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tres generaciones de su familia –su abuelo, su padre y sus tíos y ahora él– han vivido y subsistido en estas tierras, cohabitando con los toros de lidia. A diario los cuidanderos y los trabajadores de la hacienda se levantan a alimentar a todos los animales –caballos, vacas lecheras, perros, gallinas, toros de lidia– y a mantener en buen estado lo que la naturaleza suele tomarse. Este lugar cuenta con todos los espacios para la crianza de animales, parcelas divididas para cada toro indultado y para los que pueden estar en manada; hay un sitio para las vacas y otro destinado para los caballos, hay uno para las vacunas y otro para lidiar los toros, y están también las viviendas de las más de nueve familias que viven allí. En la ganadería Ernesto Gutiérrez se cruzan, nacen, se alimentan y crecen los toros de lidia que durante más de cinco años se pasean por estos montes mientras obtienen la edad y el peso ideal para ser lidiados: mínimo 420 kilos. La raza que crían es el murú de santacoloma, que se caracteriza por ser mediana, de color negro profundo y cuernos cortos. Estos rasgos diferenciales se deben a la ubicación y el clima de las tierras que habitan. Además, según Esteban, estos toros también se caracterizan por su nobleza. Los toros se alimentan del potrero, el concentrado y la caña de azúcar,