La posibilidad de caminar habla del nivel de la calidad de vida en los entornos urbanos. Como asegura el movimiento Walk21, fundación que promueve la caminabilidad en las ciudades, esta actividad es un indicador clave de sociedades “con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad”.

En agosto de 2024, la escritora argentina Tamara Tenenbaum se declaró “víctima de intentar caminar en una unwalkable city” (ciudad incaminable). Estaba en Medellín y, según contó en X, resultó en una autopista donde un hombre venezolano las auxilió a ella y a su acompañante. Las llevó por un costado y, al despedirse, les aconsejó: “Princesas, al regreso toman un auto; nada de locuras”.

Esa publicación desató desde defensas de que sí se puede caminar en Medellín, hasta críticas que señalaban que caminar es un privilegio para unas pocas zonas. También detonó este ejercicio: les propusimos recorridos arbitrarios a cuatro cronistas que debían ir a pie desde un punto a hasta un punto b. La infraestructura, la falta de zonas verdes, la urbanización no planeada, las basuras, el irrespeto a los peatones y hasta el acoso sexual callejero son algunas de las barreras narradas en estas crónicas.

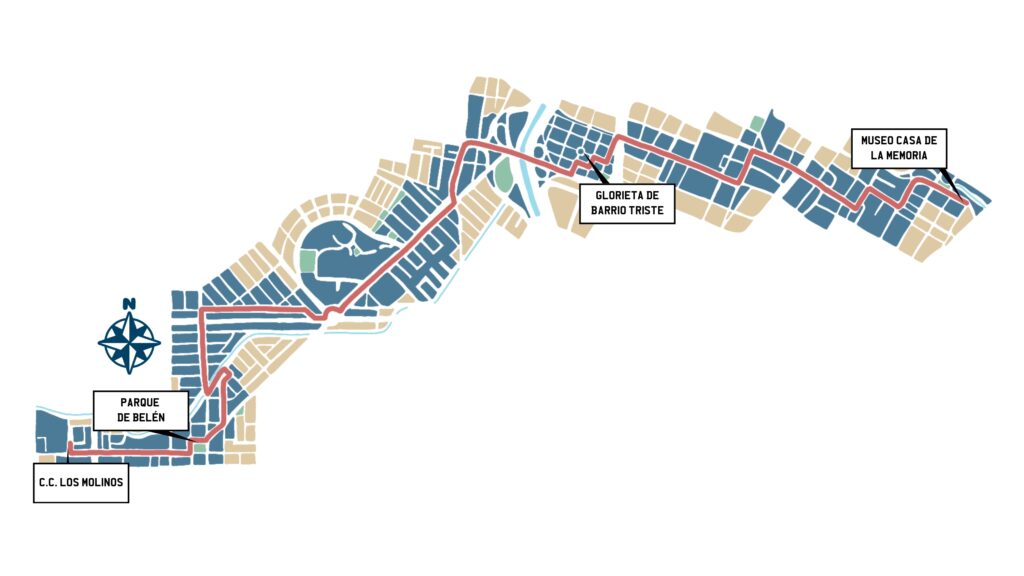

Caminar en dos ciudades distintas: de Belén al Centro

Por Santiago Bernal Largo | santiago.bernal2@udea.edu.co

Cuando cumplí 19 años decidí celebrar en un bar de Aranjuez. Mientras caminaba hacia el lugar, por la calle 92, la acera estaba tan llena de personas y de mesas que tuve que caminar con el pie izquierdo en la calle, cuando un Renault Clio azul le pasó por encima con la llanta trasera. No tuve ninguna fractura, pero la celebración terminó en urgencias con el pie hinchado, las burlas de mi hermana mientras me llevaba en una silla de ruedas y el miedo a que en cualquier momento otro carro me pase por encima.

Dos años después, mientras caminaba por Barrio Triste, recordé aquel episodio. Los talleres de mecánica abarcan las aceras; las motos, los camiones y los montones de repuestos hacen lo mismo en la calle. La alternativa parece ser columpiarse en los andenes y esquivar los carros.

Las aceras más despejadas son las de la iglesia, que tienen macetas hechas con neumáticos pintados. En la reja, un letrero dice: “Señor motociclista, por favor dejar esta zona libre para los peatones que ingresan al templo”. A una cuadra hay una glorieta con la escultura de un mecánico y unos cuantos árboles que emulan un parque de barrio; para cruzar hasta ella hay que pasar por una calle sin semáforo en la que circulan carros y motos en todas las direcciones. Decidí hacer lo que hasta ahora me ha servido: esperar a que alguien más tenga que cruzar para pasar junto a esa persona, como si el escenario ideal fuera ser atropellado en grupo.

Para salir de Barrio Triste, antes de la avenida del Ferrocarril, es necesario bordear un montón de camiones de carga parqueados en zona prohibida. Mientras caminaba, las aceras parecían estrecharse, había que voltear el cuerpo y bajarse de la acera. Miraba al frente asegurándome de que nadie me fuera a embestir, pero también miraba mis pies, como si tuviera que confirmar que no había nada que los pudiera pisar.

Caminar por Belén es otro cuento. Las aceras son anchas y hay muchos árboles. Con excepción del paso de Los Molinos a la 80, caminar por allí es tranquilo, seguro, no pasa nada. Bajando por la 33 hasta el parque de Belén no sentí miedo; una señora cargaba las bolsas del mercado y un par de extranjeros trotaban justo a su lado. Este barrio fue planeado y, como muchos de los barrios obreros de la ciudad, fue construido alrededor de las fábricas para darles vivienda a los trabajadores.

Seguí por Laureles, que también fue pensado como un barrio obrero, pero que en cambio empezó a ser habitado por la nueva clase alta de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que en Belén, cuando bajé por la 33 me percaté de los jardines y las aceras que, a diferencia de los de Barrio Triste o Aranjuez, estaban despejados.

Poca gente caminaba por ahí un sábado al mediodía. El occidente de Medellín es extraño para mí, esa ciudad planeada tan distinta a aquella donde un Renault Clio pasó encima de mi pie.

***

Al subir por Maturín el miedo se convirtió en algo más parecido al sofoco. Esta calle está cubierta por el viaducto del Metro y cientos de vendedores ofrecen ropa, sábanas, cobijas y hasta árboles de navidad. Desde allí caminé hacia las calles más conocidas del centro.

En el paso de Tenerife el semáforo estaba apagado y a mi lado caminaba una religiosa de la que yo dependía para seguir cruzando. En cada cruce aguardaba por alguien más para continuar y justo en la carrera Bolívar había una familia de cinco personas que, sin saberlo, me adoptó por unos segundos mientras llegaba hasta el otro lado.

Luego estuve en Ayacucho por donde además del Tranvía pasan un montón de motos que orillan a los peatones en unas aceras apretadas. Seguí caminando, pensando que si tocaba la raya verde que limita el espacio de la vía estaría en peligro de ser arrollado.

Esa vía también es la entrada al oriente de la ciudad. Por sus alrededores pasan los buses de La Milagrosa, El Salvador, Caicedo y Buenos Aires. También había camiones y camionetas de los campesinos de Santa Elena que bajan todos los días a la Placita de Flórez. Las aceras de la zona de la placita son una combinación entre Belén y Barrio Triste: hay árboles y son espaciosas, pero están llenas de cajas de carga además de las mesas de bares y restaurantes.

Caminé dos cuadras más hasta el teatro Pablo Tobón Uribe y de ahí subí hacia el Museo Casa de la Memoria. En el espacio entre ambos hay árboles, algunas esculturas y un monumento a las fuerzas militares. Es como un parque partido por la avenida Giraldo y la carrera 38.

Entre el teatro y el museo también está el CAI de Boston. Hay bancas y árboles. Ese día se escuchaba a los vendedores de “la olla” que está alrededor del museo. Frente a la escultura de Mahatma Gandhi, un hombre gritaba “¡Pepas, drogas, vicio, bareta, rueda!”, mientras que otro sacaba una bolsa de una matera. Allí, donde comienza el parque Bicentenario, ya no hay riesgo de ser pisado por ningún vehículo.

Cemento sobre un valle verde: de Aranjuez a Robledo

Por Juana Zuleta Betancur | juana.zuleta@udea.edu.co

Empecé mi recorrido un sábado a las 10:40 de la mañana con 25 grados. Además de los murales y los planos del artista en cada rincón, los árboles y los arbustos mantienen viva la esencia por la que se construyó la Casa Museo Pedro Nel Gómez. En los años 30, Pedro Nel construyó su hogar en las montañas de Aranjuez convencido por su esposa Giuliana Scalaberni, porque la vista del valle despejado y sin edificios le recordaba a ella su natal Florencia, en Italia.

La frescura del sitio hizo evidente el día caliente al otro lado del portón, donde los viejos edificios son los únicos que dan sombra. De la casa museo pasé al bullicio de la ciudad. Las ventas informales fueron el paisaje estático de la avenida Carabobo, mientras las motos, los carros y los buses, los que le daban movimiento.

Caminé derecho y a partir de Moravia noté que la zona estaba repleta de talleres de mecánica. 11:00 de la mañana. Misma temperatura. El ruido de los pitos de los carros, el polvo que se levanta, los gases de los mofles de los buses y el rebote del sol sobre unas láminas de zinc hicieron escurrir por mi frente algunas gotas de sudor, más que por calor, por agobio.

Los peatones y los ciclistas tienen su propio espacio, pero algunos motorizados lo toman como atajo. Las calles que tomé para llegar de un punto a otro tienen aceras pavimentadas, pero ¿basta esa condición para asegurar un urbanismo incluyente en la ciudad? Mientras me hacía esa pregunta recordé a los ciclistas, quienes andan en rutas que se interrumpen arbitrariamente.

Percibí un cambio desde la calle 77 junto al Parque Norte: ya no gobernaba el caos sino un silencio que me inquietó, pues podía escuchar el sonido de mis talones en cada paso. En los cinco minutos que tardé en llegar al Puente del Mico solo me crucé con dos personas. Eran las 11:26 de la mañana y Medellín estaba a 26 grados.

Llegué al puente, cuyo límite es una oreja que conecta por debajo con la Regional. Ese espacio similar a un parque es habitado por algunos habitantes de calle. Algunos caminan sin ritmos definidos, otros simplemente miran a la nada; algunos están sentados, otros recostados; unos están en grupos, otros dispersos y solos.

Frente a mí venía uno de ellos dando zancadas y moviendo drásticamente sus brazos hacia atrás y hacia adelante. Estaba tan encorvado que su cabeza parecía salirle del pecho. No vi sus pies porque estaba atenta a su mirada, que parecía fija en mí. Se estaba acercando y no encontraba cómo evitarlo. El puente tiene unos separadores en concreto que no permiten cambiar de carril ni de acera; quien no quiera seguir ahí solo tiene la opción de devolverse o ceder ante su destino incierto. El hombre solo pasó por mi costado sin darme la misma importancia que yo le di.

El puente termina cerca de la Terminal del Norte, donde vendedores de energizantes y agua fría corren hacia los conductores que los llaman antes de que el semáforo cambie. En el límite de Caribe con Robledo los talleres también acaparan las calles.

Por la transversal 78, detrás del centro comercial Florida, me encontré con una situación que desde pequeña mi mamá me dijo que evitara a menos que estuviera con mi papá: un bus estacionado junto al andén con todas sus puertas abiertas mientras un hombre lo limpiaba. Cuando le pregunté a qué se debía la advertencia contestó que alguien podría meterme ahí sin que nadie se diera cuenta. Rodeé el bus, como siempre desde que tengo memoria.

Llegando al Rinconcito Ecuatoriano, entre Córdoba y Pilarica, comencé a escuchar los silbatos de los bandereros con sus “pare y siga”. La vía hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe estaba cerrada por las obras del Metro de la 80 y se debía tomar otro camino. La contaminación auditiva fue tan inmediata que parecía imposible imaginar que a menos de dos kilómetros hubiera tanto silencio. Eran las 11:37 y las personas pasaban con el ceño fruncido por la luz directa en sus ojos. En la calle 73, el Cerro El Volador se asoma detrás de muros, talleres, lavaderos y parqueaderos que solo disminuyen llegando a la zona universitaria.

En las paredes que llevan a la primera entrada del Pascual Bravo hay una pintura de Pedro Nel Gómez, que alude a su profesión de arquitecto y a su interés por lo ambiental. Luego está la sede de Robledo de la UdeA, que llega hasta el ITM, y a una cuadra del Colegio Mayor está la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sobre la 80, a donde llegué a las 12:05.

La Casa Museo Pedro Nel Gómez y la Facultad de Minas están conectadas por su creador, cuya preocupación a la hora de dirigir sus proyectos era que el espacio natural estuviera presente en todas las transformaciones urbanísticas de Medellín. Los dos lugares mantienen ese legado: son pequeños bosques de verdes vibrantes que rodean edificios, pero basta un paso afuera de sus puertas para ver una ciudad que, al construirse, poco se interesó en seguir esa idea urbanística. Las calles solo ofrecen al peatón cemento bajo sus pies.

Echarle culpas a la lluvia: de Manrique a La Milagrosa

Por Melany Peláez Morales | melany.pelaez@udea.edu.co

Los truenos no dejaban de retumbar mientras me ponía los zapatos. El viernes 27 de septiembre hubo granizo, árboles caídos, inundaciones y sistemas de transporte colapsados. Me quedé en casa; Medellín y yo no estamos preparadas para la temporada de lluvias.

El sábado también llovió, pero ya estaba en la calle y con sombrilla. El sol apenas se asomaba entre las nubes como una linterna que se está quedando sin pila. Eran las 2:30 de la tarde. En la esquina de la calle 67 con carrera 47, en Manrique, niños salían de la catequesis; al frente, los albañiles recién pagados bebían y, del otro lado, en el semáforo, un vendedor de impermeables vivía su mejor momento. Ahí empecé mi recorrido desde la iglesia El Señor de la Misericordia hasta la parroquia La Milagrosa.

Como no sabía por dónde ir, fingí que era una ruta de peregrinación y escribí “parroquia” en Google Maps. Me abriría camino por algunos barrios de las zonas nororiental y centroriental. Dividí mi ruta en pequeños trayectos para memorizarlos y evitar sacar el celular, lo hago casi siempre que salgo, pero es inútil porque soy desmemoriada, indecisa y dependiente de la tecnología. Mi primera parada sería la parroquia La Sagrada Familia en Villa Hermosa.

Pronto tuve claro que me concentraría en echarle culpas a la lluvia por hacer más difícil mi camino. Cuando le di la espalda a la iglesia, lo primero que encontré fue un hueco inundado que me obligó a subirme al andén. Aunque no quería mojarme y mucho menos ser atropellada, la acera parecía una peor opción porque algunos gallinazos rondaban un arrume de bolsas de basura de las que escurrían muchos pedazos de carne cocinada con una que otra papa, tiras de cebolla y rebanadas de zanahoria. En otros sitios la lluvia remojó diminutas bolsas de ziploc, popó de perro, restos de comida y el pelaje de una rata que saltaba de jardín en jardín en la calle 66C con 41, en Villa Hermosa.

Se me dificulta defender el uso de las aceras: en el camino no pude pasar por encima de las motos parqueadas, ni por debajo de las sillas y mesas de negocios, ni subir los muros de metro y medio o atravesar las rejas de quienes decidieron encerrar el frente de su casa. En la calle 64 con carrera 40, cuando iba llegando a la parroquia San Miguel Arcángel, le di otra oportunidad a ser buena peatona y caminé por la acera sobre unas tabletas de gres rojiza y granito. Me resbalé porque seguía mojada, solo la palma de mi mano tocó el suelo.

La iglesia María Reina de los Ángeles, en el barrio Los Ángeles, es igual de grande y elegante que las casas del sector. El ruido de los buses desapareció mientras bajaba por Mon y Velarde hasta cruzarme con la calle Miranda. La sombra de los árboles oscurecía el pavimento y las paredes más de la cuenta; vi a un vigilante con uniforme, silbato y bolillo dando ronda unas cuadras más arriba. Su servicio de seguridad me hizo sentir insegura.

Desde el parque de Boston observé la iglesia Nuestra Señora del Sufragio. En todas sus entradas dormían habitantes de calle; algunos compartían el mismo rayito de sol. No pude evitar preguntarme dónde y cómo se refugiaron de las lluvias de los últimos días y antes de que pudiera responder abrieron las puertas y los despertaron para dar paso a los feligreses.

No me preocupa que me roben, tengo tres reglas básicas de autocuidado: preguntar cómo llegar solo a personas que no se puedan mover de donde están, no detenerme a pensar por dónde seguir ni devolverme por el mismo sitio para no parecer perdida y no mostrar el miedo. Ese día no cumplí la última. Había dos muchachos sentados en el muro que bordeaba una casa, uno de ellos estiraba las piernas hasta la mitad de la acera, las cerraba y las abría para chocar sus zapatos y atrapar la navaja que lanzaba hacia arriba, una y otra vez. A un lado había muros y al otro arbustos. Pedirle que parara y me diera permiso nunca fue una opción, romper otra regla y devolverme tampoco. Esperé hasta que se le cayó la navaja, se rio de mí y me dio paso.

Subí para llegar a la parroquia San Policarpo, en Sucre. Recordé que Medellín y yo no estábamos preparadas para las lluvias en la calle 64 con carrera 36: había una zanja con aguas estancadas aunque había escampado hacía más de una hora. Me detuve en el puente peatonal que conecta con Caicedo y sentí la quebrada Santa Elena crujir bajo mis pies; nunca la había visto café ni con tanta fuerza. Le eché la culpa a la lluvia y continué.

Cuando llegué a Buenos Aires confié en mi sentido de ubicación y seguí el tranvía para finalizar mi recorrido. Me perdí. Confundí la iglesia de La Milagrosa con la de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rompí mi segunda regla básica de autocuidado y me devolví por el mismo lugar, pero menos preocupada. Estaba cansada. Me faltaron cuatro cuadras en subida para llegar a la última parroquia. Abandoné mi peregrinación a las 4:23 de la tarde cuando un par de truenos iguales a los del día anterior anunciaron otro aguacero.

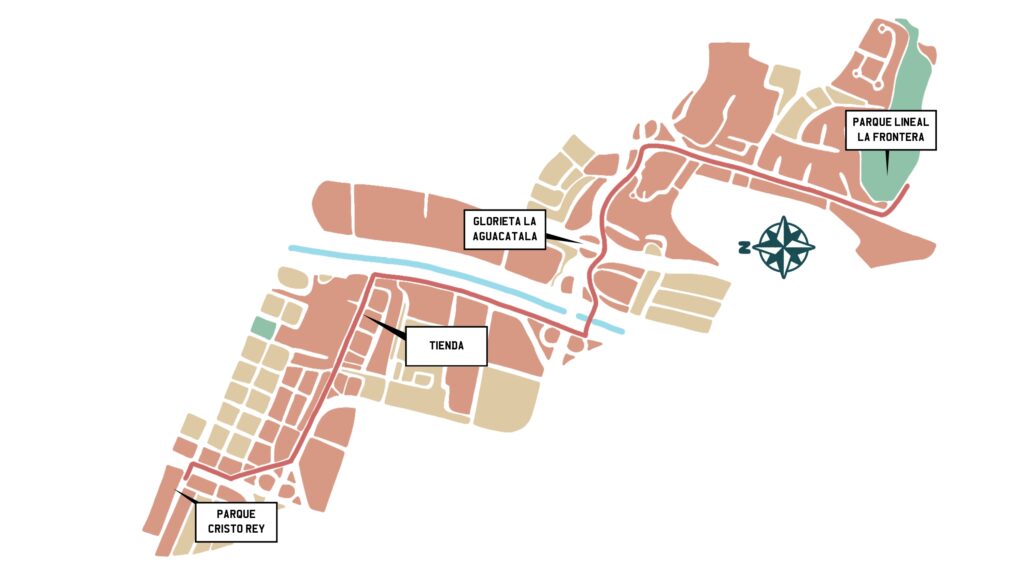

Ser mujer en la calle: de Guayabal a El Poblado

Valeria Londoño Morales | valeria.londonom@udea.edu.co

En este relato no importa cómo luzco, cómo me visto ni quién soy. Solo hace falta decir dos cosas de mí: soy mujer y habito Medellín. Mi recorrido comienza en el parque Cristo Rey, en Guayabal, y termina en el parque lineal La Frontera, en El Poblado.

Guayabal es uno de los barrios más industriales de la ciudad y predomina el estrato tres. Es tradicional y tranquilo, pero lo cruzan dos grandes avenidas: la Guayabal y la 80. Es sábado y son las 11:40 de la mañana. El viento sopla fuerte, el cielo está inundado de nubes negras y los truenos retumban a lo lejos. Es casi seguro que va a llover, aunque en Medellín nunca hay certeza.

El parque está apenas habitado. Soy la única mujer. Me siento un momento a observar: tres ancianos juegan cartas en una mesa de cemento, otros dos conversan mientras toman tinto en una de las bancas de madera; frente a mí, dos jóvenes con gorra y camisetas anchas guardan en un bolso algo que no logro reconocer, se montan en una moto, sin cascos, y se van.

Cruzo la avenida. Uno, dos, tres semáforos, el último de ellos apagado. Tardo tres minutos en cruzar. Camino hacia la avenida 80; las aceras son angostas y tengo que bajarme de vez en cuando para dar permiso a otros peatones o esquivar las montañas de bolsas de basura que emanan un olor putrefacto. Paso por la estación de servicio de Terpel. Me cruzo con un hombre de unos cuarenta años, me mira de arriba abajo y se me acelera el corazón. Cuando llego a la 80, el paisaje es caótico y gris a pesar de los árboles en la división de carriles. Decido desviarme.

Entro a la calle 6 sur, una zona más residencial, más verde. Me siento más segura. Las aceras se amplían un poco, pero hay huecos y losas levantadas por las raíces de los árboles. Llego a la entrada de Easy, en la calle 50C. Hay una tienda de barrio con seis hombres sentados en sillas rojas de plástico, unos jóvenes, otros viejos; cada uno tiene una Pilsen en la mano. Todos, sin excepción, me miran; su rastreo comienza en mis piernas y termina en mi rostro. Paso rápido y mi corazón vuelve a acelerarse.

Tomo la autopista Sur. El humo de los carros se mete en mis pulmones, el ruido penetra mis oídos y el viento me revuelca el cabello. Camino por un sendero verde, sucio y solitario. Me vuelvo a sentir insegura. El humo se mezcla con un delicioso olor a café; descubro en el mapa que viene de Colcafé; dura uno o dos minutos en mi nariz y me abandona.

Cruzar el río por la estación Aguacatala parece la opción más segura. Al lado de la taquilla un hombre de unos treinta años, de camiseta azul y jean, me hace otro escaneo completo. Salgo de la estación. La melodía de un violín tocado por un anciano al que los peatones le dan monedas se mezcla con el rugir de los carros y los camiones que salen de la Regional. Me encuentro con la glorieta de Aguacatala, me pierdo un par de veces en esa estructura monstruosa, vuelvo al señor del violín, subo, bajo, todo se ve igual.

Cuando logro salir de ahí, camino hacia la avenida El Poblado. Los hombres con los que me cruzo me miran de arriba abajo, de nuevo. A excepción de esos escaneos incómodos, lascivos y recurrentes, esta parece otra Medellín: aceras amplias, bonitas e impecables; personas que llevan a sus perros de una correa, en ropa deportiva y tomándose selfis con un iPhone; automóviles y camionetas BMW, Toyota, Mercedes y Jeep; hoteles, edificios altos y casas lujosas.

Paso por el centro empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín. Al borde de la calle hay un hombre con el uniforme vinotinto y beige de EPM. Desde unos cinco metros me mira fijamente la pelvis, nunca los ojos, ni la cara, ni nada más que la pelvis. Paso por su lado, luego volteo y me sigue mirando, esta vez las nalgas. Camino rápido hasta que lo pierdo de vista.

Aunque ir desde Guayabal hacia El Poblado revela un gran contraste físico y social, no parece haber mucha diferencia cuando se cruza siendo mujer. Medellín es incaminable en muchos sentidos: el tráfico, el ruido, el mal estado de los senderos, la calidad del aire, la inseguridad. Pero cuando naces con vulva se agrega el miedo que producen las miradas lascivas que se posan sobre ti en cada esquina o en cada acera, a veces acompañadas de comentarios, de roces o incluso cosas peores, en cualquier barrio y a cualquier hora del día.

Miro el reloj, son las 12:50. Cinco minutos después llego a mi destino: el parque lineal La Frontera, al lado de la Mansión Montecasino, antigua casa de Carlos Castaño. Un parque moderno, con mallas, senderos, plantas bien cuidadas y un estilo rústico. Me siento a descansar. Mientras permanezco allí solo veo a tres personas jóvenes, una mujer y dos hombres que pasean a sus perros. El cielo cumple en El Poblado la promesa que me hizo en Guayabal: comienza a llover y el parque se queda solo. Yo también me voy.