“Yo no soy un agente del Gobierno nacional”: Héctor García, rector (e) de la UdeA

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional apartó de la rectoría a John Jairo Arboleda y designó a Héctor Iván García como rector encargado. En esta entrevista García asegura no tiene intención de aspirar a este cargo en el futuro, habla sobre sus primeras acciones al frente de una universidad atravesada por la crisis y sobre los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria. https://youtu.be/v5kw5GKdEBQ?si=DaqO9ziGP4JZoNZu El 20 de enero de 2026, Héctor Iván García García asumió la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese mismo día, abrió una cuenta en X (antes Twitter) y publicó tres videos donde aclaró que su encargo es excepcional y transitorio, que ya comenzó el empalme con el Comité Rectoral y que, tras el desembolso de los recursos del Ministerio de Hacienda, la Universidad ya empezó a cubrir sus obligaciones financieras con docentes, empleados y proveedores. Esa tarde, en entrevista con De la Urbe, habló sobre cómo no está acostumbrado a que lo graben y, antes de empezar —con las cámaras y los micrófonos ya encendidos—, aclaró entre risas lo asustado que estaba La entrevista estaba agendada para cinco días antes, pero fue cancelada a última hora debido a la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría. El viernes 16 de enero, mediante una carta a la comunidad universitaria, Arboleda afirmó que la decisión del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de imponer su reemplazo es «ilegal, arbitraria e injusta». Aunque las decisiones del MEN, anunciadas durante las vacaciones colectivas de fin de año, han sido cuestionadas por sus implicaciones a la autonomía universitaria, estas están amparadas por la Ley 1740 del 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. García es médico cirujano de la UdeA, donde también realizó una maestría en Salud Pública y otra en Epidemiología Clínica. Es profesor vinculado de la Universidad desde 1995 y justo antes de asumir la rectoría era el director del Instituto de Estudios Médicos. Horas después de empezar funciones, en el balcón del bloque 16 adjunto a la oficina de la que se despidió Arboleda un día antes, García habló sobre las expectativas que tiene respecto a la duración de su encargo y de sus planes para afrontar la crisis. *** ¿Ya asumió el cargo de forma plena? ¿Cómo se hace un empalme en estas condiciones tan atípicas? Acabamos precisamente, hace una hora, de hacer la firma de la posesión como rector en propiedad de la Universidad. El trámite universitario consiste en que, ya que yo soy un profesor vinculado con funciones de docencia, extensión e investigación, para poder asumir cargos administrativos debo tener una resolución de una comisión administrativa; dejar de ejercer como profesor y empezar a ejercer como rector. En cuanto al empalme, desde ayer [19 de enero], ya con el equipo rectoral actual hemos establecido comunicación y les hemos solicitado la información que requerimos para poder conocer la situación académica y financiera de la universidad. Sabemos que las vacaciones colectivas de la Universidad apenas terminaron y que todas las labores administrativas apenas están empezando, ¿pero cómo han estado estos días especialmente hoy, que por ejemplo ya sabemos que se hizo efectivo el desembolso de 70 mil millones de pesos del Ministerio de Hacienda? En primer lugar yo debía terminar y hacer entrega de las actividades y las funciones que tenía como profesor en la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigaciones Médicas, ese fue el trabajo de ayer [19 de enero]. Hoy he estado dedicado a informar a la comunidad universitaria cuáles son las directrices principales que tenemos en esta rectoría, invitar a la comunidad universitaria a participar en todas las deliberaciones que debemos tener para trazar la hoja de ruta de este periodo de transición y adicionalmente he empezado a reunirme con distintos actores: profesores, estudiantes y los distintos estamentos para conocer cuáles son las inquietudes que tienen y cuáles son las propuestas que tienen para contribuir a salir de la crisis en la que estamos en este momento. Fotograma de la entrevista con Héctor Iván García García. Cámara: Miguel Ángel Becoche Quintero. ¿Cómo llegó su nombre al Ministerio de Educación, es cierto que Carolina Corcho fue la que lo recomendó? Yo no podría responder con precisión quién me recomendó, si fue Carolina Corcho o alguien más. Hay que reconocer, que eso es de vox populi, que yo tengo una relación desde hace muchos años con la doctora Carolina Corcho porque al contrario de lo que se dice ella fue mi estudiante. Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo. Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]. Yo fui avisado por el equipo del ministro de Educación en diciembre para asistir a una reunión en la cual me plantearon que mi nombre estaba dentro de los posibles candidatos para asumir como rector y luego de yo hacer las consultas respectivas, sobre todo con mi familia, tomé la decisión y anuncié que aceptaba. En conclusión, no les podría decir a ciencia cierta si fue ella o alguien más, pero lo que sí les puedo decir con toda claridad es que, a pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas. ¿Cree que la renuncia de John Jairo Arboleda, que todavía

El consumo de sustancias, en el centro de los debates de convivencia en la UdeA para 2026

El consumo de algunas sustancias psicoactivas en espacios compartidos dentro del campus es motivo de inconformidad en estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, la Dirección de Bienestar Universitario propone crear zonas específicas y establecer límites frente a los espacios donde se consume**. Los pasillos y mesas son los lugares donde más se perciben los efectos del humo y los olores. Foto: Ronaldo Kury. El consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia sigue siendo uno de los temas clave cuando se habla de convivencia. Aunque se han implementado proyectos institucionales para tratar la situación y fomentar el respeto en las mesas, pasillos y otras áreas compartidas, muchos integrantes de la comunidad universitaria se sienten afectados por los efectos del humo y de los olores en los espacios comunes. Una de las zonas con más dificultades de convivencia relacionadas con el consumo es la «Ele» que conforman los bloques 9, 12, 13 y 14. Una de las unidades académicas ubicadas allí es la Facultad de Comunicaciones y Filología (FCF), donde estudiantes, profesores y trabajadores han reportado afectaciones en sus actividades diarias de forma recurrente. Natalia Restrepo Saldarriaga, profesora de la FCF, dice que esta problemática ha impactado directamente su trabajo: «Mi oficina se llena de olor, a veces incluso de humo, y eso me da migraña, inapetencia, no me permite concentrarme. Entonces no puedo trabajar, tener reuniones, atender estudiantes ni almorzar en la oficina». Restrepo, quien lleva dos años en la universidad, aseguró que la situación ha empeorado con el tiempo, «cuando llegué ya se sentía, pero no en este nivel. Ha ido aumentando de manera paulatina, pero muy veloz, y cada vez está peor». La docente reportó el problema al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, pero no ha recibido una solución. «Nos visitaron una vez y tomaron fotos. Dijeron que me harían exámenes médicos para saber si el humo había hecho alguna afectación en mi cuerpo, pero no me volvieron a contactar», concluyó. Isabella Navarrete, estudiante de Periodismo de la Universidad, sufre de rinitis, una condición respiratoria que se agrava con la exposición al humo y a algunos olores. Esto le dificulta permanecer en algunos espacios de la universidad donde se realizan consumos de marihuana, cigarrillo y otras sustancias. «Siempre me debo ir», comenta, y explica que estas situaciones interrumpen sus momentos de estudio y concentración en los pasillos y otros lugares de la universidad. Pasillo del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, un lugar afectado por la problemática. Foto: Ronaldo Kury. Respecto a esta situación, la decana de la FCF, Olga Vallejo Murcia, manifestó que el consumo en los alrededores del bloque 12, donde queda la Facultad, «está causando muchísima interferencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión» de esta unidad académica. Según explicó, el humo proveniente del consumo de marihuana en los alrededores del bloque ha obligado a suspender sesiones de atención psicológica en la oficina de Bienestar de la Facultad, ubicada en el segundo piso y en la parte trasera del bloque, debido a que «nadie quiere tener una terapia en medio de una humareda». La decana agregó que varios profesores han optado por ausentarse de sus oficinas debido al humo de marihuana. «Es imposible estar cuatro o cinco horas de trabajo en esas condiciones», aseguró Vallejo. Además señaló que esta situación le ha generado una «gran impotencia» como administradora de la Facultad, ya que a pesar de los intentos de diálogo y sensibilización, «parece que no hay una solución». María Fernanda Barreto, coordinadora de proyectos de la Dirección de Bienestar, señala que la estrategia institucional ante esta problemática no es punitiva y que, al contrario, busca promover una línea pedagógica: «La dirección de Bienestar lo que busca es que, a través del diálogo y la conversación, podamos llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en lo que se refiere a este tema», explicó Barreto. La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con dos proyectos para abordar estos asuntos, ambos del Plan de Acción Institucional de la Universidad (PAI): «Conciencia Colectiva», que se encarga de la convivencia y «Somos Comunidad», que se enfoca en el uso adecuado de los espacios. Uno de los enfoques de ambos programas es sensibilizar frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus. Como parte de los esfuerzos por disminuir el consumo en los espacios comunes, el pasado viernes 24 de octubre, la Dirección de Bienestar Universitario organizó una asamblea de venteros universitarios, en la que se acordó, entre otros puntos, limitar el consumo de sustancias en los lugares donde se ubican los puestos de venta. Sin embargo, el consumo también es habitual en otros sitios del campus donde no hay presencia de venteros. Extracto de los acuerdos alcanzados en la asamblea de venteros llevada a cabo el 24 de octubre del 2025. Barreto explicó que el cierre de la pista de atletismo por remodelación causó una dispersión de los consumidores por la universidad, pues al lado de está queda la zona conocida como «El Aeropuerto», sitio que históricamente ha concentrado el consumo. A pesar de que la pista fue reabierta en julio de este año, el consumo permanece en otras zonas de la Universidad. Según la decana Olga Vallejo, esto ocurre por «comodidad» de los consumidores, que prefieren seguir en otros lugares antes que desplazarse a la pista. Ante esto, Bienestar sigue buscando alternativas para manejar la situación. También explicó que, como uno de los objetivos del proyecto «Somos Comunidad», se realizará un Plan de Redistribución de los Espacios Comunes (PREC) con el cual «se está tratando de revisar cómo podemos llegar no solamente a unos acuerdos mínimos, sino también a establecer lugares para que estas prácticas puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de afectar la misionalidad universitaria«. La pista atlética solía ser el punto de concentración del consumo, pero ahora se ha dispersado por todo el campus | FOTO: UdeA web. Estas zonas se establecerían con el objetivo de que Bienestar Universitario pueda realizar intervenciones con el Programa Educativo

¿Cómo funciona el comercio privado en una universidad pública?

Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia explican la lógica del comercio formal (y privado) dentro de la universidad pública más importante del departamento**. Mapa de la oferta comercial en Ciudad Universitaria. Fuente: Página web Universidad de Antioquia. En medio de las llamadas «asambleas por convivencia», el impacto de la Resolución Rectoral 52880 del pasado lunes 10 de noviembre y el revuelo que ambas causaron en la comunidad universitaria, desde De La Urbe nos preguntamos cómo funciona el comercio privado dentro de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad de Antioquia y por qué, aún siendo una universidad pública, la mayoría de los locales son de privados y con precios elevados, parecidos al mercado externo a la U. Para esto, hablamos con Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano, quienes explican cómo funciona el comercio formal y privado dentro de la UdeA y por qué, aún con esa oferta, siguen creciendo las ventas informales, incluso al lado de locales activos como los Domo Café, en un campus en el que cada día circulan entre 28.000 y 30.000 personas. ¿Cómo es el proceso para alquilar un local dentro de la Universidad? Juan Gabriel García: En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión. Fue una directriz de [la oficina] jurídica, entonces ahora se hace de esa forma. Cuando tenemos un local desocupado porque alguien se fue, que renunció a la concesión y no firma la renovación o no pide renovación, el local se libera. Hay otras formas en las que los locales se liberan: cuando las personas no cumplen con el pago de la concesión mensual, tienen muchos atrasos o presentan dificultades con la interventoría que se les hace a los locales. ¿Cómo se hace la concesión? Juan Gabriel García: A través del portal se hace una convocatoria con el estudio de cuánto más o menos puede costar el local en el mercado. Las propuestas que lleguen a la Universidad se estudian y a la más pertinente se le asigna el local. ¿Hace cuánto funciona el modelo de concesión? Karen Ramírez: Desde hace cinco años estamos llevando contratos de concesión. ¿Quién hace la interventoría? Karen Ramírez: Lo que tiene que ver con los locales está pasando a la Vicerrectoría Administrativa para hacer la ordenación del caso, o sea, para actuar como los representantes de la Universidad que suscriben el contrato, y la interventoría la hace la División de Infraestructura Física. Hasta este momento era el Departamento de Desarrollo Humano el que tenía la interventoría técnica, pero siempre nos acompañamos de la Escuela de Nutrición y Dietética, con la que tenemos un acta de compromiso para que desde el punto de vista técnico realicen la interventoría a cada uno de los expendios de alimentos. ¿Cada cuánto se hace la interventoría? Karen Ramírez: A los locales se les realizan visitas periódicas. Podemos hacerlo una vez cada mes, cada dos meses o según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos algún reporte ante cualquier situación, la interventoría de inmediato actúa. ¿Cuántos locales hay en total en Ciudad Universitaria? Juan Gabriel García: En Ciudad Universitaria tenemos 33 locales comerciales. Obviamente no todos son de alimentos. Tenemos un local que ocupa la Cooperativa de Profesores de la Universidad (Cooprudea), tenemos papelerías. De alimentos tenemos 21. «En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión». Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario ¿Cuánto cobra la Universidad por cada local? Karen Ramírez: Dentro de la convocatoria se hace un análisis de mercado según las circunstancias concretas del momento específico. Se establece un precio, se saca una convocatoria donde se dice cuál es el valor, se establecen los requisitos, entendiendo que hasta el momento que nosotros administrábamos [antes del paso a la Vicerrectoría Administrativa] hay un incremento anual del 8 % y quienes están interesados se presentan y se les asigna con ese valor. ¿Cuánto duran las concesiones? Karen Ramírez: La idea es hacer prórrogas. No son automáticas. Una vez está por terminar el contrato, se hace una renovación con las partes que suscriben la prórroga por el periodo de un año. ¿En qué se invierte ese dinero que la Universidad recauda? Juan Gabriel García: Hasta el momento, porque este proceso está pasando a la Vicerrectoría Administrativa, el recurso llega a unos fondos especiales de la Dirección de Bienestar. Esos recursos se invierten en apoyos económicos a estudiantes, entre los que está el bono de alimentación. ¿Qué va a pasar [con el cambio de administración]? No lo tenemos todavía seguro, pero se está revisando. Los locales comerciales se han visto muy deteriorados en la Universidad y con la escasez de recursos no se alcanza a hacer adecuaciones. Entonces, con el paso a la División de Logística e Infraestructura de la Vicerrectoría Administrativa, se está revisando cuánto del ingreso va a pasar para apoyos a estudiantes por parte de Bienestar y cuánto para la readecuación y sostenimiento de los locales comerciales. ¿Han recibido quejas por los precios específicamente? Juan Gabriel García: Nosotros no hemos tenido quejas formales por los precios, sí hemos tenido comentarios de algunos decanos en reuniones donde nos dicen que en ciertos locales los precios son muy elevados. Sabemos que en la Universidad tenemos algunos productos que son muy específicos y que compran las personas que tienen los recursos, pero también tenemos otros apoyos en Bienestar como el servicio de alimentación para las personas que realmente tengan la necesidad y por eso pasan por una revisión con un trabajador social […] Digamos que en la Universidad hay una variedad de precios donde las personas pueden comprar. ¿Existe alguna regulación sobre los precios que deben tener los locales? Karen Ramírez: Habíamos reglamentado, inclusive, que un palito de queso tuviera un valor específico, que el

La crisis de hoy en voces nuevas y viejas

Las consecuencias del déficit financiero y las otras caras de la multicrisis han llevado a que en la UdeA se escuchen voces nuevas en los roles de representación de docentes y estudiantes, que se suman y confrontan a las que, desde antes, ya resonaban en las esferas directivas. Mauricio Múnera y María Isabel Duque asumieron la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en mayo de 2025 con una posición crítica frente a la administración central e impulsados por el creciente descontento de los docentes. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. “El rector no está tomando decisiones, lo que está haciendo es por la presión que le ha planteado el [Consejo] Superior, pero ha sido la Vicerrectoría Administrativa la que ha tomado la vocería, ha sido el vicerrector y su equipo haciendo unos análisis específicos de reducción. Más allá no hay ningún otro tipo de decisiones que afecten la vida universitaria en términos de gobierno universitario, ni en términos de deserción, ni en términos de violencias basadas en género. Todo se ha quedado en el plano de la crisis financiera y las decisiones han sido de reducción”. Mauricio Múnera, representante profesoral suplente ante el CSU Foto: Juan Andrés Fernández Villa. Una de las posturas de la representación profesoral y la Mesa Ético Política ‒creada por profesores y profesoras en 2024‒ es que la Universidad no debería endeudarse más para solucionar sus problemas de liquidez. “Cuando [el rector] te pone un escenario de que si no la vendemos a este único señor dadivoso que la va a comprar [solo hubo una oferta por la hacienda El Progreso, en Barbosa], y que si no nos endeudamos por 100 mil millones de pesos no vamos a pagarle la nómina a los profesores, a mí me pone entre la espada y la pared […]. Es irresponsable a dónde nos ha llevado este señor, a tomar malas decisiones”. María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU Pasaron más de 20 años para que el estudiantado volviera a tener voz y voto en el CSU. El 26 de agosto, la Asamblea General de Estudiantes decidió cambiar su posición frente a la representación estudiantil y apoyar el proceso de elección. Laura Melissa Olarte fue elegida el 11 de septiembre como representante principal junto a Juan Manuel Muñoz como suplente. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA. “Hay una lectura un poco crítica frente al momento en el que proponen la reforma a la Ley 30, reforma que llevaron al Congreso y que a ellos mismos [el Gobierno nacional] les tocó retirar. Yo considero que esta debió haber sido una de las banderas del Gobierno durante las primeras legislaturas del Congreso y ellos son muy conscientes de cuál es el problema financiero de las universidades públicas, pero dejaron casi para la última legislatura una reforma a la Ley 30”. Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal ante el CSU Foto: Valeria Londoño Morales. La UdeA está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación) desde el 11 de septiembre. La decisión de enviar una inspectora in situ no fue bien recibida por la Gobernación, ni por la Rectoría; en cambio, los grupos de docentes y los estudiantes la ven con buenos ojos. “Es innegable que la presencia de una inspectora in situ motivada por una crisis financiera genera un impacto en la reputación de la Universidad, pues inevitablemente se instala una duda pública sobre la solidez administrativa y la capacidad de la institución para manejar sus propios recursos. Sin embargo, mi trabajo no busca vulnerar la autonomía universitaria. Mineducación ejerce la suprema inspección y vigilancia, que es una función de rango constitucional. La justificación de esta intervención es clara: la autonomía de las instituciones de educación superior no puede utilizarse como escudo para poner en riesgo el derecho fundamental a la educación de los estudiantes a causa de la inviabilidad financiera”. Angielly Paola Martínez, inspectora in situ del Mineducación La voz de Arboleda es más conocida: está en su tercer período como rector (el primero inició en 2018). Además de señalar a la UdeA como “víctima de su propio éxito”, él asume una responsabilidad parcial porque asegura que el problema venía desde antes. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA. “Hay una frase de un exintegrante del Consejo Superior: hacia atrás es más fácil. Para tratar de entender por qué no hicimos cosas que debimos haber hecho, mirar hacia atrás es más fácil. Él también decía que para atrás todos somos muy inteligentes. Desde 2007 esta universidad gasta más de lo que recibe. Desde esa fecha se sabía que iba a llegar un momento en el que, si seguíamos gastando más de lo que recibíamos, esto iba a ser insostenible, pero teníamos unos ahorros y unos ingresos, lográbamos unas contrataciones y solventar recursos a través de las distintas actividades que desarrollamos”. Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la UdeA Foto: Valeria Londoño Morales. El 30 de octubre, Mauricio Alviar renunció a su cargo como secretario de Educación de Antioquia. Desde 2024 hasta su renuncia presidió el CSU, donde impulsó las medidas de austeridad que hoy son cuestionadas dentro de la Universidad y que ponen en peligro la estabilidad laboral de personal administrativo y docente de todas las unidades académicas. “La figura del profesor de cátedra es muy importante, sobre todo la de aquellos que tienen vínculos con el sector productivo, con el sector público o con las comunidades; es importante porque su experiencia y conocimiento se lo transmiten a los estudiantes y ayudan muchísimo al proceso de formación. Pero insisto en que se nos fue la mano porque a mí me parece que hay un exceso de contratos de hora cátedra para docencia en pregrado debido a que los profesores de planta han disminuido su participación en la docencia. Un profesor de planta hoy, en promedio, está dedicando el 14 % de su plan de trabajo a docencia directa y nosotros hemos insistido en que, en promedio, en cualquier institución de educación superior ese porcentaje debería

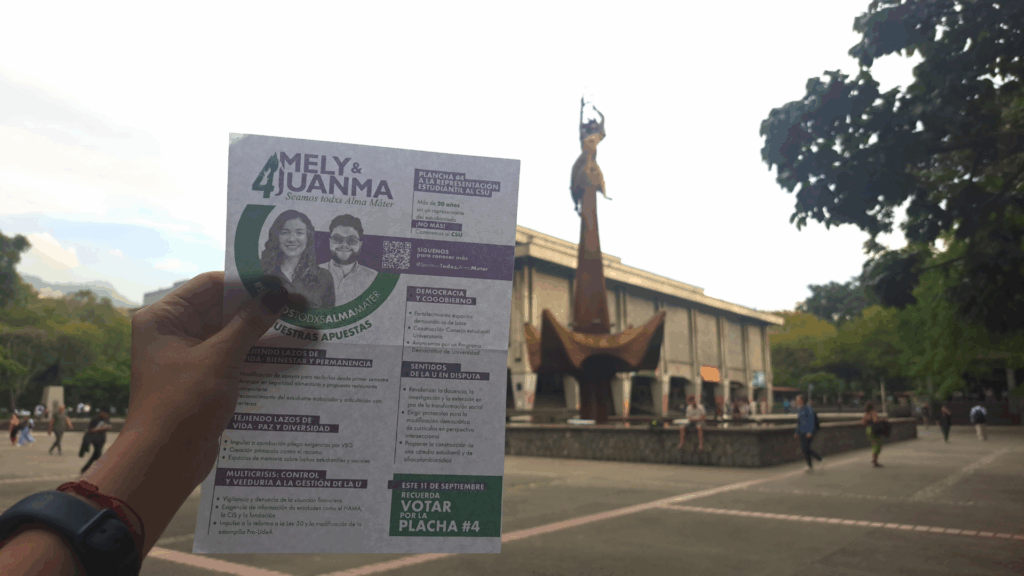

¿Abstención o desconocimiento? Qué hay detrás de la baja participación en la elección de representante ante el CSU

Solo el 10.4 % de los estudiantes de la Universidad de Antioquia participó, el 11 de septiembre de 2025, de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para la vigencia 2025-2027. ¿A qué se debió la abstención? Dentro del cartel, a la izquierda, Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal; a la derecha, Juan Manuel Muñoz Salazar, representante estudiantil suplente. De fondo la fuente de la Universidad de Antioquia Foto: Lina Mariana Avella Arango. Laura Melissa Olarte Gutiérrez, estudiante de Pedagogía de la Facultad de Educación, en calidad de principal; y Juan Manuel Muñoz Salazar, estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en calidad de suplente, fueron los ganadores de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia para el periodo 2025-2027. Del proceso participaron 4269 estudiantes frente a un potencial de 41.078, lo que significa que 36.809 personas no votaron. La plancha ganadora obtuvo un total de 1272 votos, le siguió la plancha 2 con 1024, después la 3 con 975 y finalmente la plancha 1 con 131 votos. Por otro lado, 867 estudiantes votaron en blanco. Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia no tenía representación estudiantil ante el CSU desde hace 23 años, en 2002, cuando Wilmar de Jesús Mejía —hoy representante del presidente de la República en el CSU— dejó el cargo. Ahora, Laura Melissa y Juan Manuel tendrán voz y voto en las decisiones que se tomen en el máximo órgano de gobierno de la Universidad. Reconociendo la importancia del puesto y el hito histórico que representa, ¿por qué el 89.6 % de los estudiantes no participaron de las elecciones? Para conocer las razones de la abstención realizamos una encuesta a 51 estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas, Medicina, Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería, Artes, Derecho y Ciencias Políticas, Comunicaciones y Filología, el Instituto Universitario de Educación Física y Deportes y la Escuela de Microbiología, para conocer sus visiones sobre este proceso y, si no votaron, qué razones les llevaron a no hacerlo. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. A cada encuestado se le realizaron cinco preguntas: ¿Votó en las elecciones de la representación estudiantil ante el CSU?, ¿En caso de haber votado, votó por una de las cuatro planchas o votó en blanco?, ¿Por qué votó? (en caso de aplicar), ¿Por qué no votó? (en caso de aplicar) y ¿Cómo asume que la UdeA tenga, después de 23 años, representación estudiantil? El 66.7 % de los encuestados respondió que no participó de las elecciones. La razón más repetida fue el desconocimiento (75.8 %); algunos estudiantes argumentaron que esto se debió a que no se enteraron del proceso por la poca difusión por parte de la Universidad. Esto contrasta con las palabras del rector John Jairo Arboleda, dadas en una entrevista para el Portal Universitario, donde aseguró que se desplegaron todos los medios necesarios: “Pusimos a disposición todos los canales y mecanismos institucionales necesarios para que llegara a este buen término. Después de tantos años de ausencia de esta representación, se restablece de esta manera un elemento muy valioso de nuestra gobernanza y participación”. Juan Camilo Portela García, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, antropólogo y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, atribuye la abstención, en parte, a la crisis de la democracia participativa: “Esto lleva a que la ciudadanía tenga la idea de que la representación no es un canal adecuado para la transformación de los conflictos políticos, sociales, culturales y económicos”. Añade también que hay un problema en cómo las juventudes se acercan y relacionan con la política. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. En todo caso, el argumento de los estudiantes representa una alerta para que, en estos espacios de democracia y participación estudiantil, se genere una mejor difusión de la información para toda la comunidad de la UdeA; no solo en este caso para el estudiantado, sino también para las demás personas de la institución, incluidos administrativos y docentes. Juan Manuel Muñoz, representante suplente electo, dice que el abstencionismo puede tener varias causas: “Principalmente la apatía, desinterés y desconocimiento por parte de los jóvenes en este proceso es un factor que impacta de manera directa a la participación en estos espacios de democracia. Además, la falta de esa figura de representante durante tanto tiempo y la debilidad estructural de este proceso puede ocasionar una desconexión con la información al respecto, problemática que no solo afecta a los estudiantes de Medellín sino a las regiones que, o no reciben información al respecto o no llega correctamente”. Otras de las razones que dieron los estudiantes que no votaron fueron el desacuerdo con esta figura de representación: frases como “Si solo deciden unos pocos, ¿qué nos garantiza el compromiso del ganador?”, “¿Esos pocos sí pueden favorecer la buena elección de un representante estudiantil?” y “Si solo escogieron unos pocos, ¿qué validez tiene esta decisión?” fueron muy comunes entre los encuestados. Esto se relaciona directamente con el segundo factor de abstención, según el investigador Portela: “En la Universidad de Antioquia ha existido un fuerte rechazo a la representación estudiantil. Hay poca conversación sobre este tema, lo que genera que este no sea todavía un mecanismo al servicio del estudiantado. Persisten los recuerdos de intentos fallidos y una falta de congruencia en el proceso”. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Así, entendiendo que por más de 20 años la UdeA ha estado sin representación estudiantil ante el CSU y que el 70.6 % de los estudiantes encuestados consideran que estas elecciones dan un paso hacia el futuro, resulta importante reconocer al 19.6 % que no ve con buenos ojos el proceso, pues su desconfianza tiene sentido desde el punto histórico: las diferencias entre el último representante y la Asamblea General de Estudiantes ocasionaron la pérdida de credibilidad en el mecanismo. La figura de la representación estudiantil

La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis

Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.

¿Qué ha pasado con los movimientos estudiantiles en medio de la crisis financiera de la UdeA?

En 2018 la Universidad de Antioquia se declaró en paro y el movimiento estudiantil organizó marchas masivas; en 2024, en plena crisis financiera, los estudiantes apenas empiezan a retomar la fuerza del movimiento estudiantil. Foto: Coordinadora Multiestamentaria. El 8 de octubre del 2024 en la plazoleta Barrientos, de la Universidad de Antioquia, la Coordinadora Multiestamentaria realizó un “pupitrazo” esperando a los estudiantes para hablar de las políticas de austeridad. Allí, frente a varias sillas vacías, Esteban Cuadros, líder estudiantil, habló de los efectos de la crisis financiera y dijo que, de acuerdo con el informe de la Mesa Ético-Política, durante este año hubo una reducción de 250 mil horas cátedra en todas las unidades académicas. Además, de acuerdo con el informe de Austeridad de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF) en los últimos seis meses 90 personas del área de aseo y vigilancia fueron despedidas y quienes quedan han visto incrementada su carga laboral. Asimismo, el presupuesto destinado a la investigación y al bienestar universitario ha disminuido y como manera de obtener nuevas fuentes de ingreso, la Universidad ha empezado a vender algunos predios que le pertenecen en Barbosa, Villa Hermosa (Medellín), Santo Domingo y Apartadó. En este escenario, los estudiantes organizados en la Coordinadora Multiestamentaria y en las Oficinas Estudiantiles se organizaron durante 2024 hasta terminar el año decidiendo el paro como mecanismo de presión y aunque la participación y la movilización va creciendo, parece ser más baja en comparación con años anteriores. Foto: Estefanía Salazar Niño Cambios generacionales Mildrey Juliana Marín Valencia, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG), cuenta que la participación en las asambleas ha aumentado. La que se realizó el 6 de noviembre contó con una participación equiparable a la coyuntura por VBG en septiembre de 2022, cuando no quedaban sillas vacías en el teatro Camilo Torres. Aún así, muchas de las asambleas de este año se han visto marcadas por la ausencia y todavía quedan las dudas sobre cómo convocar a los y las estudiantes. Así mismo, Mildrey señala que ha sido difícil: “cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Ella cuenta que esa falta de empatía se evidencia en la poca participación en las asambleas del mes de octubre. En conjunto con la Mesa de Estudios Basadas en Género han buscado maneras para atraer a más estudiantes a estos espacios, como la recaudación de fondos para imprimir volantes y recorridos por las aulas o “saloneos”, sin embargo, todavía enfrentan el desafío de encontrar una forma de atraer a más personas a estas iniciativas. Foto: Estefanía Salazar Niño Mateo Mejía Molina es estudiante de Trabajo Social. Cuando ingresó en 2017 hizo parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y durante su trayectoria también se integró a la oficina estudiantil. Mateo insiste en que no hay movimiento estudiantil, sino expresiones históricas del movimiento, donde la comunidad universitaria implementó una estrategia que fomentaba y permitía la expresión de diversas formas artísticas, más allá de la simple acción directa. El también cuenta que lo que definió al movimiento estudiantil en 2018 fue que, pese a las dificultades, se mantuvo firme en su lucha. Esta iniciativa promovió una mayor organización y participación en ese momento ya que cuando los estudiantes llegaban a los espacios sabían que el objetivo principal era participar en actividades como pintar telas o bailar y si se organizaba una fiesta era evidente que su origen estaba vinculado a una causa de lucha. En el artículo Colombia, un nuevo país latinoamericano en Paro General: elementos para su comprensión, el sociólogo Julian Granda identifica las principales transformaciones estudiantiles en los últimos 13 años. Él, además, hizo parte de la MANE Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que estuvo activa entre 2011 y 2012 y que nació como respuesta a la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno Santos. Granda observa que se está produciendo un relevo generacional en el que los nuevos estudiantes universitarios participan en disputas influenciadas por las redes sociales y cada vez menos en confrontaciones presenciales. “Cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Mildrey Juliana Marín, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG) Por su parte, Mildrey plantea que, aunque las redes sociales son útiles para llegar a muchas personas, no siempre logran movilizar a los estudiantes de forma presencial. Señala que, a pesar de las reacciones en línea, pocos se involucran activamente en las actividades, como lo evidenció en el paro entre mayo y agosto por la emergencia de VBG y en las discusiones sobre la desfinanciación de la Universidad. Además, Julián dice que en el 2022, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, se generaron expectativas que, con el tiempo, han provocado frustración en la comunidad estudiantil. Esto ha contribuido a un desinterés en la participación. Felipe Peña, líder estudiantil de la Facultad de Educación, también considera que uno de los mayores desafíos es acercar a la comunidad estudiantil. Él advierte que entre 2021 y 2024 las organizaciones estudiantiles no han implementado estrategias de integración. En su opinión, el problema no radica en la falta de movilización, sino en las prácticas organizacionales que no logran atraer a un mayor número de estudiantes y hacen “que solo 10 personas se enteren de los problemas de raíz”. Felipe dice que es importante seguir exigiendo al Gobierno nacional respuestas concretas;y señala que la discusión actual sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es importante porque estos hablan sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior y menciona que estos artículos son “un problema que ha afectado a la calidad de la educación durante los últimos 30 años”. Felipe explica que las movilizaciones estudiantiles han cambiado significativamente. Antes, la organización de una protesta implicaba varios días de

Disección de una crisis de antes y de ahora

Infografía: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga | andresc.tuberquia@udea.edu.co

Los jóvenes, los verdaderos agentes del cambio

Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La crisis educativa se ubica entre las más peligrosas para el futuro de la humanidad. El cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible propone garantizar la educación de calidad, no obstante, el acceso a la educación inclusiva y con altos estándares resulta difícil cuando los problemas estructurales del modelo educativo tradicional no han sido solucionados. Naciones Unidas informó en el 2023 que 224 millones de niños y niñas se ven afectados alrededor del mundo por diversas crisis. De ellas, 127 millones no tienen educación inclusiva y de calidad y 72 millones no asisten a la escuela por problemas sociopolíticos. Una realidad como esa indica que, en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario, se debería replantear la enseñanza para generar competencias que sean una respuesta al ritmo y las labores que exige el nuevo mundo. El modelo educativo tradicional fue creado, en su momento, para suplir las necesidades del pasado. Sin embargo, el nuevo siglo llegó con retos que exigen cambios. La educación se debe transformar en respuesta al ambiente de transformación constante y garantizarles a todos los individuos el derecho al aprendizaje de calidad. A lo anterior se suma que la deserción escolar está aumentando en todo el mundo y es un problema que no se puede ignorar. Acceder al sistema educativo no puede ser entendido como un privilegio, sino como lo que es: un derecho. «No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso.» Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación Los jóvenes, en conjunto con las Naciones Unidas, se expresaron en el 2022 por medio de la Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación. En esta, hicieron un llamado a los Estados miembros y al mundo en general para que los incluyeran en la transformación del modelo educativo actual. “No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso. No esperamos ninguna invitación para transformar la educación. En realidad, promovemos y generamos cambios; somos pioneros en las innovaciones, movilizamos a nuestros compañeros y comunidades, defendemos una educación universal y de calidad, y trabajamos sin descanso desde abajo para transformar la educación”, dice la declaración. Los jóvenes tomaron la iniciativa para el cambio y, más que una petición, les exigen a los responsables de tomar decisiones que los incluyan en la transformación, que inviertan recursos, generen estrategias para garantizarles una educación digna a todas las personas y mejoren la calidad en los niveles del sistema. Si los propios jóvenes están pensando en su educación y tienen en mente soluciones que pueden contribuirles no solo a ellos sino a las generaciones futuras, se debería tomar en cuenta su participación como ciudadanos activos en este proceso. *Coordinadora del equipo estudiantil de Bitácora, laboratorio de contenidos convergentes del programa de Comunicación Social de la Universidad Eafit.

Que la comunidad académica sea la sociedad toda

Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La universidad no es la única institución social cuyo papel llega a desdibujarse por las circunstancias que condicionan su viabilidad financiera (los medios de comunicación son otra). No obstante, la dilución de la función social de la academia tiene un mayor impacto, en tanto se trata de una prueba clave del desarrollo de las sociedades. Partimos de la idea de que la universidad no es solo un espacio para la formación académica, sino para el fomento del desarrollo personal y profesional; mucho más que una proveedora de conocimiento, es un medio que amplía la perspectiva del mundo de quienes, gracias a ella, hacemos comunidad. En medio de convergencias de saberes, culturas e individuos, la universidad, desde su función sustantiva de investigación, genera conocimiento que, entre los numerosos impactos sociales que tiene y que son esenciales para el avance de diversas disciplinas, comienza por abrir las mentes de los estudiantes y expandir sus horizontes más allá de lo puramente académico. La universidad es también una experiencia vital que ayuda a construir un orden y una estructura a las ideas y los proyectos de vida tanto en los estudiantes como en los docentes, por ejemplo, en la interacción con un espacio cuya naturaleza esencial es la diversidad y el respeto por diferentes perspectivas. «La universidad sabe proporcionar respuestas determinantes ante crisis globales, como lo hizo en la pandemia del covid-19, además de brindar aproximaciones más reflexivas frente a estas. Aun cuando padece sus defectos, hoy sigue siendo depositaria de las esperanzas de millones frente a otros fenómenos críticos». Semillero de Periodismo Urbano Contexto En esas circunstancias también resultan evidentes sus principales retos y problemas: la rigidez estructural y la insuficiente adaptabilidad para responder a los cambios que se están produciendo en la sociedad, el renovado protagonismo de formas de empleo que no requieren títulos profesionales, las nuevas demandas del mercado laboral, la necesidad de que emerjan nuevas disciplinas y una serie de cambios sociales y demográficos que afectan, en principio, su sostenibilidad financiera. La excesiva dependencia de procesos administrativos y la falta de flexibilidad en cuestiones básicas como los procesos de admisión construyen esquemas que atrapan a la universidad y la conducen a excluir personas que pueden hacer aportes muy valiosos a la comunidad académica y como profesionales. Las nuevas tecnologías, la integración de competencias que surgen fuera de las disciplinas tradicionales, la conexión con las realidades de las personas en formación (que no son solo los estudiantes) son algunos de los escenarios que retan las capacidades de la universidad. Esta requiere a su vez el apoyo de la sociedad que la ubique como promotora de una forma de ver y vivir el mundo que, al estar basada en valores esenciales que reafirman nuestra condición humana, resulta accesible, relevante y conveniente para la sociedad en su totalidad, en su complejidad. *Este texto surge de las discusiones del Semillero de Periodismo Urbano Contexto, de la Universidad Pontifica Bolivariana, en las sesiones del 17 y 18 de septiembre de 2024. El registro de estas se sistematizó y sintetizó con el apoyo de una inteligencia artificial. El docente coordinador efectuó la edición final y sometió el texto al visto bueno de los estudiantes participantes.