“Yo no soy un agente del Gobierno nacional”: Héctor García, rector (e) de la UdeA

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional apartó de la rectoría a John Jairo Arboleda y designó a Héctor Iván García como rector encargado. En esta entrevista García asegura no tiene intención de aspirar a este cargo en el futuro, habla sobre sus primeras acciones al frente de una universidad atravesada por la crisis y sobre los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria. https://youtu.be/v5kw5GKdEBQ?si=DaqO9ziGP4JZoNZu El 20 de enero de 2026, Héctor Iván García García asumió la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese mismo día, abrió una cuenta en X (antes Twitter) y publicó tres videos donde aclaró que su encargo es excepcional y transitorio, que ya comenzó el empalme con el Comité Rectoral y que, tras el desembolso de los recursos del Ministerio de Hacienda, la Universidad ya empezó a cubrir sus obligaciones financieras con docentes, empleados y proveedores. Esa tarde, en entrevista con De la Urbe, habló sobre cómo no está acostumbrado a que lo graben y, antes de empezar —con las cámaras y los micrófonos ya encendidos—, aclaró entre risas lo asustado que estaba La entrevista estaba agendada para cinco días antes, pero fue cancelada a última hora debido a la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría. El viernes 16 de enero, mediante una carta a la comunidad universitaria, Arboleda afirmó que la decisión del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de imponer su reemplazo es «ilegal, arbitraria e injusta». Aunque las decisiones del MEN, anunciadas durante las vacaciones colectivas de fin de año, han sido cuestionadas por sus implicaciones a la autonomía universitaria, estas están amparadas por la Ley 1740 del 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. García es médico cirujano de la UdeA, donde también realizó una maestría en Salud Pública y otra en Epidemiología Clínica. Es profesor vinculado de la Universidad desde 1995 y justo antes de asumir la rectoría era el director del Instituto de Estudios Médicos. Horas después de empezar funciones, en el balcón del bloque 16 adjunto a la oficina de la que se despidió Arboleda un día antes, García habló sobre las expectativas que tiene respecto a la duración de su encargo y de sus planes para afrontar la crisis. *** ¿Ya asumió el cargo de forma plena? ¿Cómo se hace un empalme en estas condiciones tan atípicas? Acabamos precisamente, hace una hora, de hacer la firma de la posesión como rector en propiedad de la Universidad. El trámite universitario consiste en que, ya que yo soy un profesor vinculado con funciones de docencia, extensión e investigación, para poder asumir cargos administrativos debo tener una resolución de una comisión administrativa; dejar de ejercer como profesor y empezar a ejercer como rector. En cuanto al empalme, desde ayer [19 de enero], ya con el equipo rectoral actual hemos establecido comunicación y les hemos solicitado la información que requerimos para poder conocer la situación académica y financiera de la universidad. Sabemos que las vacaciones colectivas de la Universidad apenas terminaron y que todas las labores administrativas apenas están empezando, ¿pero cómo han estado estos días especialmente hoy, que por ejemplo ya sabemos que se hizo efectivo el desembolso de 70 mil millones de pesos del Ministerio de Hacienda? En primer lugar yo debía terminar y hacer entrega de las actividades y las funciones que tenía como profesor en la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigaciones Médicas, ese fue el trabajo de ayer [19 de enero]. Hoy he estado dedicado a informar a la comunidad universitaria cuáles son las directrices principales que tenemos en esta rectoría, invitar a la comunidad universitaria a participar en todas las deliberaciones que debemos tener para trazar la hoja de ruta de este periodo de transición y adicionalmente he empezado a reunirme con distintos actores: profesores, estudiantes y los distintos estamentos para conocer cuáles son las inquietudes que tienen y cuáles son las propuestas que tienen para contribuir a salir de la crisis en la que estamos en este momento. Fotograma de la entrevista con Héctor Iván García García. Cámara: Miguel Ángel Becoche Quintero. ¿Cómo llegó su nombre al Ministerio de Educación, es cierto que Carolina Corcho fue la que lo recomendó? Yo no podría responder con precisión quién me recomendó, si fue Carolina Corcho o alguien más. Hay que reconocer, que eso es de vox populi, que yo tengo una relación desde hace muchos años con la doctora Carolina Corcho porque al contrario de lo que se dice ella fue mi estudiante. Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo. Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]. Yo fui avisado por el equipo del ministro de Educación en diciembre para asistir a una reunión en la cual me plantearon que mi nombre estaba dentro de los posibles candidatos para asumir como rector y luego de yo hacer las consultas respectivas, sobre todo con mi familia, tomé la decisión y anuncié que aceptaba. En conclusión, no les podría decir a ciencia cierta si fue ella o alguien más, pero lo que sí les puedo decir con toda claridad es que, a pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas. ¿Cree que la renuncia de John Jairo Arboleda, que todavía

Periodista de tiza y tablero

Dedicó su vida a lo que quiso: estudió, leyó, escribió hasta donde pudo y caminó el mundo durante 82 años. Nos despedimos de Miguel Valencia, el hombre que durante casi seis décadas hizo periodismo con su puño y letra, con tiza y tablero, en las afueras de la Universidad de Antioquia. Foto: archivo Familiar. Intervención digital: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Miguel murió el 11 de octubre de 2025. Un mes después, cerca de la portería de la calle Barranquilla de la Universidad de Antioquia ‒por la que transitan diariamente miles de estudiantes, profesores y empleados‒, la malla seguía cubierta por los carteles y los tableros en los que Miguel escribió durante años. Algunos estaban vacíos, otros tenían borrones, unos pocos mostraban los números ganadores de la lotería y muchos llevaban mensajes que conmemoraban su vida. “¡Gracias, Miguel, por cinco décadas de periodismo libre!”, se leía en uno de ellos. En un cuarto pequeño del costado oriental de la portería de Barranquilla, donde los vigilantes guardan conos y reciclaje, aún estaban los periódicos que dejó Miguel el 3 de octubre, la última vez que pisó la Universidad. Cada día ‒los hábiles, los fines de semana y hasta los festivos‒, Miguel caminaba desde el barrio Córdoba, en el noroccidente de Medellín, hasta la UdeA. Llegaba a las siete de la mañana, pasaba por la plazoleta Barrientos y de su casillero sacaba una caja con libretas, lapiceros, mecato, pintura y tizas. Pero ese no era el comienzo de su jornada: más temprano, caminaba hasta el centro de la ciudad para recoger los periódicos que intentaría vender, prestar o cambiar durante el día. Usualmente El Colombiano, Q’Hubo, El Espectador y El Tiempo. La rutina de Miguel fue la misma desde 1968, cuando llegó a la Universidad, y no cambió mucho cuando Marta, su hermana, comenzó a trabajar con él en 1976. Montaron un puesto junto a la portería más transitada de ese entonces en Ciudad Universitaria, la de Barranquilla, cuando aún no existía la del metro. Vendían periódicos tradicionales y otros no tanto, desde El Mundo, Vanguardia Liberal y la Revista Vea hasta el Semanario Voz o el Almanaque Bristol. Pero llegaron la portería del metro y el internet, que no favorecieron las ventas, y eventualmente el quiosco desapareció, pero ellos no. En 2015, Marta se enfermó, dejó el trabajo y Miguel siguió solo. Foto: archivo familiar. *** Miguel Ángel Valencia García nació en la Medellín de 1943, pero su infancia transcurrió entre El Carmen de Viboral y El Santuario. Fue hijo de campesinos, penúltimo entre 11 hermanos y el menor de los hombres. Tenía la cara alargada, los ojos claros, la tez morena y el cabello, que con los años se volvió gris, delgado y siempre bien peinado. La vida paisa y pueblerina lo acercaron a la religión. Pensó en ser sacerdote, pero, según recuerda su sobrino Juan Guillermo Escobar, hijo de Marta, los seminarios le cerraron las puertas por el color de su piel. Miguel abandonó la idea de ser cura. Luego prestó servicio militar y, a sus 25 años, halló su lugar definitivo en la Universidad de Antioquia. Allí mantuvo, en sus tableros, un mensaje conciliador y de fe. Miguel hizo suya la vida universitaria. Al mediodía dejaba su puesto ‒cuando estaba Marta, a cargo de ella; después, de los vigilantes‒ y se adentraba en las posibilidades de la UdeA. Se ponía a “circular”, cuenta Óscar Ortega, profesor de Ingeniería de Sistemas y creador de la cuenta de Instagram @miguelcarteles, donde publicaba las frases y los anuncios que Miguel replicaba en sus tableros. En sus recorridos, entraba a conversatorios, participaba en cineclubes y escuchaba debates con la misma atención con la que repartía titulares. Foto: archivo familiar. Su voz cálida y grave era inconfundible. Tal vez por eso lo cautivaban el canto y la radio. Hizo parte de varios coros, como el de la Arquidiócesis de Medellín, el de los jubilados de la UdeA y el del hospital San Vicente de Paúl. En la Emisora Cultural UdeA grabó algunas oraciones navideñas. Allí, participó en varios programas: leía noticias o declamaba poesía. “Así lo pusiera a leer tres minutos, él venía por estos tres minutos los domingos”, recuerda Carlos González, programador y productor, sobre el rol de Miguel en el espacio En defensa de la palabra. Con el tiempo, se volvió uno de esos “amigos de la emisora”. “Siempre nos saludaba con mucho cariño, como a todos, pero con nosotros tenía un afecto especial”, dice Carlos. León Ortiz, el dueño de la cafetería del bloque 22, cerca de las piscinas, le ofrecía el almuerzo todos los días a cambio de un par de periódicos. “Le servían de más”, dice su sobrino. Óscar cuenta que cuando Miguel enfermó por problemas renales y cardíacos, algunos docentes y amigos lo ayudaron a acceder a citas médicas particulares para evitar que se agravara su salud. Juan Guillermo añade, con desazón, que esperaban tener más apoyo de la Universidad, pero nunca llegó. Miguel tejió amistades con profesores, estudiantes, empleados y vigilantes; todos lo reconocían por su voz, su sonrisa, su humildad y su manera de pertenecer a todos los lugares sin ser totalmente de ninguno. Miguel nunca se casó ni tuvo hijos. En la casa donde vivían él, Marta y Juan Guillermo dominaba el silencio. Miguel era “luz de la calle y oscuridad de la casa”, dice su sobrino. Además, cuenta que su tío llegaba cerca de las nueve y media de la noche y hablaba poco, salvo con su hermana. *** El segundo sábado de octubre, tras una semana hospitalizado en la Unidad Intermedia de Castilla, Miguel falleció. Su familia creía que de los cuatro hermanos que seguían con vida sería el último en morir, porque no fumaba, no bebía, “tenía un chasis muy resistente”. Al amanecer del domingo, su sobrino dio la noticia a los conocidos de Miguel. “Se merece que anunciemos su muerte”, le dijo Yasmile Pineda, otra amiga de Miguel, a Óscar. Decidieron despedirlo en su ley: tomaron de la caja la

La crisis de hoy en voces nuevas y viejas

Las consecuencias del déficit financiero y las otras caras de la multicrisis han llevado a que en la UdeA se escuchen voces nuevas en los roles de representación de docentes y estudiantes, que se suman y confrontan a las que, desde antes, ya resonaban en las esferas directivas. Mauricio Múnera y María Isabel Duque asumieron la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en mayo de 2025 con una posición crítica frente a la administración central e impulsados por el creciente descontento de los docentes. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. “El rector no está tomando decisiones, lo que está haciendo es por la presión que le ha planteado el [Consejo] Superior, pero ha sido la Vicerrectoría Administrativa la que ha tomado la vocería, ha sido el vicerrector y su equipo haciendo unos análisis específicos de reducción. Más allá no hay ningún otro tipo de decisiones que afecten la vida universitaria en términos de gobierno universitario, ni en términos de deserción, ni en términos de violencias basadas en género. Todo se ha quedado en el plano de la crisis financiera y las decisiones han sido de reducción”. Mauricio Múnera, representante profesoral suplente ante el CSU Foto: Juan Andrés Fernández Villa. Una de las posturas de la representación profesoral y la Mesa Ético Política ‒creada por profesores y profesoras en 2024‒ es que la Universidad no debería endeudarse más para solucionar sus problemas de liquidez. “Cuando [el rector] te pone un escenario de que si no la vendemos a este único señor dadivoso que la va a comprar [solo hubo una oferta por la hacienda El Progreso, en Barbosa], y que si no nos endeudamos por 100 mil millones de pesos no vamos a pagarle la nómina a los profesores, a mí me pone entre la espada y la pared […]. Es irresponsable a dónde nos ha llevado este señor, a tomar malas decisiones”. María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU Pasaron más de 20 años para que el estudiantado volviera a tener voz y voto en el CSU. El 26 de agosto, la Asamblea General de Estudiantes decidió cambiar su posición frente a la representación estudiantil y apoyar el proceso de elección. Laura Melissa Olarte fue elegida el 11 de septiembre como representante principal junto a Juan Manuel Muñoz como suplente. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA. “Hay una lectura un poco crítica frente al momento en el que proponen la reforma a la Ley 30, reforma que llevaron al Congreso y que a ellos mismos [el Gobierno nacional] les tocó retirar. Yo considero que esta debió haber sido una de las banderas del Gobierno durante las primeras legislaturas del Congreso y ellos son muy conscientes de cuál es el problema financiero de las universidades públicas, pero dejaron casi para la última legislatura una reforma a la Ley 30”. Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal ante el CSU Foto: Valeria Londoño Morales. La UdeA está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación) desde el 11 de septiembre. La decisión de enviar una inspectora in situ no fue bien recibida por la Gobernación, ni por la Rectoría; en cambio, los grupos de docentes y los estudiantes la ven con buenos ojos. “Es innegable que la presencia de una inspectora in situ motivada por una crisis financiera genera un impacto en la reputación de la Universidad, pues inevitablemente se instala una duda pública sobre la solidez administrativa y la capacidad de la institución para manejar sus propios recursos. Sin embargo, mi trabajo no busca vulnerar la autonomía universitaria. Mineducación ejerce la suprema inspección y vigilancia, que es una función de rango constitucional. La justificación de esta intervención es clara: la autonomía de las instituciones de educación superior no puede utilizarse como escudo para poner en riesgo el derecho fundamental a la educación de los estudiantes a causa de la inviabilidad financiera”. Angielly Paola Martínez, inspectora in situ del Mineducación La voz de Arboleda es más conocida: está en su tercer período como rector (el primero inició en 2018). Además de señalar a la UdeA como “víctima de su propio éxito”, él asume una responsabilidad parcial porque asegura que el problema venía desde antes. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA. “Hay una frase de un exintegrante del Consejo Superior: hacia atrás es más fácil. Para tratar de entender por qué no hicimos cosas que debimos haber hecho, mirar hacia atrás es más fácil. Él también decía que para atrás todos somos muy inteligentes. Desde 2007 esta universidad gasta más de lo que recibe. Desde esa fecha se sabía que iba a llegar un momento en el que, si seguíamos gastando más de lo que recibíamos, esto iba a ser insostenible, pero teníamos unos ahorros y unos ingresos, lográbamos unas contrataciones y solventar recursos a través de las distintas actividades que desarrollamos”. Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la UdeA Foto: Valeria Londoño Morales. El 30 de octubre, Mauricio Alviar renunció a su cargo como secretario de Educación de Antioquia. Desde 2024 hasta su renuncia presidió el CSU, donde impulsó las medidas de austeridad que hoy son cuestionadas dentro de la Universidad y que ponen en peligro la estabilidad laboral de personal administrativo y docente de todas las unidades académicas. “La figura del profesor de cátedra es muy importante, sobre todo la de aquellos que tienen vínculos con el sector productivo, con el sector público o con las comunidades; es importante porque su experiencia y conocimiento se lo transmiten a los estudiantes y ayudan muchísimo al proceso de formación. Pero insisto en que se nos fue la mano porque a mí me parece que hay un exceso de contratos de hora cátedra para docencia en pregrado debido a que los profesores de planta han disminuido su participación en la docencia. Un profesor de planta hoy, en promedio, está dedicando el 14 % de su plan de trabajo a docencia directa y nosotros hemos insistido en que, en promedio, en cualquier institución de educación superior ese porcentaje debería

Se buscan gobierno y rescate para la UdeA

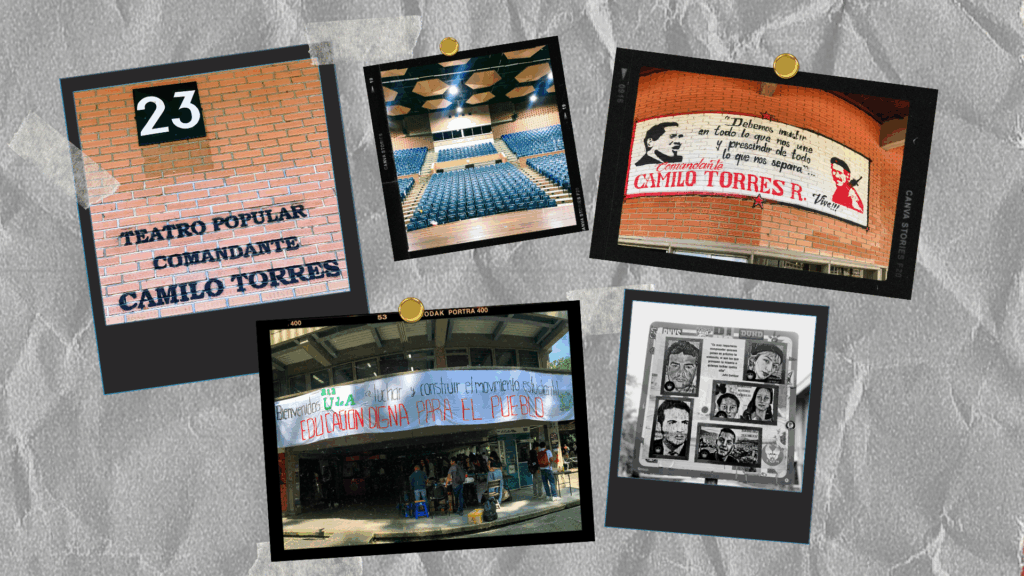

La crisis financiera, ética y política que atraviesa la Universidad de Antioquia hoy parece más profunda que nunca. En medio de la urgencia de un salvavidas financiero, las preguntas por quiénes pueden y deben sacar a la Universidad de la crisis toman relevancia y profundizan la incertidumbre de cara a un año 2026 que solo promete más austeridad. Collage: Sara Uribe de los Ríos. El 21 de febrero de 2024, en el Teatro Camilo Torres se realizaba uno de los foros institucionales con candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Allí, frente al teatro medio vacío, John Jairo Arboleda, candidato-rector, habló sobre sus planes para estabilizar las finanzas. Al cerrar su intervención dijo: “ustedes pueden decir cualquier asunto al respecto de la desfinanciación, pero nadie puede decir que esta Universidad se ha demorado un día en pagar un salario”. Tres meses después, el 20 de mayo, docentes y personal administrativo recibieron una notificación de la Vicerrectoría Administrativa que decía que sus pagos se iban a retrasar mientras resolvían los problemas de liquidez. A un año y medio de ese retraso, la UdeA sigue sumida en una de sus mayores crisis financieras: según la Vicerrectoría Administrativa, a la Universidad le faltan 163 mil millones de pesos para cerrar el 2025. Además, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, aprobó las medidas de austeridad propuestas por la Secretaría de Educación de Antioquia, con las que se busca reducir cerca de 95 mil millones de pesos y disminuir en un 37 % las horas cátedra para 2026. Al mismo tiempo, la Universidad está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación), una medida con la que esa entidad busca recopilar información para comprender las causas de la crisis. Mientras tanto, entre las propuestas aprobadas por el CSU para cubrir los costos de cierre de año están un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos y la venta de la hacienda El Progreso, en Barbosa, negocio que ya se cerró y por el que la Universidad recibirá cerca de 34 mil millones de pesos en cuotas hasta diciembre de este año. En medio de todo está la comunidad universitaria, que ve las medidas de austeridad con escepticismo y cuestiona cómo afectarán la calidad de la educación y el prestigio de la institución: los estudiantes temen que los recortes impliquen una menor oferta de cursos y horarios; el estamento profesoral, que implique el despido de docentes de cátedra, lo que conlleva a que los profesores de planta se vean obligados a aumentar sus cargas de trabajo en docencia directa y a reducir las horas que dedican a la extensión y la investigación; y las unidades académicas se enfrentan a la necesidad de ajustar sus gastos de funcionamiento de cara al inicio de 2026. El 10 de octubre de 2025, en una rueda de prensa, convocada por la Asamblea Multiestamentaria, encabezada por María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU, y Mauricio Múnera, su suplente, los docentes les pidieron a los gobiernos nacional, departamental y distrital un salvavidas económico para la Universidad. Duque advirtió: “si seguimos tal y como estamos hoy, en 10 años la Universidad no será viable”. Detrás de ese grito de auxilio hay una discusión pendiente: si la Universidad es rescatada, ¿ese dinero será administrado por los mismos que estaban a cargo cuando se profundizó esta crisis y en quienes la confianza de los estamentos está deteriorada? “Víctimas de nuestro propio éxito” Para entender parte de la crisis que vive la UdeA (y todas las universidades públicas del país), hay que volver a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y sobre todo a sus artículos 86 y 87, que plantean que las universidades reciben aportes del Gobierno o de las entidades territoriales y que el incremento anual de estos se hace según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Desde 1992, las universidades públicas han crecido en infraestructura, programas académicos, estudiantes e investigación y, en comparación, el IPC ha crecido por debajo. Esto ha provocado que la brecha entre lo que reciben las universidades por parte del Estado y lo que gastan sea cada vez más grande, y que el resultado sea una desfinanciación calculada en 19 billones de pesos por los rectores del Sistema Universitario Estatal para todas las universidades públicas. La UdeA, de carácter departamental, recibe recursos del Mineducación y la Gobernación; estos aportes conforman los fondos generales que, de acuerdo con la Vicerrectoría Administrativa, representan el 39 % de los ingresos. Pero varias voces de la Universidad insisten en que la Ley 30 no explica toda la crisis, o al menos no en sus dimensiones actuales. María Isabel Duque, que además de representante profesoral ante el CSU es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, menciona que el rector solo reconoce la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental y de la Ley 30 por la forma en que se transfieren los recursos, pero “no asume responsabilidades en las decisiones que internamente tomó de crecer de manera desproporcionada frente a los recursos que le llegaban, de construir planes de desarrollo demasiado ambiciosos que no tenían un soporte financiero”. John Jairo Arboleda fue designado para la rectoría por tercera vez consecutiva el 2 de abril de 2024, con seis de ocho votos en el CSU. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda asistió a varios foros de candidatos y, aunque la desfinanciación ya era conocida por el CSU, el Consejo Académico y la comunidad universitaria en general, nunca mencionó en esos espacios, de forma explícita, las verdaderas dimensiones del déficit de liquidez. Luego, en entrevista con De la Urbe, afirmó: “nosotros no teníamos ni cartas ni información escondida”. Aunque en los foros se abordaron temas relacionados con violencias basadas en género y otros asuntos coyunturales de la Universidad, según él, “el tema financiero no era una preocupación de la comunidad universitaria que asistía a los foros” y dijo que no le

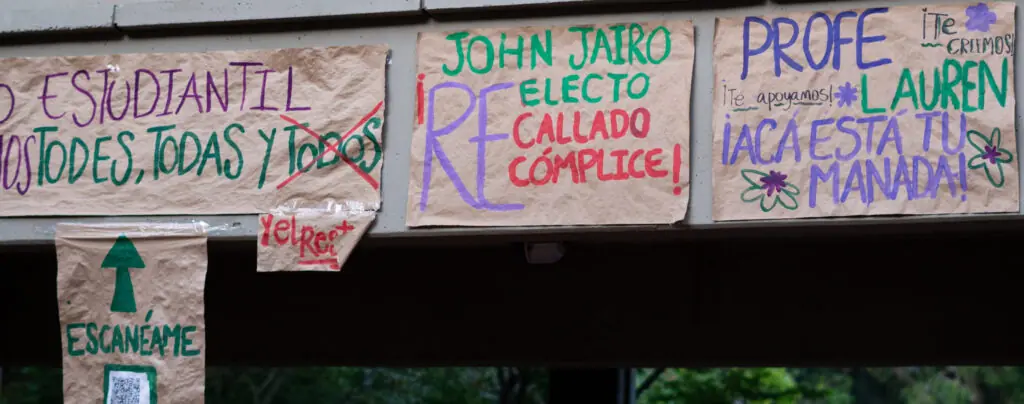

La multicrisis todavía es violeta

A más de un año del último estallido por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, poco ha cambiado la forma como se abordan estos casos. Más allá de las aristas financieras y de gobernabilidad de la multicrisis de la UdeA, las demandas respecto a las VBG no se han resuelto. Dos personas han sido sancionadas en 2025. El 8 de agosto de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-235, con la que ampara los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias de cuatro estudiantes de la UdeA que fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) y violencias sexuales presuntamente cometidas por un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre 2017 y 2018. Según explica la nutricionista Laura Franco en su tesis de maestría en Salud Pública “El cis-tema de atención a las violencias basadas en género y violencias sexuales”, las VBG constituyen un problema de salud pública por sus implicaciones en la vida de las víctimas: la vulneración a derechos como la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. La UdeA atiende estas violencias por medio de la Ruta Violeta. La ruta fue creada en 2023 gracias a la presión de la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexocorpogenéricas y el Comité de Género de la Universidad, como una reestructuración del mecanismo dispuesto por la institución desde 2018. “El movimiento de mujeres y disidencias sexocorpogenéricas ha sido el elemento estructural para mantener vigente la urgencia de no dejar esto en segundos renglones dentro de las prioridades institucionales”, afirma Franco en entrevista con De la Urbe. Para junio de 2025 la Ruta Violeta tenía 117 casos activos: 32 en análisis de noticia ‒etapa en la que se revisan las quejas o informes‒, 78 en fase de investigación o instrucción y siete en etapa de juzgamiento o fallo, según el último informe de gestión del Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la UdeA, responsable de estos procesos. El informe indica que en el primer semestre de este año se emitieron dos fallos, ambos sancionatorios: uno contra un empleado administrativo y otro contra un estudiante de pregrado. En 2024 hubo cuatro fallos sancionatorios. Ninguno de los seis ha sido contra docentes. Dos miradas sobre la Ruta Violeta Juan Gabriel García, director de Bienestar, asegura que el mecanismo goza de más confianza institucional, que se ha fortalecido porque antes eran tres personas y ahora son cinco y que, además, cuenta con respaldo financiero a pesar de la crisis económica de la UdeA. “Sabemos que los temas financieros en la Universidad no vienen del todo bien, pero esta es una apuesta decidida de la administración y sabemos la necesidad. Por eso no se ha afectado, ni se prevé que se vaya a afectar”, expresa García. Al contrario, una estudianta del Comité de Género, quien pidió ser nombrada así y reservar su identidad, considera que la Ruta Violeta “todavía funciona con las uñas” y que no responde bien a las necesidades universitarias. Sostiene que, desde el comité, han percibido que “en términos materiales y reales no ha habido una apertura para hablar con el estudiantado, sino que más bien son muy recelosos con sus procesos” porque tardan meses en publicar los informes de gestión, incluso cuando el comité los solicita. La estudianta menciona que, al principio, en los espacios de diálogo era evidente la rivalidad entre la institucionalidad y los movimientos asamblearios y que aún es una conversación difícil. Mientras tanto, García asegura que han “intentado tener los oídos muy abiertos para escuchar y conversar dónde fortalecer y poder atenderlo”. A esa percepción de hermetismo por parte de la administración se suman otras críticas recurrentes sobre situaciones contra el “deber ser” de la atención a las VBG: prácticas revictimizantes; múltiples casos declarados como inhibitorios (no se resuelve el caso por falta de cumplimiento de requisitos); personal escaso y cambiante para un mecanismo que, según Bienestar, cada vez recibe más quejas; atención centralizada y casi ausente en las regiones y en las unidades académicas; autoevaluación “insuficiente” de la Ruta Violeta y una necesidad de presión constante por parte del movimiento estudiantil para que se implementen las mejoras. En su tesis, Franco explica que la falta de celeridad de la Universidad en la atención de los casos de VBG se debe a que se le da poca importancia al tema por la posición subordinada que siguen ocupando las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas en la institución y a la existencia de un “pacto cognitivo institucional”. Es decir, un acuerdo tácito en el que se evita cuestionar a los agresores debido a su estatus y en el que la institución no prioriza acciones de justicia para las víctimas por “proteger” su propio prestigio. De la UdeA a la Corte Constitucional Desde diciembre de 2022, antes de la aprobación de la creación de la Ruta Violeta, y hasta el 19 de mayo de 2024, la asesoría psicojurídica, psicosocial y la representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Justicia Mujer (CJM). Sin embargo, por tensiones técnicas y políticas con la administración, la CJM decidió no renovar el contrato. La firma que quedó encargada de esa atención es Zuluaga Espinosa Abogadas, que no accedió a dar una entrevista porque no había “alguna profesional disponible” para atenderla. Sin embargo, la CJM siguió acompañando el caso de las cuatro estudiantes que llegó a la Corte Constitucional. Aunque fueron atendidas por la Universidad, por solicitud del acusado el proceso pasó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, donde estuvo quieto casi dos años; solo se movió para su traslado a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá, donde tampoco hubo avances. Ante la falta de respuesta, las estudiantes y la CJM entutelaron a la Procuraduría General. La tutela llegó a la Corte Constitucional. A juicio del máximo

La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis

Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.

Si la UdeA pide ayuda, ¿la Gobernación responde?

La Universidad de Antioquia hoy enfrenta una multicrisis que pone en riesgo su futuro, su calidad y sus ejes misionales. Para cerrar este año, la Universidad necesita $178.000 millones. Además, el Consejo Superior Universitario pidió a las unidades académicas que reduzcan $100.000 millones para el 2026. En el episodio #62 de Hablalo conversamos con Mauricio Alviar, exdocente y exrector de la UdeA y ahora secretario de Educación de Antioquia, sobre su papel y el de la Gobernación en la crisis, las medidas que se han tomado y lo que le depara a la Universidad. Entrevista: Valeria Londoño Morales y Santiago Bernal Largo. Producción: Carmelo, José Manuel Holguín, Valeria Londoño Morales, Isabella Navarrete Barrero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.

Mi primera asamblea

Collage: Mariana Benedetti Antes de entrar al teatro estaba segura de que Camilo Torres seguía vivo en los ideales de los discursos estudiantiles que estaba próxima a escuchar. Iba tarde, caminaba rápido para finalmente llegar y no perder más información. Pensando en si iba a encontrar puestos libres, pisé el último escalón que me ubicaba, por primera vez, dentro del teatro comandante Camilo Torres, miré al frente y las ansias por saber lo que los estudiantes decían fueron reemplazadas por el inquietante hecho de que no me había tenido que preocupar por la posibilidad de no encontrar asientos disponibles, pues el lugar estaba en gran parte, vacío. Eran las 2:46 de la tarde, la asamblea había empezado a las 11:00, tal vez la mayoría ya se había ido, pensé, pero no tenía sentido, pues si no había terminado significaba que aún quedaban por discutir temas de importancia e incidencia estudiantil. Recordé el trasfondo histórico de estos espacios en la universidad, cómo ahí se gestaron las ideas y las luchas que movilizaron a miles de estudiantes, por las que muchos fueron perseguidos, expulsados y hasta asesinados; una historia de resistencia que defendió la educación pública, exigió la debida inversión estatal y promovió la participación de jóvenes estudiantes en esferas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Hoy gozamos de esos beneficios, y gracias a ello, estos espacios siguen funcionando y convocando al estudiantado. No podía asimilar ni aceptar lo que se mostraba ante mis ojos, rezagos de lo que alguna vez fue el movimiento estudiantil, y desinterés en donde alguna vez hubo participación activa y directa de la mayoría de estudiantes. Me senté en la última fila de los puestos del centro, en ese momento, no me percaté de que la elección de asientos de los estudiantes reflejaba sus opiniones frente a la discusión que se estaba llevando a cabo, solo se habían ubicado al fondo y a los lados. Dirigí mi atención al estudiante que tenía la palabra, pero al haber llegado tarde no comprendí nada, lo único que logré registrar fue su definición del movimiento estudiantil como una forma de trampolín político y una palabra que me impactó mucho: traición, refiriéndose a aquellos que defendieron, en su momento, la no representación estudiantil pero que se habían lanzado como planchas ante el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno universitario. El estudiante que intervino después hizo alusión a la historia de la representación estudiantil, a los veintiún años de silla vacía luego del asesinato del líder estudiantil Gustavo Marulanda, en manos de las AUC, que para ese momento se habían establecido en la Universidad, llevando a la posterior elección del último representante estudiantil, Wilmar Mejía, quien fue destituido por no respaldar los intereses del estudiantado. Aquel alumno en sus palabras defendió que «desde entonces las decisiones y la construcción del movimiento se toman colectivamente y no ha hecho falta un representante, que, además, no represente a todos los estudiantes». A esas palabras le siguieron aplausos y vítores, consideré que gran parte de los presentes pensaba así. Entre supuestos y pocos matices concluí personalmente que, si la asamblea no estaba de acuerdo con las planchas de representación estudiantil, la solución no era negarlas, sino elegir unas nuevas que se acoplaran a los intereses del estudiantado, mismo que, irónicamente, en su mayoría no estaba presente. Otra estudiante definió la representación estudiantil como: «Un puente entre todos los estudiantes, necesaria para mantener una conversación directa con la mesa directiva y estar presentes en el momento que se tomen decisiones que afectan a la universidad y, por consecuente, a los estudiantes, no debe ser entendida como un cargo de fin político, sino como una herramienta para seguir construyendo movimiento estudiantil.» A esta siguieron otras intervenciones donde afirmaban que «existía una crisis en el movimiento estudiantil», «la representación estudiantil llevaría a perder el poder popular de la asamblea» o «la discusión debió hacerse desde la postulación de las planchas, no cuando faltaba tan poco para las elecciones». Se mencionaron los espacios asamblearios en 2017 y 2018 en los que se realizaron debates respecto al mismo tema y se decidió rechazar la vacante de representación estudiantil ante el CSU. Mientras llegaba la hora de irme, porque no me daba tiempo de quedarme hasta el final, llena de mucha información que no sabía cómo organizar, escuché dos últimas participaciones que reflejaron genuinamente mis pensamientos en el transcurso de la casi hora y media que estuve en el teatro: ¿Cómo podía haber un debate sobre representación estudiantil cuando el Camilo Torres estaba prácticamente vacío? Esa no era la experiencia que había imaginado de mi primera Asamblea, un espacio ilustrador dentro de la decepción y conflicto que representó, un debate sin fin en medio de la apatía de la mayoría de estudiantes y de un movimiento estudiantil dividido, no por sus diferencias sino porque parecía no saber converger a pesar de ellas. Me pareció que Camilo Torres moría por segunda vez, pues las ideas que lo mantenían con vida estaban divididas y el resto, olvidadas, la asamblea intentaba unir sus partes sin acuerdos claros, mediaciones evidentes o participación estudiantil activa.

Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional

La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.

¿Qué ha pasado con los movimientos estudiantiles en medio de la crisis financiera de la UdeA?

En 2018 la Universidad de Antioquia se declaró en paro y el movimiento estudiantil organizó marchas masivas; en 2024, en plena crisis financiera, los estudiantes apenas empiezan a retomar la fuerza del movimiento estudiantil. Foto: Coordinadora Multiestamentaria. El 8 de octubre del 2024 en la plazoleta Barrientos, de la Universidad de Antioquia, la Coordinadora Multiestamentaria realizó un “pupitrazo” esperando a los estudiantes para hablar de las políticas de austeridad. Allí, frente a varias sillas vacías, Esteban Cuadros, líder estudiantil, habló de los efectos de la crisis financiera y dijo que, de acuerdo con el informe de la Mesa Ético-Política, durante este año hubo una reducción de 250 mil horas cátedra en todas las unidades académicas. Además, de acuerdo con el informe de Austeridad de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF) en los últimos seis meses 90 personas del área de aseo y vigilancia fueron despedidas y quienes quedan han visto incrementada su carga laboral. Asimismo, el presupuesto destinado a la investigación y al bienestar universitario ha disminuido y como manera de obtener nuevas fuentes de ingreso, la Universidad ha empezado a vender algunos predios que le pertenecen en Barbosa, Villa Hermosa (Medellín), Santo Domingo y Apartadó. En este escenario, los estudiantes organizados en la Coordinadora Multiestamentaria y en las Oficinas Estudiantiles se organizaron durante 2024 hasta terminar el año decidiendo el paro como mecanismo de presión y aunque la participación y la movilización va creciendo, parece ser más baja en comparación con años anteriores. Foto: Estefanía Salazar Niño Cambios generacionales Mildrey Juliana Marín Valencia, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG), cuenta que la participación en las asambleas ha aumentado. La que se realizó el 6 de noviembre contó con una participación equiparable a la coyuntura por VBG en septiembre de 2022, cuando no quedaban sillas vacías en el teatro Camilo Torres. Aún así, muchas de las asambleas de este año se han visto marcadas por la ausencia y todavía quedan las dudas sobre cómo convocar a los y las estudiantes. Así mismo, Mildrey señala que ha sido difícil: “cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Ella cuenta que esa falta de empatía se evidencia en la poca participación en las asambleas del mes de octubre. En conjunto con la Mesa de Estudios Basadas en Género han buscado maneras para atraer a más estudiantes a estos espacios, como la recaudación de fondos para imprimir volantes y recorridos por las aulas o “saloneos”, sin embargo, todavía enfrentan el desafío de encontrar una forma de atraer a más personas a estas iniciativas. Foto: Estefanía Salazar Niño Mateo Mejía Molina es estudiante de Trabajo Social. Cuando ingresó en 2017 hizo parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y durante su trayectoria también se integró a la oficina estudiantil. Mateo insiste en que no hay movimiento estudiantil, sino expresiones históricas del movimiento, donde la comunidad universitaria implementó una estrategia que fomentaba y permitía la expresión de diversas formas artísticas, más allá de la simple acción directa. El también cuenta que lo que definió al movimiento estudiantil en 2018 fue que, pese a las dificultades, se mantuvo firme en su lucha. Esta iniciativa promovió una mayor organización y participación en ese momento ya que cuando los estudiantes llegaban a los espacios sabían que el objetivo principal era participar en actividades como pintar telas o bailar y si se organizaba una fiesta era evidente que su origen estaba vinculado a una causa de lucha. En el artículo Colombia, un nuevo país latinoamericano en Paro General: elementos para su comprensión, el sociólogo Julian Granda identifica las principales transformaciones estudiantiles en los últimos 13 años. Él, además, hizo parte de la MANE Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que estuvo activa entre 2011 y 2012 y que nació como respuesta a la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno Santos. Granda observa que se está produciendo un relevo generacional en el que los nuevos estudiantes universitarios participan en disputas influenciadas por las redes sociales y cada vez menos en confrontaciones presenciales. “Cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Mildrey Juliana Marín, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG) Por su parte, Mildrey plantea que, aunque las redes sociales son útiles para llegar a muchas personas, no siempre logran movilizar a los estudiantes de forma presencial. Señala que, a pesar de las reacciones en línea, pocos se involucran activamente en las actividades, como lo evidenció en el paro entre mayo y agosto por la emergencia de VBG y en las discusiones sobre la desfinanciación de la Universidad. Además, Julián dice que en el 2022, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, se generaron expectativas que, con el tiempo, han provocado frustración en la comunidad estudiantil. Esto ha contribuido a un desinterés en la participación. Felipe Peña, líder estudiantil de la Facultad de Educación, también considera que uno de los mayores desafíos es acercar a la comunidad estudiantil. Él advierte que entre 2021 y 2024 las organizaciones estudiantiles no han implementado estrategias de integración. En su opinión, el problema no radica en la falta de movilización, sino en las prácticas organizacionales que no logran atraer a un mayor número de estudiantes y hacen “que solo 10 personas se enteren de los problemas de raíz”. Felipe dice que es importante seguir exigiendo al Gobierno nacional respuestas concretas;y señala que la discusión actual sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es importante porque estos hablan sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior y menciona que estos artículos son “un problema que ha afectado a la calidad de la educación durante los últimos 30 años”. Felipe explica que las movilizaciones estudiantiles han cambiado significativamente. Antes, la organización de una protesta implicaba varios días de