El rebusque del cine en Medellín

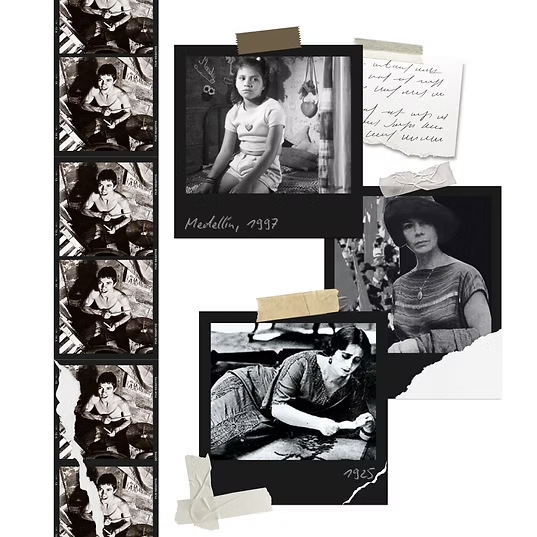

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados