La minería no calma la sed

Los ríos de Támesis suenan como el canto de los pájaros y son tan fríos como cristalinos. Mientras empresas multinacionales buscan minerales en las montañas por las que se derraman los afluentes, los habitantes del municipio defienden lo que consideran más valioso. Esta es la historia de la resistencia de los tamesinos por el agua.

Editorial: De metáforas, bates y debates

El 30 de julio de 2025, un día después de la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó, en una entrevista con La FM, una amenaza abierta a la izquierda colombiana: “en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Aunque luego trató de matizar lo que quiso decir, fue claro en señalar que no considera a los políticos de izquierda sus contradictores, sino sus enemigos. Un par de semanas después, el 15 de agosto, De la Espriella reconoció que hay palabras que se pueden transformar en violencia directa. Pero no lo hizo como un mea culpa por sus declaraciones previas. En los mismos micrófonos aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay: “el régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, dijo. «Quiero que sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos» Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial Tweet En Colombia sabemos que la violencia engendra violencia. En su informe final, la Comisión de la Verdad recuerda que aunque la democracia colombiana ha sido “restringida, imperfecta, semicerrada”, los espacios de participación que se han conquistado con hitos como la Constitución Política de 1991 y los acuerdos de paz con las Farc en 2016 no han resultado de los tiros, sino de su silenciamiento. En ambos casos la sociedad presionó para conseguirlos: “la democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra”, dijo la comisión. La violencia está cargada de palabras y de símbolos. El pasado 7 de octubre, Andrés Felipe el Gury Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, salió con un bate de béisbol a intimidar a manifestantes en una marcha pro Palestina. Rodríguez quedó registrado en video cuando les declaraba “la guerra”. Luego, ante los cuestionamientos, el concejal decidió ser más provocador: grabó la palabra “diálogo” en el bate y prometió regalar algunos de esos “amansa mamertos”. Ese bate, además de un arma, es un símbolo que impone la confrontación sobre el diálogo. El Gury, quien es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por posible instigación a la violencia, parece olvidar que llegó al Concejo gracias a una democracia que se construyó desde el debate, no desde el bate. “La democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra” Informe final de la Comisión de la Verdad Tweet Otra instigación a la violencia que quisieron disfrazar de libertad de expresión fue la de la influencer Laura Gallego ‒ahora exseñorita Antioquia‒, quien en dos videos les preguntó a los precandidatos De la Espriella y Santiago Botero si, en caso de tener “solo una bala”, la usarían contra Petro o contra el exalcalde Daniel Quintero. Gallego defendió su opinión bajo la excusa de que los disparos eran una “metáfora de la justicia”. Opinar implica siempre responsabilidad sobre lo que se expresa, más cuando se emite ante una audiencia de casi 50 mil seguidores en redes sociales. El discurso de Gallego también es violencia y desde la “metáfora” prepara el terreno que legitima las agresiones físicas. Las palabras de la guerra han sembrado de sangre la política colombiana. Así sucedió desde los años 80 con la Unión Patriótica, cuyo exterminio estuvo legitimado por la estigmatización hacia sus integrantes. Así pasó también en los años 2000 cuando el entonces presidente Uribe se refería a sus opositores, a los que persiguió ilegalmente el DAS, como “guerrilleros de civil”. Y así ocurre todavía: según Indepaz, 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. La misma organización advierte que en el año electoral que se avecina esos crímenes podrían aumentar. 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. Indepaz Tweet En Colombia, donde los actores armados representan un riesgo permanente para la acción política, resulta aún más grave que funcionarios, precandidatos y figuras públicas alimenten un ambiente hostil para la deliberación democrática. Ya hemos transitado el camino de la violencia en la política y sabemos que la democracia, fundada en la legitimidad de la diferencia, la protección del disenso y el respeto por el otro, se hace pedazos cuando, en nombre de su defensa, se trata al opositor político como un enemigo que hay que “destripar”. En las elecciones del 2026 la sociedad colombiana debe condenar a quienes buscan instaurar un clima político violento, tanto simbólico como directo. Si no lo hacemos, la democracia corre el riesgo de convertirse en el recuerdo de un sistema que terminó sepultado en su propio nombre. Adenda: No se puede justificar que el subdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, al mismo tiempo, representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la UdeA. La izquierda conoce bien el papel represivo que han tenido las fuerzas de inteligencia del Estado en las universidades públicas. Que Wilmar Mejía ocupara ese puesto es inaceptable.

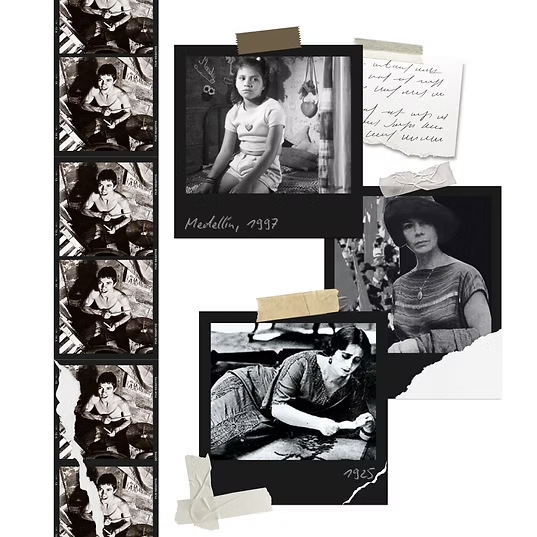

Periodista de tiza y tablero

Dedicó su vida a lo que quiso: estudió, leyó, escribió hasta donde pudo y caminó el mundo durante 82 años. Nos despedimos de Miguel Valencia, el hombre que durante casi seis décadas hizo periodismo con su puño y letra, con tiza y tablero, en las afueras de la Universidad de Antioquia. Foto: archivo Familiar. Intervención digital: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Miguel murió el 11 de octubre de 2025. Un mes después, cerca de la portería de la calle Barranquilla de la Universidad de Antioquia ‒por la que transitan diariamente miles de estudiantes, profesores y empleados‒, la malla seguía cubierta por los carteles y los tableros en los que Miguel escribió durante años. Algunos estaban vacíos, otros tenían borrones, unos pocos mostraban los números ganadores de la lotería y muchos llevaban mensajes que conmemoraban su vida. “¡Gracias, Miguel, por cinco décadas de periodismo libre!”, se leía en uno de ellos. En un cuarto pequeño del costado oriental de la portería de Barranquilla, donde los vigilantes guardan conos y reciclaje, aún estaban los periódicos que dejó Miguel el 3 de octubre, la última vez que pisó la Universidad. Cada día ‒los hábiles, los fines de semana y hasta los festivos‒, Miguel caminaba desde el barrio Córdoba, en el noroccidente de Medellín, hasta la UdeA. Llegaba a las siete de la mañana, pasaba por la plazoleta Barrientos y de su casillero sacaba una caja con libretas, lapiceros, mecato, pintura y tizas. Pero ese no era el comienzo de su jornada: más temprano, caminaba hasta el centro de la ciudad para recoger los periódicos que intentaría vender, prestar o cambiar durante el día. Usualmente El Colombiano, Q’Hubo, El Espectador y El Tiempo. La rutina de Miguel fue la misma desde 1968, cuando llegó a la Universidad, y no cambió mucho cuando Marta, su hermana, comenzó a trabajar con él en 1976. Montaron un puesto junto a la portería más transitada de ese entonces en Ciudad Universitaria, la de Barranquilla, cuando aún no existía la del metro. Vendían periódicos tradicionales y otros no tanto, desde El Mundo, Vanguardia Liberal y la Revista Vea hasta el Semanario Voz o el Almanaque Bristol. Pero llegaron la portería del metro y el internet, que no favorecieron las ventas, y eventualmente el quiosco desapareció, pero ellos no. En 2015, Marta se enfermó, dejó el trabajo y Miguel siguió solo. Foto: archivo familiar. *** Miguel Ángel Valencia García nació en la Medellín de 1943, pero su infancia transcurrió entre El Carmen de Viboral y El Santuario. Fue hijo de campesinos, penúltimo entre 11 hermanos y el menor de los hombres. Tenía la cara alargada, los ojos claros, la tez morena y el cabello, que con los años se volvió gris, delgado y siempre bien peinado. La vida paisa y pueblerina lo acercaron a la religión. Pensó en ser sacerdote, pero, según recuerda su sobrino Juan Guillermo Escobar, hijo de Marta, los seminarios le cerraron las puertas por el color de su piel. Miguel abandonó la idea de ser cura. Luego prestó servicio militar y, a sus 25 años, halló su lugar definitivo en la Universidad de Antioquia. Allí mantuvo, en sus tableros, un mensaje conciliador y de fe. Miguel hizo suya la vida universitaria. Al mediodía dejaba su puesto ‒cuando estaba Marta, a cargo de ella; después, de los vigilantes‒ y se adentraba en las posibilidades de la UdeA. Se ponía a “circular”, cuenta Óscar Ortega, profesor de Ingeniería de Sistemas y creador de la cuenta de Instagram @miguelcarteles, donde publicaba las frases y los anuncios que Miguel replicaba en sus tableros. En sus recorridos, entraba a conversatorios, participaba en cineclubes y escuchaba debates con la misma atención con la que repartía titulares. Foto: archivo familiar. Su voz cálida y grave era inconfundible. Tal vez por eso lo cautivaban el canto y la radio. Hizo parte de varios coros, como el de la Arquidiócesis de Medellín, el de los jubilados de la UdeA y el del hospital San Vicente de Paúl. En la Emisora Cultural UdeA grabó algunas oraciones navideñas. Allí, participó en varios programas: leía noticias o declamaba poesía. “Así lo pusiera a leer tres minutos, él venía por estos tres minutos los domingos”, recuerda Carlos González, programador y productor, sobre el rol de Miguel en el espacio En defensa de la palabra. Con el tiempo, se volvió uno de esos “amigos de la emisora”. “Siempre nos saludaba con mucho cariño, como a todos, pero con nosotros tenía un afecto especial”, dice Carlos. León Ortiz, el dueño de la cafetería del bloque 22, cerca de las piscinas, le ofrecía el almuerzo todos los días a cambio de un par de periódicos. “Le servían de más”, dice su sobrino. Óscar cuenta que cuando Miguel enfermó por problemas renales y cardíacos, algunos docentes y amigos lo ayudaron a acceder a citas médicas particulares para evitar que se agravara su salud. Juan Guillermo añade, con desazón, que esperaban tener más apoyo de la Universidad, pero nunca llegó. Miguel tejió amistades con profesores, estudiantes, empleados y vigilantes; todos lo reconocían por su voz, su sonrisa, su humildad y su manera de pertenecer a todos los lugares sin ser totalmente de ninguno. Miguel nunca se casó ni tuvo hijos. En la casa donde vivían él, Marta y Juan Guillermo dominaba el silencio. Miguel era “luz de la calle y oscuridad de la casa”, dice su sobrino. Además, cuenta que su tío llegaba cerca de las nueve y media de la noche y hablaba poco, salvo con su hermana. *** El segundo sábado de octubre, tras una semana hospitalizado en la Unidad Intermedia de Castilla, Miguel falleció. Su familia creía que de los cuatro hermanos que seguían con vida sería el último en morir, porque no fumaba, no bebía, “tenía un chasis muy resistente”. Al amanecer del domingo, su sobrino dio la noticia a los conocidos de Miguel. “Se merece que anunciemos su muerte”, le dijo Yasmile Pineda, otra amiga de Miguel, a Óscar. Decidieron despedirlo en su ley: tomaron de la caja la

Editorial: La democracia muere en medio de un estruendoso aplauso

Foto: @J. Scott Applewhite Era noviembre de 2021 y hacía un año que Donald Trump había perdido las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un politólogo y abogado de Ohio, todavía con bajo perfil dentro del Partido Republicano, dio un discurso en la Conferencia Nacional del Conservadurismo, en Florida. En este habló de los riesgos que enfrentaba la nación, “de las mentiras y las falsas guerras culturales” y, en medio de aplausos, dijo que para salvar al país debían “atacar agresivamente a las universidades”. Era J. D. Vance, que en enero de 2025 tomó posesión como vicepresidente de Estados Unidos con el regreso de Trump al poder. En una carta enviada el 11 de abril, el Departamento de Educación de ese país le exigió a la Universidad de Harvard reformar los órganos de gobierno, modificar los reglamentos disciplinarios, cambiar las prácticas de contratación docente, cerrar los programas de diversidad, equidad e inclusión, entre otras cosas. Según el Gobierno, todo esto para combatir el antisemitismo y la discriminación en el campus. Si no lo hacían, les bloquearían cerca de 2200 millones de dólares de fondos federales para la investigación. Una semana después, Harvard demandó al Gobierno buscando descongelar esos fondos. Cuando le preguntaron a Alan Garber, presidente de la institución, si podían ganar esta lucha, respondió que no sabía: “Es tanto lo que está en juego, que no tenemos otra opción”. La historiadora Ruth Ben-Ghiat lo dijo para Democracy Now!: “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco”, el dictador español. Tenemos la certeza de que el fascismo sucedió, pero no la seguridad de que no vuelva a suceder. Además, hay que tener clara la diferencia que plantea el filósofo Jason Stanley: existen regímenes y políticas fascistas. “Estas últimas pueden ganar peso en la sociedad sin que necesariamente deriven en un Estado fascista a la antigua usanza”, dice. No por eso son menos peligrosas. Hoy parecemos mirar hacia otro lado ante la posibilidad de que regrese el fascismo y en medio del auge de Gobiernos que abrazan la autocracia y el totalitarismo perdemos de vista que está en juego la democracia misma. “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco” Ruth Ben-Ghiat A 20 años del estreno del episodio tres de Star Wars, vale la pena recordar cuando en el clímax el canciller Palpatine da un discurso sobre los peligros internos y las luchas que enfrenta la República y le pide al Senado Galáctico nombrarlo emperador. En medio del bullicio, la senadora Padmé Amidala dice una frase que hoy resuena con tono profético: “Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso”. Este alboroto contrasta con el silencio cómplice frente al fascismo, sobre todo cuando algunas de las voces disidentes de nuestros tiempos se apagan. Un día antes de morir, el papa Francisco dijo: “Cuánto desprecio se despierta a veces hacia los vulnerables, los marginados y los migrantes”. Su mensaje de justicia social intentó calar en un mundo que parece alejarse de los valores humanitarios. Basta con escuchar al presidente argentino Javier Milei, que dice aborrecer esa justicia. Es pronto para prever el rumbo del papado de León XIV, sucesor de Francisco. No obstante, cuando aún era el cardenal Robert Prevost, este mostró una posición crítica con el Gobierno de su país. En su perfil de X compartió una columna de la teóloga Kat Armas en la que aseguraba que “J. D. Vance está equivocado” y cuestionaba que el vicepresidente usara la Biblia para defender las políticas antimigratorias. Cuando usted lea este editorial, habrán pasado semanas desde que Harvard empezará a ceder y anunciará que su Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión pasaría a llamarse Oficina de Vida en la Comunidad y el Campus. ¿Cuántos de estos cambios regresivos son necesarios para asumir el peligro de lo que está pasando? Según la filósofa estadounidense Susan Neiman: “Si esperamos hasta que se construyan campos de concentración para llamar a los protofascistas lo que son, será demasiado tarde para poder detenerlos”. Lo que pasa con Harvard y otras universidades es síntoma de unas políticas que empiezan a ganarse el apelativo de “fascistas”. Reemplazan la importancia de la razón por un discurso que idealiza un pasado mítico y busca imponer un relato conspirativo mediante la propaganda, al tiempo que censura y persigue opiniones y formas de vida disidentes. Sería ingenuo decir que este es el inicio, cuando los migrantes, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ+y afroamericanas o cualquier otro grupo que se distancia de la visión trumpista ya ha sentido el rigor de la “América grande” que amenaza a la democracia y a los derechos que la hacen posible. El mundo tendrá que decidir entre ser un testigo silencioso en medio de los aplausos o preocuparse por defender todo lo que está en riesgo.

El rebusque del cine en Medellín

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados

Una barca que flota sobre la locura

Lucía Agudelo Montoya es la última capitana de una apuesta de teatro itinerante, rebelde y transgresora que se niega a hundirse: La Barca de los Locos. Hace 50 años esta agrupación empezó a navegar –y escandalizar– por las calles de Medellín de la mano de Bernardo Ángel, el director que, tras su muerte, le dejó el timón a Lucía. Lucía Agudelo Montoya encontró en La Barca de los Locos una forma de teatro que le apasiona, uno alejado de la literalidad. Foto: Juan Sebastián López-Galvis. Era jueves y faltaban 15 minutos para las seis de la tarde. Por el parque Bolívar de Medellín transitaba todo tipo de gente y se formaba un círculo alrededor de una pareja que hacía algo inusual. Uno era un hombre canoso, delgado y con una habilidad aceptable para saltar la cuerda. Cerca de él, la otra, era una mujer recostada en el suelo sobre una manta en la que practicaba posturas de yoga. Bernardo y Lucía se preparaban para comenzar la obra. Ella empezó a caminar por los alrededores del parque con un silbato, haciendo un último llamado para unirse al círculo. Ambos se cambiaron de ropa, caminaron al centro del tumulto, tomaron aire y gritaron: “¡La – Barca – de – los – Locos – presenta – Dentellada!”. La atención del público era completa y la pareja se veía transformada, feliz, sin tapujos. Era 1996. Han pasado casi tres décadas. Es un domingo de 2025 y son las cuatro de la tarde. Lucía Agudelo Montoya está reunida con Carlos Orlas Sánchez, el último loco en llegar al grupo. Charlan un poco, sentados en unos pupitres colegiales desgastados en una terraza del barrio Prado. Luego se paran, acomodan los pupitres en círculo, se hacen en el centro y ensayan la obra Coreutas. La diferencia con 1996 es notable: Bernardo Ángel Saldarriaga, primer capitán de la agrupación, ya no está. Falleció en 2018 y le dejó a Lucía el timón de una barca, al parecer, destinada al naufragio. Antes ensayaban todas las semanas sabiendo que cada jueves presentarían su obra, ahora ensayan más por amor al teatro. Tampoco están en el parque Bolívar porque ya no es lo mismo para ellos. La dinámica cambió debido a las medidas de espacio público instauradas por el entonces alcalde Sergio Fajardo (2004-2007). A pesar de los intentos de mantener su icónico “jueves de teatro”, 2020 fue el último año en el que se presentaron con esta regularidad. Desde entonces dependen de otros para saber cuándo y dónde presentarse. En esta barca siempre ha habido incertidumbre, neblina y tormenta, el infierno para cualquier tripulación, pero para estos locos ni siquiera parece un problema. La capitana La Barca de los Locos nació como agrupación teatral en 1975 de la mano de Bernardo, Carlos Enrique Márquez, Guillermo García y Gustavo Román como pioneros del grupo. Después llegó Lucía, una mujer que ama el yogur de fresa tanto como le disgustan la impuntualidad y el desorden; que prefiere caminar hasta la estación Parque Berrío antes que ir a San Antonio, que cuando entra al metro busca rápidamente dónde sentarse porque no le gusta viajar de pie; que no soporta las gafas si no son para leer o usar el computador; que en sus tiempos libres ve películas de Buñuel, Pasolini o Fellini y lee textos de Emil Cioran y de Bernardo, su alma gemela y pareja sentimental. Esa misma mujer ahora es la capitana que se esfuerza por zarpar y navegar junto con Carlos, otro loco disfrazado de marinero, un politólogo que no se considera actor, pero que se convierte en uno para La Barca y para Lucía. La conexión de Lucía con el arte comenzó cuando era niña. Nació en Támesis, en cuna de artistas: sus padres eran profesores, pero el resto del tiempo hacían teatro y música. Cuando Lucía estaba recién nacida, su familia se mudó a Santa Fe de Antioquia. Más grande, empezó a jugar con sus hermanos, Luz Helena y Mario, a memorizar y dramatizar los guiones de su padre, acompañar cantos con su madre y presentar tertulias familiares. Cuando cumplió ocho años, llegaron a Medellín y la atención de sus padres viró hacia lo económico por la preocupación de mantener a 10 hijos, pero la semilla que había brotado en Lucía no desapareció. Creció, se interesó por la historia y la política y estudió Sociología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Quiso retomar la actuación, así que se unió a un grupo de teatro universitario, donde se percató de que no le gustaba la literalidad de las obras. Ella buscaba reflexiones, expresarse libremente sin sujetarse a un guion único y repetible. Ya graduada, Lucía fue docente en varias universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia. En 1981 conoció a Bernardo gracias a un amigo que lo presentó como “el mejor actor de Colombia”. Ella, intrigada por su trabajo, y Bernardo, desesperado por hacer teatro luego de romper relaciones con el Teatro Popular de Bogotá, hicieron un trato: Lucía le prestaría su apartamento para presentarle a ella y algunos conocidos su obra Ni héroes ni mártires. Impactada y emocionada por lo que vio, supo que ese era el teatro que quería hacer y esa era la barca a la que quería montarse. A finales de ese año, asumió su primer papel con el grupo en la obra La monja. “La Barca de los Locos hace un teatro que se enfoca en la experiencia humana, en la lucha contra la sociedad de consumo y la explotación utilitaria. Despierta todos los conflictos que duermen en nosotros, libra las fuerzas oscuras, se trata de un resguardo de la existencialidad humana. Este teatro subvierte los valores, es aventura, riesgo y desinterés”, así lo explica Lucía dejando ver el malditismo, lo anarquista y contestatario de su apuesta. “Es un teatro muy genuino y poético, con mucho énfasis en la palabra –añade Jaiver Jurado, director de la Oficina Central de los Sueños y quien halló inspiración en ellos–. Me pone a pensar en un teatro

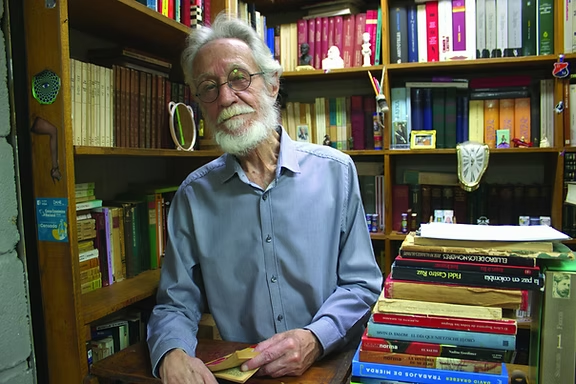

De pactos con el diablo, lectura de almas y otros gajes del oficio

Los libreros existen desde que el libro se convirtió en un bien comercial de fácil acceso en el siglo XVIII. Desde entonces, han ejercido su oficio adaptándose a todo tipo de cambios propios del discurrir del tiempo, sirviendo como puente entre libros y potenciales lectores. Augusto Bedoya, librero de Pigmalión, que se dedica hace más de 55 años a este oficio. Foto: María Andrea Canchila Velilla. Para Umberto Eco, el oficio de librero se cimentaba en un pacto con el diablo, casi como el de Fausto cuando vendió su alma a cambio de la sabiduría completa. Es una labor que requiere de la perspicacia y la debida atención al voraz apetito de los lectores. Esta labor titánica ha acompañado a la humanidad desde que la imprenta permitió democratizar el libro en el siglo XVIII. A Medellín llegó a finales del XIX con librerías que comercializaban artículos de oficina y libros, aunque estos últimos no eran el centro de su actividad comercial. En el Primer directorio general de la ciudad de Medellín, de 1906, ya se registraban cinco librerías: la Librería Católica, la Agencia de Negocios y Librería Religiosa, Camolina, la Librería Restrepo y la Librería y Papelería de Antonio Jesús Cano. Este último era más conocido como el Negro Cano y fue uno de los personajes más importantes en el mundo de las artes y las letras en Medellín en las primeras décadas del siglo XX. Empezó como librero en la librería de Manuel José Álvarez, para después fundar la suya propia, que fue lugar de paso obligado para los escritores e intelectuales de la época, como Tomás Carrasquilla, Efe Gómez, León de Greiff, Ciro Mendía y Fernando González. En medio de las tertulias auspiciadas por el Negro Cano nació el movimiento de Los Pánidas, que transformó el estilo poético de la época, principalmente clásico, por uno novedoso, rebelde y contestatario. En el prólogo del libro Vender el alma: el oficio del librero, del escritor Romano Montroni, Umberto Eco dice que “el comercio de libros es una actividad que va más allá de lo mercantil y que exige habilidades específicas. El librero ha de ser no solo un voraz lector de libros, sino de sus clientes”. Allí es donde se marca la frontera entre la simple venta de libros y el oficio del librero. Este último no se concentra en hacer ventas, sino en entender al posible lector, perfilarlo y encaminarlo hacia el libro que lo espera. En este sentido, el librero toma en sus hombros la labor de ser un puente entre las personas y la lectura. El Negro Cano, llamado por el poeta español Francisco Villaespesa como “el alma misma de la ciudad, hecha color, música y línea”, sigue siendo hoy uno de los mayores referentes para los libreros de Medellín, a pesar de que murió hace más de 80 años, en 1942. El hogar del librero “Siempre les digo a quienes nos visitan que este es un oasis en el corazón del centro, un remanso de calma en medio del ajetreo del pasaje La Bastilla. Aquí podemos relajarnos y conversar sin prisas. Mientras muchos libreros se enfocan solo en las ventas, nosotros ofrecemos algo distinto: un espacio con un valor agregado, un lugar para disfrutar”, cuenta Bárbara Lins desde su librería La Hojarasca, en el segundo piso del Centro Comercial del Libro y la Cultura, en aquel emblemático pasaje del centro de Medellín. En La Hojarasca hay un pequeño espacio pensado para el encuentro: una mesa con sillas alrededor que evocan el ambiente de una tertulia. Tanto dentro como fuera del local se exhiben los libros que vende Bárbara: usados, clásicos, teóricos, además de postales y afiches. En ese universo literario, donde también se realizan charlas, lanzamientos y otros eventos culturales, Bárbara permite conocer la arquitectura y anatomía que rodea el oficio de librera. Cuenta que en los alrededores del pasaje La Bastilla siempre encontró una magia especial: un rincón secreto donde hallaba libros que no conseguía en otros lugares. Por eso dice que tuvo la fortuna de encontrar el local justo allí, en un espacio que, tras estar sellado cinco años, en 2021 reabrió sus puertas y se ha llenado de literatura y conversación. Y es que el centro de Medellín está impregnado de historia librera: La Continental en Junín y Carabobo, La Aguirre en Maracaibo o La Anticuaria en Ayacucho son referencias constantes para quienes han transitado estos espacios durante años, conociendo a los libreros que les dan vida. Así lo recuerda Augusto Bedoya o don Augusto, como lo llaman, de la librería Pigmalión, quien asegura que ha dedicado “toda la vida” a este oficio, o al menos más de 50 años. Creció en una familia apasionada por los libros y el mundo editorial, trabajó en la librería-papelería Bolívar en la calle del mismo nombre y, desde hace unos 30 años, es el alma detrás de Pigmalión, también ubicada en el segundo piso del Centro Comercial del Libro y la Cultura. A don Augusto lo frecuenta mucha gente, en especial universitarios y lectores fieles de las humanidades: “Para mí, esto ha sido como otra universidad; a pesar de los años, uno aprende todos los días. El proceso del conocimiento es interminable, por eso Marx nos invitó a desconfiar de todo lo definitivo”. Bárbara Lins, librera de La Hojarasca, en su espacio para charlas y tertulias en el Centro Comercial del Libro y la Cultura. Foto: María Andrea Canchila Velilla. Con una intención similar a la de Bárbara y Augusto, Wilson Mendoza, librero y propietario de la Librería Grámmata, adecuó su espacio en el barrio Estadio. Como él mismo dice, “quería una librería para atender a los clientes, sentarme a conversar, porque el ejercicio del librero es precisamente ese: conversar, compartir, llegar a otras personas mediante el diálogo, pero también el análisis y la lectura”. Grámmata comparte este espacio con la Librería Palinuro desde hace 10 años. En esta casa, ubicada a dos cuadras del estadio Atanasio Girardot, se encuentra una amplia selección de libros nuevos, usados y títulos de diversas editoriales.

Buscar a un hijo con el cansancio a cuestas

La labor de madres buscadoras como Marta Soto y Flor Vásquez es valiente y heroica, pero también agotadora. En el proceso, sacrifican su bienestar y su carga se hace más pesada con cada día en que no obtienen respuestas. Sus hijos desaparecieron después de la firma del acuerdo de paz de 2016, por lo que tienen que lidiar con los tiempos y las formas de la justicia ordinaria. Flor Alba, a punta de cuchara y sartén, le exige a la fiscal de su caso que le dé celeridad a la investigación de la desaparición de su hijo Yoryin Adrián. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. En un cuarto pequeño de suelo veteado Marta Soto espera que el fiscal le permita acceder a la audiencia virtual en la que pretende obtener una orden de exhumación para buscar el cuerpo de su hijo Bleyder Alexander Aguirre Soto. La acompañan Luz Ceballos y Rubiela López, dos madres a quienes la guerra les quitó a sus hijos, y Juan David Toro, defensor de derechos humanos y fundador de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza, quien también ha acompañado a Marta en los procesos legales de su búsqueda. Son las 9:15 de la mañana del 17 de marzo de 2025 y van 15 minutos de retraso para la audiencia. Buscadoras con Fe y Esperanza es una colectiva de mujeres que buscan a sus hijos, la mayoría de ellos desaparecidos después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc-EP en 2016. El grupo inició en 2020 de la mano de Juan David, que para entonces acompañaba, desde el equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín, varios procesos de mujeres cuyos hijos desaparecieron después del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’”, cuenta Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva. Los casos de las primeras madres que formaron el grupo eran de muchachos barristas mochileros del Nacional o Medellín que desaparecieron siguiendo a sus equipos. Los casos de desaparición forzada posteriores al acuerdo de paz no son investigados por la Justicia Especial para la Paz ni por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), sino por la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía. Juan David y Jessica coinciden en que por esta razón la búsqueda que realizan madres como las de Buscadoras con Fe y Esperanza está aún más llena de trabas y demoras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y diciembre de 2024 hubo 1929 víctimas de desaparición forzada en Colombia. No obstante, los registros de la Fiscalía son más altos: 13.836 víctimas entre enero de 2017 y marzo de 2025, de las cuales 2400 son de Antioquia, es decir, el 17.3 % del total nacional. Ante las demoras o la falta de resultados de la Fiscalía en los procesos de estas madres, muchas han tenido que convertirse en las detectives de sus propios casos. Son ellas quienes buscan pruebas y testigos que puedan ayudarles a dar con el paradero de sus hijos, lo que las lleva a ponerse en condiciones de vulnerabilidad física y emocional. Días después de la desaparición de Bleyder, Marta recibió imágenes del cuerpo de su hijo junto con la ubicación de donde lo habían enterrado. En 2023, la Fiscalía hizo prospecciones en ese lugar y encontró tres cuerpos, pero ninguno fue identificado como Bleyder Alexander. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’” Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza “Ese estado permanente de búsqueda puede llevar a afectaciones cognitivas y en la memoria; también hay mujeres buscadoras que han muerto de cáncer, de accidentes cerebrovasculares y problemas cardiovasculares propiciados por las condiciones de su búsqueda”, afirma Nidia María Montoya, psicóloga de la UBPD. “Su situación les demanda 24/7 de su tiempo, por eso dejan de resolver sus asuntos personales o familiares y dejan de preocuparse por su salud y bienestar, porque eso es lo primero a lo que renuncian: su bienestar”, concluye. Cuando van 40 minutos de retraso en la audiencia, Juan David refresca la página por décima vez con la esperanza de que en una de esas el fiscal ya esté en la videollamada. Mientras esperan, Marta les cuenta a Luz y Rubiela que piensa aceptar un microcrédito de tres millones y medio para poder pagarles a los tres pagadiarios a los que les debe. Ella vende mangos frente a un colegio, pero desde que su hijo desapareció el 27 de octubre de 2020 trabajar es cada vez más duro, pues es ella quien ha hecho toda la investigación del caso. Esto no solo le quita tiempo para trabajar, sino que le implica gastos adicionales, porque el propósito de encontrar el cuerpo de su hijo le roba la paz y el sueño. “¿Nada que te responde el fiscal?”, le pregunta Juan David a Marta cuando está por cumplirse una hora de retraso para la audiencia. Minutos antes, le había escrito al fiscal para avisarle que lo esperaban. Ella niega con la cabeza. No para de tocarselos dedos de las manos, mira a todos lados como buscando un escape del cuarto, se agarra la frente y se tapa los ojos mientras murmura “Dios mío, Dios mío, Dios mío”. Con cada minuto de retraso se ve más agotada. “La desaparición forzada no es azarosa. Las condiciones socioeconómicas son un factor asociado al tema de la desaparición porque hay unas vulnerabilidades en la población que la hace propicia a ser carnada para actores del conflicto”, explica Nidia. También menciona que para algunos actores

El más bello asesino

El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata) llegó a Colombia en 1930 desplazado desde el África subsahariana. 70 años después, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo incluyó en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Entonces, ¿qué hace uno en mi finca? El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata). Foto: Thomas Mejía López. Qué raro es él. No le gusta caminar, pero siempre está afuera. No tira piscina, aunque vive con una al lado. Ni siquiera responde cuando uno le habla y hace más ruido su ropa cuando la mueve el viento. Creo que si yo fuera más alto tal vez podría verlo a la cara y hacer que me hable, pero sé que no va a pasar, porque para su atención necesito tener menos piel y ser más árbol, como él. En 2021 cuando mi familia compró el terreno en Barbosa para hacer la finca, él ya estaba sembrado. Siempre lo he visto hermoso, porque él se viste hermoso: largas ramas cafés, hojas verde monte y unas aretas –flores– acampanadas, del mismo color del hogao, que lo diferencian de tanto palo que hay alrededor. Ojalá esa fuera la única diferencia que tiene con los demás árboles de la finca. *** Brasil, 1997. El ecologista Pablo Nogueira reportó una serie de asesinatos en el barrio Fazenda São Quirino, en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo. La escena del crimen era bella. Flores acampanadas y naranjas, todas en el piso, dentro de ellas, los cadáveres: cientos de abejas. Biología de primaria: las abejas son polinizadoras, o sea que se alimentan del néctar o polen de las flores y, al hacerlo, lo transportan de una flor a otra, facilitando la reproducción de las plantas y las frutas. Los animales necesitamos comer; muchas frutas y hortalizas son retoños de plantas que se reproducen gracias a la polinización. Las plantas generan oxígeno. Lección de vida: sin comida y sin oxígeno no hay vida. El árbol les quita la vida a las que nos dan la vida. Sobre cómo las mata hay dos teorías: el veneno y el atrapamiento. Según un estudio de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil), el néctar de sus flores tiene un efecto tóxico. En 360 flores encontraron 651 insectos muertos, de los cuales el 75 % eran abejas. Pero otras investigaciones sugieren que estas podrían morir al quedarse atrapadas en las flores, como dice un estudio de la Universidad de Andhra (India), que detalló cómo las abejas del género Trigona quedaban apresadas entre el agua y el néctar dentro de las flores. Morir ahogadas por la vida que intentaron “nectar” –como si esa palabra fuera un verbo–, parece un poema que habla de lo bello que es asesinar a tu mamá. El tulipán africano o miona (Spathodea campanulata). Foto: Thomas Mejía López. *** El terreno de la finca no era nuestro hasta que lo compraron, y quizá aún no lo es y nunca lo será porque desde hace siglos ya había árboles y arbustos dueños del lugar y para ellos nosotros somos los invasores. En el siglo XVII, las tierras de Barbosa fueron invadidas por colonos. De allí en adelante, los terrenos robados cambiaron de “dueños”: desde Juan Gómez de Salazar, gobernador de Antioquia, hasta Ignacio Muñoz, abuelo de José María Córdova. En 1812, más de 200 años después de que se empezara a habitar, fue declarado municipio. Nadie, más que la maleza, los ríos y las piedras que están allí desde antes, puede llamarse dueño de la tierra. Cuando llegamos a la finca siempre hace sol, siempre canta un pájaro. Hay mandarinas que si tuvieran uñas ya habrían practicado canibalismo y plátanos escondidos temiendo el machete. En La Celestina, como se llama la finca en honor a mi abuela, siempre estamos buscando qué sembrar, porque para eso es la tierra, para comérsela. Ya hay plantas creciendo y hace poco sembraron dos verbenas para atraer polinizadoras. A 20 metros está él, viendo a las abejas que llegan a las verbenas y que pronto girarán hacia sus campanas. *** Desde mi computador navegué por el Sistema de Árbol Urbano de Medellín. Conté unos 103 tulipanes africanos, 15 de ellos en la UdeA, y creo que no recorrí ni el 30 % de la ciudad. El tulipán africano empezó a usar sombrero vueltiao en 1930. Según el biólogo Jon Paul Rodríguez, este árbol, como otros, llegó a América como resultado de las introducciones deliberadas de plantas que tienen lugar en diferentes países para una gran variedad de propósitos (alimenticios, ornamentales…). El del tulipán responde a una necesidad principal: alimentar el ojo. Los impactos de la llegada del árbol a nuestro país lo convirtieron en una especie invasora, pero creo que sería más como una especie desplazada, pues fue traída por una persona que la sacó de su territorio porque le pareció muy bonita. Años después, convertimos esta especie casi que en el diablo. En Australia está prohibida su venta o liberación al ambiente sin permiso. En Cuba está entre las cinco principales especies invasoras. En Colombia está prohibida su plantación en departamentos como el Huila y Valle del Cauca. También es rechazada en Paraguay, Bolivia, Ecuador… Y así sigue el aislamiento, por invasora. Según la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en Colombia hay identificadas 298 especies de flora y fauna “introducidas, invasoras y de alto riesgo”. Encontramos etiquetas para castigar al árbol, pero para quien lo trajo aquí no hay nombres ni apellidos. Y cuando ya está acá, haciendo lo que su naturaleza le obliga, estigmatizamos al tulipán sin pensar que no es solo un “atacapolinizadoras”. La medicina tradicional africana habla de propiedades diuréticas y antinflamatorias en sus flores, y del empleo de sus hojas contra enfermedades renales, inflamaciones de la uretra y como antídoto contra venenos. Irónico. Pero cuando lo retuvieron acá solo importaba decorar el patio. Las flores del tulipán son hermosas, uno las ve y parece que los ojos bebieran su belleza como

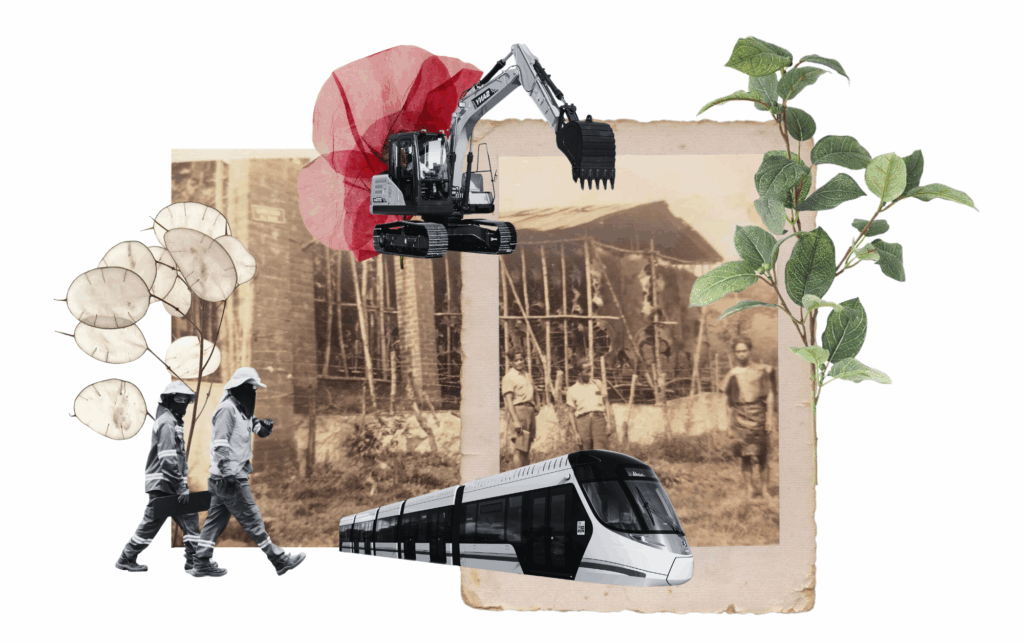

Cuerpos enfermos, casas vacías y un metro que aún no pasa

Los moradores afectados por la construcción del metro de la 80 dicen que en los últimos cinco años más de 30 personas han muerto y otras se han enfermado por la incertidumbre, la injusticia y la tristeza. Quienes se han ido sufren el desarraigo, quienes quedan temen perder sus casas y perciben más inseguridad. Todos viven el estrés como una experiencia compartida**. El barrio El Volador tiene más de un siglo de existencia. Hoy, el paisaje incluye a contratistas y retroexcavadoras que le abren paso al futuro metro de la 80. Collage: Melany Peláez Morales. A principios de agosto de 2024 el Concejo de Medellín hizo un minuto de silencio por la memoria de Karla Cristina Velásquez Suárez, lideresa del barrio El Volador que había fallecido el mes anterior a sus 50 años. “Venía ejerciendo un liderazgo muy importante en los moradores”, dijo el concejal José Luis Marín cuando pidió el homenaje. En el video, justo antes de que el sonido de una trompeta llenara el recinto, se escucha una voz que pregunta: “¿Y de qué murió?”. Las obras para la construcción del metro ligero que seguirá el corredor vial de la avenida 80 de Medellín comenzaron ocho días después de la muerte de Karla Cristina, el 24 de julio del 2024. La Línea E irá entre las estaciones Caribe y Aguacatala, con un trayecto de 13.5 km. El proyecto va en un 34.2 % de ejecución y requiere la compra de 1239 predios a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), de los cuales 750 (60 %) ya fueron entregados. La obra impacta a 2848 personas, entre ellas, las moradoras y los moradores que aseguran que su salud se viene deteriorando hasta llegar, incluso, a desenlaces fatales. Según la comunidad, hay alrededor de 32 muertos después del anuncio del proyecto, además los avalúos y las ofertas han sido inferiores al valor comercial de sus casas. A esto se suma que quienes perdieron su sustento económico perciben más inseguridad al quedar rodeados de estructuras desocupadas y hoy ven en ruinas los hogares que dejaron. *** En el solar había árboles de mango, mandarina, guanábana, aguacate y uno de mamoncillo que nunca dio fruto. Lucía tenía la costumbre de montarse en ellos a jugar y Karla, ocho años mayor, la tarea de cuidarla. Un día se rompió una rama, Lucía cayó de espaldas y no sintió el cuerpo. Ambas lloraron asustadas, Karla la levantó y la calmó hasta que recuperó el movimiento. Cuando crecieron, la mayor se volvió más de la casa y su hermana más habladora y atrevida. Por eso en la adolescencia su madre le pidió a Lucía que cuidara a Karla y así lo hizo. Entre lágrimas, quienes conocieron a Karla recuerdan con gratitud y aprecio su sonrisa y su disposición a ayudar. Fue cercana a la Junta de Acción Comunal, participó en las reuniones con las instituciones y la comunidad y denunció las injusticias de la obra ante el Concejo y por medio de plantones, marchas y activismo en redes sociales. Preguntaba en un grupo de WhatsApp de afectados sobre las movilizaciones que llevaban a cabo y decía que se recuperaría para juntarse de nuevo, pero su deterioro fue rápido y el mensaje con la noticia de su muerte los tomó por sorpresa. Karla tenía diabetes y sufría de los riñones. Lucía la acompañó a sus controles los últimos cuatro años mientras la creatinina subía con el estrés: “Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia”. Karla lloraba por su casa y por no tener adónde ir, estaba enferma y desempleada. En junio, le dio una infección pulmonar, estuvo en cuidados intensivos y murió el 12 de julio. «Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia» Lucía Velásquez Juliana Machado, politóloga, psicóloga y terapeuta sistémica, explica que hay estudios que demuestran que el estrés agudiza o acelera las enfermedades, pero en el mundo clínico no hay consenso porque no es sencillo probarlo y el sufrimiento solo se valida cuando se diagnostica. Para Machado no es necesario un respaldo científico que asocie estas muertes y síntomas con las pérdidas por el proyecto, basta con los testimonios. “Que la gente haga énfasis en lo material tiene que ver con que percibe que la ciudad la está empobreciendo a propósito, y en un país con muy pocas redes de protección social eso genera angustia y una vulnerabilidad en términos de poder mantenerte vivo y seguro”, explica. Sin embargo, pese a las denuncias ciudadanas, ninguna institución ha investigado las afectaciones en la salud de los moradores. En 2021, cuando les socializaron el proyecto, Karla, Lucía y Juan David, su hermano menor, pidieron una asesoría con la EDU porque no eran propietarios, sino poseedores y eso dificultaba la sucesión. Les respondieron que era un trámite lento y les hablaron de expropiación. Otros familiares aparecieron para reclamar la propiedad, entonces los hermanos solicitaron una declaración de pertenencia por ocupación a nombre de Karla, pues fue la que siempre estuvo ahí. Pero en enero de 2024 se les notificó la expropiación administrativa del predio. Karla murió ese año y Lucía ya no puede prestar más dinero para pagar abogados. A finales del 2024 dejaron la casa que ocupó la familia por más de 110 años, una de las primeras de El Volador. Esa casa, erigida con tapia, y que ahora está demolida, recibió el primer televisor del barrio, fue sede de sancochos y novenas navideñas y fue la guardería que cuidó a varias generaciones por más de tres décadas. El patio con árboles frutales y la casa ahora son un lote baldío por el que evitan pasar y que Juan David prefirió no despedir. El día que Lucía y Alejandro, el hijo mayor de Karla, entregaron la casa a la EDU, una de las trabajadoras sociales dijo “mirá esta matica tan bonita”, la arrancó del solar y se la llevó. *** Jaime Alberto Lopera tiene 69 años, es alto y delgado, usa lentes, camiseta