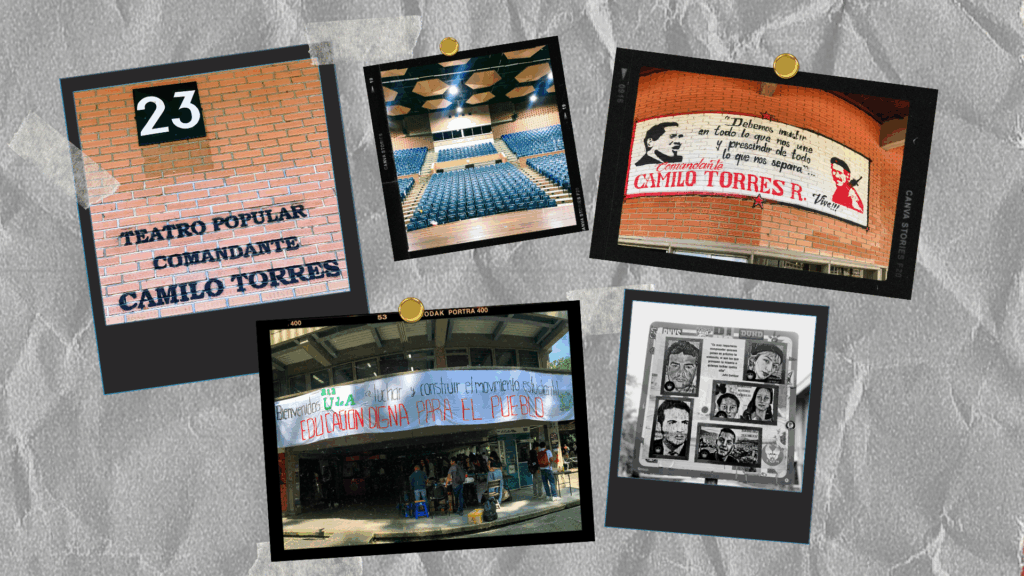

Mi primera asamblea

Collage: Mariana Benedetti Antes de entrar al teatro estaba segura de que Camilo Torres seguía vivo en los ideales de los discursos estudiantiles que estaba próxima a escuchar. Iba tarde, caminaba rápido para finalmente llegar y no perder más información. Pensando en si iba a encontrar puestos libres, pisé el último escalón que me ubicaba, por primera vez, dentro del teatro comandante Camilo Torres, miré al frente y las ansias por saber lo que los estudiantes decían fueron reemplazadas por el inquietante hecho de que no me había tenido que preocupar por la posibilidad de no encontrar asientos disponibles, pues el lugar estaba en gran parte, vacío. Eran las 2:46 de la tarde, la asamblea había empezado a las 11:00, tal vez la mayoría ya se había ido, pensé, pero no tenía sentido, pues si no había terminado significaba que aún quedaban por discutir temas de importancia e incidencia estudiantil. Recordé el trasfondo histórico de estos espacios en la universidad, cómo ahí se gestaron las ideas y las luchas que movilizaron a miles de estudiantes, por las que muchos fueron perseguidos, expulsados y hasta asesinados; una historia de resistencia que defendió la educación pública, exigió la debida inversión estatal y promovió la participación de jóvenes estudiantes en esferas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Hoy gozamos de esos beneficios, y gracias a ello, estos espacios siguen funcionando y convocando al estudiantado. No podía asimilar ni aceptar lo que se mostraba ante mis ojos, rezagos de lo que alguna vez fue el movimiento estudiantil, y desinterés en donde alguna vez hubo participación activa y directa de la mayoría de estudiantes. Me senté en la última fila de los puestos del centro, en ese momento, no me percaté de que la elección de asientos de los estudiantes reflejaba sus opiniones frente a la discusión que se estaba llevando a cabo, solo se habían ubicado al fondo y a los lados. Dirigí mi atención al estudiante que tenía la palabra, pero al haber llegado tarde no comprendí nada, lo único que logré registrar fue su definición del movimiento estudiantil como una forma de trampolín político y una palabra que me impactó mucho: traición, refiriéndose a aquellos que defendieron, en su momento, la no representación estudiantil pero que se habían lanzado como planchas ante el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno universitario. El estudiante que intervino después hizo alusión a la historia de la representación estudiantil, a los veintiún años de silla vacía luego del asesinato del líder estudiantil Gustavo Marulanda, en manos de las AUC, que para ese momento se habían establecido en la Universidad, llevando a la posterior elección del último representante estudiantil, Wilmar Mejía, quien fue destituido por no respaldar los intereses del estudiantado. Aquel alumno en sus palabras defendió que «desde entonces las decisiones y la construcción del movimiento se toman colectivamente y no ha hecho falta un representante, que, además, no represente a todos los estudiantes». A esas palabras le siguieron aplausos y vítores, consideré que gran parte de los presentes pensaba así. Entre supuestos y pocos matices concluí personalmente que, si la asamblea no estaba de acuerdo con las planchas de representación estudiantil, la solución no era negarlas, sino elegir unas nuevas que se acoplaran a los intereses del estudiantado, mismo que, irónicamente, en su mayoría no estaba presente. Otra estudiante definió la representación estudiantil como: «Un puente entre todos los estudiantes, necesaria para mantener una conversación directa con la mesa directiva y estar presentes en el momento que se tomen decisiones que afectan a la universidad y, por consecuente, a los estudiantes, no debe ser entendida como un cargo de fin político, sino como una herramienta para seguir construyendo movimiento estudiantil.» A esta siguieron otras intervenciones donde afirmaban que «existía una crisis en el movimiento estudiantil», «la representación estudiantil llevaría a perder el poder popular de la asamblea» o «la discusión debió hacerse desde la postulación de las planchas, no cuando faltaba tan poco para las elecciones». Se mencionaron los espacios asamblearios en 2017 y 2018 en los que se realizaron debates respecto al mismo tema y se decidió rechazar la vacante de representación estudiantil ante el CSU. Mientras llegaba la hora de irme, porque no me daba tiempo de quedarme hasta el final, llena de mucha información que no sabía cómo organizar, escuché dos últimas participaciones que reflejaron genuinamente mis pensamientos en el transcurso de la casi hora y media que estuve en el teatro: ¿Cómo podía haber un debate sobre representación estudiantil cuando el Camilo Torres estaba prácticamente vacío? Esa no era la experiencia que había imaginado de mi primera Asamblea, un espacio ilustrador dentro de la decepción y conflicto que representó, un debate sin fin en medio de la apatía de la mayoría de estudiantes y de un movimiento estudiantil dividido, no por sus diferencias sino porque parecía no saber converger a pesar de ellas. Me pareció que Camilo Torres moría por segunda vez, pues las ideas que lo mantenían con vida estaban divididas y el resto, olvidadas, la asamblea intentaba unir sus partes sin acuerdos claros, mediaciones evidentes o participación estudiantil activa.

Tejiendo voces responsables: un mapa para narrar la ESCNNA

Volver a lo sencillo, a lo humano: escuchar con atención las voces de quienes comparten sus historias, para construir desde el periodismo caminos posibles frente a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). Ilustración: Isabella Guerrero / i.guerrero1@udea.edu.co Medellín, ha sido representada, gracias al marketing urbano, como una capital del turismo, la innovación y el bienestar social. Sin embargo, mientras los slogans hablan de “futuro” y “esperanza”, esa cara limpia y ordenada convive con la realidad que se revela en sus calles, hoteles y esquinas, donde la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) no irrumpe como una amenaza externa, sino como una práctica normalizada e integrada a la dinámica de la ciudad. La ESCNNA no es una manifestación ajena ni aislada, es una expresión directa de las contradicciones estructurales de la ciudad. Se alimenta de las rutas turísticas, de las aplicaciones de transporte, de las redes sociales, los bares, los hoteles y los comercios. Es una práctica que se mueve con la ciudad, se adapta a ella, la habita. Nombrarla como una amenaza externa evita que se cuestionen las lógicas que la sostienen. En medio de todo lo que pasa en la ciudad en torno a la ESCNNA, el 5 de abril, los Premios India Catalina de la televisión Colombiana otorgaron el galardón a “Mejor Producción Periodística” al especial Explotación sexual infantil: una verdad a medias, emitido por Telemedellín en julio de 2024. Aunque el reportaje busca contar “la historia de tres niñas sobrevivientes al delito de explotación sexual en Medellín”, su tratamiento presenta varios asuntos cuestionables que merecen una revisión crítica. El primero de estos factores problemáticos tiene que ver precisamente con el título. El uso del término “infantil” revela una práctica persistente en los medios: nombrar de forma imprecisa. Sobre esto, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Luxemburgo, referente internacional en el abordaje ético de este delito, ha advertido que expresiones como “infantil” o “juvenil” diluyen la dimensión jurídica del crimen y despojan de responsabilidad a los adultos implicados. Por eso recomiendan nombrar explícitamente a niñas, niños y adolescentes, reconociendo su condición de sujetos de derechos. Además, aunque el especial de Telemedellín recurre a siluetas y voces en off, preguntas realizadas a las víctimas, como: “¿quién las contacta?”, “¿cuánto les pagan?”, “¿cómo logran salir?”, terminan ofreciendo un mapa con las rutas de acceso para potenciales explotadores sexuales, en lugar de ser una denuncia informada. Ilustración: Renata Taborda / renata.taborda@udea.edu.co La explotación sexual no se elige, se impone. Por eso también resulta especialmente preocupante que se incluyan frases como: “Llega hasta las niñas carentes de tantas cosas, que ven el trabajo sexual una oportunidad”. Este tipo de afirmación no solo romantiza la precariedad, sino que sugiere que existe una decisión voluntaria donde en realidad hay vulnerabilidad y coacción. Frente a esto, el derecho internacional es enfático: cualquier relación sexual con personas menores de 18 años constituye explotación, sin importar que hubo o no consentimiento. A su vez, se impone una narrativa que privilegia el enfoque territorial y policial, con énfasis en el crimen organizado. Las declaraciones oficiales se repiten como núcleo del discurso: se señala a estructuras que operan en zonas específicas, como el Parque Lleras, o en colegios donde, según el secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía, niñas, niños y adolescentes serían utilizados para “convencer a sus amiguitos”. Este abordaje construye un relato en el que los responsables parecen ser siempre otros —los proxenetas, los extranjeros, los barrios periféricos, e incluso los propios niños y niñas—, mientras que la institucionalidad se presenta como un actor eficaz y en control. “A los que les tiene que dar miedo venir es a los que venían a eso”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez, reforzando la idea de que el delito es externo, puntual y manejable a través de la fuerza. Por otra parte, el especial también incluye voces como las de Fundación Empodérame y Libertas International, que buscan visibilizar distintas dimensiones de la ESCNNA. La organización enfatiza la relación entre pobreza y explotación, señalando que la mayoría de las víctimas permanecen inmersas en dinámicas prostitucionales desde la infancia. Si bien estos datos evidencian una violencia arraigada y sostenida en la sociedad, referirse a estas situaciones como “prostitución” puede desdibujar la naturaleza del delito y dar pie a interpretaciones que lo justifican o relativizan. En lo que respecta a Libertas International, denuncia la creciente participación de extranjeros en abusos sexuales, destacando la impunidad que disfrutan debido a la falta de antecedentes penales en sus países de origen. Estas denuncias evidencian una problemática real, pero deben ser abordadas dentro de un marco que no pierda de vista la demanda que sostiene la ESCNNA. De hecho, durante el especial, pese a la insistencia en el extranjero como figura clave en la ESCNNA, esta imagen termina perdiendo fuerza en el relato, donde el extranjero aparece vinculado a escenas de “fiestas, consumo, excesos y todo tipo de pedidos sexuales”. ¿Cómo evitar la revictimización? ¿cómo narrar sin repetir los marcos que reducen a niños, niñas y adolescentes a cifras o silencios? El producto periodístico, en consecuencia, construye una imagen de la explotación como algo que aparece de forma repentina, como sugiere una de sus frases: “las recientes denuncias y capturas de extranjeros han abierto la puerta a un panorama que estaba presente todos los días, pero que era un mundo desconocido, una Medellín inexplorada”. Esta formulación, más que revelar, exotiza: al presentar la ESCNNA como parte de una ciudad “inexplorada”, refuerza la idea de que esta violencia solo existe cuando se vuelve mediáticamente visible. El resultado no es una “verdad a medias”, sino una verdad sesgada: aquella que elige ver el síntoma y no la enfermedad. Al referirse a las niñas únicamente desde la condición de quienes han logrado resistir —como en frases del tipo: “¿Qué piden las niñas sobrevivientes a la explotación sexual? Seguro que ellas, como la ciudad al unísono, vociferan justicia”— se minimiza la gravedad del delito. El término “sobrevivientes” transmite resiliencia, pero también puede funcionar como un velo que encubre la violencia estructural que permitió la explotación. Al no

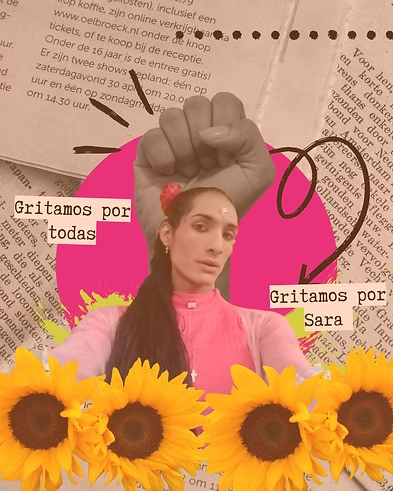

Otro grito de desesperanza

Sin querer entrar en el debate sobre el pesimismo, quisiera que se entendiera realmente el peso y la zozobra de la realidad. Collage: Juliana Palacio Hoyos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 2024 cerró con 889 feminicidios, una cifra aterradora, a pesar de las alertas emitidas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo, ONG y colectivas. Antioquia, esta tierra paisa aún tan negada al respeto mínimo por el otro, encabezó la lista con 129 feminicidios, seguida por Bogotá y Atlántico, cada uno con 84 y 83 respectivamente. Esto deja un panorama desolador: en Antioquia, a la semana fueron asesinadas de 2 a 3 mujeres. Con registro, dentro de la anterior cifra de feminicidios, específicamente transfeminicidios hubo 21, y de nuevo Antioquia queda en primer lugar con 5 casos. Mi primera precisión es necesaria, porque no obstante las organizaciones sociales advierten que las cifras podrían ser aún mayores, pues no todos los casos son reportados o clasificados adecuadamente en los registros oficiales, y yo lo creo firmemente. El 7 de abril, un video conmocionó al país, pues era la prueba más despiadada de una parte de la sociedad colombiana, y de que aún nos falta mucho para ser realmente libres. Lamento tener que abrir el contexto de este caso mencionando la existencia de ese video, pero es importante, lo diré más adelante. El hecho que hasta ahora sigue muy presente en la conversación pública se trata del asesinato de Sara Millerey. En Bello, Antioquia, el viernes 4 de mayo, Sara se encontraba en el barrio Buenos Aires cuando, en condiciones que están siendo investigadas, unos sujetos la violentaron. Golpearon su cuerpo, quebraron sus piernas, sus brazos y, por último, la tiraron a la quebrada La García. Una secuencia de hechos que me recuerda la charla TEDx de la escritora argentina Camila Sosa, cuando decía que desde que se reconoció públicamente como mujer trans, su padre le dictó un destino bajo una sentencia de muerte clara: “Un día van a venir a golpear esa puerta para avisarme de que te encontraron muerta, tirada en una zanja”. He aquí cómo con Sara, todas estamos presenciando tal profecía: Mataron a Sara Millerey. La mataron por ser. Grabaron su estado, su cuerpo violentado, quebrado y adolorido, tratando aún —por medio de los gritos— de ser salvado. La grabaron. No la salvaron a tiempo. La vieron, la golpearon, la odiaron, la mataron. Mataron a Sara, mataron una parte de nuestra esperanza. «¿Consumimos dolor y atrocidad con la excusa de ‘informarnos’ cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos?». Y en este punto es donde vuelvo, con cansancio, a comentar sobre el video que había mencionado. La razón de que este caso haya alcanzado la viralidad fue un video que violentaba aún más la vida de Sara; mientras ella agonizaba, fue grabada y publicada. Y yo me pregunto, ¿consumimos dolor y atrocidad con la excusa de “informarnos” cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos? No quiero pensar en que en una semana volveremos al silencio, un precedente que ya viene ocurriendo. Abrí diciendo un número aterrador: 889. Y no solo son cifras, son gritos, gritos de desesperanza. Nos matan y no pasa nada, volvemos viral la violencia, las formas que nos llevan a la muerte y, aunque por un momento la indignación pareciera ser por fin la agenda, vuelve y sucede: ante el arrebato de la vida, el mundo no para. Contrario a eso, es impresionante cómo se reproduce aún más violencia en las mismas conversaciones al respecto. Con esto quiero tocar lo que ha venido rondando en la discusión del caso y cómo la vida después de la muerte sigue siendo violentada. Lo primero es que la Alcaldía de Bello, en su comunicado oficial en el que pretendía condenar el crimen, se refirió a Sara con su nombre de registro civil, el que ya no la nombraba. Siendo esto, una vez más, muestra de la violencia sistemática y simbólica tan presente en la cotidianidad y en una sociedad llena de márgenes que condena y niega lo que establece distinto. Eso no es solo un error administrativo, es un gesto de desprecio a su identidad. Lo segundo es una disputa que lleva mucho tiempo en el movimiento feminista, sobre si reconocer o no la lucha trans, y yo aquí, más que ponerme de un lado de la balanza, quisiera marcar la línea divisoria más importante, la que a todas, con las identidades de género desde donde nos reconozcamos, nos compete: la vida y la muerte. Mientras discutimos, nos matan, y nos matan por lo mismo: por ser. Más allá de las múltiples realidades que conllevan ese ser para cada una de nosotras. La realidad de ser trans no la diré yo, que no lo soy, pero lo que sí puedo ver —y que vemos todes a diario sin hacer mucho— es la violencia a esta población que resulta siendo más marginada por, como ya lo mencioné, ser “diferente”. Así que el asunto se trata, más allá de los ideales, de humanidad básica. A Sara la mataron por ser. Y es asunto de todas, todos y todes que no la borren, no normalizar el eco momentáneo para rápidamente volver al silencio. Este grito es porque, desde todas las formas y maneras que habitamos el mundo, seguimos teniendo la amenaza de muerte encima, porque la violencia trasciende la muerte, y a la lucha la frena un tanto la diferencia, es porque el panorama lo marca en parte, la desesperanza. Es lamentable. A todas nos une el miedo. Sí, también justamente la resistencia, pero una realidad llena de odio.

La nueva cara de la desinformación

En la era digital, la línea que separa la opinión legítima del discurso de odio se ha vuelto difusa. La reciente decisión de Meta de priorizar las “notas de la comunidad» sobre la verificación profesional de datos abre un debate crucial: ¿dónde trazamos el límite entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva? Collage: Sara Hoyos Vanegas. Cuando Mark Zuckerberg anunció que iba a reemplazar la verificación de datos de Meta por notas de la comunidad a inicios del año, sabíamos que se aproximaba una ola de desinformación. No porque Facebook o Instagram sean un mar de fake news y publicaciones engañosas —que las hay—, sino porque ahora se promulga un nuevo valor propio de la era digital: el derecho a desinformar. Zuckerberg, el nuevo semental que profesa la «energía masculina» e invita a darse puñetazos con colegas, defiende la postura de su empresa de quitarles a los fact checkers profesionales la facultad de moderar la desinformación, como parte de un esfuerzo por “restaurar ‘la libertad de expresión’” y reducir los errores en la moderación de contenidos de Meta que, a su parecer, tienen sesgos políticos. Como alternativa, ofrece el mismo sistema de X: que cualquier persona, por medio de notas de la comunidad, pueda hacer el trabajo de verificar la información por otros usuarios, confiando en la veracidad de su palabra. El mismo Joe Kaplan, director de asuntos globales de Meta —bastante cercano al círculo de Donald Trump—, defiende que “en las plataformas donde miles de millones de personas pueden tener voz, todo lo bueno, lo malo y lo feo está a la vista. Pero eso es libertad de expresión”. Con esta justificación, Meta anunció el fin del programa de verificación de datos de terceros, el cual regulaba los discursos de odio y la información engañosa en Facebook. Kaplan y Zuckerberg se equivocan; la libertad de expresión se termina cuando empieza a atentar contra los derechos de los demás, especialmente, con el derecho a la no discriminación. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo de personas vulnerable, lo que se suele conocer como «apología del odio«. Las excusas de los altos directivos de Meta, al igual que las de Elon Musk en su momento, solo son una búsqueda desesperada de lavarse las manos y quedar bien con las tendencias políticas actuales. Varios de los contenidos que se encuentran en las publicaciones en redes se enmarcan dentro de la posverdad, el término de moda por estos días que, según el libro El periodismo ante la desinformación de la Fundación Gabo, se conoce como “la distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”. Bajo esta premisa, personajes malintencionados encontraron en las redes una oportunidad para propagar ideologías corrosivas (xenofobia, homofobia, racismo, etc.), discursos conspirativos y odio disfrazado de información. «Las personas confiaban en que el periodista solo hablaba con la verdad, era un acuerdo inquebrantable de las audiencias para con el medio. Incluso, si había periodistas mercenarios de la oligarquía, la mayoría de las veces había otro periodista, ético en su labor, para plantarle el tatequieto». Ante esta nueva oleada de desinformación que trajeron consigo las plataformas digitales y las redes sociales, el oficio periodístico se está debilitando. En el siglo pasado, se daba por hecho que se debía combatir la desinformación y esa era la labor del periodismo: difundir información fiable y desmentir al político engañoso de turno. Las personas confiaban en que el periodista solo hablaba con la verdad, era un acuerdo inquebrantable de las audiencias para con el medio. Incluso, si había periodistas mercenarios de la oligarquía, la mayoría de las veces había otro periodista, ético en su labor, para plantarle el tatequieto. Un ejemplo claro de esto ocurrió en 1994, cuando El Tiempo publicó una noticia falsa sobre la supuesta participación de Monseñor Nel Beltrán en una cumbre guerrillera en Cuba. La información, respaldada por su editor judicial y el jefe de redacción, Francisco Santos, causó un escándalo nacional y llevó a que el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana exigiera la ruptura de relaciones con Cuba. Sin embargo, esto fue desmentido los días posteriores y el error no quedó impune: Enrique Santos Calderón expuso en su columna Reflexión sobre un “embuchado” cómo la desinformación había sido producto de una manipulación política y reconoció la falta de rigor periodístico del medio. Su postura llevó a la renuncia del editor judicial y a la suspensión de Francisco Santos, demostrando que en ese entonces el periodismo aún tenía mecanismos de control para frenar la desinformación. Hoy en día, en esta generación de «nativos digitales», tanto los jóvenes Z como los millenials tragan entero lo que ven en redes sociales, así como sus abuelos baby boomers creían ciegamente lo que leían en los medios tradicionales —y ahora creen en lo que ven en internet—. Sin embargo, una diferencia fundamental es que ahora prefieren creerles a desconocidos de las redes sociales, muchos ignorantes anónimos con intereses inconfesados y sin nada que respalde su opinión, que a un grupo de periodistas y sus editores comprometidos con la función social del periodismo que pasan por una serie de filtros y códigos éticos. Ya lo advirtió Byung-Chul Han en Infocracia: “En la era de las fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado”. Las redes sociales se han convertido en una selva sin normas en aras de una supuesta libertad de expresión. El periodismo se enfrenta a la pérdida de confianza de las audiencias saturadas por todo el ruido digital y exceso de información en las redes, por lo que no distinguen entre periodismo y noticias falsas y la opinión de los hechos. Ahora solo nos queda preguntarnos cada vez que veamos una publicación en Facebook: ¿Esto es verdad?

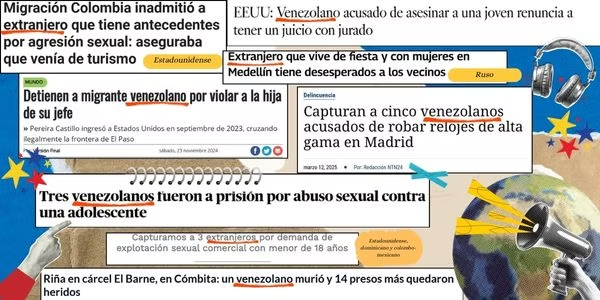

Bienvenidos a Colombia, solo si vienen con plata

La discriminación hacia los migrantes venezolanos en Colombia ha sido un fenómeno ampliamente atribuido a la xenofobia. Sin embargo, un análisis más profundo en relación con la aceptación de diferentes tipos de extranjeros en el país revela que el rechazo a la pobreza podría ser el motor principal de esta discriminación. Collage: Heidy Díaz Chaverra. Seamos honestos: a Colombia no le importa que entre nosotros vivan extranjeros, a Colombia le importa que los extranjeros entre nosotros no tengan plata. Pareciera que en nuestras mentes aún se encontrara estancado el legado del primer decreto sobre migración de la Gran Colombia, expedido en 1823 durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, en donde se habló por primera vez de los denominados “extranjeros útiles para el país”, refiriéndose a europeos y norteamericanos adinerados y a su posibilidad de comprar tierras y acumular riquezas. Es por esto que en la actualidad, cuando en Colombia vivimos desde hace alrededor de diez años una gran oleada migratoria venezolana y más recientemente norteamericana y europea, es inevitable observar y complejizar las dinámicas sociales en torno al relacionamiento con los extranjeros, en especial, la notable diferencia en cómo hemos recibido con los brazos abiertos a los estadounidenses, canadienses y europeos, mientras que los venezolanos, que tienen una historia cultural entrelazada con la nuestra desde hace siglos, son tratados como a quienes hay que expulsar, como si de una plaga se tratase. Colombia nunca ha sido un anfitrión amable para los orígenes e ideas distintas. Eso nos lo ha demostrado la historia recopilada en libros como Xenofobia al rojo vivo en Colombia de Maryluz Vallejo, en donde podemos rastrear como esta tendencia virulenta y enfermiza en el país resultó en la expulsión de sacerdotes jesuitas en el siglo XIX; el siglo XX con los “rojos”, como se denominaba a los acusados comunistas, anarquistas, socialistas, judíos, masones y catristas; cómo sucedió también con líderes políticos y sociales, con críticos del gobierno de turno y, cómo no, con periodistas. Colombia ha rechazado, expulsado y asesinado por política, ideología y religión, pero también por una xenofobia patológica que ha estado presente entre las fibras más profundas del relacionamiento con los otros, con los extranjeros, en nuestro país. Xenofobia, sí, pero es que en Colombia hoy nos encontramos ante algo mucho más discreto y peligroso, porque ¿de dónde viene que la visita norteamericana y europea sea un proyecto nacional que hay que cultivar mediante proyectos como el Plan Sectorial de Turismo? Entonces, el problema aquí no es ser extranjero, no es el estadounidense por ser estadounidense, el canadiense por ser canadiense, ni el europeo por ser europeo, ni siquiera el venezolano por ser venezolano. El problema es el extranjero que llega al país empobrecido, como sucede con la mayoría de la población venezolana. Es la pobreza lo que choca e incomoda, porque “no tienen nada para ofrecer”, y eso los hace “inútiles”. Eso, precisamente eso, es la aporofobia. La aporofobia está tan en las entrañas sociales que, como lo enuncia Adela Cortina, filósofa que le dio nombre a esta patología social en su libro Aporofobia, es de las más peligrosas porque “cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar”. Hoy podemos reconocer con relativa facilidad a un xenofóbico, a un homofóbico o a un racista, y la víctima de esta discriminación podría denunciar la agresión, pero, en este caso ¿cómo denuncia un venezolano que está sufriendo discriminación por ser pobre? ¿Cómo podría? Si la aporofobia actúa con tal anonimato en nuestra sociedad que, aunque sea tangible, aunque la vivamos, no podamos reconocerla con tanta facilidad como lo haríamos con otros tipos de discriminación. Es la pobreza lo que choca e incomoda, porque “no tienen nada para ofrecer”, y eso los hace “inútiles”. Eso, precisamente eso, es la aporofobia. Y es que lo complejo del asunto no son solo las percepciones individuales o comunitarias que se tienen sobre los venezolanos o sobre la pobreza, sino también las ideas que se venden mediáticamente y que la relacionan con la delincuencia, el desorden o la vagancia, estigmas que tienen como grandes responsables a los medios de comunicación que, como siempre, suelen ser un reflejo de las mieles y las podredumbres de nuestra sociedad. En ocasiones, cuando sucede un crimen (una violación, un asesinato, un robo o un disturbio), y los protagonistas son venezolanos residentes en Colombia o en cualquier otro país, el dato no pasa desapercibido en el titular o en las primeras líneas de la noticia, ni en los primeros enunciados del guion para la radio o la televisión. Allí no es un dato, es un relieve en la historia. Pero cuando los protagonistas son norteamericanos o europeos, son denominados ambiguamente como “extranjeros”. Un dato y listo. Ejemplos de esta situación podemos encontrar muchos en diferentes medios de comunicación y formatos. Uno de ellos son los titulares de dos noticias de un mismo medio (El Tiempo) con poco más de dos meses de diferencia sobre crímenes de violencia sexual contra menores de edad. Los titurales son: Tres venezolanos fueron a prisión por abuso sexual contra una adolescente y Cae ciudadano extranjero acusado de explotación sexual infantil en el Urabá; este denominado “extranjero” es alemán, por cierto. ¿En dónde está entonces el criterio del medio, del periodista, para elegir hacer hincapié en la nacionalidad de uno y del otro no? Es violencia, es la palabra el acto violento y estigmatizante en sí, es la lambisconería histórica de Colombia hacia Estados Unidos y Europa en su interés por permanecer entre los favoritos del patio trasero, como es considerado Latinoamérica. No es posible que el europeo y norteamericano no tengan problemas para acomodarse en el país mientras que los venezolanos que llegan en busca de recuperar las condiciones mínimas para una vida digna cargan consigo estigmas y rechazos. No es posible que en Colombia, en donde se ha derramado tanta sangre como consecuencia de discriminaciones igual de silenciosas y peligrosas que esta, no nos detengamos a pensar dos y tres veces en cómo nos relacionamos con el otro. No es posible

Zona de distensión | De la Urbe #108

Estas son las cinco columnas de opinión breves escritas por estudiantes de Periodismo y publicadas en la edición 108 de nuestro periódico.

Deforestación en Antioquia: conversaciones entre humanos y árboles

…hemos creado la palabra “árbol” para nombrar a un ser vivo bellísimo que tiene una capacidad enorme de relacionarse y hacerse posible a sí mismo, ¿Cuál es la diferencia entre todos los otros seres que hacemos lo mismo? Me gustaría que las palabras realmente expresaran la belleza, pero estas tienen todavía muchas formas limitadas. Aún así, han llegado a agradarme algunas que nos hemos inventado para darle, al menos, existencia comprensible y compartida entre nuestra propia especie. Por ejemplo, hemos creado la palabra «árbol» para nombrar a un ser vivo bellísimo que tiene una capacidad enorme de relacionarse y hacerse posible a sí mismo, ¿Cuál es la diferencia entre todos los otros seres que hacemos lo mismo? Hemos establecido también, que existe algo intangible, propio de cada ser humano, que se llama «imaginación». Ahí las pálidas imágenes de un mapa y un rostro se mezclan con la voz de Gustavo y le crean una «casa» – otra palabra con la capacidad enorme de hacerse posible a sí misma – a la historia que voy a escribir. Ostentosamente anarquista Al sur del Valle de Aburrá, concretamente en Itagüí, vivió la infancia Gustavo Adolfo Palacio, cuando el valle todavía parecía un valle, y se ordeñaba y se tenían marranos y perros, y los bellísimos árbol-es eran difíciles de contar. Para ese entonces el deseo instintivo de cuidar, que había heredado naturalmente por ser un hombre humano, se combinaba con el de su padre, otro hombre humano cuidador, para repetirle en su cabeza: los animales no se maltratan. Esa relación básica en tiempo pasado no le advertiría que, años después, haría parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de la Juventud Communista de Colombia (JUCO), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de un proceso de paz y de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda Carrizal, al nordeste del municipio de Remedios, Antioquia. «La primera vez que me metí así, como a mover armas y a conspirar y a tirarle a la policía o al ejército, fue cuando era un niño. A los doce años me metí con el ELN, hasta los catorce y medio que mataron al comandante que nos dirigía. Ahí como conocía la JUCO comencé a acercarme y me fui metiendo; por esas mismas circunstancias empezó a sonar un proceso de paz con las FARC y me empezó a tramar más el tema de la paz y el tema político con la JUCO. Terminé en la Unión Patriótica y los diálogos que habían con las FARC, pero cuando la masacre de la JUCO, la masacre de Segovia, cuando se dió toda esa oleada de violencia, esa matazón de líderes sociales, sindicalistas, se me cerraron las puertas y decidí ingresar al cuarto frente…para quedarme en la montaña» – me cuenta. ¿Qué puedo decir yo? Es así, nadie sabe lo que esconde el futuro, ni la tierra negra, amarilla, metálica, más adentro de ella misma, más adentro de nosotros. Cuando apenas estaba en las filas pensó en su nombre. Se quería llamar Camilo Ernesto, por Camilo Torres y por Ernesto el Che Guevara. Esas palabras también me gustan, esas en las que nos autoreferenciamos. De cualquier modo no se llamaría así. El «encargado de las hojas de vida», Aldruar José Octavio, le dijo que no se podía, que ya existían en el registro un Danilo, un Camilo, que mejor se llamara Teófilo. Gustavo le dijo «¿¡Cómo!?» y él le respondió «Sí, Teófilo». Luego Gustavo le dijo «Ay no, ese nombre tan feo», pero «el encargado de las hojas de vida» le empezó a hablar de Teófilo Forero, un líder comunista, y le insistió tanto que él aceptó. Más adelante leyó la historia de un personaje de Santander que le gustó mucho, era Vicente Rojas Lizcano, más conocido por su seudónimo Biófilo Panclasta. Ese hombre tan «anarquista, particular y loco que estuvo en la insurrección soviética, que intentó matar al rey de España y la reina de Inglaterra», en el que encontró inspiración, no sólo compartía con su nuevo alias un parecido fonético, sino que también le regalaría su apellido. No sé si Gustavo dejó de ser Gustavo cuando se nombró Teófilo Panclasta, no sé si dejó de ser Teófilo Panclasta cuando se volvió un firmante y todos de nuevo lo llamaron Gustavo; sólo sé que ese espacio de diferencia importa si veo en perspectiva la historia de su vida. El hogar Al principio, cuando dije que esta historia tenía casa en mi imaginación no quise decir también que fuera mentira; sino que a Teófilo Panclasta-Gustavo Palacio, solo le he visto una vez, y todo lo que me cuenta lo escucho una o dos mientras cierro los ojos y creo imágenes verdosas de bosques antioqueños, y guardo la firmeza con la que se camina en la oscuridad, aquí en mi mente y en mi corazón. En sus treinta y dos años como miembro de la guerrilla, de 1985 a 2017, recorrió muchos lugares, pero sobre todo estuvo en la Serranía de San Lucas. Esos muchos lugares fueron, por ejemplo, el occidente de Boyacá, el Norte de Santander, Ocaña, Arauca y Catatumbo. Pero la serranía, que está entre Antioquia y Bolívar, que es una forma específica de expresión geográfica en nuestro planeta: un conjunto de montañas, dentro de otro conjunto más grande de montañas; se convirtió en su hogar más permanente e hizo que su relación con la ruralidad y con la naturaleza fuera otra. «Una de las cosas que me producen nostalgia y me parecen bonitas, es saber que yo me levantaba por la mañana, me cepillaba los dientes, y al lado estaba el otro compañero: «Quiubo parcero, cómo amaneció» y nos cepillamos juntos. O sea, el no tener intimidad en cierta medida me parecía muy hermoso. Esa relación entre nosotros y el agua, el baño, hombres y mujeres. Esas relaciones así, tan naturales, tan silvestres, ese rollo de hacer la camita juntos, de que una hoja de plátano nos servía como colchón, de aprender cómo

La explotación sexual no se erradica persiguiendo extranjeros

Durante los últimos meses, el alcalde Federico Gutiérrez ha emprendido una mediática cacería de extranjeros pedófilos en Medellín apoyado por la creciente opinión desfavorable hacia los “gringos” ‒ese genérico que usamos para referirnos a los extranjeros del “primer mundo”‒ y el rechazo hacia el turista que llega en busca de sexo. Esta iniciativa, que se fortaleció a raíz del caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, hallado en un hotel con dos menores de edad de 12 y 13 años a quienes habría explotado sexualmente, detonó medidas como el Decreto 0248 de 2024 que, con un enfoque prohibicionista, deja en evidencia la angosta mirada que tenemos en la ciudad sobre un problema que va más allá de los “gringos” y El Poblado. Es cierto que urge tomar medidas sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y que se agradece que esta Alcaldía parezca tenerla entre sus prioridades, pero el discurso que se ha ido tejiendo en Medellín alrededor de este tema se limita a exponer a los “gringos” como los principales culpables y deja en segundo plano a los abusadores locales, las redes y las víctimas adultas de explotación sexual, y otras zonas de la ciudad con esta problemática, como el Centro, la 33, la 70 y Castilla. El rechazo que ha crecido entre los habitantes de Medellín hacia esos “gringos”, aunque justificado, se queda corto frente al panorama completo de la explotación y deja tranquilas a las organizaciones criminales que gozan de un chivo expiatorio para no ser juzgadas. Los pederastas extranjeros no vendrían a la ciudad tan entusiasmados si no existieran redes de trata para respaldar sus deseos. Según un reportaje de Vorágine, en Medellín “la explotación sexual infantil está conformada por personas colombianas y venezolanas que usan a menores de edad como ‘anzuelo’ para moverse por las comunas y los colegios reclutando más niños y niñas”, por lo que centrarse en la persecución del eslabón final de la cadena de explotación no basta para erradicarla. En escenarios que trascienden a El Poblado es donde se gestan las estructuras de las redes de explotación. Aun si se pusiera un cerco gigante alrededor de toda la Comuna 14, la actividad delictiva seguiría desarrollándose en los barrios de Medellín y la prostitución solo se movería a los lugares aledaños. Además, la ESCNNA y el trabajo sexual se siguen demandando y pactando en el espacio digital, hasta ahora poco considerado por las estrategias de la Alcaldía, como quedó en evidencia con la “suspensión” física de la demanda de prostitución en el parque Lleras y sus alrededores. Expandir la visión sobre la explotación sexual implica tener en cuenta las actividades que se desarrollan en otras comunas y en internet, entendiendo que sucede y ha sucedido más allá del turismo “gringo”. El Decreto 0248 tiene un plazo de seis meses y rige en el espacio comprendido entre el parque El Poblado y la carrera 32D, dos cuadras más arriba de Provenza. El resto de los escenarios donde se dan los delitos asociados a la ESCNNA siguen gozando de la clandestinidad, mientras que las trabajadoras sexuales de la Comuna 14 quedaron a la deriva y se sienten estigmatizadas por las medidas transitorias que prohíben su actividad en el espacio público. La cartilla “Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023”, de la Universidad de Antioquia y la Mesa contra la ESCNNA Medellín, advertía, para finales de 2019, que un problema que persiste en la lucha contra la explotación sexual es la falta de enfoque territorial y diferencial en la respuesta a estos casos, así como el abordaje a los diferentes tipos de explotadores. La alcaldía de Daniel Quintero, en su intento de incentivar el turismo, no desarrolló una estrategia adecuada para prevenir o mitigar los problemas que pudiesen potenciarse con la visita de extranjeros, por lo que ahora le corresponde al gobierno de Gutiérrez ejecutar un plan integral que permita disminuir las cifras de víctimas ‒según el Observatorio de ESCNNA de la ONG Valientes Colombia, en 2023 fueron 329 las víctimas de delitos asociados con la ESCNNA en Medellín‒ y evitar que continúe el reclutamiento de menores con fines de trata y explotación. En medio de los debates sobre la gentrificación, el encarecimiento de la vida y la explotación sexual ha sido sencillo poner a los “gringos” en el centro de la culpa. Más allá de su grado de responsabilidad evidente, permeada también por el colonialismo y por la idea de que pueden cometer en otro país los delitos que no se atreven en el suyo, hay un legado de narcotráfico y misoginia además de una falta de regulación estatal que han permitido sostener las prácticas comerciales y delictivas que terminamos por padecer los habitantes de Medellín. Si el debate deja de limitarse a la idea de que los “gringos” son los artífices de los males de la ciudad, será posible desentrañar la verdadera complejidad de la explotación sexual, con todas sus víctimas y victimarios.

¿Vamos todos juntos?

Desde hace bastante tiempo la hinchada de Atlético Nacional y las directivas del Club están viviendo unos momentos tensos debido a inconformidades de los hinchas con respecto a las decisiones que toma el Club y a las personas que están a cargo de tomar esas decisiones. La ruptura de la mesa de diálogos entre las barras organizadas y los directivos ha hecho que se pierda la voz de los hinchas, causando rabia entre la mayoría de los aficionados hacia las personas que están sentadas en la mesa directiva del equipo. Foto: Caracol Radio. Una buena relación entre la hinchada del equipo y los directivos es cuando ambos van hacia un mismo objetivo, hacer que el equipo sea grande y que gane copas y títulos. En este momento la hinchada de Nacional busca que el equipo vuelva a tener el nivel deportivo que los caracterizaba, que traigan refuerzos de renombre y que haya un buen director técnico. La directivas de Nacional, en este momento, están enfocados más que todo en el proyecto económico del Club, poder superar el desfalco económico y que el Club no desaparezca. Y cuando ambas partes no van por el mismo camino hay fracturas en el equipo y más cuando estás partes no están dispuestas a retomar un diálogo respetuoso, pues hay muchos rencores de por medio. Y al no poderse concretar ese diálogo es imposible que la buena relación pueda volver a construirse, en este caso una de las dos partes debe ceder y es mucho más fácil que renuncien los directivos a cambiar el pensamiento y volver a contentar a una hinchada de miles de persona. Para nadie es un secreto que en los últimos años se ha estado viviendo una crisis en el Club. Muchas veces los equipos tienen malas rachas y en el fútbol siempre existe la posibilidad de perder, pero lo que está pasando con Atlético Nacional es algo que va mucho más allá. Según un informe de la Superintendencia de Sociedades, Atlético Nacional en el 2022 fue el equipo que más ganancias tuvo en Colombia con 70.3 mil millones de pesos. Pese a esto, también fue el equipo que más perdidas presentó, un total de 8.700 millones de pesos, que en gran medida se debieron a la reducción en un 45,3% de la venta de los derechos deportivos. A eso hay que agregarle que la nómina de Atlético Nacional es la más cara del FPC. A marzo de 2023, el Club pagaba 2.800 millones de pesos cada mes a su plantilla de jugadores, seguido del Junior de Barranquilla que paga 2.600 millones de pesos en nómina. Cualquier empresa puede pasar por dificultades económicas y Nacional, a fin de cuentas, funciona como una empresa, los directivos tienen que tomar decisiones pensando en mejorar el proyecto económico. Sin embargo, el descontento y la principal razón por la que la hinchada está tan afligida y disgustada es que personas que están en las directivas del Club como el presidente o el vicepresidente ejecutivo, no les importai la camiseta ni los colores verde y blanco, que no son hinchas de Nacional y que son indiferentes a la crisis futbolística y al sentimiento de toda una hinchada. Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo, Mauricio Navarro, presidente del Club y Carolina Ardila, hija del dueño de Nacional han sido los principales señalados como personas no gratas por los fanáticos del club. Benjamín Romero es el vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional desde mediados del 2022. Romero es bogotano y trabajó en el departamento de marketing de Millonarios F.C. uno de los rivales históricos de Atlético Nacional. Ambos equipos sostienen esta rivalidad desde el 89 cuando en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el árbitro chileno Hernán Silva no pitó un penalti a favor de Millonarios y Nacional terminó pasando y ganando su primera Copa Continental. Desde eso los hinchas de ambos equipos se han odiado, por eso los hinchas del verde se sienten traicionados al ver que Romero siente afinidad por uno de sus más grandes rivales y lo responsabilizan de tomar decisiones que afectan al Club deportivamente. Carolina Ardila es hija de Antonio José Ardila, dueño de Atlético Nacional, y dueña de la empresa de representación de jugadores Elite Player, que tiene a varios de sus juveniles jugando en el equipo verdiblanco. Su participación dentro del Club es controversial, si bien muchos hinchas la acusan de tomar decisiones que favorezcan a su empresa y no al equipo, además de imponer jugadores representados por ella, la mayoría juveniles sin experiencia en clubes profesionales y de renombre como Nacional, en la plantilla del equipo. Esteban Palillo, director deportivo del Club, afirmó que Ardila «no tiene ningún rol directivo ni administrativo en Atlético Nacional«. Mauricio Navarro es el presidente de Nacional, el principal disgusto de la hinchada con él es falta de compromiso y sentido de pertenencia por el Club, así como su silencio e indiferencia ante los reclamos y las peticiones de los hinchas. Desde el año pasado los hinchas están realizando protestas, en su mayoría, pidiendo la salida de Carolina, Benjamín y Navarro. Una de las más contundentes fue cuando aparecieron dos gallinas muertas en las instalaciones de la sede administrativa de Atlético Nacional, con una foto de los directivos pegada, el 20 de enero de 2023. Un claro mensaje hacia Benjamín pues a los hinchas de Millonarios se les llama gallinas despectivamente. Foto: @jcardonaleon en X. Todas estas pequeñas tensiones entre hinchada y directivos finalmente explotaron en la previa del partido contra América en abril del 2023, cuando por medio de la cuenta de X de la barra Los Del Sur se anunció que las directivas habían decidido romper lazos con la barra y toda la hinchada en general. Ante esto, las directivas de Atlético Nacional sacaron un comunicado aclarando la situación diciendo que solamente «le suspenderán los beneficios económicos a la barra», palabras que causaron que hinchas de otros equipos acusaran a Los Del Sur de que «les pagaban por alentar». Esa noche antes de

Ella también se hubiera reído

No quería entrar en la discusión de manera personal, pero me parece necesario. Todos tenemos situaciones que nos duelen y la mía es la muerte de mi mamá, que ocurrió hace diez años. Un día me hicieron un chiste sobre esto. No me reí, no porque me enojara, sino porque era un chiste malo. «A veces lo más gracioso por decir es cruel», dice Dave Chappelle al iniciar The Bird Revelation (2017). Ese especial de comedia fue fuertemente criticado por los chistes que hizo, especialmente por los relacionados con el movimiento #MeToo, el cual se amplificó en redes sociales por denunciar agresiones sexuales después de las acusaciones al exproductor de cine Harvey Weinstein. Chappelle también fue cuestionado por otros especiales que lanzó en Netflix. En 2021, la comunidad LGBTIQ+ presionó a la plataforma, tanto en redes sociales como con protestas frente a sus instalaciones en Los Ángeles, para que retirara The Closer (2021), debido a los chistes que el comediante estadounidense hizo sobre la población transgénero. Sin embargo, la compañía se negó. Hay quienes dirán que es solo comedia, que hace parte de la libertad de expresión; otros argumentarán que se trata de un discurso de odio. ¿Hasta dónde puede llegar la comedia? La ONU define el discurso de odio como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita ‒o también comportamiento‒ que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son», en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Si bien en este tipo de especiales de comedia encontramos algunas de estas características, ¿dónde está la diferencia entre atacar a alguien y hacer un chiste sobre una situación? En el cine, por ejemplo, el público suele ver con mejores ojos el abordaje de los temas delicados por medio del drama que por medio de la comedia. Pareciera que uno es una reflexión y el otro es una burla, pero el humor siempre ha sido crítico. Además, tanto el cine como la comedia son expresiones artísticas. Sus ideas están inspiradas por la realidad, pero se transforman para ser llevadas a la ficción. Sus temas pueden ser cuestionados por ser polémicos; sin embargo, si este tipo de situaciones no pasaran en la realidad, quizás no serían expresadas en el arte. George Carlin, que es considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor comediante de stand up de la historia, tenía un humor irreverente que cuestionaba a la religión, la política, la educación, el aborto, entre otros temas. En una de sus intervenciones en Back in Town (1996) dice: «Estos conservadores provida están obsesionados con el feto hasta los nueve meses. Después de eso no quieren saber nada de ti». Si llegó a ser tan polémico, ¿por qué sigue siendo recordado como uno de los mejores? Quizás los tiempos han cambiado y ya no nos parece tan polémico; o simplemente, en ese momento, los fragmentos de especiales de comedia no eran tan virales ni tan fáciles de sacar de contexto. «No puedes pretender que la comedia, imprudente o de otro modo, no tenga consecuencias en el mundo real. Las tiene. Puede reforzar (o retar) la manera en que la gente piensa. Se repite en los parques infantiles y en el trabajo. No es libre de consecuencias», dice el crítico de comedia Brian Logan en un artículo del diario The Guardian, refiriéndose a los especiales de Chappelle en Netflix en 2017. Cualquier idea, sea o no desde el humor, puede influenciar a alguien. Lo curioso es que Logan vea como una amenaza el estimular a la gente a pensar. Es muy difícil satisfacer a todos con el arte, porque para eso tendríamos que ponernos todos de acuerdo. Los comediantes de antes son más aceptados, nos parecen menos controversiales. Y tiene mucho sentido, porque están criticando los sucesos de su época, no los de la actual. Un chiste sobre el holocausto puede ser menos polémico ahora que en su momento. Pareciera que es menos ofensivo por el tiempo que ha pasado. Pero en la actualidad un chiste sobre la comunidad LGBTIQ+ puede llegar a ofender a mucha gente. Es entendible, ya que es un grupo que ha sufrido mucho y ha luchado por sus derechos. Aunque también es necesario entender que la comedia, desde la crítica, está para abordar los temas actuales. De eso se trata: de mostrar lo ridículas que son las situaciones de la vida real, incluso aquellas en las que se insultan y atacan a los grupos minoritarios y étnicos. Tratar estos temas desde la sátira y la ridiculización, y que podamos reírnos de esto, demuestra que más que una burla, es una crítica hacia nosotros mismos como sociedad. Habrá personas que no estén de acuerdo y las entiendo. Hay cosas que ofenden a cada uno. Lo dijo el mismo Chappelle: «Todo es gracioso hasta que te pasa a ti». Incluso, él cuenta en The Closer la trágica historia de cómo se suicidó una amiga transgénero y, de repente, hace un chiste. Reconoce que es inapropiado, pero como su amiga era comediante, y la conocía bien, sabe que se hubiera reído. Ahí me di cuenta de que no tenía nada de malo ver, de vez en cuando, la muerte de mi mamá con humor. Ella también se hubiera reído.