Duelo perinatal

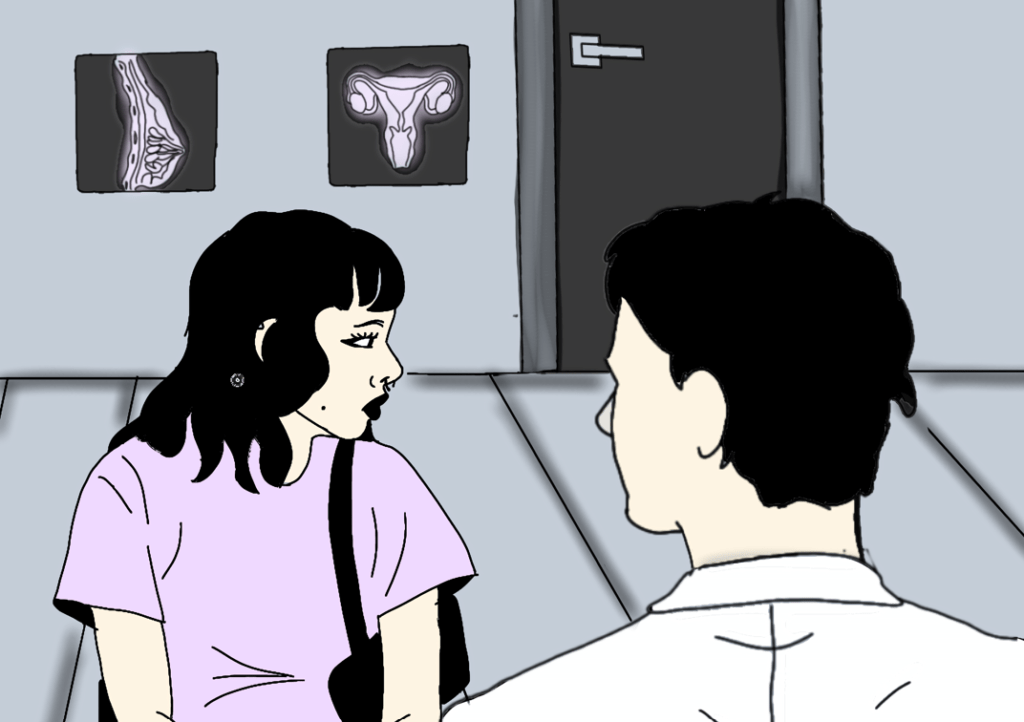

“Ir al ginecólogo para mí ha sido un tormento”: lo que hay detrás de la violencia ginecológica

No hay una definición oficial de ninguna entidad nacional o internacional, pero esta forma de violencia basada en género ocurre tras las puertas de los consultorios en las palabras y acciones que ejercen los profesionales de la salud en el encuentro con las pacientes.

Colibrí: La búsqueda del equilibrio en medio del cambio

Una historia de maternidad y paternidad primeriza. El amor, la búsqueda de identidad, el cambio y la familia, son cosas que cualquier persona experimenta en algún momento de su vida. Colibrí (2024) es una película conmovedora y honesta que retrata todas estas situaciones en medio de los desafíos de la vida. Ambientada en la ciudad de Bogotá, la cinta sigue la historia de Catalina y Germán, una joven pareja de millenials, profundamente enamorada y feliz. A través de una mirada íntima de su día a día, la conocemos a ella, una oftalmóloga determinada en sus metas, y a él, un apasionado guionista, dueño de un teatro. La trama gira en torno a la problemática de los cambios que conlleva la paternidad y lo difícil que puede ser el camino hacia esta, desde lo emocional hasta lo económico. Cuando Catalina y Germán descubren que están esperando un bebé, se sienten como la pareja más feliz del mundo, pero esto pronto se ve eclipsado, cuando son conscientes de los inevitables cambios que llegarán a sus vidas: ya no serán solo dos, y deben prepararse para recibir a este bebé, quien requerirá no solo de su amor incondicional, sino también de estabilidad financiera. Germán toda su vida se dedicó al teatro, esforzándose por escribir obras impactantes y memorables y aunque apasionado por esto, se da cuenta de que no genera los ingresos suficientes para mantener a un bebé, por lo que debe encontrar una solución para mejorar la economía del teatro o de lo contrario, un empleo estable que garantice el bienestar de su familia. De esta manera Germán se enfrenta al dilema que muchos padres primerizos viven, decidirse por su propia felicidad y seguir trabajando por lo que durante tantos años ha cultivado, o hacerse responsable de la nueva vida que viene en camino y aceptar un trabajo que le asegure la estabilidad que su familia necesita. Mientras lidia con esta duda, también lucha contra un bloqueo creativo que no le permite terminar su obra, lo que lo hace cuestionarse si sí es bueno en lo que está haciendo o si simplemente es un escritor frustrado. Catalina, por su lado, siente un fuerte deseo de tener a su familia cerca durante esta etapa tan importante. Esto la motiva a buscar a su hermano para reconstruir su vínculo con él, pues se distanciaron completamente hasta no saber nada el uno del otro. Mientras el embarazo de Catalina avanza, reflexiona sobre la familia que está formando, recuerda cómo se fragmentó su antiguo hogar tras la muerte de sus padres, esto le causa conflicto pues no desea construir una nueva familia cuando la anterior está fragmentada. Estas circunstancias generan tensiones emocionales en la pareja, pues ambos se enfrentan a diferentes problemas y mientras buscan resolverlos individualmente, llegan a distanciarse en ciertos momentos y a fallar en su comunicación como pareja. Sin embargo, al final del día los dos comparten el mismo objetivo, asegurar que su bebé crezca en un hogar feliz, estable y rodeado de amor. Otro punto importante de la película es el símbolo del colibrí de manera recurrente. Los colibríes representan múltiples cosas, la naturaleza fugaz y espontánea de la vida, las nuevas oportunidades, la adaptabilidad y la sanación. La presencia del colibrí en la película puede ser interpretada de muchas maneras, pero para los directores este está presente a través de toda la trama como una representación del constante vaivén de la vida y la búsqueda de equilibrio en medio del cambio. Colibrí es una película que puede resonar y conectar con cualquier persona, pues es una historia conmovedora y realista, que retrata lo desafiante que puede ser el camino hacia la maternidad y la paternidad, siendo esto lo que experimentan millones de personas y parejas todos los días. Así mismo, es una historia emocional por la manera en que transmite los sentimientos de Catalina y Germán en medio de sus búsquedas y respectivos procesos, porque no solo nos da un acercamiento a una pareja que pronto se convertirá en padres. Vemos a dos personas con sueños, con una historia detrás, con miedos, con dudas y con ansiedad, enfrentando todo esto en su camino hacia lo desconocido y con el único deseo de hacer las cosas bien y de ser felices, situación que cualquier ser humano experimenta alguna vez en su vida. La película fue financiada con premios obtenidos en el Festival Villa del Cine Works In Progress en el 2023 en Villa de Leyva, Colombia, en el Workshop FilmShop en Nueva York y en el Reel Change Film Grant en los Estados Unidos. Además ha sido presentada en festivales como The Long Island International Film Expo en Nueva York y en el Festival Internacional de Cine de las Montañas en Salento, Quindío. Colibrí es el segundo largometraje de los hermanos colombianos Juanpedro David Salazar y Francisco Salazar y llegará a las salas de cine de Colombia el primero de agosto.

Transgredir el deporte para resistir la vida: la historia de Emiliana

“Macho” o “travesti” son algunas de las expresiones que ha escuchado Emiliana en su carrera como voleibolista. Pero ella es una mujer. Así se ha sentido toda su vida y desde hace una década su documento de identidad lo constata: en el apartado de su nombre aparece Emiliana Castrillón Jaramillo, y en el de sexo una F de femenino. Emiliana durante un entrenamiento con el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Foto: Camila García Patiño. Emiliana Castrillón Jaramillo es una deportista transgénero de 27 años, oriunda de Amagá, Antioquia, y quien ha ganado atención mediática en los últimos meses por ser una de las partes implicadas en un conflicto con la Liga Antioqueña de Voleibol. Durante el Torneo Departamental Megalabs 2024-1, la Liga, como ente organizador, ratificó una regla que establecía como requisito para participar en cualquier categoría el sexo de nacimiento. La situación llegó a instancias legales y reavivó el debate sobre la participación y regulación de personas trans en escenarios deportivos. El 1° de abril de 2024, cuando se habían jugado cuatro fechas del torneo, el Polítécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, equipo deportivo y universidad de Emiliana, recibió una carta de la Liga en la que esta les recordó una regla que ambas entidades venían ignorando hasta ese momento: que para competir se debía tener en cuenta la “condición de género”, y que para “la rama femenina se debía cumplir con la condición de haber nacido mujer”. Así, Emiliana fue expulsada de la categoría femenina. Con el apoyo de su universidad, instauró una tutela el 10 de mayo en contra de la Liga Antioqueña de Voleibol ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Amagá. Alegaba que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación por razón de sexo e identidad de género, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y al deporte. La decisión de la Liga sobre aquella regla cayó mal a Emiliana y su equipo, entre otras cosas porque ella ha participado del Torneo Departamental desde que empezó su proceso competitivo, hace nueve años. No había razón aparente para que antes sí fuera considerada apta para jugar, y que ahora y sin más, ya no lo fuera. Pero sí la había: una queja escrita, firmada y enviada por el Club Potros Sabaneta en la que expresaban su malestar e inconformidad por la participación de la actual jugadora del Politécnico en el torneo. Lo paradójico es que ese mismo club fue el primer hogar competitivo de Emiliana fuera de Amagá, y con el que compitió desde el 2016 y hasta el 2019. Set a favor “Me vi vestida como mujer y me dije ‘Esta soy yo y voy a luchar por ello’. ¿Cómo me voy a llamar? ‘Emiliana’, eso respondí, pensando que ese era el nombre para una mujer como yo: fuerte y con carácter”. Emiliana Castrillón Emiliana nació y vive en Amagá con su madre, su hermana y un primo. Su vida, como la de cualquier otra persona trans, no ha sido fácil, pero siempre ha sabido sobreponerse para ser más que lo que la sociedad espera de ella o de otras mujeres trans, pues considera que normalmente las relegan al mundo del modelaje, el estilismo o la prostitución, negándoles un espacio en otros ámbitos de la sociedad como el universitario, el laboral o el deportivo. En su vida profesional ha logrado tres títulos: uno como Auxiliar Administrativa en Salud, otro en Salud Oral, y un tercero como Auxiliar en Recreación y Deportes. Además, cursa una cuarta tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Politécnico, y trabaja como asesora de atención al usuario en varias empresas. El 2015 representó un año de grandes cambios e inicios, pues fue cuando comenzó a competir con su municipio, y en clubes como Nexus o Potros. Su motor siempre ha sido el sueño de poder superarse, para lo cual su mentalidad ha jugado un papel importante. Así fue al llegar a Medellín: “En ese tiempo empecé a entrenar con niñas que ya tenían un proceso de Selección Antioquia, Selección Colombia, entonces yo dije que sí o sí tenía que aprender a jugar, sí o sí debía perfeccionar lo que más o menos sabía. Empecé a entrenar y entrenar, y a veces me doblaba: cuatro o seis horas entrenando. Y así fue como me hice conocer y la gente me comenzó a invitar a participar en torneos regionales y nacionales”, recuerda la deportista. Aquel año, además de comenzar en el deporte competitivo, Emiliana tomó la decisión de exteriorizar lo que sentía: aunque su transición empezó en 2013, cuando tenía 16, fue hasta dos años después que realizó las gestiones para modificar el componente de género en su documento de identidad, e inició con la terapia de reemplazo hormonal que mantiene hasta el día de hoy, y que representó un papel clave en el fallo de la tutela. El 27 de mayo el Juzgado Promiscuo de Amagá falló a favor de Emiliana por la tutela interpuesta contra la Liga Antioqueña de Voleibol. En el documento, la jugadora argumentó por qué aquella regla vulneraba sus derechos. También adjuntó los exámenes físicos que se realiza anualmente, como la medición de testosterona, un requerimiento que exigen instituciones como el Comité Olímpico Internacional (COI) para la inclusión de mujeres trans en las competencias femeninas. Por este y otros motivos, el Juzgado resolvió que la Liga debía asegurar el reingreso de Emiliana al Torneo, por lo menos hasta establecer criterios que sí sean válidos a la luz de la Constitución y que no se reduzcan a la genitalidad de la deportista, pues esta entidad consideró el sexo de nacimiento como factor decisorio para permitir o no su acceso a una categoría específica. Además, le ordenó a la Liga publicar un comunicado en el que aclarara la resolución de la situación, y al Ministerio del Deporte supervisar, controlar y vigilar las modificaciones que la Liga haga al reglamento sobre la participación de las personas con experiencia de vida trans. Emiliana durante un

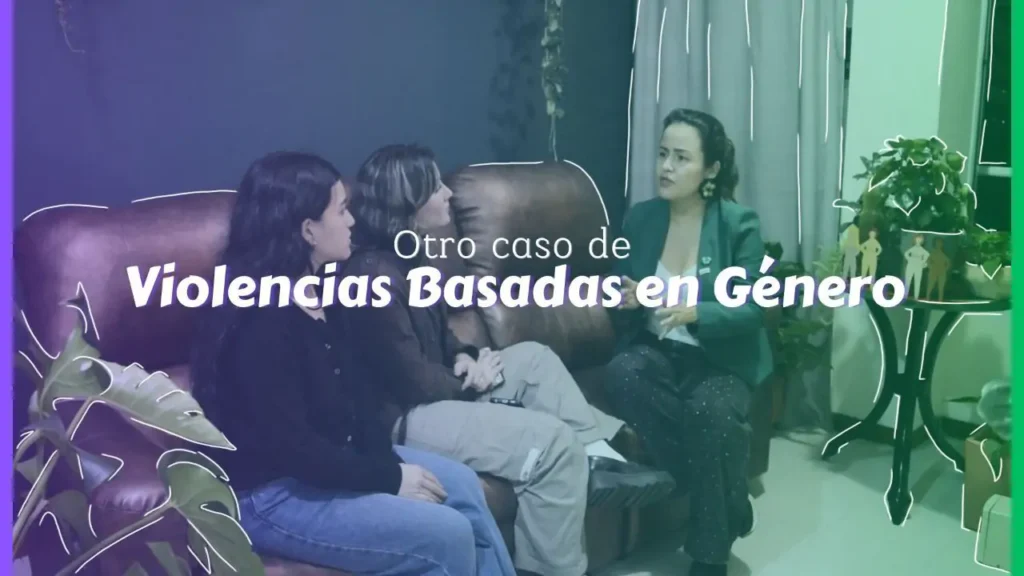

La criminalización a la protesta social de las mujeres: otra VBG

El hostigamiento a las mujeres marchantes del 8M ocurrido en la ciudad de Medellín, es también una violencia basada en género. Catalina Cano, abogada feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia opina al respecto en esta entrevista. Conoce más de esta conversación sobre derechos humanos y violencias basadas en género aquí.

La criminalización a la protesta social de las mujeres: otra VBG

El hostigamiento a las mujeres marchantes del 8M ocurrido en la ciudad de Medellín, es también una violencia basada en género. Catalina Cano, abogada feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia opina al respecto en esta entrevista.

Cuando hay fútbol, ¿pierde mi familia?

Los días en que juega la selección colombiana de fútbol hay un aumento de aproximadamente 19 denuncias de violencia intrafamiliar por día, en comparación con los días en que no juega la selección. El fútbol es uno de los deportes más vistos y con más fanáticos en el mundo, este despierta muchos sentimientos dentro y fuera de la cancha. Muchas veces ese fanatismo y esas emociones reprimidas llevan a situaciones de intolerancia y violencia alimentadas por la pasión como las riñas en el estadio o entre los mismos hinchas y hasta asesinatos por llevar una camiseta de un equipo diferente. Para el mundial del 2022, se realizaron estudios en varios países de cómo influyen los partidos de fútbol en la violencia intrafamiliar. Un estudio de 2014 realizado en Inglaterra concluyó que “cuando hay fútbol, pierden las mujeres” después de que los datos arrojaron que cuando la selección inglesa pierde, la violencia doméstica aumenta un 38% . Ese mismo año, la Universidad Javeriana publicó un estudio que reveló que durante los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2018 las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron un 25% en todo el país. Analizando la base de datos de denuncias por violencia intrafamiliar de la Sijín con los días en que la selección jugó partidos de Copa América, mundiales y eliminatorias desde el 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2024 se identifica que los días en que la selección no jugó, el promedio de denuncias de violencia intrafamiliar registradas por día fue de 232, mientras que los días en que la selección Colombia jugó alguno de estos torneos, el promedio de denuncias por día fue de 251. Un aumento de 19 casos por día. “El fútbol es una forma muy directa y clara de replicar el machismo y lo que se pide en la cultura de los hombres, la fuerza, el grito, la competencia malsana” Hernando Muñoz, sociólogo Hernando Muñoz, sociólogo con enfoque de género de la Universidad de Antioquia, expresa que el fútbol no es violento en sí, sino que refuerza ciertos problemas sociales como el machismo. “El fútbol es una forma muy directa y clara de replicar el machismo y lo que se pide en la cultura de los hombres, la fuerza, el grito, la competencia malsana (…) Esos fanatismos, esa visión del deporte de esa manera lleva a otras cosas: alcoholismo, sustancias psicoactivas en exceso. Entonces yo llego a la casa, he perdido, estoy medio borracho y ¿quiénes son los más próximos? La familia.” Por su parte, William Rebolledo, secretario de la comisaría tercera de familia de Envigado, indica que una posible causa para ese aumento de denuncias es que “la mayoría de las barras bravas son jóvenes, ¿qué pasa cuando un partido se gana? se genera violencia ¿qué pasa cuando un partido se pierde? se genera violencia. Entonces muchas veces esos jóvenes llevan esas emociones a sus casa” El marcador más violento: El empate De los 92 partidos jugados por Colombia entre 2010 y enero de 2024, en los mundiales, Copa América y eliminatorias a copas del mundo; la Selección ha empatado 29, ha ganado 41 y ha perdido 22. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos y la de casos por marcador; los resultados muestran que en promedio por partido hay 285 denuncias por violencia intrafamiliar cada vez que la Selección Colombia empata, 249 cuando pierde y 229 cuando gana. Según Muñoz, “hay un asunto ahí de ‘o estás conmigo o estás contra mí’ y no importa si perdió o empató, el caso es que no se ganó y como no se ganó hay diferencias, hay discusiones (…) es blanco o es negro, no sirve gris y eso también habla de los extremos de lo que una cultura patriarcal y machista nos enseña. No aceptamos puntos medios, tenemos que ser de un lado o del otro.” Mujeres, las principales víctimas Los días en que ha jugado la Selección ha habido 23.130 denuncias por violencia intrafamiliar en la fiscalía. De esos casos, el 79% de las víctimas son mujeres y el 21% hombres. Además, el 91,1% de las víctimas son adultos, el 4,6% son menores de edad y el 3,9% son adolescentes. En estos casos muchas veces influyen factores como el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, pues según el Dr. Rebolledo, es más probable que se presenten situaciones de violencia cuando hay estos factores de por medio. El fanatismo extremo y el no saber manejar las emociones también pueden llevar a que se presenten estas violencias. Muñoz asegura que el machismo produce muchas de las violencias que se dan en el contexto familiar, las concepciones que históricamente se le han dado al papel del hombre y la mujer en la familia y en la sociedad. “Se considera que el fútbol es para los hombres, para los machos y que pone en euforia ese machismo y toda esas formas de los mandatos de la masculinidad tradicional” y esto lleva a que esas emociones reprimidas tengan que salir. “Es una forma de desquitarme de mi frustración, poner la frustración en los más cercanos, muy posiblemente la familia.”. Al parecer, el día de la semana también tiene alguna incidencia en el número de denuncias. El promedio de los domingos, siendo el día más violento en ambos casos, sube 27 casos cuando juega la selección. Los jueves hay un aumento de 88 casos cuando juega Colombia, siendo este el día en que más sube el promedio en comparación con los días sin partido. Y los únicos días en que el promedio no sube son los viernes y los sábados. Un comparativo entre los días en que hubo partido, los días en los que no hubo y el número de casos por día en ambas variables demuestra que en la mayoría de casos el promedio sube cuando hay partido de la selección. Top 5 departamentos con más casos registrados de violencia intrafamiliar los días en que juega Colombia

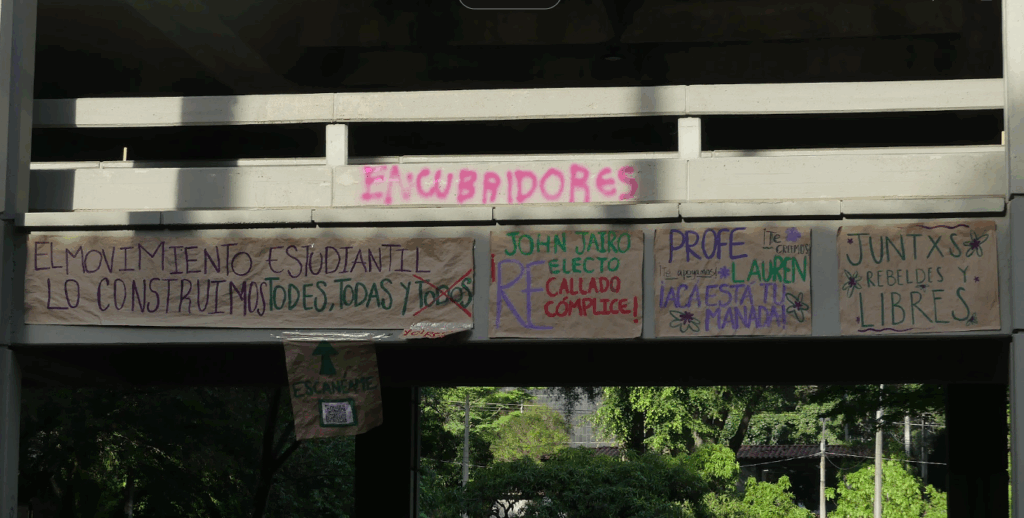

Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA

Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran

Tres décadas de infidelidades y un homicidio

Esta historia de amor nació con los impulsos de la rebeldía adolescente, pero se desvaneció tras décadas de maltrato psicológico que desencadenaron una salida desesperada, un crimen. Martha Roldán cumple una condena ‒en revisión‒ de 98 meses de prisión por el asesinato de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura “En la flor de la juventud se cometen errores garrafales”, dice entre lágrimas Martha Roldán, considerada en su momento una de las más elegantes y refinadas residentes de Altos del Poblado, en la Comuna 14 de Medellín. En agosto del 2022 fue condenada a 98 meses de prisión por el homicidio de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo Restrepo, un empresario dedicado a importar materias primas del oriente de Asia. Según la autopsia realizada por Medicina Legal, la causa de la muerte fue una combinación letal de fármacos que le disparó los niveles de glucosa en la sangre y resultó en el deceso del hombre de 53 años el martes 18 de enero del 2022. Martha era la única persona cercana a la víctima con acceso a los medicamentos. Además, conocía la enfermedad de Carlos y tenía los conocimientos médicos para llevar a cabo el asesinato. El fiscal del caso planteó como móvil del crimen el cansancio que ella sentía por las constantes infidelidades de su esposo; el detonante ocurrió el 2 de enero del 2022, fecha en la que cumplían 30 años de matrimonio, cuando Carlos Humberto le pidió el divorcio. Huida y bonanza Martha Roldán y Carlos Humberto Jaramillo se conocieron en 1989, cuando ella tenía 15 años y cursaba décimo en el colegio Marymount de Medellín. Carlos era hermano de la mejor amiga de Martha, Clara Luz Jaramillo, quien estudiaba con ella. “Desde que se conocieron se gustaron, pero el papá de Martha no quería que ella tuviera novio, y mucho menos que fuera Carlos, porque esa familia (la de Martha) era rica de toda la vida y nosotros éramos nuevos ricos”, recuerda Clara Luz. Sin importar las restricciones de su padre, Martha y Carlos iniciaron un noviazgo secreto que desencadenó que, en 1990, ella se fugara de su casa y se mudara con él; dos años después se casaron. “Al inicio nos tocó muy duro. Él estudiaba Administración de Empresas en Eafit, pero cuando el papá se dio cuenta de que yo me había escapado de mi casa para estar con él, dejó de pagarle la universidad. En ese momento le tocó empezar a trabajar para pagar los tres semestres que le hacían falta”, cuenta Martha, con una sonrisa, en el balcón del que es su hogar hace más de un año. A pesar de las adversidades, la pareja salió adelante y en 1995 se les apareció el negocio. Una línea marítima comercial entre Colombia y Asia Oriental acababa de abrirse, y esto le permitió a Carlos importar polietileno de alta densidad, utilizado para la fabricación de cubiertas de cables de energía y envases de alimentos y de productos para el hogar. “Era un negocio muy rentable, recuerdo que había meses en los que él podía importar entre 15 y 20 contenedores, todos repletos con producto al que ya le tenía comprador”, recuerda Martha. Esta bonanza les permitió mudarse del pequeño apartaestudio que arrendaban, cerca del parque de Boston, a su casa propia en Altos del Poblado, uno de los sectores más lujosos de Medellín. En esa casa vivieron poco más de 26 años, hasta que la muerte los separó. La gota que la colmó Desde que inició la bonanza, Martha y Carlos intentaron concebir un hijo, tarea que no dio frutos y que, según ella, marcó un punto de inflexión en la relación. Pasaron cuatro años y ella visitó a varios médicos, pero todos le decían que no tenía ningún problema: “Nada nos daba resultado; yo visité varios médicos, pero todos me decían que no tenía problemas, que todo estaba bien. Desde esa época, por ahí en los 2000, empecé a escuchar rumores de infidelidades de él hacia mí, pero cuando yo lo confrontaba siempre me decía que era falso, que la gente nos tenía envidia y que él sería incapaz”. En 2003, Martha se mudó a Jericó, Antioquia, para llevar a cabo su año rural y graduarse como médica cirujana del CES. Allí empezó a recibir llamadas casi a diario en las que le contaban que veían a Carlos con una u otra mujer o que él alquilaba una avioneta y se llevaba a sus amantes para Cartagena. Martha estaba cansada, pero todavía sentía amor y estaba dispuesta a “hacer lo que hiciera falta” para mantener su matrimonio. Por eso, decidió no ejercer su carrera como médica cirujana y se vinculó de lleno a la empresa de su esposo, según explica, como una manera de mantener el control de la relación. La estrategia funcionó, pues durante 12 años más se mantuvieron juntos y su negocio continuó prosperando; sin embargo, las infidelidades continuaron e incluso, cierto día de diciembre del 2015, Martha encontró un brasier que no era suyo cuando regresó a casa luego de un fin de semana fuera de la ciudad, hecho que le desencadenó un ataque de ansiedad y un infarto. Luego de algunos análisis, su cardiólogo determinó que Martha tenía presión arterial alta; por lo tanto, le recetó un medicamento que, según Medicina Legal, fue el que le ocasionó la muerte a Carlos siete años después. Desde diciembre del 2015 hasta enero del 2022, el matrimonio siguió. “La relación ya no era la misma, pero había un respeto y cariño mutuos muy grandes”, describe ella. Por lo menos dormían en la misma cama y salían juntos de vacaciones. “Hasta teníamos sexo de manera ocasional. Cada vez que me acordaba de sus infidelidades me daba mucha ira, pero aprendí a ignorar el sentimiento y concentrarme en el amor que tenía hacia él”, recuerda Martha, sentada en la sala de su casa, mientras intenta contener las lágrimas. Los rumores sobre las infidelidades de Carlos no terminaron. La última infidelidad de

¡Cuidado con los príncipes azules!

En Colombia, los mitos del amor romántico están relacionados con la violencia de pareja. Érase una vez un lugar con olor a café, verdes paisajes y cuentos de hadas en el que las personas creían en los mitos del amor romántico, sin saber que estos los separaban de un final feliz. El amor dura para siempre, todo lo puede, de todo es capaz. Perdona, aguanta, sufre, o al menos así lo dice el amor romántico, un ideal basado en mitos como la fidelidad y los celos , que está instaurado en el imaginario colombiano y que, según una investigación del 2022, está relacionado con la violencia en pareja. Las mujeres son las principales víctimas de esta creencia. La investigación, titulada “El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática” identificó los mitos románticos de mayor relevancia en el contexto colombiano y las consecuencias relacionadas con la violencia de género. El estudio confirma que estos “podrían contribuir a esta violencia, al reafirmar roles de género desiguales y patriarcales”. Diana González, trabajadora social, magíster en intervención social, especialista en prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) y miembro de la Secretaría de la Mujer en la Gobernación de Antioquia, dice que esta investigación resalta “la relación entre el amor romántico y las prácticas de conflictividad, de agresión y de violencias, y esta idea de que el amor nos saca de sí. Que entramos bajo un hechizo y no somos responsables de nuestras acciones, porque estamos enamorados o enamoradas”. Para entender los hallazgos menciona que “los roles de género tienen que ver con los lugares, las tareas y las labores que le corresponden a los hombres y a las mujeres y digamos que no es solo una división de estereotipos y roles, sino que también es una valoración, se valora lo masculino y se desprecia lo femenino”, dice. Mientras que lo femenino se asocia a la entrega y al sacrificio infinitos, de los hombres se espera dominación, control y fuerza. “Ahí está la explicación o la conexión entre el amor romántico y la violencia de género; en que la base es muy desigual Una investigación realizada por Alejandra Ariza Ruiz, Carmen Viejo Almanzor y Rosario Ortega Ruiz, de la Universidad de Córdoba (España) , sintetiza los estudios empíricos sobre el amor romántico en Colombia. La muestra está compuesta por 26 investigaciones y reúne los artículos de mayor impacto publicados en bases de datos especializadas de ciencias sociales. Se trata de un análisis del estado del arte interdisciplinario, es decir, revisa investigaciones de varios campos de las ciencias sociales y su relación con los mitos del amor y la violencia en pareja. Alejandra Ruiz, investigadora principal, dice que por ejemplo mediante el análisis de la obra literaria de la bogotana Soledad Acosta [que se hizo en 2017] identificó “que, en el siglo XIX, el amor romántico se asoció con el sufrimiento de las mujeres (heroínas de los relatos), de varias maneras –despechos, dolor, enfermedad, muerte–” y que también basada en análisis [que se hizo en 2011] de foros de Internet sobre noticias de violencia conyugal del principal periódico del país, evidenció “una asociación entre el sufrimiento y la feminidad con expresiones del tipo: ‘a las mujeres les gusta sufrir maltrato’.” Un amor hecho de mitos Para la psicóloga Yurani Muñoz, quien acompaña mujeres víctimas de violencias basadas en género en Medellín y hace análisis de cifras de violencia intrafamiliar, los resultados coinciden con algunas de las situaciones que se encuentra en las atenciones. “Mitos fundantes hay un montón en función de las relaciones y eso mantiene las relaciones en violencia de pareja. El mito de la media naranja, que se va a encontrar a la persona perfecta que hacemos match y encajamos perfectamente” explica Muñoz, quien además hace parte del Grupo de Investigación de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Menciona también el mito de la fidelidad absoluta y exclusiva de las mujeres, que crea en ellas mentalidad de que el amor debe durar para el resto de la vida sin importar qué y el mito de los celos que está basado en el control sobre la pareja. “Lo digo como cruzando con la experiencia laboral y es: mujeres muy jóvenes que todavía consideran o que siguen viendo y siguen siendo educadas en que si me cela es porque me quiere, lo hablo en términos de mujeres porque son las mayores afectadas en una situación de violencia.” Más allá del cuento de hadas En 2022, la violencia de género en Colombia causó 614 feminicidios. Y en 2023 disminuyeron a 410, pero continúan ocurriendo. “Yo creo que la investigación es muy relevante, o sea, casi que es la principal razón por la cual las mujeres y las adolescentes son asesinadas en nuestro país. El feminicidio es un asunto real y lo que nos cuentan las cifras es que la mayoría se llaman feminicidios íntimos, o sea, se dan en el contexto de las parejas o las ex parejas. Es un asunto muy vigente e incómodo para nuestro país. Y casi siempre se pone desde la voz de las feministas, es como una se vuelve una cantaleta y se vuelve paisaje,” resalta Diana González. Sin embargo, las tres autoras concluyen en que los resultados de esta investigación son relevantes para el contexto colombiano. Sin embargo “en la comprensión de la problemática son limitados, primordialmente, por la imposibilidad de identificar elementos psicológicos puntuales subyacentes a los mitos románticos y a los estereotipos de género que pueden desencadenar o prevenir violencia.” Para González la investigación realizada reconoce que en Colombia se han realizado varias investigaciones al respecto y esta en particular lo que hace es reconocer esa trayectoria. Pero falta ahondar más en esta y en las próximas en qué sigue, qué queda faltando. Para González y Muñoz es importante que esta investigación y otras similares, salgan del papel y la academia. Para Yurani deberían empezar a reflejarse o derivar en las políticas públicas, en programas de atención e intervención.