Ni es mar, ni es playa. Es innovación cosmética

La obra no estaba incluida dentro de los proyectos estratégicos que la alcaldía presentó a inicio del cuatrienio, ni durante la discusión del Plan de Desarrollo. Pero el proyecto ya arrancó.En el episodio #56 de Hablalo conversamos con César Hernández, exdirector de Planeación de Medellín y defensor del proyecto, quien nos explicó que para estos proyectos de espacio público generalmente no se contemplan los efectos de estas obras en el costo de vida de la ciudad, sino que buscan mantener el concepto de Medellín como una ciudad innovadora ante la mirada de los turistas, con el fin de superar la estigmatización de Medellín como la ciudad más violenta del mundo hace 20 años. Entrevista: Valeria Morales Londoño y Juana Zuleta Betancur. Producción general: Valeria Morales, Juana Zuleta, Santiago Vega y Daniela Sánchez.

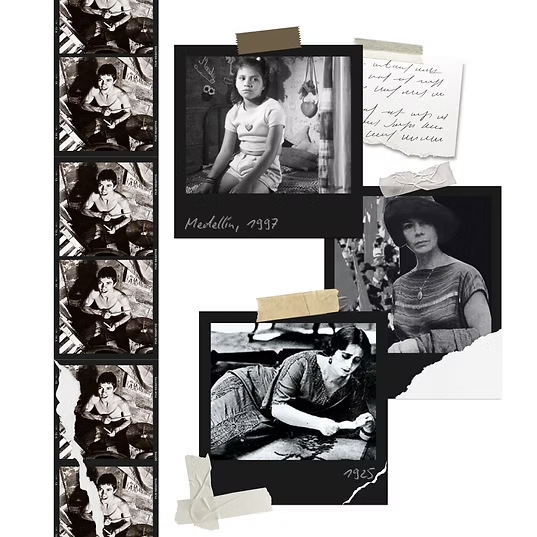

El rebusque del cine en Medellín

Hace 100 años se estrenó la primera película grabada y producida en Antioquia. Hoy, los esfuerzos por contar historias por medio del cine son más grandes que nunca, además de enfrentar los desafíos de un contexto en el que el cine colombiano todavía es subestimado. Fotogramas de Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Bajo el cielo antioqueño (1925) y María Cano (1990), “clásicos” del cine antioqueño. Collage: Cristian Dávila Rojas. Cuando llegó a Medellín el primer cinematógrafo, en 1899, los habitantes de la villa que empezaba a tornarse en ciudad llenaron el teatro Gallera (posteriormente teatro Bolívar), un recinto situado a 200 metros del parque Berrío y con capacidad para 1000 espectadores. El espectáculo estuvo dividido en dos partes, cada una con exhibición de 10 cortos diferentes que mostraban secuencias de la vida en las grandes ciudades europeas: las corridas de toros, los carnavales de Niza, los trenes, los transeúntes, los bailes y las situaciones cómicas. Pero no fue sino hasta 1925 que se estrenó en la ciudad un largometraje hecho enteramente entre las montañas del Valle de Aburrá. Bajo el cielo antioqueño fue una de las primeras cinco producciones cinematográficas hechas en Colombia. Escrita y producida por el magnate de la aviación Gonzalo Mejía y dirigida por Arturo Acevedo Vallarino es una película que, llena de clichés y dramatismo, cuenta la historia de Lina, una adolescente burguesa que escapa de casa con su novio para contrariar a su padre. Se realizó como un mero entretenimiento para los ricos de la época, pero logró marcar un antes y un después para que en nuestras mentes se empezaran a gestar historias por medio de imágenes. La búsqueda por definir una expresión propia en el cine ha atravesado un camino complicado. Incluso hoy es difícil hablar de un cine local, ya que generalmente las producciones son hechas en medio de un ecosistema fílmico que tiene participantes distribuidos en todo el país y fuera de él. Sin embargo, el cine se ha consolidado como una manifestación cultural de gran importancia para Medellín y sus habitantes, con historias que han trascendido la cordillera y recorrido el mundo. Películas como Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas (1998), Los nadie (2016) y Los reyes del mundo (2022) así lo demuestran. Un siglo después de aquella lejana primera incursión en el cine, el panorama fílmico de Medellín es irreconocible. En 2024 se estrenaron 74 largometrajes colombianos, 85 % más respecto al promedio entre 2014 y 2019. De esos 74, ocho fueron realizados por cineastas antioqueños. Sin embargo, el milagro no ha sido tan fácil como contarlo. Hacer cine en Colombia y en Medellín es embarcarse en una gesta de magnitudes homéricas que puede tardar años en llegar a buen puerto (en caso de sobrevivir al intento). “Bueno, entonces empiezo haciendo un corto”. Pues no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan barato. Irati Dojura, comunicadora audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, estrenó en febrero de este año su cortometraje Akababuru: expresión de asombro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los 13 minutos que dura el corto condensan cinco años de su trabajo y vida. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”, comenta entre la risa y la preocupación. “Ahorita la pregunta que más me hacen es: ‘Bueno, ya hiciste el corto, ¿y el largo?’. Y yo: ‘Virgen Santísima, el largo’. Y dicen que hacerlo es el doble de años, así que, caramba”. Irati Doruja Pero el tiempo para producir contenido audiovisual de calidad en condiciones como las de Medellín no está grabado en piedra. Julio César Gaviria, director y productor que ha participado en la realización de 15 películas grabadas en Colombia, estrenó Uno, su primer largometraje como director, en noviembre de 2024. “Las películas tienen una vida propia, ellas nacen y son las que deciden cuándo salen a la luz y cuándo se mueren. Nosotros salimos a buscar acuerdos de financiación desde el 2020, o sea, en pandemia. La película se filmó en septiembre del 2023, en posproducción fueron más o menos ocho meses de trabajo y luego cuatro meses más entre la preparación y toda la etapa de promoción”. El total: cuatro años y medio. Sin embargo, estos años se cuentan desde cuando tenía un guion terminado para buscar acuerdos de financiación, por lo que el tiempo es, en realidad, más largo. ¿Qué tanto se hace en ese promedio de cinco años? Los obstáculos no faltan, las realizadoras y los realizadores audiovisuales de Medellín muchas veces deben obrar milagros en condiciones que distan de las óptimas para producir de una manera rápida y efectiva sin sacrificar la calidad de sus obras. Entre creación, financiación, producción, posproducción, distribución y exhibición hay cientos de batallas que se luchan todos los días, desde que nace la idea de hacer un filme hasta que este deja de proyectarse en cines (si llega a hacerlo). Conseguir la plata Hacer cine cuesta mucho dinero. Según un estudio financiero de Proimágenes Colombia, la entidad encargada de la administración de los principales estímulos en el país, el costo promedio de realización completa de un largometraje colombiano es de 2656 millones de pesos: 109 en la etapa de desarrollo, 254 en preproducción, 1069 en producción, 540 en posproducción y 684 millones en promoción. Para financiar una película hay tres posibles caminos a seguir: fondos públicos, inversionistas privados o una mezcla de ambos. El primer camino lleva a las convocatorias de estímulos. Aunque en el país han bajado los fondos públicos para el cine, y se han cerrado algunos como Crea Digital y el mercado de coproducción de RTVC y Señal Colombia, estos se han fortalecido en Medellín. Este año, la Comisión Fílmica de Medellín, encargada de fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica local, cuenta con una bolsa histórica de 1500 millones de pesos destinados

Una cita con el exorcista

En Medellín, cientos de personas buscan alivio espiritual y físico para liberarse de cargas que trascienden lo que la ciencia puede explicar. Para esto acuden a iglesias o cultos y esperan horas para conseguir la ayuda de sacerdotes como Álvaro Murillo, que hasta hace dos años era el exorcista oficial de la Arquidiócesis. Hoy, nadie ocupa ese lugar. Cada día, el padre Álvaro Murillo celebra la eucaristía en la parroquia Jesús Obrero (Guayabal), donde es párroco desde agosto de 2024. Foto: Juan Sebastián López-Galvis. El canto del viacrucis –“Misericordia inmensa, pródiga de perdón”– se mezcla con los gritos que llegan desde el otro extremo de la iglesia. Una mujer se retuerce y lucha por librarse de dos hombres que la sostienen mientras el padre Álvaro León Murillo unge su cabeza con aceite. Por un instante, toda la gente guarda silencio. El frío de la tarde entra por las ventanas. El viacrucis continúa sin interrupciones, como si aquel bullicio fuera apenas un impase en el ritual de la tarde. El segundo viernes de Cuaresma, el grupo de lectores y lectoras de la parroquia Jesús Obrero, en el barrio Campo Amor, de Guayabal, realiza la meditación del viacrucis como cada viernes en ese tiempo de preparación para la Semana Santa. Usan vestidos blancos, se turnan para leer fragmentos de los evangelios y cargar un báculo con una cruz. A medida que avanzan por cada cuadro, que representa cada estación de Jesús rumbo a su crucifixión, se acercan al lugar donde unas 20 personas hacen fila de pie, pese a que hay bancas vacías, esperando a ser atendidas en la nave izquierda del templo. Aquella mujer que grita y se retuerce cae rendida. Los dos hombres que asisten al padre la sientan frente al sagrario, el espacio que en cada iglesia, según la doctrina católica, resguarda el cuerpo de Cristo. En el mundo hay fuerzas malignas, ese relato está presente en la mayoría de las religiones: maldiciones que roban el sueño, enfermedades que avanzan con rapidez, amores que se marchitan sin explicación y tristezas que no se van. También hay quienes aseguran ser perseguidas y perseguidos por presencias que acechan desde la oscuridad de sus casas. Esas son las creencias que impulsan a muchas personas a seguir al padre Álvaro, que hasta el 2023 era el delegado por la Arquidiócesis de Medellín para realizar exorcismos. Pero la gente no lo busca solo por lo imponente de ese título, sino por lo que dicen que puede hacer: sanar enfermedades, liberar cargas espirituales, romper trabajos de brujería y, sí, también por expulsar los demonios. “Escuché unas voces que parecían animales y en el momento sentí un frío”. Marina Rivera, vecina de la zona El martes siguiente, después de aquel viacrucis, al finalizar la misa de las siete de la mañana, al menos 100 personas se quedan en la parroquia. Esperan las indicaciones del padre para lo que él llama “orar juntos”. Él las espera sentado frente al altar y junto a una mesita con aceite consagrado y una botella rociadora de agua bendita. Algunas personas están solas, otras, acompañadas de un pariente, amiga o amigo y hay quienes no buscan ayuda para sí mismas sino para alguien más de quien llevan una foto. Al pasar donde el padre lloran o permanecen calladas, gritan, golpean y rasguñan. Tres hombres sujetan a una mujer de unos 30 años de los brazos y las piernas como si la fueran a reducir por completo. Al final, cae desmayada y uno de los hombres se alza la camiseta para rociarse agua bendita, la misma que usa el padre, en uno de los rasguños que le quedaron en la espalda. Esos gritos que hoy resuenan en Jesús Obrero antes sucedían en El Espíritu Santo, una parroquia en Prado, en el centro de Medellín. Cuando el padre Álvaro era párroco de El Espíritu Santo, las filas solían abarcar cuadra y media. Wilbert Calvo, un panadero que trabaja frente a la iglesia, cuenta que mientras el padre estuvo allí cerraban más tarde para aprovechar que la gente compraba pan y café para pasar la noche: “Desde las cuatro de la tarde ya había gente haciendo fila para el otro día”. Los gritos irrumpían la tranquilidad del barrio. Así lo recuerda Marina Rivera, que vive frente a la casa cural hace 30 años. A diario escuchaba alaridos que no parecían humanos. Ella misma hizo la fila una vez como acompañante: “Escuché unas voces que parecían animales y en el momento sentí un frío”. A principios de cada mes, en la parroquia se reparten los fichos para la atención del padre Álvaro. Aun así, decenas de personas llegan sin ficho a hacer fila, esperando obtener su ayuda. Foto: Juan Sebastián López-Galvis. Afuera de la iglesia las personas esperaban en vigilia hasta el amanecer. Cuando entraban, el padre les echaba aceite en la cabeza, frente a lo cual muchas de ellas gritaban, convulsionaban y si se caían, entre quienes asistían las acomodaban en una banca hasta que pudieran salir por su cuenta. Todo esto sucedía en menos de cinco minutos. La experiencia le dio al padre y a su equipo un sistema para repartir turnos, como si fuera una EPS, el cual se implementó durante los casi cuatro años que el padre estuvo en Prado. Aunque pronto esos fichos se convirtieron en negocio. No tardó en aparecer gente que hacía la fila para vender su lugar. “Empezaron en 20 mil y terminaron en 100 mil pesos”, dice Marina. Hoy las filas continúan en el barrio Campo Amor. *** Hay representaciones y sonidos que, por imaginarios colectivos, se asocian al rito del exorcismo: el sacerdote que visita una casa para expulsar el demonio de una persona, voces graves similares a un rugido, una habitación fría y oscura, actos del cuerpo y el espacio que cruzan los límites de lo “común” y que orillan a los espectadores a echarse la bendición. Sin embargo, hoy la labor del padre Álvaro ocupa un espectro más amplio de “necesidades” que están arraigadas en la cultura

De jueves a domingo, siempre rapeando en alguna parte

«De casas feas a plazas grandes” rapea N. Hardem en ‘Apolo’. En Medellín existe una escena hiphop que se reúne cada ocho días en casas y lugares que no feos, son pequeños. Este es un relato que reconstruye lo que pasa en tres de ellos: dos clubes y un estudio casero. Mientras Ruzto empezaba pasó el último metro. Foto: Pablo Giraldo Vélez. La terraza de 50|50 no tiene tarima. Pero tiene una mesa con un controlador DJ y, delante de ella, un espacio abierto sin mesas. Hace media hora dejó de ser jueves. Es la madrugada del 9 de mayo. Sobre Palacé, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, se alza un edificio de tres pisos. En el último, la terraza, Ruzto y Thomas Parr le piden a los asistentes que se acerquen al lugar en el que están cantando un tema que todavía no ha salido. Ambos son raperos. El primero, bogotano, está de visita, y el segundo, paisa, está presentando su último trabajo: Tropicanna Poison. La terraza tiene un techo que no la tapa completamente. Hacia afuera hay un muro bajo que la gente usa para recostarse y poner las cervezas. Hacia adentro, las tornas en la mitad, mesas al frente y a los costados de ella y en el fondo, el bar. Hoy hay dos por uno en polas nacionales. A medida que uno camina hacia el edificio, van apareciendo los beats y se escuchan los rapeos. A la terraza se sube por unas escaleras de metal a las que se accede desde la entrada de un garaje. En el primer giro de las escaleras el ambiente se vuelve rojo. La salida al segundo piso la tapa una cortina. Las escaleras dan a la parte destapada de la terraza. En los parlantes se escucha una canción de rap clásico. Detrás de la consola está SoulMatik. Desde el 21 de abril empezaron a promocionar el evento por Instagram. El flyer decía “Lanzamiento Tropicanna Poison de Thomas, Tabogo’s Finest live show de Ruzto”, y más abajo anunciaban los DJ sets de SoulMatik, que estaría poniendo rap y r&b de los años 90, y de Funkdealer, que pondría reguetón. Ruzto sale pasadas las once. Minutos antes ponen un micrófono en un stand y un teclado en una mesita. A lo lejos, en el occidente, se ve el Cerro Nutibara y cómo pasa el último metro, casi vacío, por delante de él. “Come on, motherfuckers, come on”, SoulMatik cierra con ‘ ‘Come on’, el clásico de The Notorious B.I.G y Saddat X, y el rapero bogotano atiende el llamado. Se para detrás del teclado. Ruzto, que ha ejercido como electricista, abre con ‘Relé’, un rap suave y lento que hace referencia a un relevador, un interruptor que se apaga y prende con el voltaje de la vida. Mezclados entre los asistentes varios raperos prestan atención. La gente se acerca y dos camarógrafos graban. Hasta ese día, 50|50 había alojado alrededor de quince eventos de la escena hip hop, una vez cada casi diez días. Sin embargo no solo se centran en ella. Negativo, uno de los dos fotógrafos, dice que el espacio “surge también como una propuesta diferente para Medellín, para la escena, para lo que se está haciendo ahora”. Además, habla sobre la importancia del espacio en relación con el arte. Y es que allí Negativo ha participado en una exposición, pero también se dan toques, DJ sets, lanzamientos y fiestas. Un nombre recurrente en estos eventos es Sick To Ill, un colectivo de DJ de la ciudad. *** Son pasadas las 9:30 de la noche del viernes 16 de mayo. En la puerta de una casa tradicional de Boston hay tres hombres con camisas anchas: Felipe, uno de los dos DJ de Sick To Ill; Toby, otro DJ y productor; y el bouncer, que cobra quince mil pesos la entrada. Encima de las paredes verdes de la fachada de la casa está la estatua de un santo. El lugar se llama Locación Secreta y hoy hay fiesta de rap y salsa. Adentro suena salsa y todavía no hay un DJ detrás de las tornas. La única pareja que ha llegado va de lado a lado. La casa tiene la sala principal, donde se da la fiesta, un cuarto con un sofá, uno con una tienda de ropa en donde conversan cuatro personas, otro que solo tiene una mesa, uno que dice prohibido pasar, uno al fondo a la derecha que sirve de bar y una sala al fondo. El espacio es de Sick To Ill y las paredes lo dicen. En las paredes de Locación Secreta está impreso lo que es Sick To Ill: hip hop. Foto: Pablo Giraldo Vélez. Hoy la fiesta tiene seis DJ sets. Felipe sale del cuarto cerrado con una caja. A las 10 empieza a sonar rap mientras la sala todavía está casi vacía. Felipe se acerca a la caja y va mirando los discos uno por uno, con la maña de quien lleva casi diez años como DJ. Cuando encuentra el que está buscando, guarda alguno de los dos que están en las tornas y pone el nuevo. Después de un momento, Juan, la otra mitad de Sick To Ill, activa una máquina de humo que disipa la luz roja que ambienta el lugar. Desde que se conocieron en un concierto de rap han publicado mixtapes, realizado eventos y abrieron en el quinto aniversario de Pantone de No Rules Clan en diciembre de 2024. El concierto tuvo fechas en Medellín y Bogotá y reafirmó la importancia del disco y el grupo de Sison Beats, Anyone/Cualkiera y Kario One en el panorama rapero nacional. Meses después, en marzo y abril de este año, No Rules tuvo también citas en España y Francia. En Locación Secreta, el 29 de junio de 2024, se dio el primer Enfermedallo, una fiesta en la que Sick To Ill graba un mixtape que lleva el mismo nombre. Ellos ponen los temas en vinilo y luego el mixtape

Altavista bajo el agua: entre el lodo y la esperanza

La noche cayó como un manto oscuro sobre el corregimiento Altavista. A las 9:00 de la noche, la tormenta se desató con furia. La lluvia no paraba de caer y el ruido de las quebradas desbordadas retumbaba como un eco. Para Deyanira Murillo, líder comunitaria de la zona, no era la primera vez que enfrentaba la fuerza incontrolable de la naturaleza. Destrucción causada por la creciente en Altavista. Foto: Mario Yesid Banguera Hurtado. “¡Corran! ¡El agua se viene!”, gritó Deyanira mientras observaba el panorama de horror desde su ventana. En el mismo instante, el lodo comenzó a caer por las laderas de la montaña. Cubrió las casas, las calles, todo. Las familias corrían, no sabían a dónde, pero sabían que quedarse era una sentencia de muerte. A esa hora no quedaba tiempo para salvar nada más que a los suyos. El reloj marcaba las nueve de la noche cuando la quebrada Altavista, junto con otras cercanas como Potrerito y La Guayabala, rompieron su cauce y se tragaron todo a su paso. Casas, árboles y vehículos quedaron atrapados bajo el agua y el barro. El ruido de las aguas arrastrando todo era tan fuerte que parecía que el mismo suelo se desmoronaba bajo sus pies. En los primeros minutos de pánico, Deyanira intentó socorrer a los vecinos que aún no lograban escapar. El camino hacia su propia casa quedó completamente bloqueado. El barro ya cubría las vías de acceso y la oscuridad hizo el trabajo aún más difícil. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, relató Deyanira. La tragedia cobró dos víctimas fatales esa noche: Yuliet (37 años) y José (13), madre e hijo. Otros miembros de la familia fueron evacuados de urgencia, pero las pérdidas materiales fueron devastadoras. La Alcaldía respondió rápidamente a la emergencia. “Esta es una de las tragedias más graves que hemos enfrentado. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a quienes han perdido todo. El apoyo de la comunidad y las autoridades debe ser inmediato”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa posterior a los hechos. Deyanira, a pesar del caos, no dejó de pensar en su comunidad. Después de asegurarse de que su familia estuviera a salvo, se unió a un grupo de voluntarios que comenzaron a recorrer las zonas más afectadas. “Había personas con heridas, otras no sabían qué hacer, sus casas estaban completamente destruidas. No había tiempo para pensar en nada más que en ayudar. En ese momento, solo éramos la comunidad”, afirmó con la voz entrecortada. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, Deyanira, afectada por las inundaciones en Altavista Durante los días siguientes el municipio entregó kits de aseo, cobijas, mercados y colchones a las familias damnificadas; habilitó albergues temporales y prestó atención médica básica y psicológica. Además, el gobierno municipal destinó 32.000 millones de pesos para la limpieza de los cauces de las quebradas y la construcción de estructuras de contención y anunció planes de reubicación para las familias que lo perdieron todo. “Vinieron con kits de aseo, con ropa, con mercados. Nos ofrecieron albergues. Pero lo que necesitamos no son solo ayudas temporales. Necesitamos que nos escuchen, que trabajen en la prevención de estos desastres. El alcalde nos prometió más ayuda, pero necesitamos saber que vamos a tener un lugar seguro para vivir, y no solo por unos días”, explicó Deyanira. La solidaridad también llegó desde la ciudadanía. Voluntarios de distintas fundaciones y organizaciones sociales se hicieron presentes en Altavista para apoyar en la limpieza y distribución de las ayudas. Sin embargo, Deyanira no pudo evitar sentir que, como en otras ocasiones, todo quedaría en el olvido una vez pasara la emergencia. “Cada vez que pasa algo así, vienen a ayudarnos unos días, pero luego todo vuelve a ser igual. Nos prometen obras, nos prometen seguridad, pero seguimos en el mismo riesgo. La ayuda solo llega cuando todo se ha destruido, y después, el abandono”, comentó con pesar. Aunque el municipio de Medellín ha implementado algunas acciones para mitigar los riesgos en zonas vulnerables como Altavista, los habitantes insisten en que falta una verdadera planificación urbana que prevenga estas tragedias de raíz y que la gestión del riesgo no puede depender únicamente de la reacción ante la emergencia. A medida que los días pasaban, las aguas comenzaron a bajar, pero el lodo y los escombros dejaron una huella difícil de borrar. “Hoy, aún veo las casas destruidas y siento el miedo de que mañana vuelva a pasar lo mismo. Queremos estar tranquilos, queremos que nuestras familias estén seguras”, dijo Deyanira mientras caminaba por el barrio. En sus ojos brillaba la esperanza de que la ayuda no sea solo momentánea, sino que marque el inicio de un cambio real. Hoy, Altavista sigue luchando por levantarse. Las ayudas del municipio continúan y las promesas de nuevas obras de mitigación suenan en el aire. Sin embargo, habitantes como Deyanira saben que la reconstrucción de sus hogares es solo el primer paso. La verdadera recuperación pasará por una planificación integral y sostenible que proteja a las comunidades más vulnerables.

Medellín enfrenta las consecuencias de una temporada de lluvias que no termina

Hasta el momento, la temporada de lluvias en el Valle de Aburrá ha dejado diez personas fallecidas y miles de familias afectadas. En tres municipios se declaró calamidad pública buscando mitigar los efectos de la ola invernal. Acompañamiento de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD en Altavista. Foto: Alcaldía de Medellín. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las crisis por las fuertes lluvias llevaron a que en los municipios más afectados, Sabaneta, Itagüí y Medellín, declararan calamidad pública para la atención de las emergencias causadas por el mes más lluvioso registrado en los últimos 14 años. De momento, los efectos de esta ola invernal incluyen inundaciones, colapso del sistema de transporte público, deslizamientos, desbordamientos de quebradas y el fallecimiento de diez personas. El último informe de la Alcaldía de Medellín confirmó que el registro parcial de personas afectadas es de 1.886, integrantes de 592 familias. Además, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) ordenó la evacuación definitiva de 237 viviendas y otras 172 de manera temporal, principalmente en los corregimientos más afectados: San Antonio de Prado y Altavista. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la declaración de calamidad pública permite tener más capacidad logística y presupuestal para la atención de la emergencia, que hasta el momento deja cuatro fallecidos en Medellín, dos de ellos en Altavista: Yulieth Arboleda López, de 37 años, y su hijo José Miguel Muñoz Arboleda, de 13 años, quienes fueron arrastrados por la corriente de la quebrada La Guayabala el martes 29 de abril. Además, el alcalde informó que entre el 4 y 5 de mayo fueron recuperados los cuerpos sin vida de dos personas habitantes de calle que estaban desaparecidos luego de las inundaciones del miércoles 30 de abril: Jhon Jairo Tamayo y Carlos Enrique Sánchez. Otras comunas se vieron afectadas por las lluvias el martes 6 de mayo: Popular, Manrique, Villa Hermosa, San Javier, El Poblado y San Cristóbal; todas con reportes de movimientos en masa y deslizamientos. En el barrio El Pesebre, en San Javier, dos personas resultaron con lesiones leves tras la caída de una roca sobre su casa, y en la Loma de los Balsos, en El Poblado, un derrumbe bloqueó la vía desde el restaurante Marmoleo hasta la avenida Las Palmas. Según José Luis Patiño, ingeniero hidráulico con énfasis en recursos hídricos, la crisis que atraviesa el Área Metropolitana es causada por varios factores: “primero, porque los sistemas de alcantarillado y canales de desagüe fueron diseñados para lluvias con ciertos periodos de retorno que son superados por las ocurrencias de eventos de lluvia extremos. El segundo es la urbanización: el crecimiento urbano ha impermeabilizado los suelos, lo cual intensifica la escorrentía superficial provocando inundaciones”. Además, para Patiño, la acumulación de basuras en las quebradas y desagües impide el flujo libre de las aguas y provoca su represamiento y desbordamiento. Por último, los picos de lluvia aumentan la presión en los suelos y provocan deslizamientos en los asentamientos en laderas inestables y zonas de alto riesgo. Acompañamiento de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD en Altavista. Foto: Alcaldía de Medellín. La gestión del riesgo y el desastre Desde el miércoles 29 de abril, la Alcaldía, a través del DAGRD, está en el sector La mano de Dios, en Altavista, extrayendo desechos de las quebradas. El alcalde Gutiérrez declaró que “las quebradas no son botaderos de basura, no puede ser que sigamos encontrando colchones, bicicletas y electrodomésticos. Eso hace que la situación se agrave”. En marzo de este año, el Ideam presentó un modelo probabilístico en el que ya se había estimado que las precipitaciones estarían por encima de lo normal entre abril y mayo en gran parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, y de acuerdo con las predicciones, el incremento en los niveles de lluvia en mayo podría estar un 20% por encima del promedio. Por su parte, el Siata informó que abril de 2025 fue el mes más lluvioso en 14 años: llovió 28 de 30 días y en una sola jornada, el 28 de abril, llovió más que en todo febrero. Estos informes activan las alertas porque, según el ingeniero Patiño, “Medellín no está preparada para eventos de precipitación extrema. Se debe hacer un manejo integral de todo el territorio y preparar a la ciudad ante estos eventos de lluvia, ya que con los efectos del cambio climático cada vez se intensifican más”. En abril también se activaron 61 veces las alarmas en los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios SATC, que es la misma cantidad de activaciones realizadas durante todo el 2024. Además, el Siata señala que de las 47 quebradas del Valle de Aburrá que se encuentran monitoreadas, 36 alcanzaron el nivel rojo de riesgo, es decir, la mayor inundación. “Medellín no está preparada para eventos de precipitación extrema. Se debe hacer un manejo integral de todo el territorio y preparar a la ciudad ante estos eventos de lluvia, ya que con los efectos del cambio climático cada vez se intensifican más”. José Luis Patiño, ingeniero hidráulico con énfasis en recursos hídricos Según Esteban Jaramillo, subsecretario de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, la entidad se apoya en la declaratoria de calamidad pública y el plan de acción que la ley exige una vez se toma esta medida. Para esto, la Secretaría cuenta con dos ejes de trabajo: el primero, busca reducir los riesgos asociados a quebradas, avenidas torrenciales y desbordamientos, además dispone de un grupo de obreros que atienden las emergencias en los cuerpos hídricos de la ciudad; el segundo, es respecto al componente forestal, es decir, desplome de árboles, taponamiento de quebradas por material vegetal, cuadrillas de tala, poda y reforestación con miras a brindar solución a las problemáticas. La crisis por las lluvias también dejó efectos en Itagüí en la madrugada del lunes 5 de mayo. La Alcaldía confirmó en redes sociales el fallecimiento de una persona y el traslado de un herido a un centro asistencial. A esto se suman los

Siete de cada diez desastres climáticos en Medellín ocurren en las laderas

Infografía: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga | andresc.tuberquia@udea.edu.co y Juliana Betancur Restrepo | juliana.betancur3@udea.edu.co

Disección de una crisis de antes y de ahora

Infografía: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga | andresc.tuberquia@udea.edu.co

En Medellín toca hacer camino al andar

La posibilidad de caminar habla del nivel de la calidad de vida en los entornos urbanos. Como asegura el movimiento Walk21, fundación que promueve la caminabilidad en las ciudades, esta actividad es un indicador clave de sociedades “con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad”. En agosto de 2024, la escritora argentina Tamara Tenenbaum se declaró “víctima de intentar caminar en una unwalkable city” (ciudad incaminable). Estaba en Medellín y, según contó en X, resultó en una autopista donde un hombre venezolano las auxilió a ella y a su acompañante. Las llevó por un costado y, al despedirse, les aconsejó: “Princesas, al regreso toman un auto; nada de locuras”. Esa publicación desató desde defensas de que sí se puede caminar en Medellín, hasta críticas que señalaban que caminar es un privilegio para unas pocas zonas. También detonó este ejercicio: les propusimos recorridos arbitrarios a cuatro cronistas que debían ir a pie desde un punto a hasta un punto b. La infraestructura, la falta de zonas verdes, la urbanización no planeada, las basuras, el irrespeto a los peatones y hasta el acoso sexual callejero son algunas de las barreras narradas en estas crónicas. Caminar en dos ciudades distintas: de Belén al Centro Por Santiago Bernal Largo | santiago.bernal2@udea.edu.co Ilustración: Melany Peláez Morales Cuando cumplí 19 años decidí celebrar en un bar de Aranjuez. Mientras caminaba hacia el lugar, por la calle 92, la acera estaba tan llena de personas y de mesas que tuve que caminar con el pie izquierdo en la calle, cuando un Renault Clio azul le pasó por encima con la llanta trasera. No tuve ninguna fractura, pero la celebración terminó en urgencias con el pie hinchado, las burlas de mi hermana mientras me llevaba en una silla de ruedas y el miedo a que en cualquier momento otro carro me pase por encima. Dos años después, mientras caminaba por Barrio Triste, recordé aquel episodio. Los talleres de mecánica abarcan las aceras; las motos, los camiones y los montones de repuestos hacen lo mismo en la calle. La alternativa parece ser columpiarse en los andenes y esquivar los carros. Las aceras más despejadas son las de la iglesia, que tienen macetas hechas con neumáticos pintados. En la reja, un letrero dice: “Señor motociclista, por favor dejar esta zona libre para los peatones que ingresan al templo”. A una cuadra hay una glorieta con la escultura de un mecánico y unos cuantos árboles que emulan un parque de barrio; para cruzar hasta ella hay que pasar por una calle sin semáforo en la que circulan carros y motos en todas las direcciones. Decidí hacer lo que hasta ahora me ha servido: esperar a que alguien más tenga que cruzar para pasar junto a esa persona, como si el escenario ideal fuera ser atropellado en grupo. Para salir de Barrio Triste, antes de la avenida del Ferrocarril, es necesario bordear un montón de camiones de carga parqueados en zona prohibida. Mientras caminaba, las aceras parecían estrecharse, había que voltear el cuerpo y bajarse de la acera. Miraba al frente asegurándome de que nadie me fuera a embestir, pero también miraba mis pies, como si tuviera que confirmar que no había nada que los pudiera pisar. Caminar por Belén es otro cuento. Las aceras son anchas y hay muchos árboles. Con excepción del paso de Los Molinos a la 80, caminar por allí es tranquilo, seguro, no pasa nada. Bajando por la 33 hasta el parque de Belén no sentí miedo; una señora cargaba las bolsas del mercado y un par de extranjeros trotaban justo a su lado. Este barrio fue planeado y, como muchos de los barrios obreros de la ciudad, fue construido alrededor de las fábricas para darles vivienda a los trabajadores. Seguí por Laureles, que también fue pensado como un barrio obrero, pero que en cambio empezó a ser habitado por la nueva clase alta de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que en Belén, cuando bajé por la 33 me percaté de los jardines y las aceras que, a diferencia de los de Barrio Triste o Aranjuez, estaban despejados. Poca gente caminaba por ahí un sábado al mediodía. El occidente de Medellín es extraño para mí, esa ciudad planeada tan distinta a aquella donde un Renault Clio pasó encima de mi pie. *** Al subir por Maturín el miedo se convirtió en algo más parecido al sofoco. Esta calle está cubierta por el viaducto del Metro y cientos de vendedores ofrecen ropa, sábanas, cobijas y hasta árboles de navidad. Desde allí caminé hacia las calles más conocidas del centro. En el paso de Tenerife el semáforo estaba apagado y a mi lado caminaba una religiosa de la que yo dependía para seguir cruzando. En cada cruce aguardaba por alguien más para continuar y justo en la carrera Bolívar había una familia de cinco personas que, sin saberlo, me adoptó por unos segundos mientras llegaba hasta el otro lado. Luego estuve en Ayacucho por donde además del Tranvía pasan un montón de motos que orillan a los peatones en unas aceras apretadas. Seguí caminando, pensando que si tocaba la raya verde que limita el espacio de la vía estaría en peligro de ser arrollado. Esa vía también es la entrada al oriente de la ciudad. Por sus alrededores pasan los buses de La Milagrosa, El Salvador, Caicedo y Buenos Aires. También había camiones y camionetas de los campesinos de Santa Elena que bajan todos los días a la Placita de Flórez. Las aceras de la zona de la placita son una combinación entre Belén y Barrio Triste: hay árboles y son espaciosas, pero están llenas de cajas de carga además de las mesas de bares y restaurantes. Caminé dos cuadras más hasta el teatro Pablo Tobón Uribe y de ahí subí hacia el Museo Casa de la Memoria. En el espacio entre ambos hay árboles, algunas esculturas y un monumento a las fuerzas militares. Es como un parque partido por la avenida

Alrededor del 70% de los foráneos que estudian en la UdeA viven con menos de $1.500.000

La sede de Medellín de la Universidad de Antioquia cuenta con más de 100 programas de pregrado, en los que un 39,26% de los estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 proviene de municipios de fuera del Valle de Aburrá. Esto significa que de cada 10 estudiantes de la UdeA, entre 3 y 4 son foráneos. La vida foránea implica gastos económicos para sostenimiento que se dan en condiciones diferentes a las de un lugareño. Arriendo, alimentación y transporte son algunos de los gastos normales para un foráneo, y que los locales pueden tener cubiertos. Teniendo en cuenta que Medellín encabeza la lista de ciudades colombianas más caras para vivir, resulta lógico preguntarnos ¿Cuánto le cuesta a los foráneos de la sede Medellín de la UdeA su foraneidad? ¿Cuántos y de dónde vienen los foráneos? *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia En Ciudad Universitaria y otras sedes en Medellín de la UdeA hay 21.264 estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 (con fecha de corte del 26 de agosto); de ellos 8.348 proceden de municipios de fuera del Valle de Aburrá. 12.916 son no foráneos para objeto de esta investigación. Los foráneos de la sede de Medellín en la UdeA son una muestra variada de todo el país, hay estudiantes de 31 de los 32 departamentos, el único que no tiene ninguna representación en 2024-2 es Guainía. Sin contar con los estudiantes provenientes de otras regiones de Antioquia, los departamentos de Córdoba, Nariño y Caldas son los que envían más jóvenes a estudiar en Medellín. Aunque no sorprende que Córdoba encabece la lista, si se hace curioso que regiones que geográficamente están muy alejadas de Antioquia, como Nariño y Norte de Santander, atraigan estudiantes hasta esta tierra. Your browser does not support the video tag. Los 3 pregrados con más foráneos matriculados en 2024-2, son: medicina, con 901; seguido por ingeniería civil con 352 y en tercer lugar ingeniería industrial con 328. Estas, a su vez, son las carreras con más estudiantes matriculados de la sede Medellín. Los 1.581 foráneos matriculados en estas tres carreras representan un 18,8% del total de foráneos inscritos este semestre, si bien es una gran cantidad de estudiantes, esto también nos habla de la dispersión en las carreras de los foráneos, pues algunos de ellos vienen hasta la UdeA por la oferta de algunas carreras particulares que muy pocas o ninguna otra universidad pública ofrecen. Diego, Ana, Santiago y Karol son estudiantes foráneos de la UdeA. Diego es de Arauquita, Arauca, y estudia bioingeniería; Ana y Santiago estudian comunicación audiovisual, ella viene de Ibagué, Tolima y él de Pasto, nariño; y Karol vino desde Cúcuta, Norte de Santander para estudiar periodismo. Los cuatro tienen en común la decisión de mudarse hasta Medellín para estudiar en la UdeA, pues es la única universidad pública que ofrece el programa que a ellos les apasiona. *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia ¿Cuánto cuesta tu «foraneidad»? Cómo ya se ha mencionado, Medellín es la ciudad más cara de Colombia. Así qué para que un foráneo pueda vivir en Medellín debe afrontar mayores retos económicos. Muchos de ellos provienen de lugares en donde el costo de vida es mucho menor, al llegar a Medellín descubren lo costosa que puede ser esta ciudad, incluso pueden llegar a gastar el doble de dinero de lo que necesitaban antes de vivir en este valle. Según una encuesta que realizamos entre foráneos de la UdeA, más del 70% de los estudiantes foráneos matriculados en la sede Medellín viven con $1.500.000 o menos. El 34,2% de los foráneos viven con menos de $1.000.000, y tan solo un 11,7% viven con más de $2.000.000. Un foráneo que sobrevive con $1.500.000 por lo general arrienda habitaciones cerca de la U para ahorrarse los pasajes, o podría arrendar un apartaestudio en sectores como Aranjuez, Campo Valdés, o Prado y llegar caminando hasta la Universidad. Los que viven con más de $2.000.000 pueden vivir en lugares con mejores condiciones, pagar transporte con más tranquilidad, y no tienen que preocuparse por el costo de su alimentación. Por otro lado, quienes viven con $1.000.000 o menos están obligados a vivir en habitaciones pequeñas cerca a la universidad, para ahorrarse el transporte, y el dinero para su alimentación es inestable, haciendo que algunos sacrifiquen alguna de las tres comidas del día. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA Estos gastos los cubren los propios foráneos trabajando mientras estudian, o sus familias enviándoles dinero. Trabajar implica que tengan menos tiempo para estudiar, parchar o incluso dormir. Por otra parte, cuando son los padres los encargados de enviar el dinero para su subsistencia es problemático cuando ellos no tienen un ingreso mensual fijo, cuando de su salario dependen más miembros de la familia, o cuando sus ingresos son muy bajos para garantizar a sus hijos una vida digna en Medellín. Diego es uno de esos foráneos que depende económicamente de su padre, pero él no tiene un ingreso mensual fijo, el padre de Diego es porcicultor y vive del día a día. A Diego le envían dinero quincenalmente, y no todas las quincenas le llega la misma cantidad de dinero, depende de la economía de su padre. Y cuando en la quincena le llega muy poco, la situación económica de Diego es afectada lo cual se refleja en el recorte de gastos que debe hacer para su permanencia en la universidad. El 49% de los foráneos matriculados en la UdeA -sede Medellín- tiene a sus familiares como únicos responsables de sus gastos, mientras el 15,3% trabajan para cubrir sus gastos. El otro 35,8% recibe ingresos mixtos. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA ¿Cuánto cuesta tu pieza? Según las recomendaciones de ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un arriendo no debe superar el 40% de los ingresos recibidos. Con base en la encuesta que realizamos, para la mayoría de foráneos el arriendo ideal debería rondar los 600.000 pesos, ya que más del