Tocar las puertas con el arte

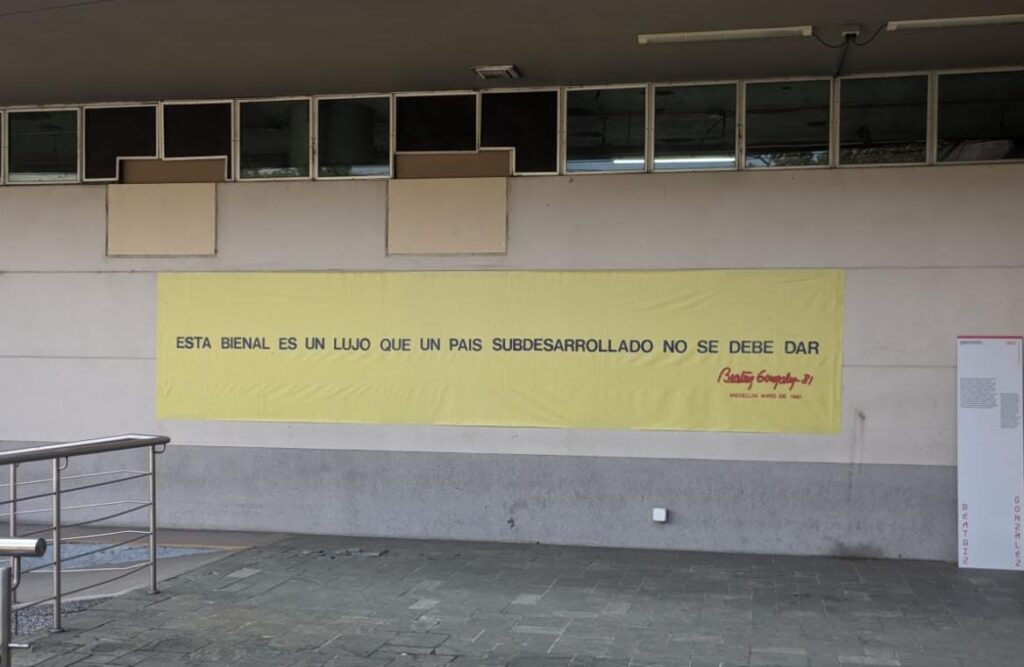

En un país que todavía discute si el arte es un lujo o una urgencia, la Bienal irrumpió en Medellín de golpe. En Colombia, a diferencia de otros países donde las bienales están consolidadas tanto en tradición y prestigio, estos eventos siguen siendo una rareza, un experimento, una apuesta que no termina de cuajar en el imaginario colectivo. Aun así, durante casi dos meses Medellín decidió intentarlo. Si algo distingue a esta edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) es el gesto de sacar la bienal del sur de la ciudad donde se suelen albergar los museos y galerías, del mismo museo, de la ciudad y distribuirla por territorio. Por primera vez en su historia, la Bienal de Medellín miró hacia afuera de su centro, a las periferias metropolitanas, y llevó el arte a regiones que suelen estar lejos de los focos curatoriales más citadinos. Ese gesto pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa cualquier proyecto cultural de quién tiene acceso real a la experiencia estética. La vieja discusión sobre si es posible sostener una bienal en un país con marcadas desigualdades aparece incluso en los pabellones. «Esta bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar», esta frase de la artista Beatriz González que dijo durante la bienal de los setenta, se encuentra hoy exhibida en la entrada de Coltabaco, una de las sedes de la bienal de 2025. Es el punto de partida para pensarnos de qué manera, a diferencia de las bienales del «primer mundo» que están enmarcadas en el turismo cultural y el consolidado mercado del arte, aquí asistir a una bienal sigue siendo participar en un experimento social. Y la frase resuena porque, en realidad, lo que se necesita para una bienal no son más vitrinas ni invitados extranjeros, sino más miradas formadas, más experiencias estéticas, más preguntas. No la venta al coleccionista extranjero, ni la invitación a una academia en Europa. Es algo más sencillo, la posibilidad de que un estudiante de un municipio, que llega con el uniforme puesto, salga diciendo que entendió algo, que sintió algo, que el arte le habló en un idioma que no sabía que conocía. Roberto Rave, Secretario de Cultura de Antioquia y director de la BIAM, dijo que el objetivo era «llevar la bienal a los rincones de Antioquia». Una apuesta que podría sonar simple, pero a la vez ambiciosa, casi muy institucional, si no fuera porque en Colombia la gente rara vez tiene acceso real al arte contemporáneo. No porque falte interés, sino porque el arte suele quedarse encerrado en las mismas paredes de siempre. Y la formación, que escasea en el ciudadano de paso que no frecuenta el arte porque su realidad no se lo permite, es otro gran obstáculo. Fredy Alzate, artista visual y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, lo sintetiza en tres niveles. El primero tiene que ver con la formación de públicos. Muchas personas no tienen el hábito de visitar museos, pese a que la mayoría de estas instituciones son accesibles e incluso gratuitas. El segundo nivel está en las arquitecturas mismas: la bienal decidió ocupar espacios no convencionales, como una antigua fábrica o los talleres del Ferrocarril de Antioquia, lo que obliga a pensar el arte por fuera del «cubo blanco» y a proponer nuevas rutas para acercarse a los contenidos culturales. El tercero, quizá el más importante, es la expansión territorial: «aparecen expresiones en la calle o en espacios públicos de pueblos o de zonas que habitualmente no han tenido estas presencias de arte contemporáneo y eso también es una apuesta importante». Para Rave, la democratización también se encarna en la operación: entradas libres, sedes conectadas por el sistema Metro, recorridos entre Bello, el Palacio de la Cultura, Coltabaco y los municipios. El foco está en abrir el acceso: «El arte no es de la persona que lo crea. El arte es de quien lo abraza, por eso esta bienal es para los taxistas, para los tenderos, para los peluqueros». La intención es «tocar todas las subregiones de Antioquia», repite Rave, casi como un manifiesto. Una bienal que no necesita que la gente venga al centro, sino que lleva el centro, o desmonta la idea misma de «centro», hacia ellos. Y quizás ahí está la clave de esta edición: en haber entendido que democratizar el arte no es solo abrir la puerta, sino ir a tocarla.

Grises

Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.

Paciencia, buñuelo a bordo

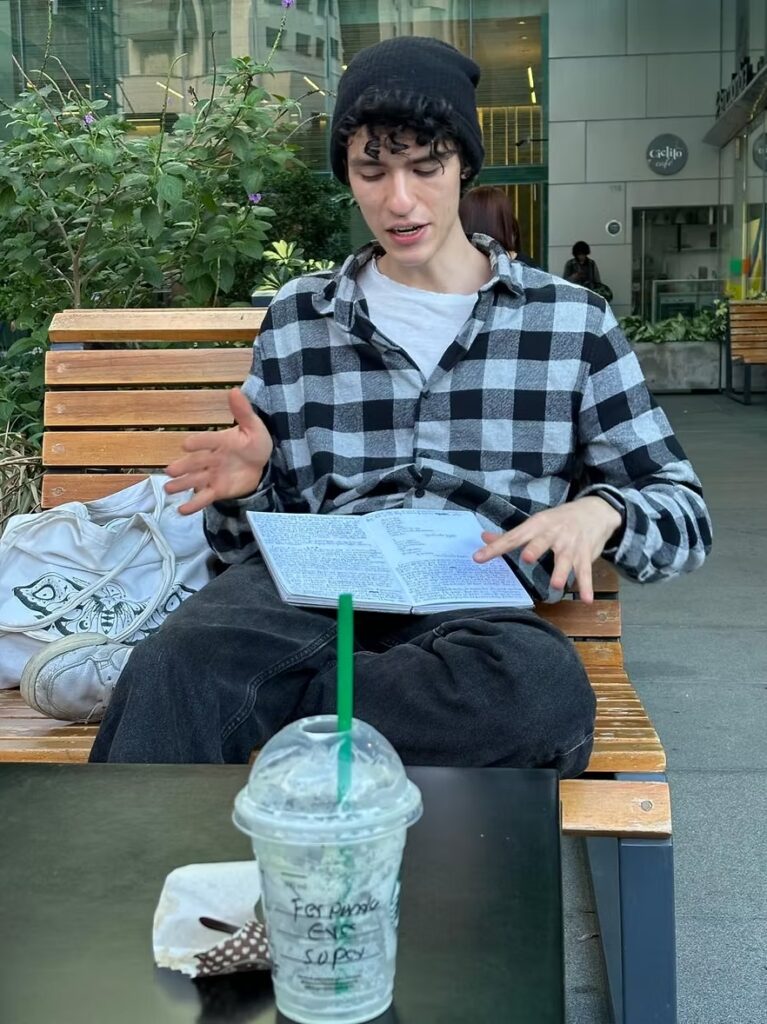

Ahorita venía en el bus y vi algo que me llamó la atención. ¿Has visto que por detrás de los carros suelen poner frases? Normalmente veo la frase de «¿Quién como Dios?» y la leo con la voz de Ana Gabriel. ¿Esa frase de dónde habrá salido?, ¿será que no se les ocurrió que podría leerse como la canción? Es que tampoco se ayudan poniendo las palabras una debajo de la otra, más fácil aún leerlo: quién-como-dios. Hay otras que me parecen muy interesantes, las ingeniosas. Ser ingenioso para el conductor de atrás, totalmente desconocido, es un salto de confianza. Al imaginarte esa persona, ¿te cae bien?, ¿te da confianza?, ¿crees que es buena gente? ¿Qué pensarán los que ponen «Paciencia, buñuelo a bordo»? –ayer me preguntaste qué era buñuelo, entonces te recuerdo: persona que, teniendo el conocimiento de un arte u oficio, aún le falta experiencia–. ¿Qué pensará la persona promedio al ver esa frase? ¿Ir en carro será siempre relajante? Tengo la impresión de que no, de que manejar relajado un carro solo es posible en una autopista o si uno está de muy buen genio, pero esa impresión está viciada por mi pensamiento hacia la humanidad. Hoy me llamó particularmente la atención una frase que ya he visto muchas veces en otros lugares, sobre todo en carros, pero jamás en la parte de atrás como calcomanía. «Salí con Dios y la Virgen, si no regreso me fui con ellos» –además fue la primera que vi que incluía a la Virgen–. Pensé: si de verdad cree y siente profundamente lo que tiene en la frase, qué bacano. No puedo imaginarme el descanso que se debe sentir salir de la casa y vivir la vida con esa certeza. Si se viviera con esa certeza, sin instituciones ni dogmas malucos, la vida sería muchísimo más tranquila, uno sería más liviano y podría entregar más al mundo. No sé cómo llegué allí, pero pensé que de verdad a mí me gusta la idea de ser taxista. Así como ser profesor. Escribir y curiosear es algo inalienable para mí, no lo podría dejar de hacer en la vida, siempre, siempre lo voy a estar haciendo. Me estallaría si no. Si se puede conseguir plata de eso, qué bacano, pero no me gustaría hacerlo pensando en eso exclusivamente y, para hacerlo con la tranquilidad económica que pueda brindar un trabajo de siete a cinco, prefiero manejar taxi en ese tiempo. No creo que pueda estar encerrado en una oficina, bueno, creo que sí podría, pero preferiría otra cosa. Tengo la leve impresión de que los taxistas pueden tener un salario digno, uno normal. No estoy intentando romantizar. Lo pensé con las cosas que podría implicar, como el calor, el peligro, etc. De hecho, aún no he dicho nada bueno de ser taxista, nada de verdad atractivo. Básicamente sería como escribir. Escucho historias, me inspiro mirando el mundo, así como lo hago ahora, y tendría momentos de silencio, de independencia, de ser entrón o definitivamente estar callado. Preguntarle a la persona qué música quiere escuchar, someter al pasajero o la pasajera a escuchar el pódcast que a mí me plazca o darle la opción de ponerse los audífonos porque no quiero escuchar nada más que la calle. Incluso pensé en la idea de tener una nevera chiquita donde tenga agua para darles. Les cobraría, porque tampoco sería para regalárselas, sino para darles la oportunidad de conseguir las cosas que tal vez quisieran en ese momento, darles una facilidad absoluta, pero a un precio normal, barato, sin intentar ganar plata vendiendo agua dentro de un taxi. Me tranquilizó esa idea, no tengo que ejercer como la caricatura de periodista solo por haberlo estudiado. De todas maneras, lo que le define a uno la supervivencia es la plata y lo que esperen los demás de mí me importa un culo. Y así me vine, pensando, viendo a través de la ventanilla, escribiendo esta carta en mi mente. Entró en mí el miedo al tiempo libre, al tiempo solo, pero no lo sentí en la piel, pareciera haberse amilanado; de hecho, venía muy ocupado viendo el mundo y a veces pensando en eso que está escrito líneas antes. Cuando llegué a mi casa encontré en una bolsa los tres libros que reclamó mi papá, la abrí de inmediato y tenía ganas de mirar el que pedí. Se llama Cómo no hacer nada. Resistirse a la economía de la atención, escrito por Jenny Odell, artista, escritora y docente de la Universidad de Stanford. Me pareció curioso que justo venía con miedo al tiempo libre, pero van a ser casi las siete de la tarde y no me he cepillado, ni bañado, ni lavado los trastes. De hecho, empecé a escribir esto, no había terminado ni el primer párrafo y me entretuve viendo unos documentales en YouTube sobre la hinchada del Medellín, fue grabado el sábado pasado, en el clásico contra Nacional. Increíble. Sonreí por la belleza humana, sus manifestaciones, su complejidad. Quería contarte y decirte, con certeza, que vamos a estar bien. Con todo mi amor y mi lenguaje. Con todo mi mundo, Julián. *Julián Caro Bedoya compartió con Ferchita, su pareja, su sensibilidad sobre lo cotidiano un 9 de diciembre de 2023, y escribió como otra manifestación de amor. Publicamos en su memoria esta carta póstuma. y conservamos las comillas angulares y las rayas de incisos que tanto le gustaban.

Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo

La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede

Demi Moore: admirada hasta los huesos

A propósito del descontento que generó en redes la derrota de Demi Moore como mejor actriz protagónica en los Oscar, quise escribir sobre la forma en que su propuesta en La Sustancia caló tanto en las audiencias, y como ella misma se convirtió en un referente de que no hay un tiempo definido para materializar los sueños. Demi Moore en la alfombra roja de los premios oscar 2025 Foto tomada de: @demimoore La primera vez que vi a Demi Moore en una película fue probablemente en Los Ángeles de Charlie: Al límite (2003), donde interpretó a la villana Madison Lee, sin embargo, debo reconocer que Cameron Diaz es mi referente cuando pienso en las cintas del trío alado. Después de eso no volví a escuchar su nombre sino hasta 2021, cuando desfiló en la pasarela de la colección primavera-verano de la firma italiana Fendi. Los medios de comunicación tenían un tema en común: el rostro de Demi Moore. Para entonces la modelo y actriz tenía 58 años de edad y 40 de trayectoria, pero había cometido dos de los pecados por los que las mujeres de la industria del entretenimiento son crucificadas: el primero, envejecer, y el segundo, tratar de revertir el primero. Su rostro, notablemente hinchado, la puso en el centro de la guillotina mediática por unas semanas, como les ha pasado a otras mujeres como Adriana Lima o Shakira. Después de eso el nombre de Demi Moore volvió a desaparecer de mi radar. En septiembre del 2024, ese nombre olvidado volvió a aparecer; Demi , ahora de 62 años, protagonizaba una nueva película junto con Margaret Qually. La Sustancia, dirigida por la francesa Coralie Farget, fue el regreso de la actriz a la gran pantalla. El argumento de la película está basado en un tema recurrente, un cliché: la obsesión por conservar la juventud y la belleza. Otras películas y series ya han tocado esta temática, como La muerte le sienta bien (1992) o La chica enmascarada (2023).Entonces, ¿qué tiene de particular La Sustancia? En la cinta, Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, la conductora de un programa fitness que, al cumplir 50 años, es despedida del show por no ser lo suficiente joven para seguir. Atormentada por ya no sentirse atractiva decide probar una fórmula casi mágica, un suero con el que nace Sue, una versión mejorada y rejuvenecida de Elisabeth con la que regresa al programa para recuperar todo lo que antes fue suyo. Si bien Elisabeth y Sue parecen ser personajes distintos, la película nos deja claro muchas veces que son la misma persona, como en la escena del video que explica el uso de la sustancia: “Una semana para una y una semana para la otra. Un equilibrio perfecto de siete días. La única cosa que no hay que olvidar: Tú eres una, no puedes escapar de ti misma”, conforme avanza el filme vemos cómo el balance no es respetado, lo que provoca que el cuerpo de Elisabeth se deteriore al grado que llega a “odiarse hasta los huesos”, como dice en un momento, para finalmente perderlo todo. ¿Cómo describir esta película? Yo diría asquerosamente buena, una obra maestra del terror corporal que combina salvajismo, sátira y crítica social con un impresionante dominio visual y sonoro. La película es grotesca y fascinante a la vez, y sin duda de lo mejor que nos dio el cine en 2024. La película también se convirtió en un éxito en taquilla. Recaudó 78,3 millones de dólares, superando los 17,5 millones que costó su producción. Todo esto influyó para que Demi Moore fuera más conocida para el público general y más personas se interesaran por repasar su trayectoria y las casi 50 películas en las que ha participado, como Ghost: la sombra del amor (1990) o Una propuesta Indecente (1993). Con una admiración total de la audiencia, Demi Moore fue nominada como mejor actriz principal en las premiaciones más importantes del cine: Los Critics Choice, los BAFTA, los SAG, los Oscar y los Globos de Oro. Fue precisamente en estos últimos en los que la actriz consiguió su primera victoria: el 5 de enero subió al escenario y con una sonrisa que le iluminó el rostro, del que ahora nadie tenía nada malo que decir, emitió un emotivo discurso: “Esta es la primera vez que gano algo como actriz (…) Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de películas crispeteras, que podía hacer películas muy exitosas y que dieran mucho dinero, pero que yo no iba a ser reconocida (…) Hoy celebro esto como una prueba de mi totalidad, del amor que me mueve, y del regalo que es hacer algo que amas y que te recuerda que realmente perteneces”. Su segunda victoria fue en los Critics Choice y la tercera, en los Premios SAG; esta racha la tenía como una de las favoritas para llevarse el Oscar a mejor actriz. La noche del domingo 2 de marzo Emma Stone, la ganadora del año anterior en esta categoría, subió a la tarima con el sobre que contenía el nombre de la vencedora: Mikey Madison, por Anora. El revuelo en redes no se hizo esperar, cientos de fans descontentos compartieron su opinión sobre el resultado: “Demi Moore hizo una película sobre el trato de Hollywood a las actrices mayores para acabar perdiendo el Oscar a mejor actriz ante una actriz mas joven”; “Todos sabemos que ese Oscar era tuyo Demi. Oscar robado”, fueron algunos de los cometarios que acompañaron las publicaciones. Mikey Madison es una actriz de 25 años que ha participado en algunas series y películas como Scream 5 y 6 (2022 – 2023), pero fue su papel de Ani en Anora el que no solo le dio el Oscar y el BAFTA, sino también la fama mundial. La cinta sigue a una stripper que se casa con el hijo de un magnate ruso y enfrenta el rechazo de su familia, que intenta forzar la anulación del matrimonio. Con un tono crudo y frenético, Anora

Los jóvenes, los verdaderos agentes del cambio

Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La crisis educativa se ubica entre las más peligrosas para el futuro de la humanidad. El cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible propone garantizar la educación de calidad, no obstante, el acceso a la educación inclusiva y con altos estándares resulta difícil cuando los problemas estructurales del modelo educativo tradicional no han sido solucionados. Naciones Unidas informó en el 2023 que 224 millones de niños y niñas se ven afectados alrededor del mundo por diversas crisis. De ellas, 127 millones no tienen educación inclusiva y de calidad y 72 millones no asisten a la escuela por problemas sociopolíticos. Una realidad como esa indica que, en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario, se debería replantear la enseñanza para generar competencias que sean una respuesta al ritmo y las labores que exige el nuevo mundo. El modelo educativo tradicional fue creado, en su momento, para suplir las necesidades del pasado. Sin embargo, el nuevo siglo llegó con retos que exigen cambios. La educación se debe transformar en respuesta al ambiente de transformación constante y garantizarles a todos los individuos el derecho al aprendizaje de calidad. A lo anterior se suma que la deserción escolar está aumentando en todo el mundo y es un problema que no se puede ignorar. Acceder al sistema educativo no puede ser entendido como un privilegio, sino como lo que es: un derecho. «No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso.» Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación Los jóvenes, en conjunto con las Naciones Unidas, se expresaron en el 2022 por medio de la Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación. En esta, hicieron un llamado a los Estados miembros y al mundo en general para que los incluyeran en la transformación del modelo educativo actual. “No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso. No esperamos ninguna invitación para transformar la educación. En realidad, promovemos y generamos cambios; somos pioneros en las innovaciones, movilizamos a nuestros compañeros y comunidades, defendemos una educación universal y de calidad, y trabajamos sin descanso desde abajo para transformar la educación”, dice la declaración. Los jóvenes tomaron la iniciativa para el cambio y, más que una petición, les exigen a los responsables de tomar decisiones que los incluyan en la transformación, que inviertan recursos, generen estrategias para garantizarles una educación digna a todas las personas y mejoren la calidad en los niveles del sistema. Si los propios jóvenes están pensando en su educación y tienen en mente soluciones que pueden contribuirles no solo a ellos sino a las generaciones futuras, se debería tomar en cuenta su participación como ciudadanos activos en este proceso. *Coordinadora del equipo estudiantil de Bitácora, laboratorio de contenidos convergentes del programa de Comunicación Social de la Universidad Eafit.

Que la comunidad académica sea la sociedad toda

Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La universidad no es la única institución social cuyo papel llega a desdibujarse por las circunstancias que condicionan su viabilidad financiera (los medios de comunicación son otra). No obstante, la dilución de la función social de la academia tiene un mayor impacto, en tanto se trata de una prueba clave del desarrollo de las sociedades. Partimos de la idea de que la universidad no es solo un espacio para la formación académica, sino para el fomento del desarrollo personal y profesional; mucho más que una proveedora de conocimiento, es un medio que amplía la perspectiva del mundo de quienes, gracias a ella, hacemos comunidad. En medio de convergencias de saberes, culturas e individuos, la universidad, desde su función sustantiva de investigación, genera conocimiento que, entre los numerosos impactos sociales que tiene y que son esenciales para el avance de diversas disciplinas, comienza por abrir las mentes de los estudiantes y expandir sus horizontes más allá de lo puramente académico. La universidad es también una experiencia vital que ayuda a construir un orden y una estructura a las ideas y los proyectos de vida tanto en los estudiantes como en los docentes, por ejemplo, en la interacción con un espacio cuya naturaleza esencial es la diversidad y el respeto por diferentes perspectivas. «La universidad sabe proporcionar respuestas determinantes ante crisis globales, como lo hizo en la pandemia del covid-19, además de brindar aproximaciones más reflexivas frente a estas. Aun cuando padece sus defectos, hoy sigue siendo depositaria de las esperanzas de millones frente a otros fenómenos críticos». Semillero de Periodismo Urbano Contexto En esas circunstancias también resultan evidentes sus principales retos y problemas: la rigidez estructural y la insuficiente adaptabilidad para responder a los cambios que se están produciendo en la sociedad, el renovado protagonismo de formas de empleo que no requieren títulos profesionales, las nuevas demandas del mercado laboral, la necesidad de que emerjan nuevas disciplinas y una serie de cambios sociales y demográficos que afectan, en principio, su sostenibilidad financiera. La excesiva dependencia de procesos administrativos y la falta de flexibilidad en cuestiones básicas como los procesos de admisión construyen esquemas que atrapan a la universidad y la conducen a excluir personas que pueden hacer aportes muy valiosos a la comunidad académica y como profesionales. Las nuevas tecnologías, la integración de competencias que surgen fuera de las disciplinas tradicionales, la conexión con las realidades de las personas en formación (que no son solo los estudiantes) son algunos de los escenarios que retan las capacidades de la universidad. Esta requiere a su vez el apoyo de la sociedad que la ubique como promotora de una forma de ver y vivir el mundo que, al estar basada en valores esenciales que reafirman nuestra condición humana, resulta accesible, relevante y conveniente para la sociedad en su totalidad, en su complejidad. *Este texto surge de las discusiones del Semillero de Periodismo Urbano Contexto, de la Universidad Pontifica Bolivariana, en las sesiones del 17 y 18 de septiembre de 2024. El registro de estas se sistematizó y sintetizó con el apoyo de una inteligencia artificial. El docente coordinador efectuó la edición final y sometió el texto al visto bueno de los estudiantes participantes.

La crisis de la educación superior en la era tecnológica

Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La universidad enfrenta una profunda crisis que se ve evidenciada en la incapacidad de adaptarse al avance vertiginoso de la tecnología. Esta situación refleja varias brechas: la pobreza es una de las más evidentes; la diferencia entre la educación urbana y la rural y la que existe entre lo que exige el mercado laboral y la formación de profesionales. Por ejemplo, un estudiante de escasos recursos que vive en una zona rural tiene dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas y al contenido actualizado que en su futuro empleo podría requerir. En algunos casos, los estudiantes no disponen de los espacios y los instrumentos necesarios para desarrollar su formación académica de manera adecuada, según expone Geidy Dahiana Demarchi en el artículo “Retos de la educación superior para responder a las exigencias sociales en Colombia” (revista Academia y Virtualidad). A pesar de tener una oferta en plataformas digitales, cursos en línea y metodologías de aprendizaje autónomo y dirigido, muchas universidades de Colombia continúan enseñando de forma tradicional. Sin embargo, como lo manifiesta Julián de Zubiría en el pódcast IDEP, de la Alcaldía de Bogotá, este escenario no solamente busca reducir estas fisuras educativas; también es una tarea política en busca de fortalecer nuestra democracia. La falta de una Ley Estatutaria de Educación debilita este proceso y deja en manos de políticas fluctuantes la estabilidad y la evolución de un sistema educativo inclusivo y moderno, esencial para la construcción de una ciudadanía informada y crítica. Unido a esto se presenta, en igual o mayor medida, una crisis económica que en el caso de las universidades públicas se refleja en la reducción de presupuestos gubernamentales, lo que debilita la infraestructura, la contratación de personal calificado y la inversión en tecnología educativa; y en el caso de las universidades privadas, la disminución de matrículas en razón de los altos costos y de efectos residuales de la pandemia, lo que ha llevado a las familias a replantearse la viabilidad de la educación superior privada. «La falta de una Ley Estatutaria de Educación debilita este proceso y deja en manos de políticas fluctuantes la estabilidad y la evolución de un sistema educativo inclusivo y moderno, esencial para la construcción de una ciudadanía informada y crítica». Carolina Echavarría Osorio, docente de Comunicación Social y Periodismo Estamos ante un estatus de mundo diferente. Esta realidad no solo busca que las estructuras tradicionales de la educación superior cambien, se adapten y se acojan al mundo interconectado, sino que, además, no sigan operando con los paradigmas del pasado. Esta situación puede comprometer en un largo plazo la capacidad de las universidades para formar estudiantes con habilidades competitivas, pues los métodos de enseñanza se encuentran estancados, asunto que ha disminuido su calidad. Es necesario, por lo tanto, innovar y repensar los modelos de sostenibilidad de la universidad. A pesar de estas limitaciones, hay docentes dentro de las universidades que impulsan proyectos innovadores y buscan aprovechar las herramientas digitales para democratizar el acceso al conocimiento, pero sin respaldo institucional sólido ni financiamiento adecuado. Esta falta de apoyo se evidencia en que las iniciativas permanecen como proyectos aislados, limitados a experiencias personales, lo cual restringe su impacto real en el ámbito universitario y la oportunidad de convertirse en prácticas educativas más amplias y sólidas. Una posible salida, además de ser un reto importante en la educación superior, es la formación de alianzas estratégicas, no solo en lo tecnológico y empresarial, sino también con iniciativas comunitarias y organizaciones no gubernamentales. Estas alianzas permitirían una perspectiva más multidimensional en la formación, en la cual los recursos y los conocimientos compartidos permitan la creación de programas de estudio más dinámicos y enfocados al aprendizaje aplicado. De esta manera, se contribuirá a que los estudiantes tengan oportunidades y experiencias educativas más completas, no solo a través de la conexión con el mundo real y sus desafíos, sino también por medio de movilización hacia alternativas externas. Superar esta crisis implica hacer reflexiones críticas y sólidas que conlleven a la misión de la universidad de nuestros tiempos, donde no solo sea transmitir conocimiento, sino, además, formar individuos con pensamiento autónomo y ético. Es importante, entonces, una acción colectiva y coordinada en la que las instituciones, el Gobierno y la sociedad en general concreten la responsabilidad de contribuir a un sistema educativo a la altura de los retos actuales. Este propósito debe estar respaldado por un entorno que valore y apoye los esfuerzos de transformación y reconozca el impacto de la educación en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible. De esta manera habrá una construcción de un sistema universitario resiliente y cambiante que responda a las demandas del mundo moderno y garantice una educación superior continua como fuente de desarrollo hacia un futuro justo y próspero. *Docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica Luis Amigó, sede Medellín.

¿Por qué todavía duele haber perdido?

Pasan los días y la derrota del 14 de julio en la final de la Copa América sigue doliendo como una tusa que uno espera superar pronto. Pero ¿por qué tanto dolor? Quizá porque a un país acostumbrado a perder se le fue la oportunidad de ganar. Collage: Santiago Vega Durán. La noche del 14 de julio, en las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín, se transmitió la final de la Copa América entre una Colombia con más de dos años de invicta, y una Argentina campeona del mundo y defensora del título de la Copa. El lugar estaba a reventar, pero aun con todos los miles que asistimos, no se escuchó un solo ruido cuando el zapatazo de Lautaro Martínez metió el balón al arco colombiano en el minuto 112 del partido. Por unos segundos, este lugar tan conglomerado se sintió como un desierto ártico. La multitud empezó a irse cuando sonó el pitazo final. Yo me quedé sentado en el suelo, incapaz de moverme hasta que mi cuerpo reaccionó, ahí me puse de pie y, sin saber muy bien por qué, empecé a llorar, no demasiado, pero sí lo suficiente para saber que me dolía. Mientras las lágrimas caían por mis mejillas no hacía más que preguntarme ¿por qué me duele así perder esta final? Cuando inició la Copa, los más afiebrados por el futbol teníamos la fe de que Colombia ganaría, y con cada partido que pasaba otros se nos sumaban en esta esperanza. Cada vez más gente empezaba a ver los partidos, a comprar la camiseta; hasta encontrar dónde ver los juegos era difícil, pues se llenaban todos los lugares de la ciudad donde los transmitían. Con cada partido, Medellín se pintaba más de amarillo. Para el día de la final, viera uno a donde viera se encontraba con el amarillo de la camiseta, de la bandera, o de las decoraciones en los balcones de las casas; incluso el sol de ese día se sentía más amarillo que nunca. Una cosa era clara: en mis 20 años de vida nunca vi al país tan unido como aquella noche del 14 de julio. Todo escaló para que ese día hasta quienes no sabían nada de fútbol estuvieran detrás de una pantalla con el corazón a mil. Y es que, aunque es cierto que en las últimas dos décadas hemos visto colombianos triunfar en ciclismo, atletismo y hasta en formula 1, a la selección Colombia solo se le ha visto triunfar una vez en su historia, en 2001, y desde entonces no llegábamos tan lejos en alguna competencia futbolística. Fue aquella controversial Copa América que ocurrió en un momento en que el conflicto armado tenía al país necesitando una alegría. La alegría llegó en forma de copa y el 14 de julio también necesitábamos una alegría. Han pasado 23 años desde aquel título, uno que nunca pude vivir. Y estos últimos años, aunque hemos tenido destellos de gloria, nos hemos acostumbrado a perder, como perdimos en las últimas ocho copas América o en los dos mundiales a los que pudimos clasificar. No solo hemos perdido futbolísticamente; hemos visto morir la paz que firmamos en papel en 2016 con las Farc, continuando la guerra como si nunca se hubiera firmado nada; hemos sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país más letal para ser líder social o defensor de derechos humanos; en 2023, en Colombia se cometieron 630 feminicidios, equivalentes a casi dos por día; el país se ha acostumbrado a perder en lo que no debería acostumbrarse. Y este país, por una noche, tuvo la oportunidad de ganar. No pretendo creer que si ganábamos todas estas derrotas se resolverían mágicamente y dejarían de doler. Ganáramos o perdiéramos, Medellín seguiría gentrificada, los feminicidios seguirían causando alertas, ser líder social en Colombia aun sería un acto suicida… Pero, de haber ganado, al menos por unas cuantas horas el país se habría olvidado de lo mucho que sufrimos; las calles se habrían teñido de amarillo en plena madrugada, la noche no hubiera sido para dormir sino para bailar entre amigos y desconocidos; el descualquieramiento era inevitable y un tanto necesario para dejar salir todos esos malestares colectivos, pero sobre todo los personales. Pero llegó la patada de Lautaro y con ella murieron todos los “hubiera” que pudieron tener lugar en esa madrugada feliz. Lo que pintaba para ser la más grande furrusca del país, acabó siendo otra noche abrumadora llena de silencio. Algunos lloramos, otros rieron como si nada pasara y algunos otros solo se quedaron callados, pero por mucho que a unos nos doliera más que a otros, no se puede negar que nos quitaron una alegría que era para todos. A pesar de todo, el paso de la selección por la Copa se sintió como un alivio. Al menos lo fue para mí, pues los zurdazos de James lograron hacerme saltar de la silla en más de una ocasión; los regates de Lucho y de Richard, gritarle “ole” a las pantallas con amigos y desconocidos; los duelos de Córdoba, apretar allá abajo, donde no llega el sol; los despejes de Muñoz, Sánchez y Mojica, darme cuenta de que no solo los goles se gritan; y las atajadas de Vargas me salvaron de unos cuantos infartos. En general los jugadores de la tricolor lograron sacarme un rato de mi realidad y me causaron genuina euforia en momentos difíciles de mi vida, y lo mismo hicieron con muchos de quienes vimos los partidos. Me dolió perder. No sé cuánto tiempo más me siga doliendo, pero en el proceso prefiero quedarme con todo lo que viví, con los abrazos que les di a mis amigos, con las juntadas del combo para vernos los partidos y con la garganta hecha añicos de tanto gritar. Pero sobre todo me quiero quedar con todo lo que sentí. No sé cuándo vuelva a sentir la alegría de ver al país unido y pintado de amarillo. Mientras vuelve a llegar, atesoraré la que sentí como uno de los recuerdos más

Gobernando desde el patio de recreo

Las redes sociales son un gran patio de recreo mundial, un espacio para socializar, conocer gente nueva o encontrarse con los mismos de siempre. En algunas redes hay algo de esparcimiento, se puede pasar el tiempo o esperar entre clase y clase; aunque en otras no hay precisamente mucha diversión. Como en X (antes Twitter), en donde casi se pueden escuchar los gritos de guerra cuando abrimos la aplicación. X es un lugar lleno de abusones y de bullying, es un espacio en el que los que se creen los vivos están esperando “la caída” de los que se consideran bobos. Pero la hostilidad no es propia solo de X: en cualquier red social la exposición se vuelve vulnerabilidad, sin importar quién, qué o por qué se publique, todo es susceptible de ser criticado, descalificado y burlado. Las causas pueden ser nobles y tampoco se escapan de quien quiera esparcir su descontento y su ira en el ciberespacio Pero ¿qué ha hecho que esos patios de recreo digitales sean lugares hostiles? Primero, no hay que dar la cara, la tecnología nos permite expresar opiniones a diestra y siniestra sin mostrar quiénes somos, sin que nadie más (o eso esperamos) vea lo que escribimos, leemos, vemos y escuchamos. En segundo lugar, en las redes hay opiniones para todo y para todos, cualquiera es experto en cualquier tema, desde manejo de enfermedades crónicas hasta cultivo de suculentas. Tercero, la subjetividad prima en las redes sociales y tiende a poner al mismo nivel las opiniones y los hechos, de modo que se generen numerosos espacios de confrontación. Y esto lleva al ingrediente más importante: la polarización inminente en todo el mundo. Las redes son el espacio perfecto para desbocar la necesidad de definir pensamientos o posturas de un lado o de otro, una situación sin lugares intermedios. Desde hace unos años, pero cada vez con mayor entusiasmo, a los funcionarios públicos les ha dado por gobernar desde ese hostil patio de recreo. Desde tratar de generar empatía con los impuestos en TikTok hasta dar órdenes presidenciales por medio de X. Porque, así como Mr. Taxes (@luiscarlosrh en tiktok) responde preguntas sin sentido para tratar de explicar cómo funciona uno de los temas que más repele a las personas –los impuestos–, el presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo en X) gobierna desde su bolsillo, quiero decir, desde su celular. Petro es autosuficiente, él mismo publica en X en el momento en que le parece oportuno. Es impulsivo en esa red social: se desahoga, da órdenes, informa al país, interpela a otros, caza peleas. Lo vimos desde que era senador, pero con mayor ahínco desde la campaña y ahora durante su mandato. Es claro que no todas las publicaciones las hace él, pero fuentes confiables han confirmado que el presidente mantiene control casi absoluto de su cuenta en X, que tiene 7.4 millones de seguidores. El presidente colombiano ha sorprendido a su equipo de gobierno haciendo el cambio de gabinete por medio de X. También a los medios cuando se pronunció ante la captura de su hijo con un trino. Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023 Además, esa forma de gobernar por redes sociales, sin filtro, con un tono imprudente y confrontativo, ha generado varios de los conflictos que ha tenido que sortear y lo ha llevado a desinformar y buscar pleitos. Uno de esos conflictos se dio cuando anunció que el Gobierno había llegado a un acuerdo de cese al fuego con el ELN y sin existir tal acuerdo, en ese momento, se tensaron las negociaciones. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023 También han sido famosos los cruces de mensajes con otros gobernantes, como con el presidente de El Salvador en noviembre de 2023; y, más reciente y sorpresivamente, con su homólogo venezolano luego de que la Cancillería colombiana advirtiera su preocupación por las elecciones en Venezuela, lo que Maduro calificó como “izquierda cobarde” y ante lo que Petro publicó en X: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”. Otras situaciones que han trascendido a las redes sociales fueron sus cruces con el presidente argentino y sus declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de Cese al Fuego rompemos relaciones diplomáticas con Israel. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024 La impulsividad también lo ha llevado a salidas en falso de las que ha tenido que retractarse. El presidente se adelantó a anunciar el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva, cuando aún no habían sido encontrados. En otra ocasión se pronunció frente a la muerte de Amartya Sen, economista y premio Nobel, a lo que la hija de Sen respondió que su padre seguía vivo. Y como el líder da ejemplo, sus funcionarios no se han quedado atrás. El director de la Dian se ha posicionado en TikTok como Mr. Taxes y ha hecho una exitosa campaña para educar a los colombianos en el tema tributario. Con un lenguaje simple, una producción sencilla y respondiendo a lo que los usuarios de la red preguntan, Mr. Taxes ya tiene cuentas de apoyo y grupos de fans. Seguramente habrá que esperar a que termine el año fiscal para saber si esa estrategia logró recaudar más impuestos. Y otra joya fue el video en la cuenta personal de TikTok del director de la Unidad