“Yo no soy un agente del Gobierno nacional”: Héctor García, rector (e) de la UdeA

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional apartó de la rectoría a John Jairo Arboleda y designó a Héctor Iván García como rector encargado. En esta entrevista García asegura no tiene intención de aspirar a este cargo en el futuro, habla sobre sus primeras acciones al frente de una universidad atravesada por la crisis y sobre los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria. https://youtu.be/v5kw5GKdEBQ?si=DaqO9ziGP4JZoNZu El 20 de enero de 2026, Héctor Iván García García asumió la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese mismo día, abrió una cuenta en X (antes Twitter) y publicó tres videos donde aclaró que su encargo es excepcional y transitorio, que ya comenzó el empalme con el Comité Rectoral y que, tras el desembolso de los recursos del Ministerio de Hacienda, la Universidad ya empezó a cubrir sus obligaciones financieras con docentes, empleados y proveedores. Esa tarde, en entrevista con De la Urbe, habló sobre cómo no está acostumbrado a que lo graben y, antes de empezar —con las cámaras y los micrófonos ya encendidos—, aclaró entre risas lo asustado que estaba La entrevista estaba agendada para cinco días antes, pero fue cancelada a última hora debido a la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría. El viernes 16 de enero, mediante una carta a la comunidad universitaria, Arboleda afirmó que la decisión del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de imponer su reemplazo es «ilegal, arbitraria e injusta». Aunque las decisiones del MEN, anunciadas durante las vacaciones colectivas de fin de año, han sido cuestionadas por sus implicaciones a la autonomía universitaria, estas están amparadas por la Ley 1740 del 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. García es médico cirujano de la UdeA, donde también realizó una maestría en Salud Pública y otra en Epidemiología Clínica. Es profesor vinculado de la Universidad desde 1995 y justo antes de asumir la rectoría era el director del Instituto de Estudios Médicos. Horas después de empezar funciones, en el balcón del bloque 16 adjunto a la oficina de la que se despidió Arboleda un día antes, García habló sobre las expectativas que tiene respecto a la duración de su encargo y de sus planes para afrontar la crisis. *** ¿Ya asumió el cargo de forma plena? ¿Cómo se hace un empalme en estas condiciones tan atípicas? Acabamos precisamente, hace una hora, de hacer la firma de la posesión como rector en propiedad de la Universidad. El trámite universitario consiste en que, ya que yo soy un profesor vinculado con funciones de docencia, extensión e investigación, para poder asumir cargos administrativos debo tener una resolución de una comisión administrativa; dejar de ejercer como profesor y empezar a ejercer como rector. En cuanto al empalme, desde ayer [19 de enero], ya con el equipo rectoral actual hemos establecido comunicación y les hemos solicitado la información que requerimos para poder conocer la situación académica y financiera de la universidad. Sabemos que las vacaciones colectivas de la Universidad apenas terminaron y que todas las labores administrativas apenas están empezando, ¿pero cómo han estado estos días especialmente hoy, que por ejemplo ya sabemos que se hizo efectivo el desembolso de 70 mil millones de pesos del Ministerio de Hacienda? En primer lugar yo debía terminar y hacer entrega de las actividades y las funciones que tenía como profesor en la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigaciones Médicas, ese fue el trabajo de ayer [19 de enero]. Hoy he estado dedicado a informar a la comunidad universitaria cuáles son las directrices principales que tenemos en esta rectoría, invitar a la comunidad universitaria a participar en todas las deliberaciones que debemos tener para trazar la hoja de ruta de este periodo de transición y adicionalmente he empezado a reunirme con distintos actores: profesores, estudiantes y los distintos estamentos para conocer cuáles son las inquietudes que tienen y cuáles son las propuestas que tienen para contribuir a salir de la crisis en la que estamos en este momento. Fotograma de la entrevista con Héctor Iván García García. Cámara: Miguel Ángel Becoche Quintero. ¿Cómo llegó su nombre al Ministerio de Educación, es cierto que Carolina Corcho fue la que lo recomendó? Yo no podría responder con precisión quién me recomendó, si fue Carolina Corcho o alguien más. Hay que reconocer, que eso es de vox populi, que yo tengo una relación desde hace muchos años con la doctora Carolina Corcho porque al contrario de lo que se dice ella fue mi estudiante. Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo. Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]. Yo fui avisado por el equipo del ministro de Educación en diciembre para asistir a una reunión en la cual me plantearon que mi nombre estaba dentro de los posibles candidatos para asumir como rector y luego de yo hacer las consultas respectivas, sobre todo con mi familia, tomé la decisión y anuncié que aceptaba. En conclusión, no les podría decir a ciencia cierta si fue ella o alguien más, pero lo que sí les puedo decir con toda claridad es que, a pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas. ¿Cree que la renuncia de John Jairo Arboleda, que todavía

Despegar siendo músico emergente

Para muchos músicos emergentes, escribir canciones no es el mayor desafío. Lo verdaderamente complejo comienza después: sostener el proyecto, encontrar escenarios, acceder a formación, circular la música y, sobre todo, no abandonarla en el intento. El talento abunda, pero las plataformas son escasas, abrirse camino en la música suele disputarse entre la vocación y la supervivencia. Foto: ICPA. Hacer música no empieza en un escenario ni termina en una canción publicada. Empieza, muchas veces, en una habitación prestada, en una libreta con letras que no se cantan en voz alta, en un trabajo que no tiene nada que ver con el arte pero que permite sostenerlo. Los músicos emergentes se enfrentan a la falta de tiempo, de recursos, de oportunidades viniendo de lugares precarizados y, sobre todo, de espacios que les devuelvan la certeza de que su oficio tiene un lugar posible. Esta es la historia de dos músicos que intentan despegar sin atajos, en un país donde crear no siempre garantiza existir. En medio de trayectorias interrumpidas por la rutina, las necesidades y la enfermedad mental, apareció un estudio rodante que, por unos días, se instaló en sus municipios y alteró el curso de sus carreras. Hacer música cuando la vida aprieta Cuando Damián Tello llegó a Antioquia, la música dejó de ser el centro de sus días. Antes de ser «Cresllo» era, ante todo, alguien intentando sostenerse. Había dejado Cali y, como muchos jóvenes, tuvo que concentrarse primero en resolver lo inmediato: el arriendo, la comida, el trabajo. Atravesó un periodo en el que las urgencias económicas se impusieron sobre cualquier proyecto artístico. Durante meses trabajó haciendo domicilios entre Medellín y el Occidente antioqueño, jornadas largas en moto que lo dejaban exhausto. «La rutina ya me había aplacado tanto que no había vuelto a hacer música», cuenta. Su relación con la creación venía de mucho antes. Aprendió a escribir entre los tres y cuatro años, guiado por su padre, y desde entonces no dejó de hacerlo. En el colegio fue parte del periódico estudiantil, más por la posibilidad de publicar sus propios textos que por el ejercicio periodístico en sí. «Siempre estuve escribiendo», dice. La escritura fue el puente que más tarde lo llevó a la música. En el rap encontró una forma de trasladar la poesía a la canción, influenciado por raperos españoles como Porta, Nach y Santaflow pero, especialmente, por la escena venezolana de Apache, Canserbero y Lil Supa. «Me crié musicalmente con el rap venezolano». Su historia es parecida a la de cientos de músicos que iniciando sus carreras se enfrentan a la realidad de tener que dejar la música en segundo plano para sobrellevar el día a día. Aquellos que no cuentan con una plataforma que los respalde o ganan algún concurso que encamine sus carreras, corren el riesgo de abandonar la música. Damián, afortunadamente, contó con lo segundo. En medio de la rutina de levantarse, ir a trabajar, trasladarse de Ebéjico a Medellín, de Medellín a Ebéjico varias veces en el día, la primera convocatoria de La Nave, el estudio rodante de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que visita a las subregiones para apoyar las carreras de artistas emergentes, apareció en un momento inesperado. Damián se inscribió sin grandes expectativas. No tenía un plan trazado ni una ambición desmedida. «Mi objetivo era ir a divertirme», cuenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió no ir a trabajar. El proceso fue distinto a lo que imaginaba. Desde el trato inicial hasta la dinámica de las audiciones, la experiencia le devolvió una sensación que había quedado relegada: la de ser artista. «Fue recordar literalmente mi motivo de existencia. La música es lo que me mantiene vivo«, afirma. A pesar de sentirse intimidado por el nivel de otros participantes, cuando subió a la tarima decidió entregarlo todo. «Cuando toco el escenario dejo de ser Damián y me convierto en Cresllo». Fue elegido como uno de los ganadores de la primera temporada. El anuncio lo tomó por sorpresa. «No me lo creía», recuerda. Los aplausos, luces y vítores no bastaron para sacarlo del trance, pasó un minuto antes de que reaccionara y se diera cuenta que algo estaba a punto de cambiar. «Llegó como una cachetadita de la realidad, como un recordatorio de que sí podía hacerlo«. El aprendizaje más fuerte no vino del escenario, sino de los conversatorios con artistas de trayectorias consolidadas. Allí comprendió que la música no es solo creación, sino una industria que exige planificación, estrategia y trabajo colectivo. Mercado, público, identidad artística y el equipo son elementos que suelen permanecer invisibles para quienes apenas empiezan. «Hay que empezar a verla como una empresa, pero sin dejar de amarla». Después de su paso por La Nave llegaron otros espacios. Un campamento musical organizado por Sony Music Publishing, donde compartió procesos con artistas y productores ya posicionados. Lo que más le sorprendió fue el trato horizontal. «No era un seguidor hablando con un artista, éramos dos artistas». Durante ese proceso grabó «Rápido», una canción que marcó un cambio en su forma de trabajar. Escribió, reescribió, produjo y publicó. La letra salió en poco tiempo, «muy rápido», adaptándose a dinámicas profesionales distintas a las que conocía. Damián insiste en que el valor central de proyectos como La Nave está en algo que pocas veces se nombra: la dignidad del artista. «A cada persona que pasa por ahí, gane o no, se le da trato de artista». Escenarios adecuados, buen sonido, registro audiovisual y acompañamiento real se convierten en estímulos decisivos para no desistir. «Cuando alguien te da el valor que necesitas como artista, eso te da gasolina para avanzar». Cresllo durante un concierto de La Nave, el estudio rodante que recorrió municipios de Antioquia y le permitió grabar su primer sencillo en condiciones profesionales. Cortesía: Cresllo / ICPA. Cantar sin bajar la guardia A Jeyson Martínez, conocido artísticamente como «Son Jey», la música no lo encontró en una tarima, sino en la

Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”

Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio

Tocar las puertas con el arte

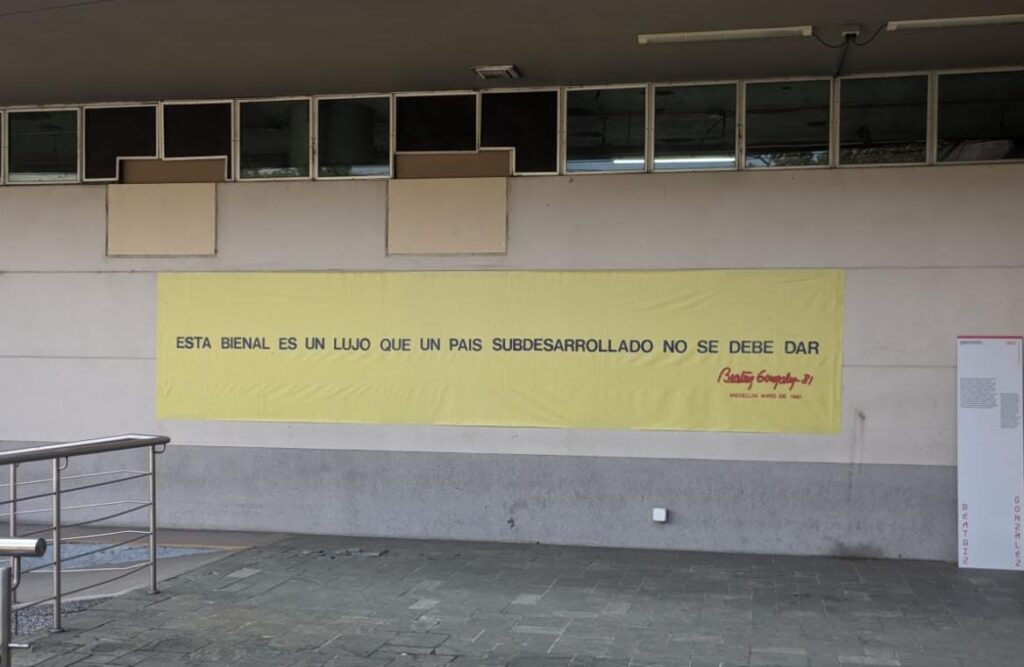

En un país que todavía discute si el arte es un lujo o una urgencia, la Bienal irrumpió en Medellín de golpe. En Colombia, a diferencia de otros países donde las bienales están consolidadas tanto en tradición y prestigio, estos eventos siguen siendo una rareza, un experimento, una apuesta que no termina de cuajar en el imaginario colectivo. Aun así, durante casi dos meses Medellín decidió intentarlo. Si algo distingue a esta edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) es el gesto de sacar la bienal del sur de la ciudad donde se suelen albergar los museos y galerías, del mismo museo, de la ciudad y distribuirla por territorio. Por primera vez en su historia, la Bienal de Medellín miró hacia afuera de su centro, a las periferias metropolitanas, y llevó el arte a regiones que suelen estar lejos de los focos curatoriales más citadinos. Ese gesto pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa cualquier proyecto cultural de quién tiene acceso real a la experiencia estética. La vieja discusión sobre si es posible sostener una bienal en un país con marcadas desigualdades aparece incluso en los pabellones. «Esta bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar», esta frase de la artista Beatriz González que dijo durante la bienal de los setenta, se encuentra hoy exhibida en la entrada de Coltabaco, una de las sedes de la bienal de 2025. Es el punto de partida para pensarnos de qué manera, a diferencia de las bienales del «primer mundo» que están enmarcadas en el turismo cultural y el consolidado mercado del arte, aquí asistir a una bienal sigue siendo participar en un experimento social. Y la frase resuena porque, en realidad, lo que se necesita para una bienal no son más vitrinas ni invitados extranjeros, sino más miradas formadas, más experiencias estéticas, más preguntas. No la venta al coleccionista extranjero, ni la invitación a una academia en Europa. Es algo más sencillo, la posibilidad de que un estudiante de un municipio, que llega con el uniforme puesto, salga diciendo que entendió algo, que sintió algo, que el arte le habló en un idioma que no sabía que conocía. Roberto Rave, Secretario de Cultura de Antioquia y director de la BIAM, dijo que el objetivo era «llevar la bienal a los rincones de Antioquia». Una apuesta que podría sonar simple, pero a la vez ambiciosa, casi muy institucional, si no fuera porque en Colombia la gente rara vez tiene acceso real al arte contemporáneo. No porque falte interés, sino porque el arte suele quedarse encerrado en las mismas paredes de siempre. Y la formación, que escasea en el ciudadano de paso que no frecuenta el arte porque su realidad no se lo permite, es otro gran obstáculo. Fredy Alzate, artista visual y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, lo sintetiza en tres niveles. El primero tiene que ver con la formación de públicos. Muchas personas no tienen el hábito de visitar museos, pese a que la mayoría de estas instituciones son accesibles e incluso gratuitas. El segundo nivel está en las arquitecturas mismas: la bienal decidió ocupar espacios no convencionales, como una antigua fábrica o los talleres del Ferrocarril de Antioquia, lo que obliga a pensar el arte por fuera del «cubo blanco» y a proponer nuevas rutas para acercarse a los contenidos culturales. El tercero, quizá el más importante, es la expansión territorial: «aparecen expresiones en la calle o en espacios públicos de pueblos o de zonas que habitualmente no han tenido estas presencias de arte contemporáneo y eso también es una apuesta importante». Para Rave, la democratización también se encarna en la operación: entradas libres, sedes conectadas por el sistema Metro, recorridos entre Bello, el Palacio de la Cultura, Coltabaco y los municipios. El foco está en abrir el acceso: «El arte no es de la persona que lo crea. El arte es de quien lo abraza, por eso esta bienal es para los taxistas, para los tenderos, para los peluqueros». La intención es «tocar todas las subregiones de Antioquia», repite Rave, casi como un manifiesto. Una bienal que no necesita que la gente venga al centro, sino que lleva el centro, o desmonta la idea misma de «centro», hacia ellos. Y quizás ahí está la clave de esta edición: en haber entendido que democratizar el arte no es solo abrir la puerta, sino ir a tocarla.

La Bienal salió de Medellín ¿para democratizar el arte

https://youtu.be/nk761tBIpXE?si=vTd6l_SuVFlsDyht Después de más de 40 años sin eventos de este tipo en la ciudad, el 2 de octubre se inauguró la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín, con exposiciones en 16 municipios del departamento y obras de más de 160 artistas. Esta bienal busca continuar el legado del gestor cultural Leonel Estrada, quien en los años 60 y 70, con el apoyo de Coltejer, dirigió cuatro bienales. En el episodio #68 de Hablalo y antes del último fin de semana en el que la Bienal estará abierta al público, conversamos con Juan David Pineda, historiador y estudiante de la maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, y cofundador del pódcast sobre historia, arte y cultura El Historiadero. Entrevista: Sara Hoyos y Pablo Giraldo. Producción: Carmelo, Juana Zuleta, Pablo Giraldo y Santiago Bernal.

La historia que se rompe como el papel

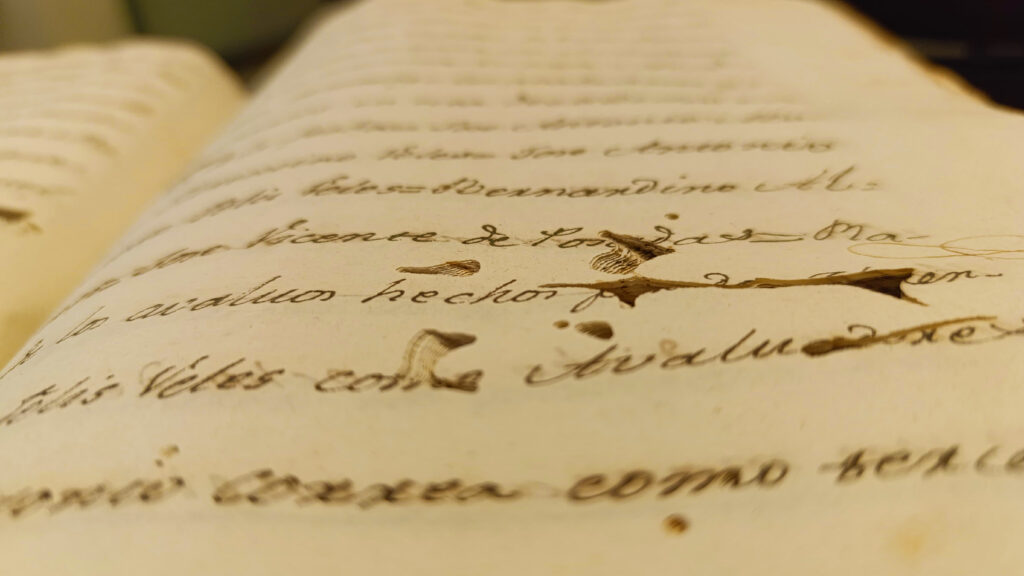

La memoria nos permite saber quiénes fuimos y quiénes somos. Las hojas viejas que reposan en el Archivo Histórico de Antioquia soportan nuestra memoria regional, pero muchas están frágiles y en riesgo de perderse. Esta crónica cuenta las necesidades avisadas a la Gobernación desde 2012 y cómo la ausencia de soluciones efectivas amenaza la preservación de la historia antioqueña. Dentro de los 20 millones de documentos del AHA, algunos están en este estado. Foto: Gisele Tobón Arcila. El tomo 827 está envuelto en una carpeta. Es un libro grande, café, tiene el lomo desgastado y la cubierta apenas unida al resto del cuerpo. Algunas hojas tienen hoyos, y otras, la tinta corrida. Todas están amarilladas por la luz y tienen los bordes quebrados. Una hoja de un papel diferente dice que una página fue arrancada. Es el documento 1354, fechado en 1813. En el Archivo Histórico de Antioquia (AHA) hay muchos documentos en el mismo estado –no hay un diagnóstico completo que diga cuántos– y otros más lo estarán con el tiempo debido al descuido de la Gobernación desde hace más de una década. *** Sobre la plaza Botero está el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Este edificio no solo hace parte de la historia, sino que también la resguarda. En su planta baja queda el AHA, donde reposan hace casi 40 años alrededor de 20 millones de documentos que contienen la historia de Antioquia. Este es el segundo archivo más grande del país. El documento más antiguo del archivo es sobre un pleito por tierras entre Manuel López Bravo y Nicolás Desolarte, dos capitanes de los ejércitos conquistadores. Para leerlo hay que saber paleografía, la disciplina que estudia la escritura a mano. Está en la categoría de Tierras, en el tomo 184, número 4646, tiene 85 hojas y es de 1568, es decir, de hace 457 años. Para entonces, habían pasado 27 años desde que el capitán Jorge Robledo, cerca de Ebéjico y tras explorar el río Cauca y las cordilleras que lo rodean, fundó la Ciudad de Antioquia, la primera de la provincia de Antioquia, en 1541, aunque, al año siguiente, la trasladaron cerca de Frontino. En 1546, Robledo también fundó la Villa de Santa Fe. Tras varios despoblamientos y repoblamientos, la villa y la ciudad se fusionaron para crear la ciudad de Santa Fe de Antioquia que, en 1584, se convirtió en la capital de la provincia. Allí se gestó el primer repositorio documental que fue trasladado a Medellín cuando fue declarada nueva capital de Antioquia en 1826. Los documentos hicieron parte del archivo administrativo de la Gobernación hasta 1956, cuando el gobernador Pioquinto Rengifo ordenó separar el archivo histórico del administrativo. En 1986, el AHA fue adscrito a la Dirección de Extensión Cultural, y hoy, después de pasar por varias secretarías, como un dulce que nadie aprecia, hace parte de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos. *** Los archivos se miden en metros lineales: los tomos se ponen en cajas especiales –las hay en tamaños x100, x200 o x300, usualmente se usan x200, las medianas– y se cuentan. Según la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos de la Gobernación de Antioquia, los documentos del AHA suman seis kilómetros lineales. Sin embargo, notas de prensa de la misma Gobernación hablaban, en 2022, de 52 kilómetros, que casi equivalen al recorrido de la Línea A del Metro, de Niquía a La Estrella, ida y regreso. Con el tiempo, el lugar donde está el archivo no ha cambiado mucho. Los 1052 metros cuadrados que arriendan en los bajos del Palacio de la Cultura se han dividido desde 1986 de la misma manera: las salas de consulta, publicaciones, capacitación y planoteca; el depósito de materiales; el área de trabajo y las oficinas administrativas. Afuera se escuchan vendedores ambulantes, carros, el metro, la combinación de conversaciones cotidianas y los alaridos propios del centro de Medellín. Pero adentro no hay ruido. Las paredes color hueso del archivo se ven más cálidas por las luces led y la luz exterior que se cuela por las ventanas. A la izquierda de la sala de consulta hay tres mesas y varias sillas, y sobre cada mesa un par de atriles para poner los libros. En las paredes hay escritorios de madera empotrados y sobre ellos nueve computadores donde se consultan los índices de los archivos. Un busto de Simón Bolívar vigila el lugar desde una esquina. Al lado derecho de la sala todo es casi igual, solo que sin computadores ni busto y sí con más sillas y atriles. En el archivo hay documentos fechados desde 1568 hasta 2021. En sus estantes hay 80.000 planos de distintos municipios, registros del período colonial, de la Independencia y la etapa republicana, fotografías antiguas, archivos del Ferrocarril de Antioquia y expedientes de juicios por delitos que hoy resultarían absurdos. Óscar Calvo Isaza, historiador y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, dice que es por eso, precisamente, que es importante: «El AHA y sus documentos son la fuente nutricia de la memoria colectiva de los antioqueños, son un tesoro que se debe cuidar porque es la base para contarnos». Óscar Calvo Isaza *** Varias cuadras más arriba del AHA, entre Girardot y El Palo, está el Archivo Histórico de Medellín, el cual junto con el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación (AGN) son los únicos tres centros de documentación histórica del país que cuentan con equipo de restauración. Felipe Vargas y Sonia Cediel conforman ese equipo allí. Un documento, dicen ellos, es como un paciente, y una restauración, como una cirugía. Desde el uso de un bisturí hasta la creación de la historia clínica, todo es muy similar. Primero se separan todos los folios –hojas– y se le hace un diagnóstico a cada uno sobre, por ejemplo, el tipo de papel y tinta del que están hechos, para luego establecer qué problemas o daños presentan y determinar el plan

Cosechar lo que no se sembró: juventud

No sembrar equivale a no cosechar. La falta de garantías para los campesinos ha hecho que los más jóvenes migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades, aunque eso signifique dejar en los territorios rurales del país una fuerza de trabajo con una tradición envejecida pero resiliente. En la vereda San Juan, del municipio de La Unión, hay extensos cultivos de papa, fresa y flores. Foto: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga. Damaris Arango tiene 48 años y vive en la vereda San Juan, a 20 minutos del casco urbano de La Unión, en el Oriente antioqueño. En su finca cosecha papa, alverja, zanahoria y frijol, pero el producto estrella, el que más vende, es la fresa. Todo esto lo hace junto con Yesid Valencia, su esposo, y cuatro vecinas madres cabeza de familia de la vereda. No trabaja con jóvenes porque ya no hay. Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, realizada por el Dane, el 20.3 % (10.640.000) de la población del país es campesina y mayor de 15 años. De estos, el 53.7 % (5.719.000) son mayores de 40 años, mientras que ese grupo poblacional representa el 38 % de la población del país. Así, el campo y su gente, la que siembra y cosecha, están envejeciendo y sin un relevo a la vista. “Hay jóvenes a los que les gusta el campo, pero la mayoría estudian el colegio y se van. El campo lo trabajamos las personas mayores”, dice Yesid sobre un problema que ve como paisaje en San Juan. Tiene 48 años. Trabajaba en una floristería, pero una enfermedad en los huesos lo obligó a pensionarse por discapacidad en 2021 y le impide trabajar el campo tanto como desearía. Desde entonces se ha dedicado a la siembra de diversos productos para la venta y el consumo propio. Damaris y Yesid conocen de primera mano la migración de los jóvenes, pues tienen dos hijas que se fueron de San Juan para cursar sus estudios profesionales. La escasez de mano de obra joven que se ve en La Unión es el pan de cada día en el campo colombiano: los jóvenes migran a las ciudades o deciden dedicarse a otras tareas. El peso de una pala “La agricultura es una moneda al aire”, asegura William Grajales, habitante del corregimiento de Santa Elena, de Medellín, y silletero por tradición familiar. Tiene 51 años y desde pequeño ha sembrado flores, maíz, papa, entre otros, pero hoy dice que no puede depender de ello porque los riesgos de perder son muy altos. Según el Dane, en septiembre de 2024 la tasa de ocupación laboral de la población no campesina fue del 58.6 %. La cifra no varía mucho en el campo, donde el 56.2 % está ocupado. Sin embargo, según Antioquia Cómo Vamos, la informalidad laboral en el campo de este departamento es del 73.2 %, es decir que tres de cada cuatro campesinos ocupados no cuentan con prestaciones de salud, pensión, vacaciones ni primas, y sus empleos no son estables, pues dependen de cómo salga la cosecha. Este contexto hace que para familias como la de William o la de Damaris quedarse sea una opción incierta: “Hemos hablado de irnos, no porque estemos aburridos o no nos guste, sino porque tenemos dos hijas y ambas están estudiando, entonces a veces por querer darles más estabilidad a ellas hemos pensado arrendar lo que tenemos e irnos para la ciudad”. Damaris Arango A la inestabilidad se le suma la poca rentabilidad que encuentran los productores. Aunque William ya no cultiva flores, recuerda cómo era la época en que sí: “Cuando teníamos trabajadores, por allá en el 98, nos tocaba pagar a 12.000 pesos el día y sacábamos por ahí 500 paquetes de flores que se vendían a 800 pesos. Eran entonces 400.000 pesos, pero saque de ahí el riego, la luz y lo que se necesita para que crezcan. Eran muchos gastos y cuando a uno le llegaba la plata, ya la debía”. La figura del intermediario es otro problema. Este hace la compraventa de productos agrícolas y sirve de puente entre los productores y el consumidor final. El momento de mayor desazón para William fue en el 2000, cuando le ofrecieron 20.000 pesos por costales que tenían 112 kilos de papa cada uno: menos de 200 pesos por kilo, mientras que los intermediarios se hacían más del doble cobrando 500 pesos por kilo. Los intermediarios pueden devaluar los productos porque a menudo los compran a precios bajos y los venden más caros, lo que genera una gran diferencia entre lo que recibe el campesino y lo que paga el consumidor final. Esto se da a pesar de la existencia de normas como la Ley 101 de 1993, que regula la comercialización de productos agrícolas y la infraestructura del mercado; la Ley 1480 de 2011, que protege los derechos del consumidor; o la Ley 1753 de 2015, enfocada en las cadenas productivas agrícolas. Pero la informalidad en las cadenas de comercialización dificulta la regulación y repercute en la volatilidad de los precios. Además, según German Palacio, gerente de Fedepapa, el 80 % del cultivo de papa proviene de pequeños productores con dos hectáreas cultivadas, por lo que sus ingresos no son altos ni estables. “Aunque el Gobierno siempre dice que va a apoyar al campesino, no se ve por ningún lado ese apoyo”, dice William. Por su parte, Damaris señala que “se habla de la no repetición de la violencia, pero de lo que debemos hablar es de la no repetición del olvido, porque el campesino siempre ha estado olvidado”. El exdefensor del pueblo Carlos Camargo Assis aseguró en junio, en la conmemoración del Día Nacional del Campesino, que esta población se encuentra en un contexto de abandono, desatención, victimización y discriminación. Y de ello dan cuenta algunos esfuerzos desde el Estado. En 2018, con la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia se le exige al Estado colombiano identificar a la población campesina para generar políticas favorables. Por esto, en 2019 se conformó

Una familia “picada” por el olvido

Esta no es una historia genérica sobre el miedo a olvidar. La autora hace parte de una familia portadora de la “mutación paisa” o alzhéimer hereditario. La probabilidad de un futuro vacío de recuerdos se puede medir, pero su experiencia familiar es imponderable. Este es, también, un recuerdo muy personal sobre el legado del doctor Francisco Lopera. El médico Francisco Lopera en el 2008 en una visita a una familia parte de su investigación. Foto: Cortesía del Grupo de Neurociencias de Antioquia de la UdeA. Mi primer recuerdo es quizás un sentimiento: miedo. Sentí miedo cuando mi abuela, en su etapa de demencia, me encontró bajo la cama y me haló consigo para que la acompañara en una búsqueda incansable de algo que quizá nunca perdió. Miedo, la primera vez que un familiar no me reconoció. Miedo, cuando mi abuela, en su lecho de muerte, no tuvo conciencia de sí misma ni de las personas que la rodeábamos. Miedo, la primera vez que vi médicos y enfermeros en mi casa explicando la enfermedad. Y claro, siento miedo ahora. Soy Juana y puedo o no ser portadora de un gen degenerativo que mi bisabuelo Oracio nos heredó. Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños. Me asusta pensar que a los 50 dejaré de ser una persona y que ahora me quedan al menos 30 años antes de que empiece a recordar solo los aspectos que para ese momento serán importantes. Me asusta pensar, lo malo es que pienso demasiado. No sé si lo padezco o lo padeceré en un futuro, pero sí sé que tengo más oportunidades de ganarme esa rifa infame, ese tingo tingo tango con el que nadie quiere quedar. Mi abuela materna lo heredó y ya sabemos, gracias a las investigaciones del Grupo de Neurociencias de la UdeA, que mi tía no lo padecerá; así que el siguiente eslabón sería mi mamá y, con ella, mis hermanos o yo. En mi familia materna heredamos el gen del alzhéimer familiar, llamado la “mutación paisa” por el doctor Francisco Lopera, ganador en 2024 del premio Potamkin considerado como el Nobel de la investigación contra el alzhéimer. Se trata del alzhéimer autosómico dominante que a diferencia de la forma esporádica, que no se hereda y donde el riesgo aumenta con la edad, está vinculado con alteraciones genéticas específicas que se transmiten de padres a hijos. A mi familia no le gusta pensar en la idea de no poder recordar, por eso existe una especie de pacto silencioso en el que no le llamamos a la enfermedad por su nombre. Tampoco expresamos cómo nos duele, asusta o enoja haber visto morir a nuestros familiares por esta afección. Por eso no les decimos a las personas que entran en etapa amnésica que son portadores, porque si no lo notan ni se preocupan, quizás la enfermedad no se los lleve tan rápido. El alzhéimer, para nosotros, es un bicho que pica; y susurramos entre grupos de miembros sanos que “la tía ya está picada” o que “la picó hace rato”, pero nunca se lo decimos. «Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños». Juana Alzate Perdomo El descubrimiento del olvido Cuando el doctor Lopera inició su residencia en Medicina en la UdeA, en 1970, su abuela enferma de alzhéimer dejó de reconocerlos a él y a su padre. Que la enfermedad de su abuela no tuviera cura fue el detonante para prometerse que no dejaría a nadie sin esta. En los 80, mientras investigaba el cerebro humano, se encontró con un paciente de 47 años con recuerdos perdidos. Lo estudió e investigó hasta llegar a Yarumal, donde se topó con 25 familias portadoras que sumaban 1200 afectados por la enfermedad. En esta etapa conoció a la psicóloga clínica Lucía Madrigal, quien también tenía una conexión personal con el alzhéimer: una prima suya padeció la mutación paisa. Madrigal se unió al doctor Lopera en la misión de desentrañar los misterios del alzhéimer en Antioquia y comenzaron un riguroso estudio interdisciplinario para abordar la enfermedad desde múltiples ángulos y desmitificarla en la comunidad local. Los doctores Madrigal y Lopera encontraron en el norte de Antioquia una comunidad que había heredado la enfermedad desde la Colonia; la misma gente del pueblo decía entre murmullos que padecían un castigo, un mal impuesto. La investigación inició en 1984 y continuó hasta el 2000 con un amplio estudio poblacional que da cuenta de enfermos desde 1740 con orígenes en cerebros españoles afectados. Siguieron su estudio por los siguientes 15 años con las nuevas generaciones de familias. El doctor Lopera continuó su investigación casi hasta el final de su vida. Murió el 3 de septiembre de 2024, a los 73 años, a causa de un cáncer de piel. Desde pequeña escuché, memoricé y repliqué el mismo discurso y las mismas explicaciones durante cada visita que él hacía a la casa de los enfermos. Aprendí que esta enfermedad puede ser causada por factores como la genética o el ambiente. Desde el punto de vista genético, una de las causas es una deficiencia de acetilcolina en el núcleo de Meynert, una región del cerebro que contiene la mayoría de las neuronas que producen esa sustancia crucial para la memoria. La acetilcolina ayuda a transformar los datos en recuerdos sólidos; cuando hay una deficiencia de esta, los datos no se consolidan adecuadamente en recuerdos, lo que produce que se olviden rápidamente. Además, en el alzhéimer familiar hay un exceso de producción de una proteína llamada TAU, que es importante en el funcionamiento de la estructura neuronal. Su función es estabilizar los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto neuronal. Sin embargo, cuando hay una producción excesiva de TAU, los microtúbulos se vuelven inestables y rígidos, como mi abuela esperando la comida en el sofá, o

Si los bosques pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían?

En Colombia no solo se acaba la Amazonía. En lo que va del siglo XXI, Antioquia ha perdido más del 12% de su cobertura arbórea; esto amenaza la biodiversidad del departamento, la sostenibilidad del territorio y, en algunos casos, la seguridad de los habitantes. ¿Qué se puede conocer del fenómeno de la deforestación a través del periodismo de datos? Antioquia menos verde En Antioquia hay 7 municipios que han perdido al menos una cuarta parte de su bosque entre 2002 y 2022. Las regiones del Nordeste y Magdalena medio son las zonas con cifras más críticas de deforestación en este periodo de tiempo. ¿Nuestra casa sigue siendo verde? La problemática de la deforestación en el departamento se ha incrementado en los últimos 20 años. Solo en Remedios hay un descenso del 34% en la cobertura de bosque visible, mientras en Segovia es del 30%, en Yondó del 26%, en Puerto Berrío del 25% y en Vegachí del 24%. Estos municipios de las regiones Nordeste y Magdalena Medio encabezan la lista de pérdida de bosque en Antioquia y hacen parte de los 28 identificados en los Núcleos de Alta Deforestación (NAD) del país según el Plan Estratégico del Programa para el Control de la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques en Antioquia. Uno de los núcleos es la Serranía de San Lucas que se extiende por los tres municipios más deforestados. ¿Qué nos muestran las tendencias? En esta investigación se pudo establecer que luego de un alto pico de pérdida de hectáreas en un municipio, emergen auges económicos en tres factores asociados a la deforestación: minería, ganadería y siembra de cultivos ilícitos (coca). Vegachí, por ejemplo, pasó de 0 hectáreas observables de coca en 2016 a 7.890 hectáreas en 2022. En el mismo periódo, Segovia duplicó sus hectáreas de coca, Remedios las multiplicó por diez y Yondó superó por primera vez, desde 2001, las 1.000 hectáreas. Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Vegachí, duplicaron su producción de oro entre 2016 y 2022. También, la población bovina creció en Segovia (156%), Remedios (97%) y Vegachí (87%), durante este periodo de tiempo. En el gráfico se puede observar el comportamiento de estos factores luego de un pico de deforestación. Interactúe con el gráfico, eligiendo factores para compararlos. Anotaciones selváticas Gustavo Adolfo Palacio o Teófilo, como le gusta que le digan, es habitante del AETCR Carrizal entre Remedios y Segovia, y firmante del acuerdo de paz con las FARC. Su relación con el bosque viene desde sus días de combatiente y, ahora, promueve la reforestación y cuidado de los bosques en su comunidad. Puedes conocer su historia aquí: Deforestación en Antioquia: conversaciones entre humanos y árboles. Sobre delitos ambientales El manejo judicial en Colombia de los delitos ambientales todavía deja muchos vacíos y demuestra una alta incapacidad del sistema para avanzar en los procesos. En Colombia el número de casos reportados por la Fiscalía General de la Nación ha aumentado en un 88% en los últimos 13 años. Han entrado a indagación 3.528 casos y sólo 13 de ellos han llegado a la etapa de ejecución de penas. En el siguiente gráfico se muestran los casos por año en cada una de las etapas del proceso. Antioquia es el departamento del país con mayor número de registros activos de delitos ambientales entre 2010 y 2023, han entrado a indagación en la Fiscalía 262 casos. En el siguiente gráfico se puede evidenciar que 9 de cada 10 delitos permanece en etapa de indagación por más de 5 años, la mayoría no pasa la etapa de indagación. Los delitos más comunes en el departamento son aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, contaminación ambiental, daño en recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos de minerales (como el oro). En términos generales, la deforestación parece estar bajando. Aunque la imposibilidad de controlar los factores clave de la tala de árboles sigue haciendo de este departamento menos verde, disminuye los hábitats naturales para sus especies endémicas y, eventualmente, desplazará poblaciones humanas por los cambios en el ecosistema.

Algo huele mal en la quebrada Doña María

La tercera microcuenca más importante del río Medellín ya no tiene playas ni recibe paseos de olla. La expansión urbana, las presiones de empresas agroindustriales y hasta los temores de los habitantes por su seguridad tienen amenazado este afluente: una doña que paría material para construir y ya solo recibe contaminación. Las que antes eran las instalaciones de un balneario ahora le pertenecen a Biociclo, que realiza sus actividades alrededor de la quebrada Doña María, en San Antonio de Prado. Foto: Leidy Restrepo Mesa. Hace muchos domingos que los habitantes de San Antonio de Prado dejaron de bañarse en las playas de la quebrada Doña María. Todavía se ven a la orilla los fogones de leña para montar el sancocho y las piedras tiznadas donde subían las ollas, pero ya nadie quiere cocinar con el agua turbia que desciende por la quebrada, ni tocar ese suelo lamoso de los charcos, ni aguantarse el olor a marrano y desechos que le dañan el paseo a cualquiera. En una casa sobre un lote empinado cerca de la quebrada vive Manuel Velásquez desde hace 43 años. La quebrada suena azarosa y cada vez menos natural, no obstante, el lote, que además comprende su casa y otras dispuestas para recibir a ciclistas, está lleno de fauna nativa que convoca a los animales de la microcuenca. Manuel dice que alrededor de 2005 la gente empezó a dejar de bañarse en la quebrada, con lo que los balnearios y los estaderos empezaron a cerrar. Recuerda a sus vecinos que vivían de los balnearios, hoy construcciones abandonadas. Uno de ellos, calcula, “directa o indirectamente generaba ingresos para más o menos unas 15 personas de la comunidad”. Solo queda uno, al que llegan en su mayoría jóvenes y pocos se meten al agua. Al frente del último que cerró, se instaló en 2016 Biociclo, una empresa que produce fertilizantes a partir de residuos orgánicos. Según los vecinos, el olor de sus actividades es fuerte, desagradable y los perjudica. Un habitante de la zona cuenta que una de sus empleadas renunció porque se sentía enferma al trabajar allá. Esta es solo una de las presiones sobre la Doña María: otras empresas agroindustriales y la expansión urbana ensucian sus aguas cada vez menos claras. Más que agua para bañarse La quebrada Doña María es la tercera microcuenca más importante para el río Medellín por la cantidad de agua que le aporta. Nace en el cerro del Padre Amaya, en San Antonio de Prado, y desciende por ese lado de la cordillera, regando el corregimiento hasta llegar sucia, furiosa y maloliente al río Medellín, en Itagüí. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en la Doña María hay problemas con el manejo de vertimientos, falta de mantenimiento de pozos sépticos, mala disposición de residuos sólidos, lejanía de los puntos de acopio de basuras y falta de cultura ambiental de las comunidades que viven cerca de la quebrada. Además, hay problemas de deforestación, disminución o remoción de la cobertura vegetal de las riberas, así como asentamientos informales alrededor de la cuenca y cercanía de porquerizas y ganadería. Sin embargo, aún hay turismo. Ciclocampeón y La Casa del Ciclista de Medellín, los negocios familiares de Manuel, hacen rafting y recorridos por la quebrada. Algunas veces incluso con la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Confiesa que el día anterior a los recorridos llama al mayordomo de una finca cercana dedicada a la porcicultura: “Hermano, tengo actividad, para que por favor me cuidés”. En San Antonio de Prado ha aumentado, desde finales de los 90, la agroindustria porcina y avícola que demanda agua para los animales y salidas para el estiércol. Entonces, la microcuenca tiene que abastecer a más marranos y recibir más lixiviados que se escurren por las montañas hasta el cauce de la quebrada. Jeisson Bedoya, antropólogo pradeño, recuerda que de un momento a otro la quebrada cambió su aspecto y sus piedras se volvieron lamosas. Supone que se debe a los desperdicios orgánicos, se queja y luego recuerda el olor: “Es tan abominable que, por la tarde y por las noches, se filtra por toda la cuenca y yo desde mi casa lo siento”. Vive en Pradito, un barrio del corregimiento a cinco kilómetros de las actividades agroindustriales y los vertimientos. Ana María López, bióloga de la Corporación Pro Romeral, una organización que propende por la recuperación de los ecosistemas y las microcuencas en Antioquia, ubicada en San Antonio de Prado, explica que la razón es el mal manejo de la porquinaza (un fertilizante orgánico obtenido de los excrementos de los porcinos) por falta de alternativas como biodigestores: “La porquinaza, que desde las prácticas ancestrales se usa para fertilizar el campo y los pastos, llega a la quebrada cuando llueve, por escorrentía o por infiltración”. La Doña María es una de las quebradas priorizadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 2019 del río Aburrá-Medellín, contratado por el AMVA para administrar de manera eficiente el agua. Sin embargo, la comunidad no ha visto acciones que den cuenta de esa priorización. El 28 de diciembre de 2023, la UdeA actualizó la reglamentación de usos del agua y vertimientos en la quebrada mediante un convenio interadministrativo con Corantioquia y el AMVA. Sin embargo, esa reglamentación solo contempla las descargas directas, así que la caída de porquinaza por escorrentía no es tenida en cuenta. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina” Habitante del sector Los habitantes del sector mencionan algunas empresas de agroindustria que tiñen de rojo y llenan de una espuma alta las quebradas que irrigan a la Doña María. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina”, dice uno de ellos, quien decidió no revelar su nombre por miedo a represalias. Para Ana María, la microcuenca no es solo el agua, sino