Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe

Entre 1999 y 2006 se registraron varios ataques por parte de paramilitares de la Sierra Nevada contra los rockeros de Santa Marta. Hoy, la ciudad vive una ola de violencia que remite a esos años oscuros.

Lo que el matrimonio no dejó crecer

En Colombia miles de mujeres le dijeron “sí” al matrimonio cuando aún eran niñas. Algunas lo hicieron por huir del miedo, la pobreza o un hogar donde la infancia dolía más de lo que protegía. Otras dicen que lo hicieron por amor. Tras ese “sí” temprano muchas veces se esconden historias marcadas por la violencia. Ahora, una ley intenta evitar esas uniones.

Grises

Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.

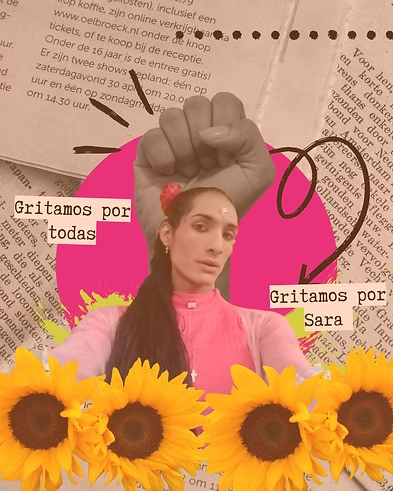

Otro grito de desesperanza

Sin querer entrar en el debate sobre el pesimismo, quisiera que se entendiera realmente el peso y la zozobra de la realidad. Collage: Juliana Palacio Hoyos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 2024 cerró con 889 feminicidios, una cifra aterradora, a pesar de las alertas emitidas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo, ONG y colectivas. Antioquia, esta tierra paisa aún tan negada al respeto mínimo por el otro, encabezó la lista con 129 feminicidios, seguida por Bogotá y Atlántico, cada uno con 84 y 83 respectivamente. Esto deja un panorama desolador: en Antioquia, a la semana fueron asesinadas de 2 a 3 mujeres. Con registro, dentro de la anterior cifra de feminicidios, específicamente transfeminicidios hubo 21, y de nuevo Antioquia queda en primer lugar con 5 casos. Mi primera precisión es necesaria, porque no obstante las organizaciones sociales advierten que las cifras podrían ser aún mayores, pues no todos los casos son reportados o clasificados adecuadamente en los registros oficiales, y yo lo creo firmemente. El 7 de abril, un video conmocionó al país, pues era la prueba más despiadada de una parte de la sociedad colombiana, y de que aún nos falta mucho para ser realmente libres. Lamento tener que abrir el contexto de este caso mencionando la existencia de ese video, pero es importante, lo diré más adelante. El hecho que hasta ahora sigue muy presente en la conversación pública se trata del asesinato de Sara Millerey. En Bello, Antioquia, el viernes 4 de mayo, Sara se encontraba en el barrio Buenos Aires cuando, en condiciones que están siendo investigadas, unos sujetos la violentaron. Golpearon su cuerpo, quebraron sus piernas, sus brazos y, por último, la tiraron a la quebrada La García. Una secuencia de hechos que me recuerda la charla TEDx de la escritora argentina Camila Sosa, cuando decía que desde que se reconoció públicamente como mujer trans, su padre le dictó un destino bajo una sentencia de muerte clara: “Un día van a venir a golpear esa puerta para avisarme de que te encontraron muerta, tirada en una zanja”. He aquí cómo con Sara, todas estamos presenciando tal profecía: Mataron a Sara Millerey. La mataron por ser. Grabaron su estado, su cuerpo violentado, quebrado y adolorido, tratando aún —por medio de los gritos— de ser salvado. La grabaron. No la salvaron a tiempo. La vieron, la golpearon, la odiaron, la mataron. Mataron a Sara, mataron una parte de nuestra esperanza. «¿Consumimos dolor y atrocidad con la excusa de ‘informarnos’ cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos?». Y en este punto es donde vuelvo, con cansancio, a comentar sobre el video que había mencionado. La razón de que este caso haya alcanzado la viralidad fue un video que violentaba aún más la vida de Sara; mientras ella agonizaba, fue grabada y publicada. Y yo me pregunto, ¿consumimos dolor y atrocidad con la excusa de “informarnos” cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos? No quiero pensar en que en una semana volveremos al silencio, un precedente que ya viene ocurriendo. Abrí diciendo un número aterrador: 889. Y no solo son cifras, son gritos, gritos de desesperanza. Nos matan y no pasa nada, volvemos viral la violencia, las formas que nos llevan a la muerte y, aunque por un momento la indignación pareciera ser por fin la agenda, vuelve y sucede: ante el arrebato de la vida, el mundo no para. Contrario a eso, es impresionante cómo se reproduce aún más violencia en las mismas conversaciones al respecto. Con esto quiero tocar lo que ha venido rondando en la discusión del caso y cómo la vida después de la muerte sigue siendo violentada. Lo primero es que la Alcaldía de Bello, en su comunicado oficial en el que pretendía condenar el crimen, se refirió a Sara con su nombre de registro civil, el que ya no la nombraba. Siendo esto, una vez más, muestra de la violencia sistemática y simbólica tan presente en la cotidianidad y en una sociedad llena de márgenes que condena y niega lo que establece distinto. Eso no es solo un error administrativo, es un gesto de desprecio a su identidad. Lo segundo es una disputa que lleva mucho tiempo en el movimiento feminista, sobre si reconocer o no la lucha trans, y yo aquí, más que ponerme de un lado de la balanza, quisiera marcar la línea divisoria más importante, la que a todas, con las identidades de género desde donde nos reconozcamos, nos compete: la vida y la muerte. Mientras discutimos, nos matan, y nos matan por lo mismo: por ser. Más allá de las múltiples realidades que conllevan ese ser para cada una de nosotras. La realidad de ser trans no la diré yo, que no lo soy, pero lo que sí puedo ver —y que vemos todes a diario sin hacer mucho— es la violencia a esta población que resulta siendo más marginada por, como ya lo mencioné, ser “diferente”. Así que el asunto se trata, más allá de los ideales, de humanidad básica. A Sara la mataron por ser. Y es asunto de todas, todos y todes que no la borren, no normalizar el eco momentáneo para rápidamente volver al silencio. Este grito es porque, desde todas las formas y maneras que habitamos el mundo, seguimos teniendo la amenaza de muerte encima, porque la violencia trasciende la muerte, y a la lucha la frena un tanto la diferencia, es porque el panorama lo marca en parte, la desesperanza. Es lamentable. A todas nos une el miedo. Sí, también justamente la resistencia, pero una realidad llena de odio.

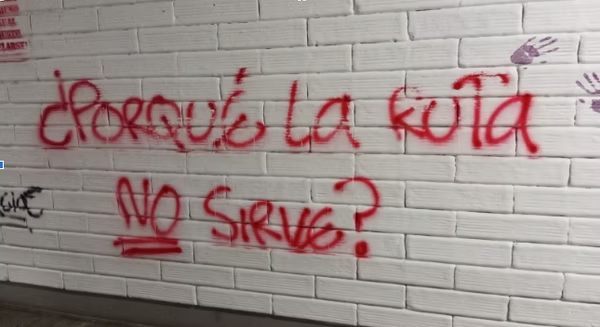

Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional

La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.

Denuncias por VBG aumentan un 40% después de la crisis de 2022

En 2023, las denuncias de violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia aumentaron en 59 casos en comparación con el año anterior. Con esto se podría entender que, si en 2022 en una clase de 15 personas, un estudiante denunció por violencia de género,en la misma clase al año siguiente serían entre 2 y 3 estudiantes quienes harían la denuncia. Este incremento se produjo un año después del paro estudiantil que tuvo lugar en 2022, cuando estalló una crisis de casos denunciados en forma de escrache, principalmente en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Políticas. Tras esto, se demandaron mejoras en la Ruta Violeta, el mecanismo destinado para atender estos casos. Y aunque se logró llegar a acuerdos con la administración universitaria, un año después las denuncias de casos aumentaron significativamente. El aumento de denuncias no solo se registra dentro de las instalaciones de las distintas sedes de la universidad, sino que también ha crecido notablemente en situaciones que ocurren fuera de la institución e involucran a personas de la comunidad universitaria. Las denuncias se clasifican dependiendo de si los hechos ocurrieron dentro o fuera de la universidad, y si sucedieron durante actividades académicas, como clases o salidas de campo. Las denuncias dentro de la universidad aumentaron un 128,57%, mientras que las ocurridas fuera crecieron un 6,12%. Esto indica que el problema no se limita al campus, sino que se extiende a otros espacios donde interactúan estudiantes, docentes y personal administrativo. Crisis de 2022: los escraches que pararon la universidad La Universidad de Antioquia comenzó en 2018 un proceso para crear una política de prevención y atención a las violencias basadas en género, en conjunto con colectivas y la comunidad universitaria. Como resultado, se estableció la Ruta Violeta, un mecanismo que ofrece apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia de género, tanto dentro como fuera del campus. No obstante, en 2022, el funcionamiento de la Ruta Violeta fue fuertemente cuestionado tras una crisis desatada por una serie de denuncias a través del escrache, una denuncia pública directa contra los presuntos responsables. Esta situación llevó a la Asamblea General de Estudiantes, con el liderazgo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, a convocar un paro estudiantil exigiendo mejoras y mayor efectividad en la Ruta Violeta. Una de las principales razones detrás de la crisis fue la histórica falta de atención a los casos de violencia basada en género, según Sofía Velásquez, integrante del comité de género de la UdeA. Velásquez también afirma que el pliego de exigencias priorizaba la visibilización de la problemática más que acciones directas para su mejora. Esto llevó a que, el 6 de septiembre de 2022, el rector John Jairo Arboleda firmara un compromiso para cumplir con el pliego. A pesar de las expectativas de mejora tras la firma del compromiso, Sofía Velásquez señala que, dos años después, y en medio de una nueva crisis, solo se han cumplido parcialmente 2 de los 10 puntos del pliego de peticiones. Los avances logrados corresponden al punto cuatro, que propone asesoría para mejorar los mecanismos de prevención y manejo de casos de violencia de género, y al punto ocho, que sugiere la separación preventiva de docentes denunciados. Sin embargo, los otros ocho puntos siguen sin ser atendidos, lo que podría haber contribuido a la crisis actual. «Desnaturalizar la violencia es naturalizar la prevención; naturalizar la prevención es tener espacios cómodos» -Sofía Velásquez, Comité de Género UdeA. El 90% de las denuncias de violencia de género en la Universidad de Antioquia son de mujeres En la Universidad de Antioquia, por cada hombre que denuncia violencia de género, hay aproximadamente ocho mujeres que también lo hacen. En total, 315 mujeres y 33 hombres han presentado denuncias, lo que significa que las mujeres representan el 90% de los casos, mientras que los hombres constituyen solo el 9,42%. Esta disparidad refleja una tendencia histórica, en la que las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables a la violencia de género. Además, los datos sobre los vínculos entre los agresores y las víctimas en la Ruta Violeta muestran una realidad preocupante. Fuera de la universidad, el 75,45% de las víctimas no sabe si su agresor tiene alguna relación con la institución. Dentro de la universidad, el 40,94% de los casos señala a otros estudiantes como agresores, mientras que el 34,65% denuncia a docentes. Aumento en los tipos de violencia En el comunicado de la Asamblea General de Estudiantes, se menciona la presencia de prácticas como el ‘buitreo’, que consiste en tomar y publicar fotos no consentidas de personas, principalmente mujeres, con el objetivo de fomentar el acoso cibernético. Por esta y otras razones, la asamblea exigió la identificación y clasificación de los diferentes tipos de violencia de género. Tras el acuerdo de cumplimiento del pliego de exigencias, la Ruta Violeta pasó a ser gestionada por la Colectiva Justicia Mujer, que asumió una nueva administración del mecanismo. Aunque la mayoría de tipos de violencia basada en género (VBG) mostraron un aumento, la violencia sexual fue la más reportada, representando el 59,71% de los casos. Esto significa que, de cada diez denuncias, al rededor seis eran por violencia sexual. En 2023, no solo crecieron los casos en general, sino que ciertos tipos de violencia aumentaron de manera notable. La violencia psicológica subió un 354,16%, la violencia sexual cibernética se disparó un 1200%, y la violencia institucional aumentó un 2000%. Además, en 2023 se registraron 22 casos de violencia económica, un tipo de violencia de género que no había sido considerado en 2022. En 2022, el número de casos coincidía con el tipo de violencia reportada. Sin embargo, en 2023 se registraron 205 denuncias de casos únicos, que se clasificaron en 315 tipos de violencia. Esto refleja un cambio en la forma de medir y analizar los tipos de violencia desde 2022, lo que complica la comprensión de las tendencias y dinámicas sociales necesarias para identificar oportunamente los distintos tipos de violencia. Al respecto, el equipo Violeta explica que, con la llegada de la nueva coordinadora,

Periodismo en fuga: récord de desplazamientos forzados en Colombia

El temor y las amenazas llevaron el año pasado a un número récord de periodistas a abandonar sus hogares y a cesar o reducir su trabajo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 20 casos de desplazamiento forzado dentro del país y cuatro de exilio en 2024. Ocurrieron en un contexto de creciente violencia contra la prensa, especialmente por acciones de grupos armados ilegales, pero también por represalias frente a denuncias de corrupción.

Cúcuta vive bajo el terror de al menos 20 grupos criminales

La violencia se ha disparado en la capital de Norte de Santander, una ciudad que además se volvió el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en Colombia. Las amenazas son constantes y el ambiente no solo para la prensa, sino para toda la población es de miedo, zozobra y autocensura. Ahí operan unos 20 grupos de distinto tamaño y poder.

Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”

Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso.