El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los ‘falsos positivos’ en el Oriente Antioqueño

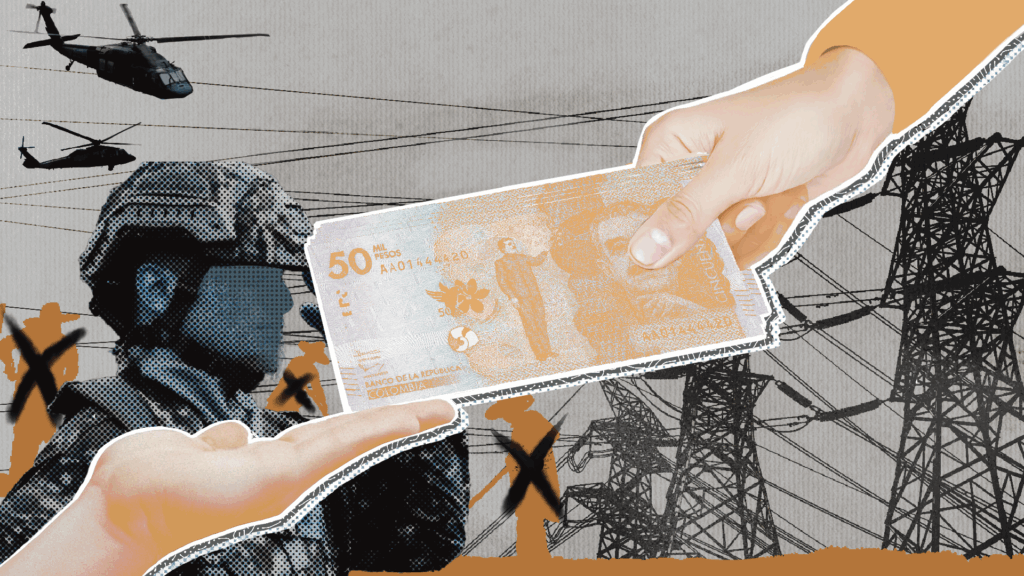

ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate. Ilustración: Lucía Mage Ese día en la mañana, Luz Stelly Morales Arias estaba moliendo café en el patio de su casa de la vereda El Morro, en el municipio de Granada, Antioquia, en medio de un paisaje montañoso marcado por represas para la generación de electricidad. No había terminado el bachillerato por falta de recursos económicos y a sus 16 años, pasaba los días colaborando en los quehaceres de una familia numerosa que se ganaba la vida cultivando lo que podía y jugando baloncesto con sus amigos. Todo ocurrió el 17 de septiembre de 2003. Sobre las 10:30 de la mañana, un grupo de militares del Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) interrumpió la rutina de la adolescente. Le dijeron que una desmovilizada de la guerrilla la había señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se la llevaron, supuestamente, para entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser una menor de edad. Los militares, que han confesado estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la trasladaron a otra zona de la vereda en donde la retuvieron por varias horas. Al final de la tarde asesinaron a Luz Stelly y manipularon el cuerpo para presentarla como una guerrillera muerta en un combate que nunca ocurrió. Los miembros del BAJES intimidaron a la gente que llegó a la zona a reclamarles por el crimen para que se fueran. Entre quienes reclamaban se encontraban familiares de la adolescente, que, angustiados, preguntaban por ella. Imagen tomada de la audiencia de la JEP con la fotografía de Luz Stelly Morales Arias. Luz Stelly fue solo una de las más de 300 víctimas de estos crímenes de Estado, conocidos como ‘falsos positivos’, cometidos por el BAJES, según la JEP. Este batallón fue el responsable de la mayor cantidad de asesinatos de este tipo si se compara con todas las otras unidades del Ejército del país. La labor de estos militares se centraba, principalmente, en cuidar la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del Oriente Antioqueño, zona llena de embalses que forman los ríos que bajan de las cumbres de las montañas hasta el río Magdalena. Desde la década de los setenta se desarrolló este complejo de represas, que, en la actualidad, suministra el 30 % de la energía del país, según datos de la Gobernación de Antioquia. Las tres principales empresas en el negocio de la generación, transporte y comercialización de electricidad en esa región de Antioquia son Empresas Públicas de Medellín (EPM), Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) e ISAGEN. El desarrollo de sus proyectos ha estado relacionado con conflictos sociales en zonas como aquella en la que vivía Luz Stelly, con comunidades que han sido estigmatizadas como colaboradoras de las guerrillas del ELN y las FARC. Para la primera década de los 2000, las tres empresas tenían un capital completamente público. Cascada en Cocorná, Antioquia. Las hidroeléctricas del Oriente Antioqueño aprovechan las caídas de agua de los numerosos ríos que nacen en las montañas del departamento. Foto: Juan Carlos Contreras. Esta investigación estableció que las tres empresas entregaron más de 40 mil millones de pesos de la época (a hoy, unos 80 mil millones de pesos) a unidades militares como el BAJES, entre 2002 y 2008, años en los que, según la JEP, se presentó la mayor cantidad de crímenes conocidos como ‘falsos positivos’ en el país y, particularmente, en el Oriente Antioqueño. Las tres compañías aportaron esos recursos bajo la figura de convenios de cooperación para que batallones de la IV Brigada —que tiene la responsabilidad de la seguridad en parte de Antioquia— cuidaran su infraestructura, con el argumento de garantizar el suministro de energía en parte del país. Según la JEP, esta brigada del Ejército es uno de los mayores ejemplos de la sistematicidad de estos asesinatos durante esos años. Desde 1998, con la Ley 489, la legislación colombiana contempla la figura de los convenios de cooperación entre empresas del sector minero-energético y la fuerza pública. Estos acuerdos permiten que compañías públicas o privadas entreguen recursos económicos directamente al Ejército o a la Policía Nacional, para que protejan la infraestructura asociada a sus operaciones. El argumento para sustentar esta financiación es que la extracción de recursos naturales es vital para el crecimiento económico y, por lo tanto, su protección es un asunto de interés público. Desde hace varios años, organizaciones sociales han denunciado que estos convenios representan un dilema ético dentro de un Estado democrático y se convierten en un factor vinculado a la violencia que sufren comunidades que tienen conflictos ambientales, laborales y de otros tipos con empresas que financian directamente a la fuerza pública. La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años (ver el avance de una de sus investigaciones). Las doctoras explican que estos convenios son una figura que también existe en otros países del mundo, especialmente en lugares en los que el Estado no hace presencia y las empresas tienen sus negocios extractivos en entornos de comunidades vulnerables. “Existen en varios lugares del mundo, en países de África, en Suramérica, en Perú, en Brasil. Sin embargo, en Colombia hay particularidades, tienen una mayor formalidad que en otros lugares, por ejemplo, son dirigidos y firmados directamente por el Ministerio de Defensa”, señalaron las académicas a Rutas del Conflicto. Particularmente en el caso del Oriente Antioqueño, región en la que se presentó el mayor número de víctimas de ‘falsos positivos’ en todo el país y que cuenta con una fuerte presencia de empresas de producción energética, ¿cuál fue el vínculo entre estos convenios y la violencia que sufrió la población?

Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo

La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede