Colibrí: La búsqueda del equilibrio en medio del cambio

Una historia de maternidad y paternidad primeriza. El amor, la búsqueda de identidad, el cambio y la familia, son cosas que cualquier persona experimenta en algún momento de su vida. Colibrí (2024) es una película conmovedora y honesta que retrata todas estas situaciones en medio de los desafíos de la vida. Ambientada en la ciudad de Bogotá, la cinta sigue la historia de Catalina y Germán, una joven pareja de millenials, profundamente enamorada y feliz. A través de una mirada íntima de su día a día, la conocemos a ella, una oftalmóloga determinada en sus metas, y a él, un apasionado guionista, dueño de un teatro. La trama gira en torno a la problemática de los cambios que conlleva la paternidad y lo difícil que puede ser el camino hacia esta, desde lo emocional hasta lo económico. Cuando Catalina y Germán descubren que están esperando un bebé, se sienten como la pareja más feliz del mundo, pero esto pronto se ve eclipsado, cuando son conscientes de los inevitables cambios que llegarán a sus vidas: ya no serán solo dos, y deben prepararse para recibir a este bebé, quien requerirá no solo de su amor incondicional, sino también de estabilidad financiera. Germán toda su vida se dedicó al teatro, esforzándose por escribir obras impactantes y memorables y aunque apasionado por esto, se da cuenta de que no genera los ingresos suficientes para mantener a un bebé, por lo que debe encontrar una solución para mejorar la economía del teatro o de lo contrario, un empleo estable que garantice el bienestar de su familia. De esta manera Germán se enfrenta al dilema que muchos padres primerizos viven, decidirse por su propia felicidad y seguir trabajando por lo que durante tantos años ha cultivado, o hacerse responsable de la nueva vida que viene en camino y aceptar un trabajo que le asegure la estabilidad que su familia necesita. Mientras lidia con esta duda, también lucha contra un bloqueo creativo que no le permite terminar su obra, lo que lo hace cuestionarse si sí es bueno en lo que está haciendo o si simplemente es un escritor frustrado. Catalina, por su lado, siente un fuerte deseo de tener a su familia cerca durante esta etapa tan importante. Esto la motiva a buscar a su hermano para reconstruir su vínculo con él, pues se distanciaron completamente hasta no saber nada el uno del otro. Mientras el embarazo de Catalina avanza, reflexiona sobre la familia que está formando, recuerda cómo se fragmentó su antiguo hogar tras la muerte de sus padres, esto le causa conflicto pues no desea construir una nueva familia cuando la anterior está fragmentada. Estas circunstancias generan tensiones emocionales en la pareja, pues ambos se enfrentan a diferentes problemas y mientras buscan resolverlos individualmente, llegan a distanciarse en ciertos momentos y a fallar en su comunicación como pareja. Sin embargo, al final del día los dos comparten el mismo objetivo, asegurar que su bebé crezca en un hogar feliz, estable y rodeado de amor. Otro punto importante de la película es el símbolo del colibrí de manera recurrente. Los colibríes representan múltiples cosas, la naturaleza fugaz y espontánea de la vida, las nuevas oportunidades, la adaptabilidad y la sanación. La presencia del colibrí en la película puede ser interpretada de muchas maneras, pero para los directores este está presente a través de toda la trama como una representación del constante vaivén de la vida y la búsqueda de equilibrio en medio del cambio. Colibrí es una película que puede resonar y conectar con cualquier persona, pues es una historia conmovedora y realista, que retrata lo desafiante que puede ser el camino hacia la maternidad y la paternidad, siendo esto lo que experimentan millones de personas y parejas todos los días. Así mismo, es una historia emocional por la manera en que transmite los sentimientos de Catalina y Germán en medio de sus búsquedas y respectivos procesos, porque no solo nos da un acercamiento a una pareja que pronto se convertirá en padres. Vemos a dos personas con sueños, con una historia detrás, con miedos, con dudas y con ansiedad, enfrentando todo esto en su camino hacia lo desconocido y con el único deseo de hacer las cosas bien y de ser felices, situación que cualquier ser humano experimenta alguna vez en su vida. La película fue financiada con premios obtenidos en el Festival Villa del Cine Works In Progress en el 2023 en Villa de Leyva, Colombia, en el Workshop FilmShop en Nueva York y en el Reel Change Film Grant en los Estados Unidos. Además ha sido presentada en festivales como The Long Island International Film Expo en Nueva York y en el Festival Internacional de Cine de las Montañas en Salento, Quindío. Colibrí es el segundo largometraje de los hermanos colombianos Juanpedro David Salazar y Francisco Salazar y llegará a las salas de cine de Colombia el primero de agosto.

Yo vi tres luces negras, una película que rescata los saberes ancestrales

El título alude a la relación del protagonista con el recuerdo de su hijo y de su padre fallecidos. Fotomontaje elaborado con imágenes de la película. Advertido por el espíritu de su hijo, Pium Pium, de que moriría pronto, José de los Santos, un hombre mayor afrocolombiano sabio, decide internarse en la selva en busca del lugar donde habrá de reposar su cuerpo. Así inicia Yo vi tres luces negras, el largometraje colombiano dirigido por el caleño Santiago Lozano Álvarez, que narra el viaje del enterrador que vive en un pueblo pequeño del Pacífico hacia una selva herida por la minería ilegal y el conflicto armado. Las víctimas espectrales de la violencia humana sepultadas en la manigua son testigos silenciosos del peregrinaje del protagonista hacia su destino final. Con una historia sencilla embellecida por los planos generales de la selva y el río, este director teje un relato sobre la violencia armada y los saberes ancestrales, que resalta el uso medicinal de las plantas en íntima relación con las creencias sobre los misterios de la vida y la muerte presentes en la cotidianidad de las comunidades afrodescendientes que habitan el Pacífico colombiano. Un elemento característico de la película es el empleo del realismo mágico al describir los diálogos del protagonista con los vivos y los muertos que encuentra durante su trayecto. Esta relación le da fuerza al mensaje social de la película a partir de dos problemáticas: el ciclo extractivista destructivo que amenaza la selva y la amenaza de que desaparezcan prácticas culturales propias de una comunidad con la muerte de ancianos como José de los Santos. La primera problemática atañe a la relación establecida entre los grupos armados y la población inmersa en la violencia o la extracción de oro. El deterioro ocasionado por la minería ilegal, así como la deforestación de grandes extensiones de tierra es uno de los retos que enfrentan las sociedades actuales, que distintas disciplinas, entre ellas el cine, vienen visibilizando en sus trabajos. Los efectos de prácticas violentas entre seres humanos y de estos contra el medio ambiente tienen una mayor repercusión en la cotidianidad de las comunidades locales y los ecosistemas selváticos, como retrata Santiago Lozano en la película. La segunda problemática, la posible desaparición de saberes ancestrales, surge de la tensión entre lo antiguo y lo moderno propiciada por el acelerado avance tecnológico que estamos experimentando en los últimos años, principalmente con el internet. Éste ha propiciado el surgimiento de realidades que condicionan los modelos de conocimiento, tradiciones y creencias, o sea, condicionan la cultura. Además, fenómenos como la inteligencia artificial amenazan la continuidad de los saberes ancestrales representados por José de los Santos, por lo que la posibilidad de su muerte representa la desaparición de estas tradiciones y conocimientos. Como manifiesta el protagonista, cada vez hay menos personas en su comunidad interesadas en aprenderlos. Yo vi tres luces negras es el segundo largometraje de Santiago Lozano Álvarez. Producida por Contravía Films la película hizo parte de la Residencia de la Cinefondation del Festival de Cannes en 2018 y obtuvo el premio Desarrollo del Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada (CNC) al mejor proyecto de la Residencia. Francia, México y Berlín apoyaron su realización. Esta película inició rodaje el 24 de octubre del 2022 y tuvo su estreno mundial en la sección Panorama en el 74 Festival de Cine de Berlín en febrero de 2024. Se estrenó comercialmente en Colombia el 9 de mayo de 2024. Recibió el Grand Prix Coup De Coeur en la edición 36 del Festival de Cine de Toulouse. Asimismo, ha sido ganadora de diversos estímulos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el Fondo Regional de Nouvelle Aquitaine de Bordeaux F.I.LM. También fue ganadora del premio Fox-Telecolombia al mejor proyecto en el Bogotá Audiovisual Market BAM 2021.

Periodismo de guerra, sociedad en crisis

Civil War se desarrolla en un futuro no muy lejano, en torno a la experiencia de un grupo de periodistas que viaja por los Estados Unidos durante una guerra civil que envuelve a la nación. La veterana fotógrafa de guerra Lee Smith, su colega Joel, la joven aspirante a fotógrafa Jessie Cullen y su mentor Sammy buscan dirigirse a Washington D.C. para intentar entrevistar al presidente antes de que el grupo secesionista más fuerte, “Las Fuerzas Occidentales”, lideradas por los estados de Texas y California, llegue a la capital. Kirsten Dunst interpreta a Lee Smith en Civil War. Foto: fotograma de la película. ¿Por dónde se empieza a analizar esta película? Se puede decir que Civil War logró retratar de tal manera la crueldad de la guerra que todos estos detalles parecen imposibles de contar; gran parte de la audiencia parece estar de acuerdo en que la película está a la altura, pues recibió una aprobación del 81% entre 348 reviews en el sitio web Rotten Tomatoes. Según esta página, el consenso de la crítica es que Civil War es una mirada de cerca a la violenta incertidumbre de la vida en una nación en crisis; mientras que el pensamiento de la audiencia coincide en que la película hace un buen trabajo de ubicar al espectador acercándose a su realidad, aunque puede ser frustrante para los que quieren saber la razón por la que empezó el conflicto. ¿Será esto verdad? En teoría, la premisa se presta para mucha acción. El británico Alex Garland fue el encargado de dirigir Civil War. Conocido por su estilo visualmente distintivo y sus narrativas reflexivas, Garland se ha ganado una reputación en la industria por explorar temas complejos con profundidad y originalidad, siendo un ejemplo de esto sus trabajos en Exmachine y Anihilattion. La película fue producida por A24, un estudio reconocido por su cine independiente de alta calidad, habiendo respaldado éxitos como ‘Moonlight’ y ‘Lady Bird. En este sentido, al ver esta película se debe contar con una disposición diferente a la tradicional; el punto principal no es el porqué de la guerra, a lo que se debe poner atención es a la manera en que los protagonistas se desenvuelven en la historia. La parte más importante de la trama es la experiencia de la “protagonista” Lee Smith. Ella es una fotoperiodista de guerra muy conocida que se ha enfrentado a numerosos campos de batalla, incluso antes del estallido de la guerra civil. Esto se demuestra desde el principio de la película, donde tiene una actitud fría y calculadora no solo al disparar la cámara, también en las relaciones con sus compañeros. Mientras avanza la historia, nos damos cuenta de las secuelas que le ha dejado retratar tal crueldad en sus fotografías, siendo este uno de los puntos fuertes de la película. No es necesario mostrarla gritando y sufriendo para revelar que padece estrés post-traúmatico, con una simple escena en el baño Garland retrata su expresión preocupada, e incluso la actitud que toma con Jessie, la aspirante a fotógrafa, demuestra una profunda preocupación por lo que le pueda pasar a la chica porque ella que lo ha visto todo, sabe lo cruel que puede llegar a ser la humanidad. En este sentido, la historia de Lee toma fuerza gracias al realismo de su personalidad y la manera en que interactúa con Joel y Sammy. La actriz Kirsten Dunst hace un gran trabajo mostrando a su personaje con problemas para expresarse asertivamente producto de la guerra, y en ningún momento se muestra como una protagonista cliché que va en busca de sus sueños. Lee es una fotoperiodista de renombre que no necesita conseguir nada, y gracias a esto la realidad logra representarse desde la guerra y el porqué del periodismo en un contexto tan extremo, sin caer del todo en el papel de la protagonista o incluso en las razones de la guerra misma. Lo más importante terminan siendo las reflexiones que se generan en torno a la profesión y a la realidad misma. Para empezar, el momento en que están iniciando su viaje y pasan por uno de los “controles fronterizos”, hay una familia completa que va en sentido opuesto, escapando del conflicto. Esto ubica al espectador en la situación que van a vivir los periodistas, y es que el grupo no sabe a lo que se enfrenta, o quizá sí, pero continúa a pesar del peligro. En segunda instancia, se genera una discusión durante el viaje a Washington del porqué siguen tomando fotos y publicando a pesar de que muchos de los periódicos ya han quebrado. Lee se enoja y dice que el trabajo del periodismo es registrar para que otros pregunten, y que los fotoperiodistas no se cuestionan su realidad, sino que la retratan en fotografías para que la gente las vea, se entere de lo que está ocurriendo y que la audiencia sea la que se forme su propio juicio. Esta posición es contradictoria con la actitud de los padres de Jessie y de la propia Lee, que se encuentran en granjas aisladas del país y alejadas del conflicto, fingiendo que nada está ocurriendo. Esto plantea la discusión sobre el poder del periodismo no solo en un contexto de caos, sino en el mundo real. ¿Cuánta gente deja de consumir contenidos informativos porque dicen estar cansados de siempre escuchar malas noticias? Este argumento es muy fuerte porque lleva a pensar que, si la audiencia no se interesa por lo que está ocurriendo, como los padres de Jessie, el periodismo no tendría sentido… Bueno, lo que ocurre es que a lo largo de la película, todos los retratos de guerra muestran una cercanía que incluso se puede tornar incómoda, pero que retratan a la perfección todo el daño que puede llegar a hacer el humano. Por esto la película ha sido tachada en Estados Unidos como irresponsable, ya que en este mismo año pronto serán las elecciones presidenciales del país, lo que ha generado que muchos insinúen que la película está

Las huellas blancas de la viuda negra

Antes de Pablo Escobar, existió la sanguinaria Griselda Blanco, pionera del narcotráfico en Colombia. Doce años después de su muerte, su historia es traída a las pantallas, a través de Griselda, la nueva miniserie protagonizada por Sofía Vergara, que narra la turbulenta, violenta y extravagante vida de la narcotraficante. Poster: Netflix. A las tres de la tarde, el lunes 3 de septiembre de 2012, en el barrio Belén, Griselda Blanco estaba en compañía de su exnuera, comprando carne en Cardiso, una típica carnicería de barrio. El carnicero estaba terminando de despachar su pedido y mientras lo esperaban, les tomó por sorpresa el sonido de dos disparos. Rodeada por neveras repletas de carne, la viuda negra calló tumbada al piso, luego de ser atacada por dos sicarios que le dispararon en la cabeza. Doce años después de su fallecimiento, la historia de la peligrosa y buscada Griselda Blanco, ha sido nuevamente retratada en las pantallas chicas. El 25 de enero del 2024, Netflix estrenó Griselda, una miniserie de seis capítulos basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, fundadora del cartel de Medellín y quien llegó a controlar el imperio de la droga en Miami durante las décadas de los 70 y 80. La serie es protagonizada por Sofía Vergara, una de las actrices latinas más famosas de Hollywood. Tras dos semanas de su estreno, Griselda se convirtió en la serie más vista en Netflix Estados Unidos, convirtiendo el nombre de Griselda Blanco, en uno de los más buscados en Google. Según la sinopsis oficial de Netflix, Griselda, también conocida como La Viuda Negra, «terminó creando uno de los cárteles más rentables de la historia, debido a su letal brutalidad, pero también a su habilidad para encantar», que la ayudaron a transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar. ¿Quién fue Griselda Blanco? Conocida como «La madrina», «La viuda negra» y «La jefa», Griselda Blanco fue una narcotraficante colombiana quien, tras un gran rastro de sangre, construyó un opulento imperio de cocaína en Estados Unidos, valorado en más de 1.500 millones de dólares en la década de los 70 y 80. Su lugar de nacimiento es un misterio, algunos biógrafos afirman que nació en Santa Marta mientras que otros defienden que fue en Cartagena, lo que sí es seguro es que fue en 1943. Desde muy joven demostró una determinación feroz y una astucia sin igual que la llevaron a los más altos escalones del mundo del crimen organizado. Tan solo a los 11 años inició su vida criminal, colaborando en el secuestro de un niño, a quien asesinó cuando su familia se negó a pagar el rescate. A partir de ese momento, se embarcó en una serie de pequeños hurtos. A los 14 se mudó con su madre a Medellín y luego de ser abusada sexualmente por su padrastro, huyó de su casa e inició su trabajo como trabajadora sexual. Ese mismo año se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo tres hijos, a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Años más tarde, Trujillo falleció de cirrosis, aunque rumores le atribuyen su muerte a Griselda. Después se casó con Alberto Bravo, quien la introdujo al narcotráfico, juntos se mudaron a New York y allí empezaron con su operación. Según el libro Cocaine Cowgirl, Blanco comenzó como «mula» (personas que transportan sustancias ilegalmente), usaba ropa especial que ella misma diseñaba. Se aprovechaba de los pocos filtros de seguridad que había en la época para las mujeres en los aeropuertos. Posteriormente el negocio creció y empezaron a enviar cargamentos de toneladas de cocaína desde Colombia a Miami, volviéndose famosa por trazar las rutas que luego usarían otros cárteles. Un rumor afirma que Blanco asesinó a su segundo esposo, por una infidelidad o por diferencias en su trabajo. Tras la muerte de Bravo, se casó con su tercer esposo, Darío Sepúlveda, padre de su cuarto hijo, Michael Corleone. Después de cuatro años de matrimonio, Griselda mandó a matar a Sepúlveda por haberse llevado a Colombia a su hijo Michael en contra de su voluntad. Este último crimen fue confirmado por las autoridades de Miami. Es por haber asesinado a sus esposos que Griselda obtuvo el apodo de la viuda negra, aunque según José Guarnizo, escritor de La patrona de Pablo Escobar, «Al final, es probable que Griselda haya matado a uno de sus tres maridos, pero no a todos como se ha creído gracias a una especie de construcción mítica del personaje que le valió el apodo de viuda negra». A fines de los años 70, estableció su residencia en Miami, donde consolidó su imperio del narcotráfico y provocó una oleada de violencia en las calles. Se hizo famosa por poner en práctica las mutilaciones para demostrar el asesinato de las personas, volviendo esto una práctica típica del cartel de Medellín. Además, según Guarnizo, «El sicariato en moto, un fenómeno que ha arropado a Medellín como una mortaja pútrida (…), llegó a Colombia de la mano de Griselda Blanco. Ella fue quien creó el método». En 1985, con cerca de 250 asesinatos confirmados, después de guerras con otros narcos, de crear un imperio de la droga y de amasar una gran fortuna, Griselda Blanco fue arrestada y llevada a Nueva York donde se enfrentó a los cargos por narcotráfico que tenía pendientes desde una década antes. En 1998 se declaró culpable a cambio de una reducción de sentencia y seis años después, luego de 19 años presa, en 2004, fue puesta en libertad y deportada a Colombia. Vivió en Medellín ocho años hasta su asesinato. En la actualidad, la viuda negra es reconocida por ser una mujer que construyó un gran imperio, llegando a ser incluso la inspiración de otros narcos como Pablo Escobar, convirtiéndose en una leyenda de diferentes películas y series. Con Griselda, se ha traído de vuelta la glorificación y mitificación de este personaje, vendiéndola como un símbolo de poder femenino, emprendimiento y valentía, trayendo consigo titulares de prensa, opiniones del público,

Poor Things: ¿hasta qué punto es aceptable la libertad de una mujer?

El 25 de enero se estrenó en Colombia Poor Things, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone. Esta adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, ha sido controversial por su apuesta bizarra y explicita y por las diversas interpretaciones de su contenido que oscilan entre halagos por ser feminista y críticas que la tachan de romantizar la pedofilia. Foto: Searchlight Pictures. Hablar de Poor Things y de su mensaje requiere una disección rigurosa, como las que practica el doctor Godwin Baxter en sus clases de medicina. Requiere entender que en esta película, más que en muchas otras, es fundamental establecer el pacto poético para sumergirse sin miramientos en su mundo bizarro y absurdo. Y requiere trascender las acusaciones de apología a la pedofilia y glorificación del trabajo sexual para desentrañar lo que tiene para decir sobre la experiencia de ser mujer. Bella Baxter es una mujer nacida de la inserción del cerebro de un bebé en el cráneo de su madre suicida que murió ahogada. Habita un cuerpo adulto de mujer a la par que experimenta el mundo con la curiosidad e inocencia de una niña, y a través de sus sentidos y curiosidad se relaciona con una sociedad que no está preparada para recibir una mujer desinteresada en las cadenas que le impone. Esta extraña Frankenstein, producto del ingenio morboso de un científico loco que no le permite salir de casa, comienza, casi simultáneamente, a interesarse en el mundo exterior y a explorar el placer sexual, viviendo su nueva vida entre la emoción por las posibilidades de la existencia que se presentan ante ella y los deseos de control de los hombres que la rodean. Todos, con mayor o menor bondad en sus intenciones, esperan que ella se adapte al molde que le han diseñado en sus mentes y se descolocan al ver que, aunque ciertos aspectos de Bella satisfacen sus expectativas, ella es mucho más que las facetas que se acomodan a sus deseos. La película no aborda la sexualidad de Bella como un vehículo hacia la libertad, sino que cuestiona en qué medida es aceptable para los hombres la liberación sexual de la mujer. A través del sexo Bella descubre el placer y el conflicto de ser mujer, o como diría ella, «azúcar y violencia». Desde el descubrimiento de la masturbación hasta la prostitución, se permite explorar diferentes formas de sexualidad femenina y en cada una de ellas descubre los lastres que las acompañan: prohibición, posesividad, manipulación, explotación. El sexo como libertad es defectuoso en tanto les sirve a los hombres a su alrededor para ejercer su poder sobre ella. Bella parte siendo una increíble compañera para Duncan, entusiasta y ávida de sexo, pero cuando comienza a escaparse de sus manos y a adquirir una complejidad molesta para sus expectativas de posesión, se convierte en un absoluto tormento. Él quisiera que Bella fuese pura sumisión y deseo sexual, en cambio Alfie, el ex marido de su cuerpo, asume ese deseo sexual como el obstáculo para su sumisión; y Swiney, la dueña del burdel de París, valora su deseo, pero preferiría que no viniera con esa mente hábil y curiosa que le plantea cuestionamientos sobre las dinámicas del prostíbulo. Al fin y al cabo, lo que les molesta es que el placer de Bella le pertenezca a ella. Aunque la película se expanda a toda la experiencia de Bella en su interacción con el mundo, su centro nunca deja de ser la sexualidad de la mujer, cayendo en el pecado de Barbie de poner el comentario de la película bajo una luz evidente, pero con mucha más gracia y un mejor balance entre historia y mensaje. Esto no significa que ratos no descuide su propia trama, dejando un par de huecos como la pregunta por su menstruación, las enfermedades sexuales o el papel de Felicity; y sacrificando una exploración más exhaustiva de otras facetas del mundo, que solo se vislumbra en su máxima expresión con la aparición aquellos amigos del barco que le hablan de filosofía y desgracia. A pesar de los defectos del guion, Poor Things es una película redonda, con cada aspecto, desde la cinematografía hasta la banda sonora, contribuyendo a la potenciación de la experiencia sensorial. Los colores vibrantes, los cielos expresivos, las ciudades victorianas pero futuristas y los sonidos discordantes de la banda sonora nos permiten sentir el mundo como Bella, en toda su agobiante maravilla, mientras apreciamos su crecimiento y la evolución de su mirada de la mano de Emma Stone, que da una actuación fascinante capaz de dar vida de forma convincente a un personaje que fácilmente podría caer en una ridícula caricatura. Con la producción más grande de su carrera, Yorgos Lanthimos consigue ofrecer algo completamente diferente a lo antes visto en su filmografía, sin abandonar la rareza, la pregunta incesante y el interés por la naturaleza humana que tanto lo caracteriza. Poor Things no es una doctrina sobre mujeres, sexo y libertad, porque Lanthimos no vende certezas, es un punto de partida para discutir las relaciones que se entretejen entre las tres y conversar con el feminismo.

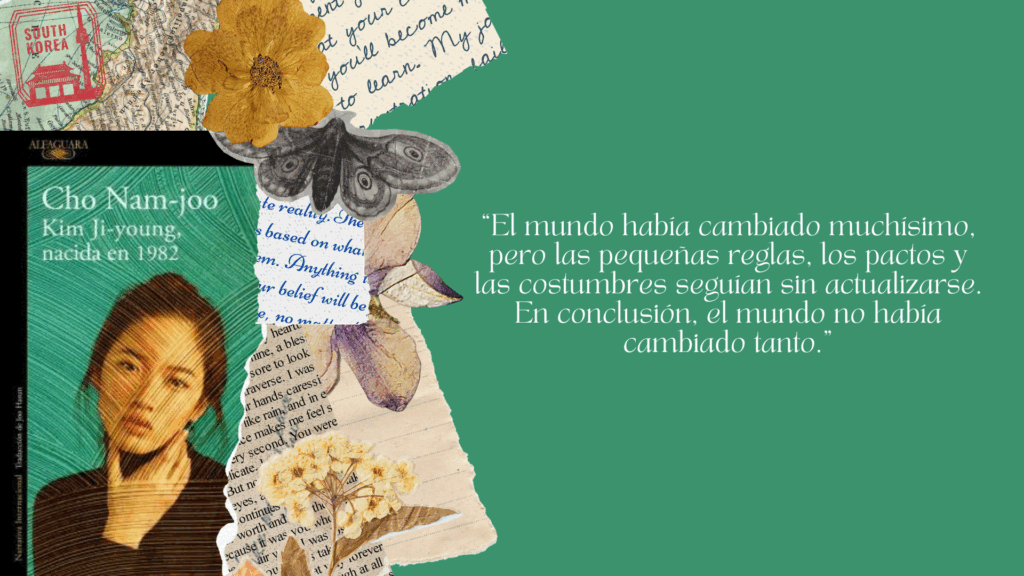

El nombre de una, en nombre de todas

Desde el título Cho Nam-joo (Seúl, 1978), autora de Kim Ji-young, nacida en 1982, ya avecina lo que será su obra: la historia de una mujer con el nombre más común del año en que nació, la cual va a vivir las experiencias por las que pasan la mayoría de las mujeres surcoreanas: una everyman.