Despegar siendo músico emergente

Para muchos músicos emergentes, escribir canciones no es el mayor desafío. Lo verdaderamente complejo comienza después: sostener el proyecto, encontrar escenarios, acceder a formación, circular la música y, sobre todo, no abandonarla en el intento. El talento abunda, pero las plataformas son escasas, abrirse camino en la música suele disputarse entre la vocación y la supervivencia. Foto: ICPA. Hacer música no empieza en un escenario ni termina en una canción publicada. Empieza, muchas veces, en una habitación prestada, en una libreta con letras que no se cantan en voz alta, en un trabajo que no tiene nada que ver con el arte pero que permite sostenerlo. Los músicos emergentes se enfrentan a la falta de tiempo, de recursos, de oportunidades viniendo de lugares precarizados y, sobre todo, de espacios que les devuelvan la certeza de que su oficio tiene un lugar posible. Esta es la historia de dos músicos que intentan despegar sin atajos, en un país donde crear no siempre garantiza existir. En medio de trayectorias interrumpidas por la rutina, las necesidades y la enfermedad mental, apareció un estudio rodante que, por unos días, se instaló en sus municipios y alteró el curso de sus carreras. Hacer música cuando la vida aprieta Cuando Damián Tello llegó a Antioquia, la música dejó de ser el centro de sus días. Antes de ser «Cresllo» era, ante todo, alguien intentando sostenerse. Había dejado Cali y, como muchos jóvenes, tuvo que concentrarse primero en resolver lo inmediato: el arriendo, la comida, el trabajo. Atravesó un periodo en el que las urgencias económicas se impusieron sobre cualquier proyecto artístico. Durante meses trabajó haciendo domicilios entre Medellín y el Occidente antioqueño, jornadas largas en moto que lo dejaban exhausto. «La rutina ya me había aplacado tanto que no había vuelto a hacer música», cuenta. Su relación con la creación venía de mucho antes. Aprendió a escribir entre los tres y cuatro años, guiado por su padre, y desde entonces no dejó de hacerlo. En el colegio fue parte del periódico estudiantil, más por la posibilidad de publicar sus propios textos que por el ejercicio periodístico en sí. «Siempre estuve escribiendo», dice. La escritura fue el puente que más tarde lo llevó a la música. En el rap encontró una forma de trasladar la poesía a la canción, influenciado por raperos españoles como Porta, Nach y Santaflow pero, especialmente, por la escena venezolana de Apache, Canserbero y Lil Supa. «Me crié musicalmente con el rap venezolano». Su historia es parecida a la de cientos de músicos que iniciando sus carreras se enfrentan a la realidad de tener que dejar la música en segundo plano para sobrellevar el día a día. Aquellos que no cuentan con una plataforma que los respalde o ganan algún concurso que encamine sus carreras, corren el riesgo de abandonar la música. Damián, afortunadamente, contó con lo segundo. En medio de la rutina de levantarse, ir a trabajar, trasladarse de Ebéjico a Medellín, de Medellín a Ebéjico varias veces en el día, la primera convocatoria de La Nave, el estudio rodante de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que visita a las subregiones para apoyar las carreras de artistas emergentes, apareció en un momento inesperado. Damián se inscribió sin grandes expectativas. No tenía un plan trazado ni una ambición desmedida. «Mi objetivo era ir a divertirme», cuenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió no ir a trabajar. El proceso fue distinto a lo que imaginaba. Desde el trato inicial hasta la dinámica de las audiciones, la experiencia le devolvió una sensación que había quedado relegada: la de ser artista. «Fue recordar literalmente mi motivo de existencia. La música es lo que me mantiene vivo«, afirma. A pesar de sentirse intimidado por el nivel de otros participantes, cuando subió a la tarima decidió entregarlo todo. «Cuando toco el escenario dejo de ser Damián y me convierto en Cresllo». Fue elegido como uno de los ganadores de la primera temporada. El anuncio lo tomó por sorpresa. «No me lo creía», recuerda. Los aplausos, luces y vítores no bastaron para sacarlo del trance, pasó un minuto antes de que reaccionara y se diera cuenta que algo estaba a punto de cambiar. «Llegó como una cachetadita de la realidad, como un recordatorio de que sí podía hacerlo«. El aprendizaje más fuerte no vino del escenario, sino de los conversatorios con artistas de trayectorias consolidadas. Allí comprendió que la música no es solo creación, sino una industria que exige planificación, estrategia y trabajo colectivo. Mercado, público, identidad artística y el equipo son elementos que suelen permanecer invisibles para quienes apenas empiezan. «Hay que empezar a verla como una empresa, pero sin dejar de amarla». Después de su paso por La Nave llegaron otros espacios. Un campamento musical organizado por Sony Music Publishing, donde compartió procesos con artistas y productores ya posicionados. Lo que más le sorprendió fue el trato horizontal. «No era un seguidor hablando con un artista, éramos dos artistas». Durante ese proceso grabó «Rápido», una canción que marcó un cambio en su forma de trabajar. Escribió, reescribió, produjo y publicó. La letra salió en poco tiempo, «muy rápido», adaptándose a dinámicas profesionales distintas a las que conocía. Damián insiste en que el valor central de proyectos como La Nave está en algo que pocas veces se nombra: la dignidad del artista. «A cada persona que pasa por ahí, gane o no, se le da trato de artista». Escenarios adecuados, buen sonido, registro audiovisual y acompañamiento real se convierten en estímulos decisivos para no desistir. «Cuando alguien te da el valor que necesitas como artista, eso te da gasolina para avanzar». Cresllo durante un concierto de La Nave, el estudio rodante que recorrió municipios de Antioquia y le permitió grabar su primer sencillo en condiciones profesionales. Cortesía: Cresllo / ICPA. Cantar sin bajar la guardia A Jeyson Martínez, conocido artísticamente como «Son Jey», la música no lo encontró en una tarima, sino en la

La minería no calma la sed

Los ríos de Támesis suenan como el canto de los pájaros y son tan fríos como cristalinos. Mientras empresas multinacionales buscan minerales en las montañas por las que se derraman los afluentes, los habitantes del municipio defienden lo que consideran más valioso. Esta es la historia de la resistencia de los tamesinos por el agua.

Si la minería acecha, Támesis resiste

La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra.

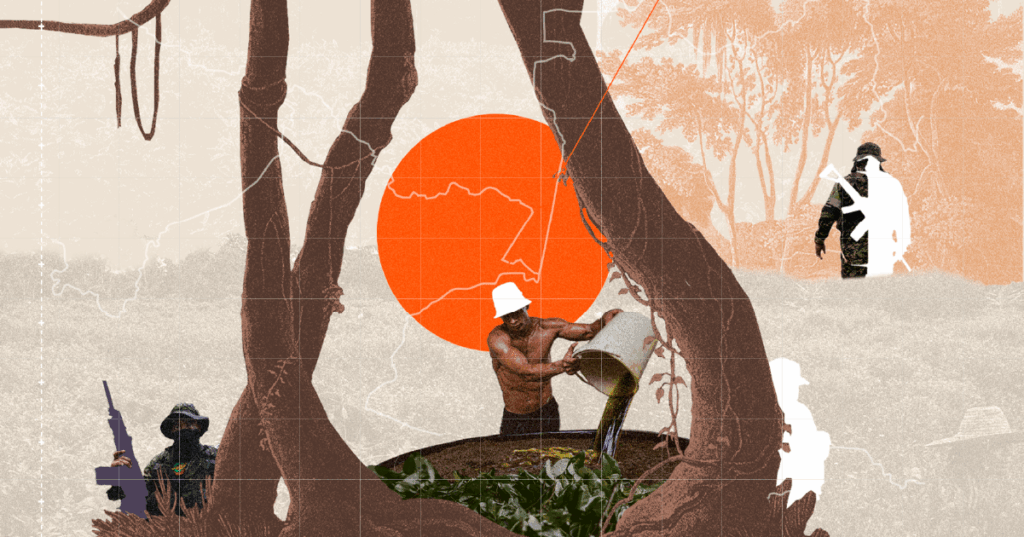

Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana

En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,

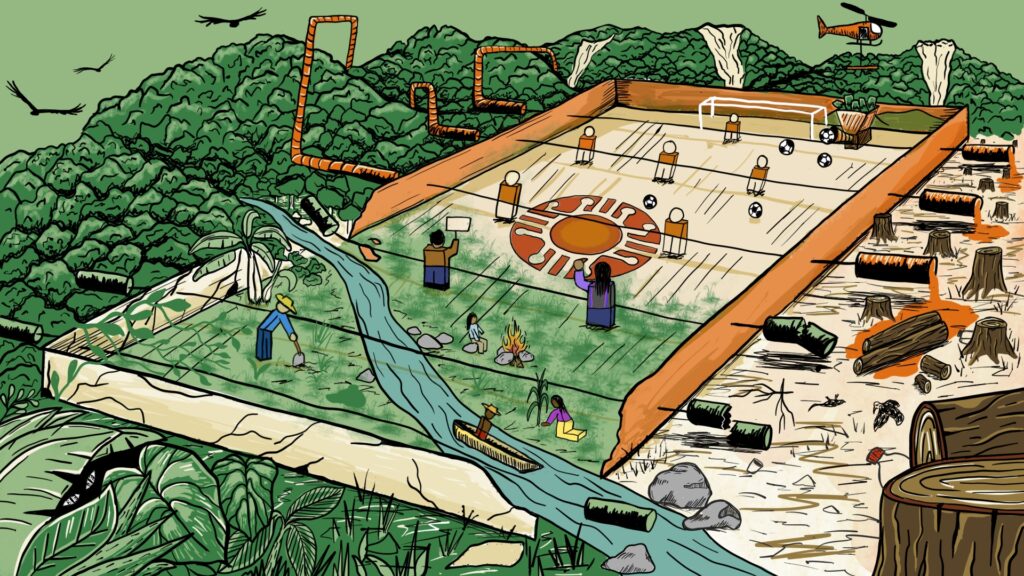

Los juegos del cobre en Putumayo

La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero

Guainía se le planta a la minería con el turismo

En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció

Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo

En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara

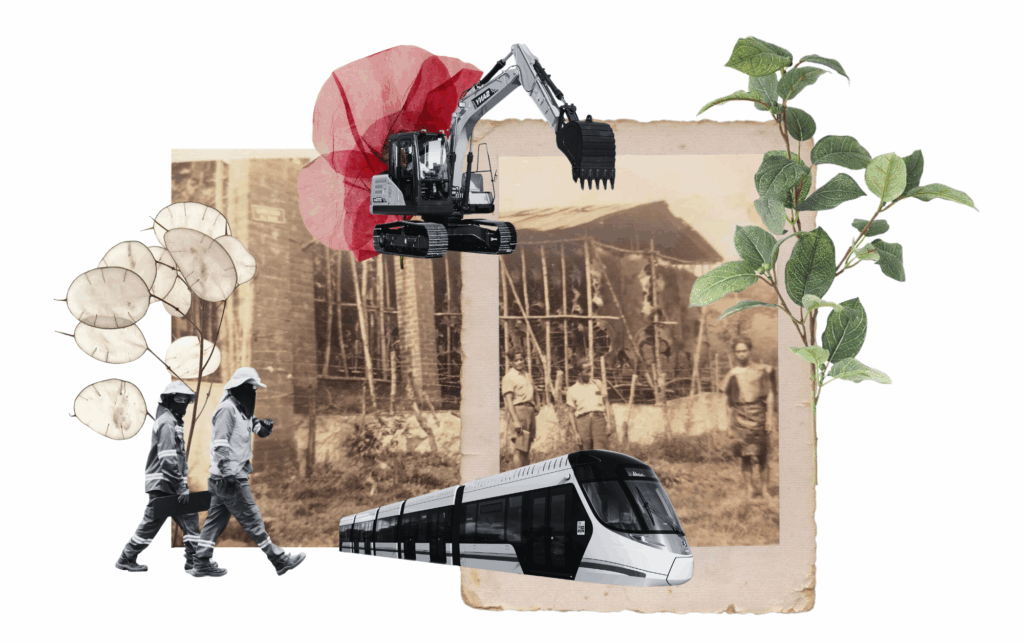

Desarrollo en marcha y futuros en pausa

El Metro ligero de la 80, que irá entre las estaciones Caribe y Aguacatala, tiene en vilo el patrimonio y el tejido social de varios barrios en el occidente de Medellín. Desde que comenzaron la obras, en 2024, el megaproyecto que promete acercarnos al «futuro que soñamos con más espacio para todos» ha desplazado, enfermado y empobrecido a cientos de familias que han vivido allí por generaciones. Cuerpos enfermos, casas vacías y un metro que aún no pasa Los moradores afectados por la construcción del metro de la 80 dicen que en los últimos cinco años más de 30 personas han muerto y otras se han enfermado por la incertidumbre, la injusticia y la tristeza. Quienes se han ido sufren el desarraigo, quienes quedan temen perder sus casas y perciben más inseguridad. Todos viven el estrés como una experiencia compartida. Lee el reportaje aquí Las inconsistencias entre el Metro de la 80 y la política pública de protección a moradores Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos. Lee el informe aquí

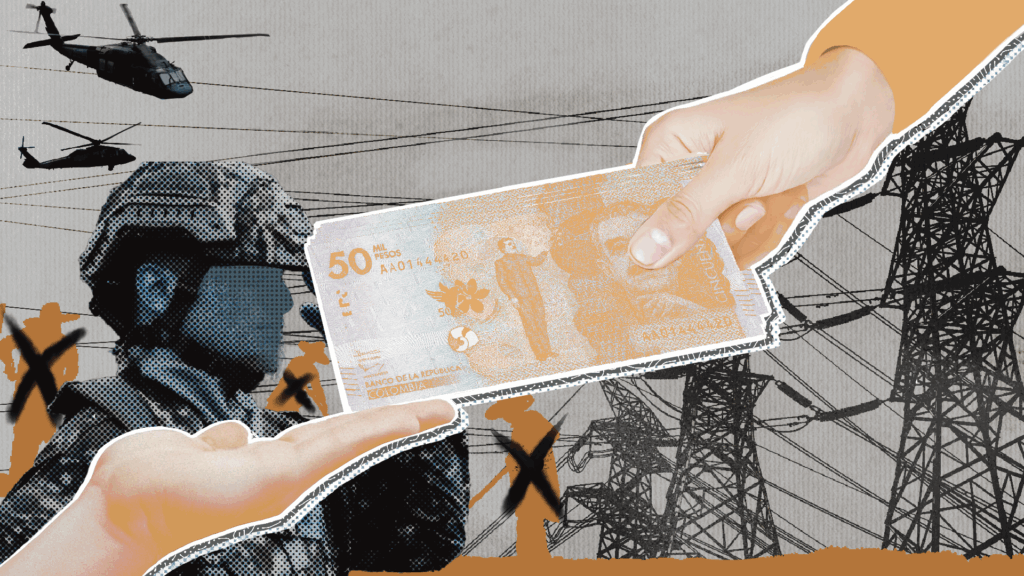

El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los ‘falsos positivos’ en el Oriente Antioqueño

ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate. Ilustración: Lucía Mage Ese día en la mañana, Luz Stelly Morales Arias estaba moliendo café en el patio de su casa de la vereda El Morro, en el municipio de Granada, Antioquia, en medio de un paisaje montañoso marcado por represas para la generación de electricidad. No había terminado el bachillerato por falta de recursos económicos y a sus 16 años, pasaba los días colaborando en los quehaceres de una familia numerosa que se ganaba la vida cultivando lo que podía y jugando baloncesto con sus amigos. Todo ocurrió el 17 de septiembre de 2003. Sobre las 10:30 de la mañana, un grupo de militares del Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) interrumpió la rutina de la adolescente. Le dijeron que una desmovilizada de la guerrilla la había señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se la llevaron, supuestamente, para entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser una menor de edad. Los militares, que han confesado estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la trasladaron a otra zona de la vereda en donde la retuvieron por varias horas. Al final de la tarde asesinaron a Luz Stelly y manipularon el cuerpo para presentarla como una guerrillera muerta en un combate que nunca ocurrió. Los miembros del BAJES intimidaron a la gente que llegó a la zona a reclamarles por el crimen para que se fueran. Entre quienes reclamaban se encontraban familiares de la adolescente, que, angustiados, preguntaban por ella. Imagen tomada de la audiencia de la JEP con la fotografía de Luz Stelly Morales Arias. Luz Stelly fue solo una de las más de 300 víctimas de estos crímenes de Estado, conocidos como ‘falsos positivos’, cometidos por el BAJES, según la JEP. Este batallón fue el responsable de la mayor cantidad de asesinatos de este tipo si se compara con todas las otras unidades del Ejército del país. La labor de estos militares se centraba, principalmente, en cuidar la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del Oriente Antioqueño, zona llena de embalses que forman los ríos que bajan de las cumbres de las montañas hasta el río Magdalena. Desde la década de los setenta se desarrolló este complejo de represas, que, en la actualidad, suministra el 30 % de la energía del país, según datos de la Gobernación de Antioquia. Las tres principales empresas en el negocio de la generación, transporte y comercialización de electricidad en esa región de Antioquia son Empresas Públicas de Medellín (EPM), Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) e ISAGEN. El desarrollo de sus proyectos ha estado relacionado con conflictos sociales en zonas como aquella en la que vivía Luz Stelly, con comunidades que han sido estigmatizadas como colaboradoras de las guerrillas del ELN y las FARC. Para la primera década de los 2000, las tres empresas tenían un capital completamente público. Cascada en Cocorná, Antioquia. Las hidroeléctricas del Oriente Antioqueño aprovechan las caídas de agua de los numerosos ríos que nacen en las montañas del departamento. Foto: Juan Carlos Contreras. Esta investigación estableció que las tres empresas entregaron más de 40 mil millones de pesos de la época (a hoy, unos 80 mil millones de pesos) a unidades militares como el BAJES, entre 2002 y 2008, años en los que, según la JEP, se presentó la mayor cantidad de crímenes conocidos como ‘falsos positivos’ en el país y, particularmente, en el Oriente Antioqueño. Las tres compañías aportaron esos recursos bajo la figura de convenios de cooperación para que batallones de la IV Brigada —que tiene la responsabilidad de la seguridad en parte de Antioquia— cuidaran su infraestructura, con el argumento de garantizar el suministro de energía en parte del país. Según la JEP, esta brigada del Ejército es uno de los mayores ejemplos de la sistematicidad de estos asesinatos durante esos años. Desde 1998, con la Ley 489, la legislación colombiana contempla la figura de los convenios de cooperación entre empresas del sector minero-energético y la fuerza pública. Estos acuerdos permiten que compañías públicas o privadas entreguen recursos económicos directamente al Ejército o a la Policía Nacional, para que protejan la infraestructura asociada a sus operaciones. El argumento para sustentar esta financiación es que la extracción de recursos naturales es vital para el crecimiento económico y, por lo tanto, su protección es un asunto de interés público. Desde hace varios años, organizaciones sociales han denunciado que estos convenios representan un dilema ético dentro de un Estado democrático y se convierten en un factor vinculado a la violencia que sufren comunidades que tienen conflictos ambientales, laborales y de otros tipos con empresas que financian directamente a la fuerza pública. La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años (ver el avance de una de sus investigaciones). Las doctoras explican que estos convenios son una figura que también existe en otros países del mundo, especialmente en lugares en los que el Estado no hace presencia y las empresas tienen sus negocios extractivos en entornos de comunidades vulnerables. “Existen en varios lugares del mundo, en países de África, en Suramérica, en Perú, en Brasil. Sin embargo, en Colombia hay particularidades, tienen una mayor formalidad que en otros lugares, por ejemplo, son dirigidos y firmados directamente por el Ministerio de Defensa”, señalaron las académicas a Rutas del Conflicto. Particularmente en el caso del Oriente Antioqueño, región en la que se presentó el mayor número de víctimas de ‘falsos positivos’ en todo el país y que cuenta con una fuerte presencia de empresas de producción energética, ¿cuál fue el vínculo entre estos convenios y la violencia que sufrió la población?

Atención a la baja, PQRS en alza: aumento del 28%en Sura

Aunque Sura ha sido históricamente una de las EPS mejor valoradas por el Ministerio de Salud, el 2024 marcó un punto crítico para la entidad. Las dificultades financieras impactaron directamente la calidad del servicio, lo que se reflejó en un aumento significativo de las quejas y reclamos por parte de los usuarios. El informe anual de Suramericana, indicó que la EPS atendió a más de 16 millones de clientes en el 2024. Fotografía: Valentina Aristizabal. Las PQRS contra la EPS Sura crecieron un 28 % entre mayo y diciembre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto lo muestran las cifras publicadas por la Superintendencia Nacional de Salud en su portal de Datos Abiertos, página que recopila las quejas de todas las Entidades Promotoras de Salud. En mayo del 2024 la EPS Sura le pidió al Gobierno Nacional salir progresivamente del Sistema de Seguridad Social. La insuficiencia de la asignación presupuestal de los últimos años, el incumplimiento del indicador de patrimonio adecuado2 y el registro de pérdidas netas que se dio entre 2022 y 2023 fueron las causas que mencionó la EPS en el comunicado de prensa oficial. Aun así, la Superintendencia de Salud, SuperSalud negó la solicitud por la imposibilidad de trasladar los afiliados de Sura a otras EPS. Aunque en la audiencia de rendición de cuentas del 2024, el gerente de la EPS Sura, Pablo Otero, resaltó que “a pesar de estar bajo una intensa presión financiera y operativa, Sura logró mantener su promesa de atención con calidad”, un año después de la solicitud se evidencia un deterioro en la calidad de la atención médica que reciben los pacientes. Para el año completo, de enero a diciembre del 2024, hubo un incremento del 25 % en las PQRS, lo que equivale a 39.424 reportes. Esto representa 18.528 casos más que el aumento registrado el año anterior. Para Víctor Correa, médico de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, la calidad es una percepción subjetiva que tiene varios atributos: continuidad, accesibilidad, oportunidad, seguridad y la percepción del usuario. “La incertidumbre genera inconformismo”, dice Correa, y explica que en contextos caóticos como el actual, las personas tienden a adoptar un sesgo pesimista frente a la vida, lo que puede influir en el deterioro de su percepción sobre el sistema de salud y llevar a un aumento en las PQRS. Sin embargo, este es un problema estructural que está presente desde hace muchos años en todas las EPS. Analisalud, empresa dedicada a la recopilación, análisis y uso estratégico de datos de salud, recopila los reclamos en salud desde el 2017 en todas las EPS, excluyendo las indígenas, y muestra que en el 2017 había menos de quinientas mil quejas y para el 2024 se superó el millón y medio, es decir, un aumento del 257%. Además, de acuerdo con los datos de Analisalud, que coinciden con los de Supersalud, aunque la curva de PQRS de Sura presentó una tendencia a la baja hacia finales de 2024, en los primeros cinco meses del 2025 volvió a subir. En mayo, un año después de la solicitud, se reportaron 23.419 PQRS, cifra que superó el máximo histórico registrado durante el año anterior. La economía fluctuante de Sura En el mismo comunicado de prensa, Sura proyectó un déficit de $500 mil millones de pesos para el 2024. Y, aunque hay un registro de pérdidas de más de 360 mil millones entre el 2022 y 2023, el 2024 dio una utilidad neta positiva de 26 mil millones según lo mostrado por los estados financieros de Sura de diciembre del 2024. Este saldo a favor se da por la entrada de más de 1 billón de pesos en los ingresos por un concepto llamado “Liberación de reserva técnicas de periodos anteriores (CR)”. Según BDO Colombia, firma de contaduría pública, las reservas técnicas son provisiones necesarias y respaldadas en inversiones, que son exigidas por la Supersalud para que las EPS hagan frente a obligaciones futuras. Sin embargo, en una entrevista concedida en diciembre del 2024 a El Colombiano, Juana Francisca Llano, presidenta de la EPS Sura, afirmó qué, luego de presentar el plan de desmonte progresivo, recibieron un “apoyo irrestricto, pero por supuesto transitorio, de la red de prestadores en Colombia de la EPS Sura”. Pero, ¿este dinero es el billón de pesos de las reservas técnicas que se muestran en los estados financieros? Se consultó a la EPS Sura para resolver varias preguntas y su respuesta fue que en ese momento no están dando entrevistas acerca del tema. Durante los años 2020 y 2021, en temporada de pandemia, la EPS generó utilidades. Pero en el 2022 se presentaron variaciones importantes con respecto al año anterior. Sura tuvo un aumento del 28 % de sus afiliados, más de un millón de nuevos ingresos, alcanzando por primera vez los 5 millones. Esto vino acompañado de la caída de -859 % de su índice de utilidad. Según el medio especializado en Salud y que hace parte del Congreso Nacional de Salud, Consultorsalud, la caída en las utilidades sucedió por dos problemas claves que afectaron la operación desde el 2022: la insuficiencia estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS); y la siniestralidad, indicador que mide si el ingreso recibido es suficiente para el pago de los servicios de salud prestados y que refleja la relación entre los costos asumidos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los ingresos operacionales recibidos. En el 2024, dicha siniestralidad aumentó más del 100 % de acuerdo con este medio, “lo que indica que los gastos en servicios de salud superan los ingresos recibidos por afiliados. Esta situación ha consumido el patrimonio de la entidad, poniendo en riesgo su capacidad para continuar ofreciendo servicios de salud de calidad”. Foto: Valentina