¿Qué ha pasado con los movimientos estudiantiles en medio de la crisis financiera de la UdeA?

En 2018 la Universidad de Antioquia se declaró en paro y el movimiento estudiantil organizó marchas masivas; en 2024, en plena crisis financiera, los estudiantes apenas empiezan a retomar la fuerza del movimiento estudiantil. Foto: Coordinadora Multiestamentaria. El 8 de octubre del 2024 en la plazoleta Barrientos, de la Universidad de Antioquia, la Coordinadora Multiestamentaria realizó un “pupitrazo” esperando a los estudiantes para hablar de las políticas de austeridad. Allí, frente a varias sillas vacías, Esteban Cuadros, líder estudiantil, habló de los efectos de la crisis financiera y dijo que, de acuerdo con el informe de la Mesa Ético-Política, durante este año hubo una reducción de 250 mil horas cátedra en todas las unidades académicas. Además, de acuerdo con el informe de Austeridad de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF) en los últimos seis meses 90 personas del área de aseo y vigilancia fueron despedidas y quienes quedan han visto incrementada su carga laboral. Asimismo, el presupuesto destinado a la investigación y al bienestar universitario ha disminuido y como manera de obtener nuevas fuentes de ingreso, la Universidad ha empezado a vender algunos predios que le pertenecen en Barbosa, Villa Hermosa (Medellín), Santo Domingo y Apartadó. En este escenario, los estudiantes organizados en la Coordinadora Multiestamentaria y en las Oficinas Estudiantiles se organizaron durante 2024 hasta terminar el año decidiendo el paro como mecanismo de presión y aunque la participación y la movilización va creciendo, parece ser más baja en comparación con años anteriores. Foto: Estefanía Salazar Niño Cambios generacionales Mildrey Juliana Marín Valencia, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG), cuenta que la participación en las asambleas ha aumentado. La que se realizó el 6 de noviembre contó con una participación equiparable a la coyuntura por VBG en septiembre de 2022, cuando no quedaban sillas vacías en el teatro Camilo Torres. Aún así, muchas de las asambleas de este año se han visto marcadas por la ausencia y todavía quedan las dudas sobre cómo convocar a los y las estudiantes. Así mismo, Mildrey señala que ha sido difícil: “cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Ella cuenta que esa falta de empatía se evidencia en la poca participación en las asambleas del mes de octubre. En conjunto con la Mesa de Estudios Basadas en Género han buscado maneras para atraer a más estudiantes a estos espacios, como la recaudación de fondos para imprimir volantes y recorridos por las aulas o “saloneos”, sin embargo, todavía enfrentan el desafío de encontrar una forma de atraer a más personas a estas iniciativas. Foto: Estefanía Salazar Niño Mateo Mejía Molina es estudiante de Trabajo Social. Cuando ingresó en 2017 hizo parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y durante su trayectoria también se integró a la oficina estudiantil. Mateo insiste en que no hay movimiento estudiantil, sino expresiones históricas del movimiento, donde la comunidad universitaria implementó una estrategia que fomentaba y permitía la expresión de diversas formas artísticas, más allá de la simple acción directa. El también cuenta que lo que definió al movimiento estudiantil en 2018 fue que, pese a las dificultades, se mantuvo firme en su lucha. Esta iniciativa promovió una mayor organización y participación en ese momento ya que cuando los estudiantes llegaban a los espacios sabían que el objetivo principal era participar en actividades como pintar telas o bailar y si se organizaba una fiesta era evidente que su origen estaba vinculado a una causa de lucha. En el artículo Colombia, un nuevo país latinoamericano en Paro General: elementos para su comprensión, el sociólogo Julian Granda identifica las principales transformaciones estudiantiles en los últimos 13 años. Él, además, hizo parte de la MANE Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que estuvo activa entre 2011 y 2012 y que nació como respuesta a la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno Santos. Granda observa que se está produciendo un relevo generacional en el que los nuevos estudiantes universitarios participan en disputas influenciadas por las redes sociales y cada vez menos en confrontaciones presenciales. “Cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Mildrey Juliana Marín, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG) Por su parte, Mildrey plantea que, aunque las redes sociales son útiles para llegar a muchas personas, no siempre logran movilizar a los estudiantes de forma presencial. Señala que, a pesar de las reacciones en línea, pocos se involucran activamente en las actividades, como lo evidenció en el paro entre mayo y agosto por la emergencia de VBG y en las discusiones sobre la desfinanciación de la Universidad. Además, Julián dice que en el 2022, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, se generaron expectativas que, con el tiempo, han provocado frustración en la comunidad estudiantil. Esto ha contribuido a un desinterés en la participación. Felipe Peña, líder estudiantil de la Facultad de Educación, también considera que uno de los mayores desafíos es acercar a la comunidad estudiantil. Él advierte que entre 2021 y 2024 las organizaciones estudiantiles no han implementado estrategias de integración. En su opinión, el problema no radica en la falta de movilización, sino en las prácticas organizacionales que no logran atraer a un mayor número de estudiantes y hacen “que solo 10 personas se enteren de los problemas de raíz”. Felipe dice que es importante seguir exigiendo al Gobierno nacional respuestas concretas;y señala que la discusión actual sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es importante porque estos hablan sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior y menciona que estos artículos son “un problema que ha afectado a la calidad de la educación durante los últimos 30 años”. Felipe explica que las movilizaciones estudiantiles han cambiado significativamente. Antes, la organización de una protesta implicaba varios días de

Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA

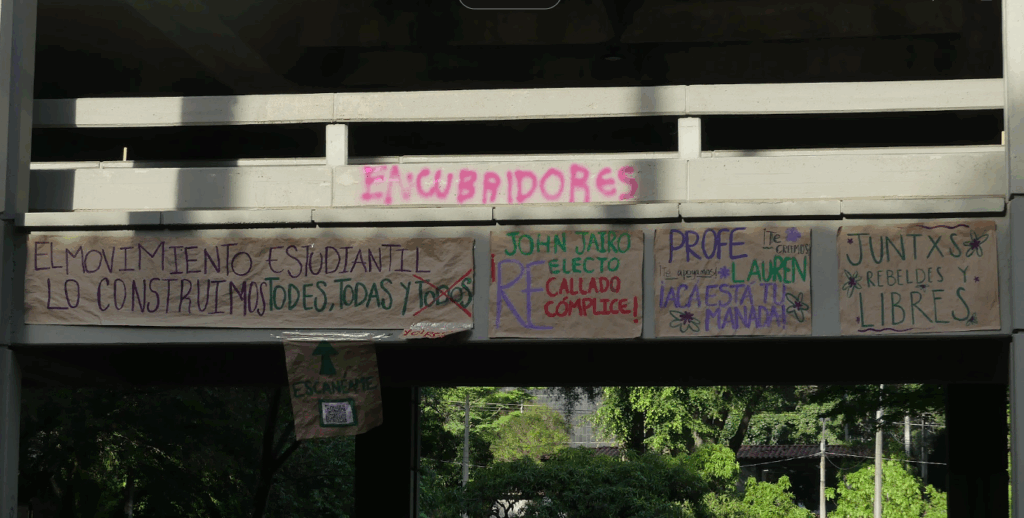

Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran