Cuerpos enfermos, casas vacías y un metro que aún no pasa

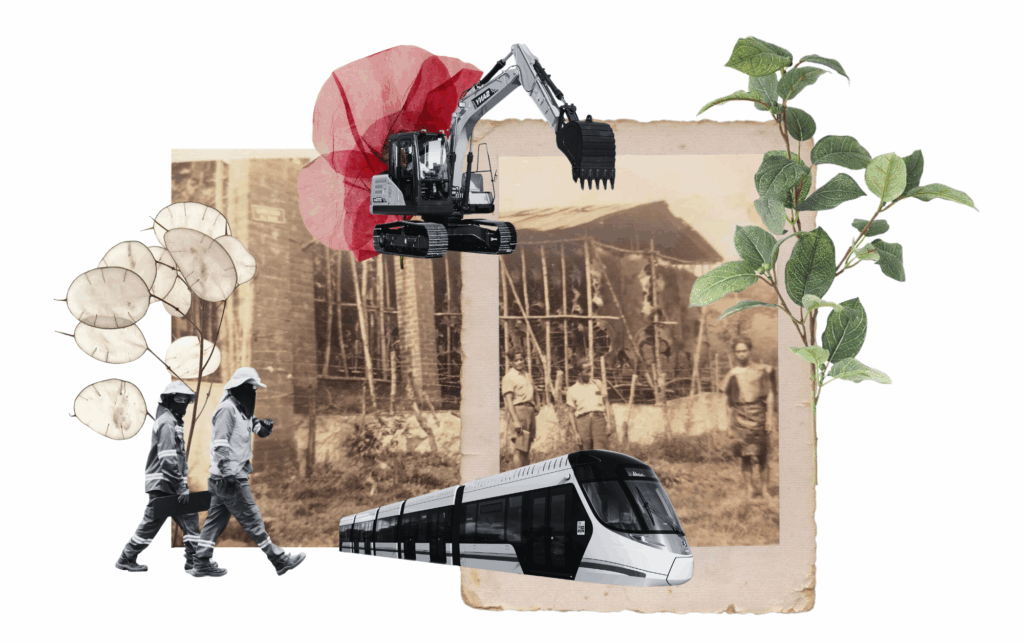

Los moradores afectados por la construcción del metro de la 80 dicen que en los últimos cinco años más de 30 personas han muerto y otras se han enfermado por la incertidumbre, la injusticia y la tristeza. Quienes se han ido sufren el desarraigo, quienes quedan temen perder sus casas y perciben más inseguridad. Todos viven el estrés como una experiencia compartida**. El barrio El Volador tiene más de un siglo de existencia. Hoy, el paisaje incluye a contratistas y retroexcavadoras que le abren paso al futuro metro de la 80. Collage: Melany Peláez Morales. A principios de agosto de 2024 el Concejo de Medellín hizo un minuto de silencio por la memoria de Karla Cristina Velásquez Suárez, lideresa del barrio El Volador que había fallecido el mes anterior a sus 50 años. “Venía ejerciendo un liderazgo muy importante en los moradores”, dijo el concejal José Luis Marín cuando pidió el homenaje. En el video, justo antes de que el sonido de una trompeta llenara el recinto, se escucha una voz que pregunta: “¿Y de qué murió?”. Las obras para la construcción del metro ligero que seguirá el corredor vial de la avenida 80 de Medellín comenzaron ocho días después de la muerte de Karla Cristina, el 24 de julio del 2024. La Línea E irá entre las estaciones Caribe y Aguacatala, con un trayecto de 13.5 km. El proyecto va en un 34.2 % de ejecución y requiere la compra de 1239 predios a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), de los cuales 750 (60 %) ya fueron entregados. La obra impacta a 2848 personas, entre ellas, las moradoras y los moradores que aseguran que su salud se viene deteriorando hasta llegar, incluso, a desenlaces fatales. Según la comunidad, hay alrededor de 32 muertos después del anuncio del proyecto, además los avalúos y las ofertas han sido inferiores al valor comercial de sus casas. A esto se suma que quienes perdieron su sustento económico perciben más inseguridad al quedar rodeados de estructuras desocupadas y hoy ven en ruinas los hogares que dejaron. *** En el solar había árboles de mango, mandarina, guanábana, aguacate y uno de mamoncillo que nunca dio fruto. Lucía tenía la costumbre de montarse en ellos a jugar y Karla, ocho años mayor, la tarea de cuidarla. Un día se rompió una rama, Lucía cayó de espaldas y no sintió el cuerpo. Ambas lloraron asustadas, Karla la levantó y la calmó hasta que recuperó el movimiento. Cuando crecieron, la mayor se volvió más de la casa y su hermana más habladora y atrevida. Por eso en la adolescencia su madre le pidió a Lucía que cuidara a Karla y así lo hizo. Entre lágrimas, quienes conocieron a Karla recuerdan con gratitud y aprecio su sonrisa y su disposición a ayudar. Fue cercana a la Junta de Acción Comunal, participó en las reuniones con las instituciones y la comunidad y denunció las injusticias de la obra ante el Concejo y por medio de plantones, marchas y activismo en redes sociales. Preguntaba en un grupo de WhatsApp de afectados sobre las movilizaciones que llevaban a cabo y decía que se recuperaría para juntarse de nuevo, pero su deterioro fue rápido y el mensaje con la noticia de su muerte los tomó por sorpresa. Karla tenía diabetes y sufría de los riñones. Lucía la acompañó a sus controles los últimos cuatro años mientras la creatinina subía con el estrés: “Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia”. Karla lloraba por su casa y por no tener adónde ir, estaba enferma y desempleada. En junio, le dio una infección pulmonar, estuvo en cuidados intensivos y murió el 12 de julio. «Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia» Lucía Velásquez Juliana Machado, politóloga, psicóloga y terapeuta sistémica, explica que hay estudios que demuestran que el estrés agudiza o acelera las enfermedades, pero en el mundo clínico no hay consenso porque no es sencillo probarlo y el sufrimiento solo se valida cuando se diagnostica. Para Machado no es necesario un respaldo científico que asocie estas muertes y síntomas con las pérdidas por el proyecto, basta con los testimonios. “Que la gente haga énfasis en lo material tiene que ver con que percibe que la ciudad la está empobreciendo a propósito, y en un país con muy pocas redes de protección social eso genera angustia y una vulnerabilidad en términos de poder mantenerte vivo y seguro”, explica. Sin embargo, pese a las denuncias ciudadanas, ninguna institución ha investigado las afectaciones en la salud de los moradores. En 2021, cuando les socializaron el proyecto, Karla, Lucía y Juan David, su hermano menor, pidieron una asesoría con la EDU porque no eran propietarios, sino poseedores y eso dificultaba la sucesión. Les respondieron que era un trámite lento y les hablaron de expropiación. Otros familiares aparecieron para reclamar la propiedad, entonces los hermanos solicitaron una declaración de pertenencia por ocupación a nombre de Karla, pues fue la que siempre estuvo ahí. Pero en enero de 2024 se les notificó la expropiación administrativa del predio. Karla murió ese año y Lucía ya no puede prestar más dinero para pagar abogados. A finales del 2024 dejaron la casa que ocupó la familia por más de 110 años, una de las primeras de El Volador. Esa casa, erigida con tapia, y que ahora está demolida, recibió el primer televisor del barrio, fue sede de sancochos y novenas navideñas y fue la guardería que cuidó a varias generaciones por más de tres décadas. El patio con árboles frutales y la casa ahora son un lote baldío por el que evitan pasar y que Juan David prefirió no despedir. El día que Lucía y Alejandro, el hijo mayor de Karla, entregaron la casa a la EDU, una de las trabajadoras sociales dijo “mirá esta matica tan bonita”, la arrancó del solar y se la llevó. *** Jaime Alberto Lopera tiene 69 años, es alto y delgado, usa lentes, camiseta

Meditaciones de un animal desterrado: entrevista con el director de Pepe

En De la Urbe conversamos con él director dominicano Nelson Carlo de los Santos sobre su nueva película que explora la vida y muerte de un hipopótamo del Magdalena Medio. Una voz grave y omnisciente narra la tragedia de un animal desterrado. Es el lamento de una bestia africana extraída de su río natal y sometida a vivir entre otras aguas, otras plantas y otras gentes. Esto es Pepe, una película que explora la historia de un hipopótamo del Magdalena Medio con una mirada vanguardista y experimental. A partir de la historia de los hipopótamos importados desde un zoológico de USA a la Hacienda Nápoles por Pablo Escobar y la muerte de uno de ellos por caza preventiva, de los Santos construye una fantasía cuyo protagonista y narrador es Pepe, un hipopótamo descendiente de los primeros traídos por Escobar desde África (en la ficción), que se hace preguntas sobre su origen, su identidad y su muerte. Al ver la película, lo primero que me pregunté es ¿cómo llegó un dominicano, alguien sin una relación estrecha con Colombia, a interesarse por esta historia? El hecho histórico de que esto haya sucedido me parece muy impactante. Hace pensar un montón de cosas que no tienen que ver con Pablo Escobar ni con la decisión que va a tomar Colombia sobre los hipopótamos. Que esa sea la primera manada salvaje de hipopótamos [fuera de África] abre un abanico de temas desde lo imaginativo, lo histórico, lo político y lo ecológico. Es un traspaso de vidas entonces me interesa eso como ser humano y no necesariamente debía ser colombiano. Siendo una historia que se puede narrar desde tantos ángulos distintos ¿por qué poner en el centro a Pepe? Yo vengo trabajando un montón este asunto de la producción de la imaginación, de lo fantástico, de cómo se produce imaginación por estas tierras. Me interesa vincularlo con el pensamiento político utópico y con el planteamiento de nuevas formas. Al conocer esta historia me pareció una gran oportunidad para trabajar con la fábula, la personificación de este animal. Eso de alguna manera también me permitiría ser más lúdico, más creativo, pues tenía que construir el mundo de algo que no existe. Para los que hacemos arte es algo muy excitante. De la voz gutural de Pepe (interpretada por Jhon Narvaez), que es hablante nativo de español por haber nacido en Antioquia, de repente surgen oraciones en afrikáans y mbukushu (interpretadas por Fareed Matjila, Harmony Ahalwa y Shifafure Faustinus) sin que este comprenda de donde conoce esas lenguas. Son los vestigios de sus ancestros, instantes de lucidez que lo conectan con la que pudo haber sido su tierra. Entre la contemplación y la comedia que caracterizan la película, se teje esta duda constante por el devenir de un animal expropiado de sus raíces y cazado por los errores de quienes lo llevaron a ocupar un lugar al que no pertenece. https://youtu.be/dwxKEKJ93Fs ¿Por qué esta decisión de humanizar al animal y presentarlo como una víctima? Aquí en Colombia se suele hablar de ellos como una problemática, pero no mucho como víctimas de un destierro. La verdad yo nunca estuve pensando en los problemas ecológicos e internos de Colombia porque no soy colombiano y porque al hacer esa película vivía una realidad totalmente distinta. Estaba en ese pueblito, con la gente que se articuló con el hipopótamo, era otra situación. Este año ha explotado lo de los hipopótamos y Pepe cayó justo en este momento, pero la verdad no estaba pensando en eso. El discurso de Pepe es un discurso de la víctima, de uno de los principios de la colonialidad que es la imposibilidad de ser un nosotros. Esta es la idea que ha atentado contra estos estados pluralistas y pluraciales de Latinoamérica. Entonces yo pensaba en eso, en todas las historias de personas, animales, plantas, que fueron traídos y sacados de un continente a otro. Obviamente cuando uno personifica a un animal entra a la lógica de lo humano y ahí podíamos explorar la idea de este continente de historias de desterrados que no necesariamente sabían muy bien donde estaban. Ni los colonizadores ni los colonizados. Ni siquiera las tribus que, aunque conocían su territorio, no sabían qué lugar iban a ocupar en esa nueva idea de mundo. Me llama la atención como se teje el poder en la película de distintas maneras, (spoiler) especialmente al final en ese frame de las sombras de los militares posándose sobre el cadáver de Pepe, mostrando ese poder del ser humano sobre la naturaleza. ¿El ambientalismo también es una postura política de la película? Es una postura hacia la vida. Sobre todo hay una pregunta que me interesa mucho más: en África, por ejemplo, hay un montón de hipopótamos que se están muriendo porque no hay agua, y yo me preguntaba haciendo esta película si esto puede ser una solución, salvar a una especie en otro lugar. Digo, no sé, no soy biólogo, pero pensaba “esta manada de hipopótamos, aunque nació aquí, se salvó un poco de morir” están llenos de agua, comiendo, y cuando voy a filmar a los hipopótamos en África veo que los ríos se están secando y ellos se están muriendo. Yo creo que va a abrir preguntas y a mí más que contestar me gustaría escuchar. Yo planteo una idea política que remite a una decolonialidad y eso va a repercutir en todos los ámbitos de las personas, sea género, naturaleza, etc. es la relación de un poder y de algo que no tiene poder y eso está en todos lados en esta conformación de mundo. Los hipopótamos del Magdalena Medio, cuyo número asciende a más de 160 ejemplares, se han convertido en una problemática ambiental que pone en peligro a las especies endémicas de la zona y la estabilidad del ecosistema. Después de la polémica caza de aquel hipopótamo llamado Pepe en 2009, el gobierno colombiano desistió de esta estrategia y ha adelantado procesos esterilización que han resultado inefectivos. En 2022 fue

Ella también se hubiera reído

No quería entrar en la discusión de manera personal, pero me parece necesario. Todos tenemos situaciones que nos duelen y la mía es la muerte de mi mamá, que ocurrió hace diez años. Un día me hicieron un chiste sobre esto. No me reí, no porque me enojara, sino porque era un chiste malo. «A veces lo más gracioso por decir es cruel», dice Dave Chappelle al iniciar The Bird Revelation (2017). Ese especial de comedia fue fuertemente criticado por los chistes que hizo, especialmente por los relacionados con el movimiento #MeToo, el cual se amplificó en redes sociales por denunciar agresiones sexuales después de las acusaciones al exproductor de cine Harvey Weinstein. Chappelle también fue cuestionado por otros especiales que lanzó en Netflix. En 2021, la comunidad LGBTIQ+ presionó a la plataforma, tanto en redes sociales como con protestas frente a sus instalaciones en Los Ángeles, para que retirara The Closer (2021), debido a los chistes que el comediante estadounidense hizo sobre la población transgénero. Sin embargo, la compañía se negó. Hay quienes dirán que es solo comedia, que hace parte de la libertad de expresión; otros argumentarán que se trata de un discurso de odio. ¿Hasta dónde puede llegar la comedia? La ONU define el discurso de odio como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita ‒o también comportamiento‒ que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son», en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Si bien en este tipo de especiales de comedia encontramos algunas de estas características, ¿dónde está la diferencia entre atacar a alguien y hacer un chiste sobre una situación? En el cine, por ejemplo, el público suele ver con mejores ojos el abordaje de los temas delicados por medio del drama que por medio de la comedia. Pareciera que uno es una reflexión y el otro es una burla, pero el humor siempre ha sido crítico. Además, tanto el cine como la comedia son expresiones artísticas. Sus ideas están inspiradas por la realidad, pero se transforman para ser llevadas a la ficción. Sus temas pueden ser cuestionados por ser polémicos; sin embargo, si este tipo de situaciones no pasaran en la realidad, quizás no serían expresadas en el arte. George Carlin, que es considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor comediante de stand up de la historia, tenía un humor irreverente que cuestionaba a la religión, la política, la educación, el aborto, entre otros temas. En una de sus intervenciones en Back in Town (1996) dice: «Estos conservadores provida están obsesionados con el feto hasta los nueve meses. Después de eso no quieren saber nada de ti». Si llegó a ser tan polémico, ¿por qué sigue siendo recordado como uno de los mejores? Quizás los tiempos han cambiado y ya no nos parece tan polémico; o simplemente, en ese momento, los fragmentos de especiales de comedia no eran tan virales ni tan fáciles de sacar de contexto. «No puedes pretender que la comedia, imprudente o de otro modo, no tenga consecuencias en el mundo real. Las tiene. Puede reforzar (o retar) la manera en que la gente piensa. Se repite en los parques infantiles y en el trabajo. No es libre de consecuencias», dice el crítico de comedia Brian Logan en un artículo del diario The Guardian, refiriéndose a los especiales de Chappelle en Netflix en 2017. Cualquier idea, sea o no desde el humor, puede influenciar a alguien. Lo curioso es que Logan vea como una amenaza el estimular a la gente a pensar. Es muy difícil satisfacer a todos con el arte, porque para eso tendríamos que ponernos todos de acuerdo. Los comediantes de antes son más aceptados, nos parecen menos controversiales. Y tiene mucho sentido, porque están criticando los sucesos de su época, no los de la actual. Un chiste sobre el holocausto puede ser menos polémico ahora que en su momento. Pareciera que es menos ofensivo por el tiempo que ha pasado. Pero en la actualidad un chiste sobre la comunidad LGBTIQ+ puede llegar a ofender a mucha gente. Es entendible, ya que es un grupo que ha sufrido mucho y ha luchado por sus derechos. Aunque también es necesario entender que la comedia, desde la crítica, está para abordar los temas actuales. De eso se trata: de mostrar lo ridículas que son las situaciones de la vida real, incluso aquellas en las que se insultan y atacan a los grupos minoritarios y étnicos. Tratar estos temas desde la sátira y la ridiculización, y que podamos reírnos de esto, demuestra que más que una burla, es una crítica hacia nosotros mismos como sociedad. Habrá personas que no estén de acuerdo y las entiendo. Hay cosas que ofenden a cada uno. Lo dijo el mismo Chappelle: «Todo es gracioso hasta que te pasa a ti». Incluso, él cuenta en The Closer la trágica historia de cómo se suicidó una amiga transgénero y, de repente, hace un chiste. Reconoce que es inapropiado, pero como su amiga era comediante, y la conocía bien, sabe que se hubiera reído. Ahí me di cuenta de que no tenía nada de malo ver, de vez en cuando, la muerte de mi mamá con humor. Ella también se hubiera reído.