Los juegos del cobre en Putumayo

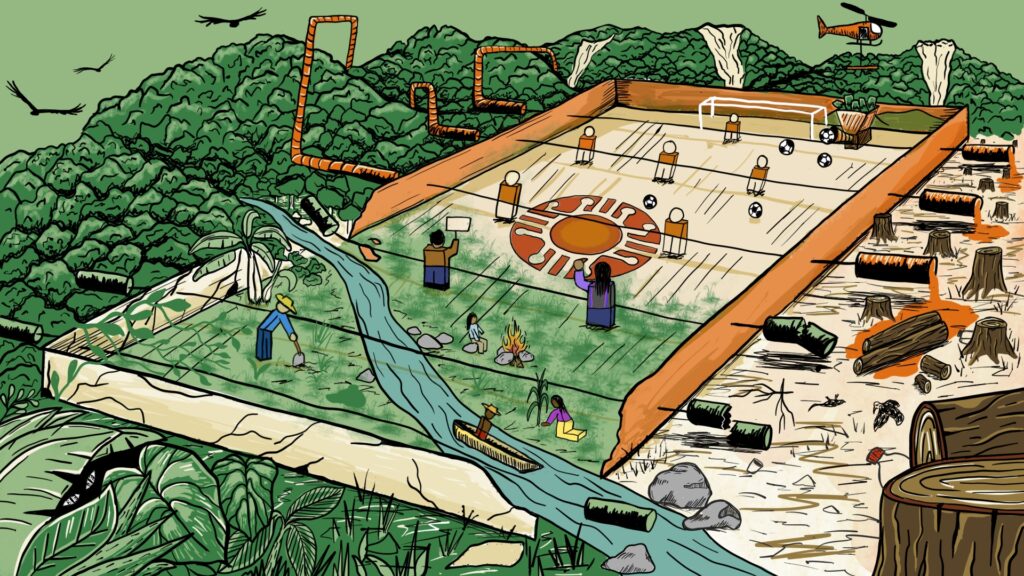

La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero

Sembrando resistencias

Parque principal de Támesis, Antioquia. Foto: María Camila García Patiño. Se siembra resistencia como se siembra cualquier cosa: con cariño, paciencia, voluntad, y, sobre todo, con esperanza de poder cultivar sus frutos. En su tercera acepción, el diccionario de la RAE define resistencia como “un conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio”. La cultura y el arte intencionados en las nuevas generaciones, el poder del agua, la fuerza en los actos cotidianos del campesinado y la búsqueda por desarrollar nuevas economías han llevado a la comunidad de Támesis por diferentes caminos para alejarse de la sombra que amenaza con oscurecer su futuro. Creemos en la importancia y el impacto del periodismo universitario como una herramienta a nuestro alcance para dar a conocer las historias de una comunidad que se enfrenta a la minería en su territorio. Como periodistas en formación tenemos un compromiso con la verdad y la rigurosidad en la investigación; no tenemos un afán extractivista donde llegar a un lugar, sacar lo que necesitamos e irnos son actos sucesivos. Dentro de nuestras posibilidades buscamos mostrar de forma fiel lo que sucede en Támesis para dar a conocer algunas de las dinámicas de resistencia a la minería que allí se manifiestan. Los tamesinos esparcen semillas y siembran resistencias. Nosotros, estudiantes de periodismo, miramos de cerca sus brotes, los investigamos y ayudamos a que estos sean vistos. Si la minería acecha, Támesis resiste La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra. Anneth Sofía Huérfano Torres | annethsofia.huerfano@udea.edu.co Sofía Parra Álvarez | s.parra1@udea.edu.co Reportaje: Si la minería acecha, Támesis resiste En Támesis, la resistencia a la minería se cultiva como la tierra: con paciencia, esperanza y voluntad colectiva. Cuatro fuerzas sostienen esa defensa del territorio: la labor cotidiana del campesinado, la protección del agua, la apuesta por un turismo que conserva en lugar de extraer y una cultura que transmite memoria y unión. Presiona cada botón para conocer las historias. Agua En Támesis, el agua se convirtió en el corazón de la defensa territorial. Desde los nacimientos y los ríos hasta el agua que sale por la llave, cada gota impulsa la resistencia a la minería. Documental: El agua que cuidamos Reportaje: La minería no calma la sed Campesinos Los campesinos fueron la primera voz en alertar sobre los riesgos del extractivismo. Con su conocimiento del territorio, demuestran que la tierra vale más cuando se cultiva. Entrevista: Voces que siembran siempre y resisten cuando toca Entrevista: Recetario para cosechar resistencias Cultura El arte, a través de la pintura, la música y el encuentro, se transformó en una herramienta defensiva. Cada expresión reafirma que el territorio no es mercancía sino identidad. Serie web: Semillas de resistencia Turismo El turismo emergió como una alternativa que valora el paisaje y a sus comunidades. Montañas, cascadas y petroglifos hacen parte de la historia de un pueblo que elige cuidar. Pódcast: Las caras del turismo Dirección – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Asistencia de dirección – Valeria Londoño Morales Producción – Pablo Giraldo Vélez y Janis Ascanio Maestre Diseño web – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Diseño sonoro – Gisele Tobón Arcila Reportaje – Anneth Sofía Huérfano Torres y Sofía Parra Álvarez Agua – Janis Ascanio Maestre, Cristian Dávila Rojas, Valeria Londoño Morales, Salomé Tangarife Rico y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Campesinos – Anneth Sofía Huérfano Torres, Pablo Giraldo Vélez, Daniel Esteban Gómez Penagos, Sofía Parra Álvarez y Gisele Tobón Arcila Cultura – Heidy Johana Díaz Chaverra, Verónica Lucía Zarama Guerrero, Sara Hoyos Vanegas y Joan Manuel Guarín Castañeda Turismo – Natalia Chaverra Cadavid, Gissell Alejandra Galindres Inguilán y Estefanía Salazar Niño

Guainía se le planta a la minería con el turismo

En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció

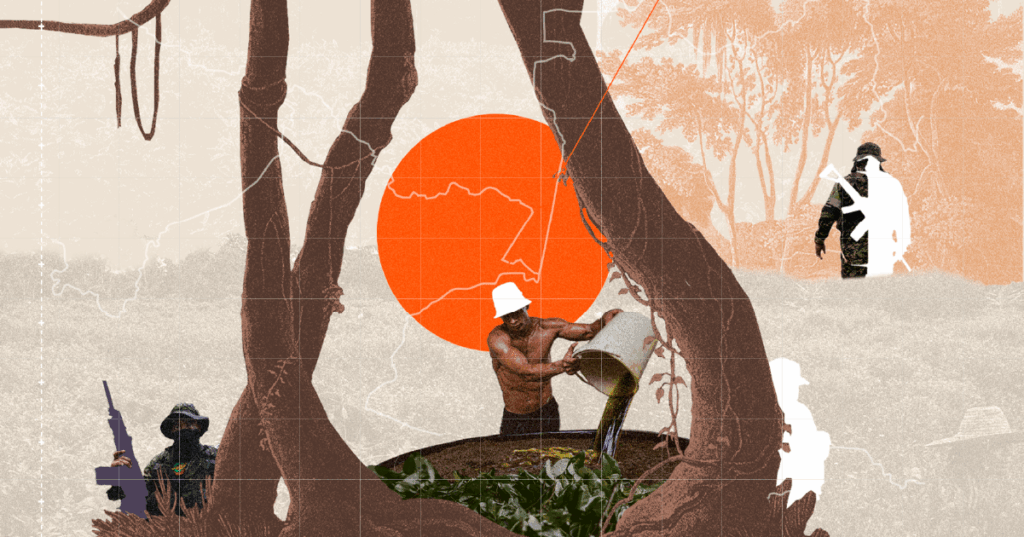

Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo

En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara

Miguel Ángel Pabón, el defensor ambiental que se oponía a una represa y desapareció en 2012

Entre 2009, cuando inició la construcción de Hidrosogamoso, y 2014, cuando empezó a funcionar la hidroeléctrica, fueron asesinados al menos seis defensores del territorio, y uno más fue desaparecido. Esta es la historia del último de ellos. Aunque en 2020 hubo una condena a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel, su cuerpo aún no ha aparecido. Foto: Jaime Moreno Vargas. ¿Quién era usted, Miguel Ángel? ¿Por qué caminaba tanto con unos zapatos muy incómodos, que además le sacaban ampollas? ¿Por qué vivía obsesionado con ayudar a los más pobres si a veces no tenía ni para las tres comidas diarias? ¿Por qué cuando les pedí que me dijeran que era lo que más recordaban de usted, dos personas coincidieron en que sus abrazos se caracterizaban por ser amplios, largos, sin medida de tiempo ni espacio? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información sobre las condiciones en que usted desapareció, a las 11 de la noche del 31 de octubre de 2012? ¿Quiénes eran los hombres armados que lo sacaron de su casa ese día? ¿Por qué querían hacerle daño? ¿Dónde está ahora, Miguel Ángel? De Miguel Ángel Pabón quedan pocos registros gráficos, pero muchísimos recuerdos entre los compañeros que, durante cuatro años, lo acompañaron a luchar contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidrosogamoso. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Existe un Día Internacional de Acción Contra las Represas. La mayoría de la gente —al menos la que no vive cerca o la que no trabaja en eso que el diccionario define como una “obra para contener o regular el curso de las aguas, generalmente de hormigón armado”— desconoce la efeméride, pero los líderes sociales y defensores ambientales de nueve municipios de Santander la tienen marcada en sus agendas desde hace por lo menos 15 años. Por eso eligieron el 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción Contra las Represas, para bloquear la entrada del campamento de los 4.000 obreros que desde hacía dos años avanzaban en la construcción de la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto hidroeléctrico que prometía ser uno de los mayores generadores de energía y desarrollo de Colombia. Aunque la protesta estaba agendada para las 6 de la mañana, Miguel Ángel Pabón estuvo ahí, en el campamento El Cedral, a 67 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conduce a Barrancabermeja, a las 4 de la madrugada. Ya era una cara visible de quienes defendían al río Sogamoso y a las comunidades de la zona. No solo porque el desvío del cauce del río estaba comenzando a alterar su seguridad alimentaria, en una región donde la pesca jugaba un papel muy importante en el sustento de la gente. También porque muchos se enteraron de la existencia de la hidroeléctrica cuando ya había empezado su construcción. Y porque no había claridad de si Isagen, la empresa a cargo del proyecto, había realizado todos los estudios necesarios para prever si el embalse aumentaría la sismicidad de la zona, en un departamento que acumula más del 60 % de los temblores de Colombia. Ese 14 de marzo, a los campesinos y pescadores se unieron estudiantes, ambientalistas, miembros de distintos sindicatos y varias decenas de volqueteros que trabajaban en la obra: hacía tres meses que Isagen no les pagaba sus servicios. Duraron tres días en la entrada del campamento. “Ese bloqueo fue un hecho político muy importante. Un punto de quiebre en nuestras luchas sociales”, me cuenta trece años después Mauricio Meza, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, que hoy dirige la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso, una oenegé creada en Santander hace casi 30 años. Hecho político. Punto de quiebre en las luchas sociales. Y acción que también influyó en la desaparición de Miguel Ángel. De eso está convencido Mauricio. “Esas volquetas luego se supo que eran de ‘paracos’ y de manes que robaban gasolina. Ellos dijeron que se sumaban al bloqueo y se iban detrás de nosotros para que les pagaran, pero cuando al segundo día de protesta nos mandaron al ESMAD y comenzaron a darnos con todo, uno de los contratistas de las volquetas que nos había ayudado sacó un revólver y empezó a dispararles, y eso me puso a desconfiar mucho porque significa que la movilización estaba infiltrada”, afirma. Ese contratista se llama Jorge Larrota Portilla y en 2020 fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel. El problema es que el cuerpo aún no ha aparecido y, por ello, oficialmente sigue reportado como desaparecido. Mauricio Meza, uno de los amigos más cercanos de Miguel Ángel Pabón, sostiene una foto del líder desaparecido en octubre de 2012. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Según un documental web de la organización ambientalista Censat Agua Viva, titulado “Remolinos de guerra y desarrollo en el río Sogamoso en Santander”, entre 2009, año en que comenzó la construcción de la represa, y 2014, año en que empezó a funcionar, al menos seis defensores ambientales fueron asesinados, y uno más resultó desaparecido. Luis Alberto Arango Crespo fue asesinado el 12 de febrero de 2009. Lideraba la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la ciénaga del Llanito, de Barrancabermeja. Herbert Sony Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2009. Era el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja. Marco Tulio Salamanca Calvo fue asesinado el 3 de septiembre de 2009. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marta, del municipio de Girón. Honorio Llorente Meléndez fue asesinado el 17 de octubre de 2009. Presidía la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches. Jairo Rodríguez Caro fue asesinado el 13 de abril de 2011. Era líder comunitario de la vereda Marta, la misma de Marco Tulio. Miguel Ángel Pabón Pabón fue desaparecido el 31 de octubre de 2012. Era uno de los creadores del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Los Acacios, en San Vicente de Chucurí, y miembro del movimiento Ríos Vivos Santander. Y Armando Caballero Toscano fue asesinado

Selva en fuga: el tráfico de madera que devora los bosques bolivianos

En la frontera entre Bolivia y Perú, el paso de madera ilegalmente extraída de la Amazonía, incluso de zonas protegidas, es común y se hace en medio de un entramado de corrupción en varios niveles y con la participación de grupos que siguen operando entre las sombras, invisibles pero presentes. Los controles de los dos Estados son pocos, a veces no llegan a tiempo y otras, nunca. Los bosques del departamento de Pando, Bolivia, ocupan una superficie aproximada de 6,4 millones de hectáreas, de las cuales 94 % corresponden a bosques tropicales. Inserto completamente en la Amazonía, este departamento alberga una rica biodiversidad. Los árboles de sus bosques pueden alcanzar más de 40 metros de altura y vivir varios siglos. Foto: Eduardo Franco & Ernest Drawert. Selva adentro, en el norte del departamento de Pando, Bolivia, la vegetación parece tragarse la ruta. El paisaje se vuelve más denso y menos vigilado. En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con Perú. Por este camino, los vehículos escasean. Solo las motocicletas cruzan el monte con frecuencia, muchas cargadas hasta con cuatro miembros de una familia, incluidos niños. Por el mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes. No vienen por turismo ni por parentesco. Son traficantes de madera. https://delaurbe.udea.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Drone-bosques-Pando-Bolivia.mp4 “Sí, hemos vendido madera a peruanos”, admite un miembro de la comunidad rural campesina, usualmente llamados comunarios, que prefiere no revelar su nombre. Lo hace sin orgullo ni temor, como quien comenta algo cotidiano. “En triple”, explica. Cuando le preguntamos si entra hasta la comunidad, la respuesta llega sin vacilación: “Entra hasta donde sea. Rompe el monte”. Los triples son grandes camiones con tres pares de ruedas parecidas a las de un tractor. Su carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador, e ingresados a Perú desarmados como chatarras. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar y son usados para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada. Una vez hecho el trato con el comunario, los triples ingresan atropellando la selva con su doble tracción, resistiendo el barro y trepando pendientes. En ellos van los responsables de cortar y cargar la madera: taladores y estibadores. Llevan motosierras, combustible, y los llamados “castillos”: una herramienta de metal que une a dos motosierras para que puedan cortar al mismo tiempo, aserraderos móviles que pueden transformar un tronco de 40 metros en tablones en cuestión de horas. Operan de noche, en grupos pequeños, eficaces. Entran, cortan, acumulan la madera en lugares conocidos como “rodeos” y finalmente, los estibadores la cargan a los triples para regresar a Perú. «Las especies codiciadas son: mara, cumarú, cedro, roble, y almendrillo. Paradójicamente, las últimas tres tienen prohibición de extracción y se encuentran bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres». (CITES). Algunos cruzan incluso los límites de la Reserva Manuripi, donde la extracción maderera comercial está completamente prohibida. Aun así, los campamentos se montan. Los motores rugen. Los árboles caen. La ley es apenas un murmullo. Desde 2005, los guardaparques han realizado operativos para desalojar campamentos y quemar triples incautados. El último se registró en 2023, según un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Nos pide reservar su nombre. Los traficantes han puesto un precio sobre su cabeza. Lo que se arriesgan a hacer no es menor. Transportar madera ilegal por rutas bolivianas debería implicar el cruce de al menos algún punto de control. Pero en toda la carretera recorrida por nuestro equipo periodístico, solo se encontraron dos controles policiales. El más cercano a las comunidades, en Empresiña, es apenas una cabaña de madera con una cuerda colgante que se alza para dar paso. «No hay puntos de control forestal. No existen oficinas de aduana. Y cuando no hay papeles que acrediten el origen de la madera, los billetes hacen el trabajo. Con sobornos, los oficiales miran a otro lado. Todo tiene lugar en un paisaje que parece diseñado para el contrabando, donde los árboles valen más muertos que vivos». Los papeles que blanquean la madera ilegal Después de viajar en triple, la madera es cargada a un camión semitrailer y se moviliza con la obtención de una Guía de Transporte Forestal (GTF) falsificada. Cuando es legal, esta guía se trata de un documento oficial emitido por el Estado peruano, que “ampara la movilización de productos y subproductos forestales maderables”. El camión “triple” peruano decomisado en febrero de 2025 por la ABT Pando en un operativo en la comunidad Alta Gracia, municipio de Filadelfia, está estacionado afuera de sus oficinas en Cobija. Foto: Eduardo Franco. Pero nada en este negocio ilícito es gratuito. Obtener una de estas guías, esa hoja que abre las barreras al contrabando, no es un trabajo sencillo ni barato. Hasta ahora, dos grandes entramados han sido develados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Madre de Dios, departamento peruano que comparte una línea fronteriza de aproximadamente 120 kilómetros con Bolivia. El primero, en 2020, se denominó “Los Hostiles de la Amazonía”. Una red de extracción, acopio y transporte de madera con ayuda interna, cuya organización se divide en tres grupos: los comercializadores, que se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y otros; los tramitadores o blanqueadores, quienes consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios; y los funcionarios, que a cambio de dinero no registran la documentación ni verifican el volumen o especie de la madera transportada, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales. La investigación de este caso se abrió en distintas fases y en

¿Cambiar el mapa de Colombia? Cómo la gobernanza indígena en la Amazonía invita a imaginar un país distinto

Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) llevan 34 años en el limbo jurídico: la Constitución de 1991 las reconoció, los pueblos amazónicos ya las ejercen, pero el Estado aún no las formaliza. El racismo estructural, la resistencia al cambio y la burocracia han frenado el proceso en la Amazonía, limitando sus contribuciones para contener las amenazas que hoy la acechan. “Las narrativas del mundo donde solo el humano actúa, esa centralidad, silencia todas las otras presencias”.Ailton Krenak Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios. Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza. Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas que nos mostraban en las clases de geografía cuando señalaban: “allá, la selva”. Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar. La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos. Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades. Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes y surgen del vapor de agua que se libera en la atmósfera, y que influyen en los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua dulce. Imagen aérea del río Mitú. Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos. Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —lo que se conoce como la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio. “El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas. “Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas. Para eso han trabajado desde hace años y por esa razón, cada cierto tiempo, ella y otros líderes amazónicos, deben viajar a Bogotá desde sus comunidades para reuniones con funcionarios públicos, cooperantes y aliados. Cada vez que sale, Yucuna tiene que navegar desde su comunidad Mamurá hasta La Pedrera, un viaje de 12 horas en lancha por el Mirití Paraná y luego por el Caquetá, dos ríos que serpentean en medio de la selva. Las múltiples tonalidades de verde la acompañan en el camino por donde suben y bajan embarcaciones con pasajeros y provisiones. Tras el largo viaje llega a La Pedrera, la población más grande de esta zona. Ahí hay una pequeña pista de aterrizaje desde donde, al día siguiente, toma un vuelo de 45 minutos rumbo a Leticia y después otro, de una hora y 40 minutos, a Bogotá. Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros. Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes. Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales. El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos

Los árboles que borran la sabana: la colonización ‘verde’ del Vichada

En los Llanos Orientales ocurre una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia: miles de hectáreas de sabana han sido convertidas en monocultivos de eucalipto y acacia. Este negocio “verde” está sembrado sobre la acumulación de tierras y el despojo a comunidades indígenas. Este texto integra el especial No es bosque, es despojo: La colonización ‘verde’ de los Llanos Orientales, de Mutante, La Liga Contra el Silencio y Runrun.es. Foto: Jorge Luis Rocha. Graciliano Fonseca vivió 40 años en los Llanos Orientales sin ver jamás un eucalipto. Hasta que, en 2020, una empresa privada plantó miles de esos árboles de origen australiano en la tierra en la que vive su comunidad. En dos años, los eucaliptos ya medían más de cinco metros, mientras los pequeños árboles de mango que él había sembrado seguían sin crecer. “Esas son matas científicas, me sorprendieron”, dice. No se equivoca. Son eucaliptos modificados genéticamente para desarrollarse más rápido que cualquier árbol nativo del Vichada. La llanura con árboles diversos como congrios y chaparros fue sustituida por una pared de árboles idénticos que tapó el horizonte. Los niños más pequeños de la comunidad indígena de Wasapana Dagua, a la que pertenece Graciliano, a tres horas por tierra de la capital Puerto Carreño, apenas tienen recuerdos de cómo se veía la sabana antes de los eucaliptos. “Crecieron delante de nosotros”, dice Cristian, de once años. Vichada es el departamento de Colombia con más hectáreas de plantaciones forestales, por encima de Antioquia. Foto: Jorge Luis Rocha Cristian tenía siete cuando los ingenieros llegaron a tomar medidas para la plantación, en febrero de 2020. En sus chalecos estaba grabado con letras verdes el nombre de una empresa de Medellín: Inverbosques. Es una de las protagonistas del auge de la industria forestal en Vichada. En pocos años, los eucaliptos y las acacias de origen australiano han redefinido el paisaje del segundo departamento más extenso de Colombia. Las plantaciones de estos árboles en las sabanas del Vichada abarcan 115.000 hectáreas, más de dos veces el área urbana de Bogotá. “Es una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia, solo comparable tal vez a la pérdida de selva húmeda tropical en la Amazonía”, explica Sergio Estrada Villegas, ecólogo y profesor de la Universidad del Rosario. No solo ha cambiado el ecosistema, también la propiedad de la tierra. Durante los últimos 30 años, los discursos oficiales han presentado al Vichada como un espacio vacío, a la espera de ser llenado por el capital. “Una tierra plana, sin piedra, con agua y sin montaña”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en un discurso en 2003. Una tierra —agregó justo después— que podía colonizarse “sin el obstáculo ecológico de llegar con un hacha” porque no había siquiera árboles para cortar. Esa visión, impulsada por los bajos precios de la tierra, fue la que atrajo a los inversionistas de las plantaciones de eucaliptos y acacias. Su idea original era cortar los árboles y exportar la madera. El camino más rápido es a través del río Orinoco, que separa a Vichada de Venezuela y continúa su curso por ese país hasta el mar. Esa fue la ruta que propuso en 1999 el Consejo Regional de Planificación de la Orinoquía. El plan, sin embargo, dependía de la relación entre los dos países. Las tensiones políticas con Venezuela en las últimas décadas dejaron a los empresarios con las plantaciones sembradas, sin saber qué hacer con ellas. “En 2015 estábamos en un momento crítico en el que nos preguntamos qué íbamos a hacer con esa madera”, dijo Natalia Quevedo, la gerente de Inverbosques, en una entrevista con Mutante. Los negocios ambientales fueron la respuesta. En medio del interés mundial por opciones para contener la crisis climática, los hasta entonces inversionistas de la madera descubrieron en esas plantaciones un tesoro verde. Varias empresas se volcaron a la generación de energía con la madera de los árboles, como una forma de reemplazar los combustibles fósiles como el petróleo. Las dos especies de árboles más plantadas en la Orinoquía son Acacia mangium y Eucalyptus pellita. Foto: Jorge Luis Rocha. En 2021, el Grupo Santo Domingo, uno de los cinco más ricos de Colombia, inauguró en Puerto Carreño, capital del Vichada, una planta de energía a partir de la madera de las plantaciones. El principal proveedor de la planta es Forest First, una empresa estadounidense con 14.000 hectáreas de eucaliptos sembradas en Vichada (para profundizar en este tema, puedes leer el artículo “El negocio ‘verde’ de los Santo Domingo dejó a oscuras a la capital del Vichada”). Al principio, Inverbosques consideró entrar también al campo de la generación de energía. Pero, según la gerente Quevedo, encontró una opción más rentable. Desde 2017, la empresa antioqueña se dedica a vender bonos de carbono: un mercado en el que empresas contaminantes, como grandes compañías petroleras, pagan para compensar sus emisiones de CO2. La ganancia de Inverbosques comenzó a depender de dejar los árboles plantados, sin cortarlos, y recibir recursos de estas empresas extranjeras. “Salimos al mundo a ofrecer que el Vichada podía convertirse en la segunda Amazonía”, dijo Natalia Quevedo. Pero esa Amazonía artificial está sembrada sobre predios de origen baldío: tierras que el Estado debe adjudicar a sus ocupantes históricos o a personas sin tierra. En Vichada, son sitios habitados desde hace siglos por comunidades indígenas como la de Wasapana, que quedaron excluidas y despojadas en medio de la fiebre de compra de tierras de las últimas dos décadas. La ley en Colombia establece límites a la adquisición de tierras de origen baldío para evitar su acaparamiento. A este límite se le llama Unidad Agrícola Familiar (UAF). En la zona del Vichada en la que Inverbosques tiene sus plantaciones, el tope es de 1.293 hectáreas. El proyecto de esta empresa, sin embargo, ocupa 104.000 hectáreas, según reportó en un informe público de 2024. La explicación de la gerente Natalia Quevedo es que solo se dedican a gerenciar la siembra y el mantenimiento de las plantaciones, y que las tierras donde están plantados

El deslizamiento en La Gabriela: catorce años de escombros y voces no escuchadas

Catorce años después del deslizamiento en La Gabriela, la comunidad sigue exigiendo justicia y reparación a la Alcaldía de Bello por la pérdida de sus familiares. El municipio está condenado desde 2021 por omisión de los deberes de prevención en una escombrera ilegal, detonante de esta tragedia. El 5 de diciembre de 2024 se realizó una ceremonia en honor a las víctimas en el lugar de la tragedia. Fotografía: Sara Vanegas Cardona Lo ocurrido el 5 de diciembre de 2010 quedó marcado como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Bello, Antioquia. Ese día, un deslizamiento de tierra en la comuna Zamora sepultó el sector Calle Vieja del barrio La Gabriela y dejó 88 víctimas mortales y 37 viviendas destruidas bajo toneladas de lodo y escombros. Catorce años después, integrantes de la comunidad trabajan por mantener viva la memoria de las víctimas y luchan por la justicia y la reconstrucción del tejido social. La catástrofe no fue un hecho imprevisible. Desde 2005, entidades como Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DIPAD-BELLO) y la Fiscalía seccional 203 con sede en Bello, habían advertido sobre el riesgo en la zona. El día del desastre, alrededor de las 3:30 de la tarde, el terreno cedió y liberó una avalancha de tierra que arrasó todo a su paso. Witter Madrigal Maya es una mujer de 43 años. Trabaja vendiendo tenis y además es chef. También es sobreviviente de la tragedia, y se encontraba ese día en el barrio, en la casa de su madre. “Yo estaba en la misma casa (la de su mamá), pero en el tercer piso. Se escuchó un trueno grande, pero como estaba haciendo sol, salimos a ver que era, y vimos la tierra que bajaba como girando. Pensé que eso solo iba a sacudir la casa, pero no, la tumbó completa y fuimos a parar como a unos 10 metros”, relata Witter. Ella cuenta que los organismos de socorro llegaron de inmediato y la evacuaron, pero muchas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. “Aún recuerdo como el drywall se me cayó en la cara; me reventó los oídos, la boca, la mano y caí de rodillas”. Witter tenía 29 años y ese día perdió a 10 familiares, entre ellos su hija de 8 años, su madre, tres hermanos y cinco sobrinos: “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. El 5 de diciembre de 2010 se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio La Gabriela, en Bello, que dejó más de 80 víctimas mortales. Fotografía: Colprensa. Negligencia y justicia dilatada El deslizamiento de La Gabriela pudo haberse prevenido. Según un artículo publicado por El Espectador, las investigaciones posteriores revelaron que el municipio de Bello había sido advertido en múltiples ocasiones sobre el peligro por la Fiscalía General de la Nación, Ingenieros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y miembros de la Policía Ambiental. Estudios técnicos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) años antes del evento indicaban que la acumulación de escombros en la zona había afectado gravemente la estabilidad del terreno. A pesar de las advertencias, la Alcaldía no implementó controles sobre la escombrera ni evacuó a las familias que vivían en las áreas más vulnerables. Así lo confirma Witter, quien asegura que el municipio ya tenía órdenes de cerrar el lugar. Señala que debieron llevar personas experimentadas en el tema para evaluar los suelos, y lo más importante, informar a la comunidad: “si mi familia se entera de un riesgo así, se lo aseguro que nos íbamos, así fuera debajo de un puente, pero no nos quedábamos ahí”. Según Liliana Petro, abogada del grupo familiar de Witter, las víctimas comenzaron a presentar demandas en contra del municipio de Bello desde el 2013. Sin embargo, los casos se han prolongado debido a algunas maniobras dilatorias por parte de la administración local. Un ejemplo de esto fue en el 2020, cuando el municipio presentó una prueba extemporánea con la intención de incluirla en todos los procesos legales, algo que no era permitido por estar fuera de los términos establecidos. Dicha prueba consistía en una denuncia penal que atribuía la responsabilidad a un grupo al margen de la ley encargado de la operación de un parqueadero y un lavadero ubicados en el terreno. “Si ellos (el municipio de Bello) querían eso como prueba, debían ingresarlo en el momento probatorio disponible, no después. El juzgado no lo aceptó, y concluyó que esa no era la única causa porque el municipio, como autoridad, debía manejar la situación”, explica Liliana a propósito de la prueba presentada. “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. Witter Madrigal Maya, sobreviviente de la tragedia Sin respuestas de la Alcaldía La Alcaldía de Bello ha enfrentado por lo menos 57 procesos judiciales relacionados con la tragedia. En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio en el caso de la demanda interpuesta por la firma de abogados Javier Villegas Posada, en representación de tres familias, y le ordenó indemnizar a cada una con 1.300 millones de pesos, al considerar que la administración local tuvo fallas en la atención y prevención del desastre. En junio de 2023, el mismo tribunal volvió a condenar al municipio de Bello. En esa ocasión le ordenó indemnizar a la familia de cuatro niños que perdieron la vida en la tragedia. Esta demanda también fue representada por el abogado Javier Villegas Posada, quien aún espera el fallo de otras 12 demandas en nombre de 248 familias más. Sin embargo, las familias de las víctimas no han recibido ninguna indemnización por parte del municipio. De hecho, Witter, sobreviviente de la tragedia, afirma que el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) sí le otorgó a su familia una indemnización, pero dice que del municipio nunca ha recibido nada. Según Liliana, su abogada, lo que han hecho

Un no futuro sin agua es posible

La crisis que atravesamos, así como las que vendrán, nos enfrenta a dos retos en gestión de los recursos hídricos. Primero, su disponibilidad, cada vez menor; y segundo, su distribución, que históricamente ha sido desigual. Ambos problemas podrían agravarse si no tomamos medidas urgentes para gestionar mejor el agua. Ha vuelto a llover sobre Colombia. Mientras escribimos este editorial, los titulares de los medios de comunicación cuentan que, por fin, hay una recuperación en el nivel general de los embalses. Ya rodea el 30 % y comienza a alejarse del número crítico que amenazaba con un racionamiento energético (27 %). Pero no sabemos qué puede pasar desde este momento hasta que usted nos lea, si efectivamente llegará un período de estabilidad climática antes de la llegada del fenómeno de La Niña o si, al contrario, este se adelantará y pasaremos de sufrir por la escasez a padecer los estragos que nos puede traer la abundancia mal gestionada del agua. Aunque somos el país con más páramos en el mundo y uno de los que tiene mayores reservas hídricas, también enfrentamos la paradoja de que el 25 % de los colombianos no tiene acceso adecuado a agua potable, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que Bogotá, la capital, ha tenido que tomar medidas de racionamiento de agua que podrían extenderse hasta por un año, según el alcalde Carlos Fernando Galán. El problema no se reduce al “arrunche hídrico” que propuso el mismo Galán en un torpe intento pedagógico. América Latina y el Caribe son de las regiones con más recursos hídricos disponibles, según datos de la FAO. Sin embargo, como muestra el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, esa disponibilidad viene en caída, de más de 35.000 metros cúbicos per cápita en 2010, a menos de 30.000 en 2018. Tenemos mucha agua, pero no tanta. La tendencia del planeta dibuja un futuro con todavía menos agua disponible para el consumo humano, un futuro construido desde un presente en el que la gestión eficiente y la distribución justa de ese recurso nos están quedando grandes. En Antioquia, aunque el estrés hídrico parece menor, no hay que celebrar. Al corte del 23 de abril, y tras varios días de lluvias, el embalse Riogrande II estaba en 39.3 %, La Fe en 53.2 % y Piedras Blancas en 62.6 %. Estos tres embalses proveen el 94 % del agua del Valle de Aburrá. Aunque Medellín no ha enfrentado racionamientos, Barbosa, municipio del norte del valle, completó casi dos meses con cortes por el bajo nivel de agua de la fuente de suministro y porque, a raíz de la escasez, el consumo aumentó hasta 130 %. Pese a que la actualidad de la capital antioqueña luce menos grave, EPM sabe que el suministro del futuro no está garantizado ante el imparable crecimiento poblacional del área metropolitana. Es por eso que ha contemplado la posibilidad de hacer más embalses de agua en el Oriente antioqueño, una subregión donde el agua no es solo fuente de vida, sino también de conflictos debido a presiones como las del turismo, la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam en 2022, hasta ese año el uso doméstico del agua en Antioquia era de un poco más del 10 %. Casi un 35 % se destinaba a generar energía, mientras que un 40 % comprendía a los sectores agrícola, piscícola y pecuario. Por su parte, la minería demandaba el 10 %, pero esa cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que abarca la mitad de la demanda nacional de ese sector. Los porcentajes restantes se comparten entre la industria y los servicios. Y claro, estas cifras abren una discusión sobre quiénes deben asumir la tarea de ahorrar, pues cada sector tiene un impacto diferenciado en la demanda. Sin embargo, aunque su consumo sea inferior, a los hogares también les corresponde la responsabilidad de gastar menos. Solo en el área metropolitana se consumieron 310 millones de metros cúbicos de agua en 2023, según EPM. Esto equivale a imaginar un chorro por el que salen 9.8 metros cúbicos de agua cada segundo. Para ese año tuvimos 315 millones de metros cúbicos disponibles. El doctor en hidrología Julio Eduardo Collazos considera que el problema es que falta empoderamiento de las entidades públicas respecto a la importancia del agua. Por eso, incentivar la reducción de su consumo, como en Bogotá, no es suficiente; mucho menos cuando hay una altísima incertidumbre sobre la disponibilidad hídrica futura: “A más población, un mayor consumo que no se puede obviar”. Desde el 2010, Colombia tiene una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta obliga a todos los municipios a tener un plan integral para el agua. Pero, como afirma Collazos, una cosa es nombrar la gobernanza del agua y otra es adoptarla. En 2022, el Departamento Nacional de Planeación evaluó los resultados del PNGIRH y resaltó que las entidades nacionales necesitan: “mayores capacidades administrativas, humanas y económicas para mejorar los resultados en la gestión del agua”. El Niño que va terminando también es buen ejemplo de esto. Pese a que comenzó a mediados del 2023, y ante las múltiples alertas por una posible crisis, las medidas no parecen haber sido efectivas, oportunas ni suficientes. Y lo irónico es que esta crisis y esta conversación ocurren justo cuando el Gobierno, al mando de Gustavo Petro, tiene el agua como un eje de su discurso y de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 11 de abril, Petro aseguró que entre sus principales políticas de adaptación al cambio climático –otro de sus leitmotiv– está la dotación de agua a toda la población del país y un adecuado saneamiento ambiental. Efectivamente, el PND propende por un ordenamiento territorial alrededor del agua y considera la necesidad de atender los conflictos relacionados con la disponibilidad y el uso de esta. A falta de indicadores para medir cómo esa disposición se ha traducido en hechos, el enfoque es adecuado, pues