Los juegos del cobre en Putumayo

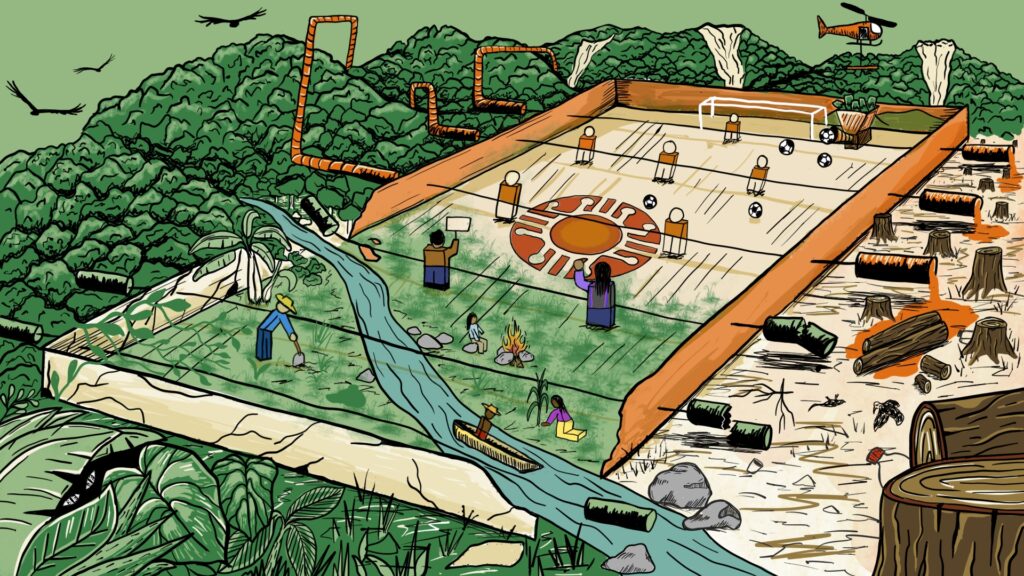

La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero

El infierno de los justos: del palacio a las aulas

El 6 y 7 de noviembre de cada año se recuerda un episodio que marcó traumáticamente la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma del lugar por parte de las fuerzas militares. Casi un centenar de personas murieron en estos hechos de los que todavía queda mucho que contar. En este trabajo, que apuesta por la investigación periodística y la instalación artística, evidenciamos un ángulo no explorado hasta ahora. Ilustración: Isabella Londoño. Hace 40 años, la toma y retoma del Palacio de Justicia marcó a Colombia para siempre. Muchas historias se han contado a lo largo de estas décadas sobre los impactos de esta tragedia nacional. Pero nunca antes se había indagado en cómo, ese 6 y 7 de noviembre de 1985, las aulas de las facultades de Derecho quedaron vacías por la ausencia de los magistrados asesinados, que a su vez eran profesores… Hasta ahora. “El infierno de los justos: del palacio a las aulas” es una serie de pódcast producida por 070 Podcasts, La Liga Contra el Silencio y Revista Gaceta, que ahonda en cómo esta tragedia nacional impactó en la enseñanza del Derecho en esa época: en sus facultades, en los estudiantes, egresados, colegas e instituciones universitarias. De los 11 magistrados asesinados, ocho eran profesores de la Universidad Externado, uno del Rosario y otros varios, incluyendo también auxiliares, tenían estrechos vínculos con varias universidades en Colombia. Lo sucedido esos días en el Palacio de Justicia fue “un golpe enorme para todos los que teníamos que ver con el Derecho, porque era incinerar lo más alto que existía dentro de la profesión”, afirma Fernando Cepeda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en esa época. ¿Cómo fue ese golpe? A partir de las voces de egresados, docentes de la época y familiares, reconstruimos cómo se vivió la toma y retoma del Palacio de Justicia en los salones de clase y las facultades de varias universidades bogotanas, así como los impactos a largo plazo en la comunidad universitaria de esa época, que continúa cargando con una herida abierta, y la necesidad de hacer catarsis y memoria sobre lo sucedido. A raíz del trabajo colaborativo para la realización de esta serie de pódcast, en algún punto nos hicimos la pregunta: ¿Qué más puede ser esta historia, aparte de un formato sonoro? Por eso, en alianza con el Museo de la Independencia Casa del Florero, creamos y donamos la instalación artística Y las aulas quedaron vacías, una pieza sonora basada en esta serie de pódcast, que nos invita a un ejercicio: pausar para escuchar las voces de los testimonios que resuenan como eco de lo sucedido, y darles el lugar que merecen en esta historia. Y las aulas quedaron vacías quedará permanentemente en el Museo, como una donación de Cerosetenta, Revista Gaceta y La Liga Contra el Silencio. Pueden visitarla en el Museo de la Independencia Casa del Florero, en la Carrera 7 # 11-28, en Bogotá. Ya está al aire el primer episodio de “El infierno de los justos: del palacio a las aulas”. Escúchelo ya por 070 podcasts en su plataforma de podcast favorita, y espere los siguientes episodios en las próximas semanas.

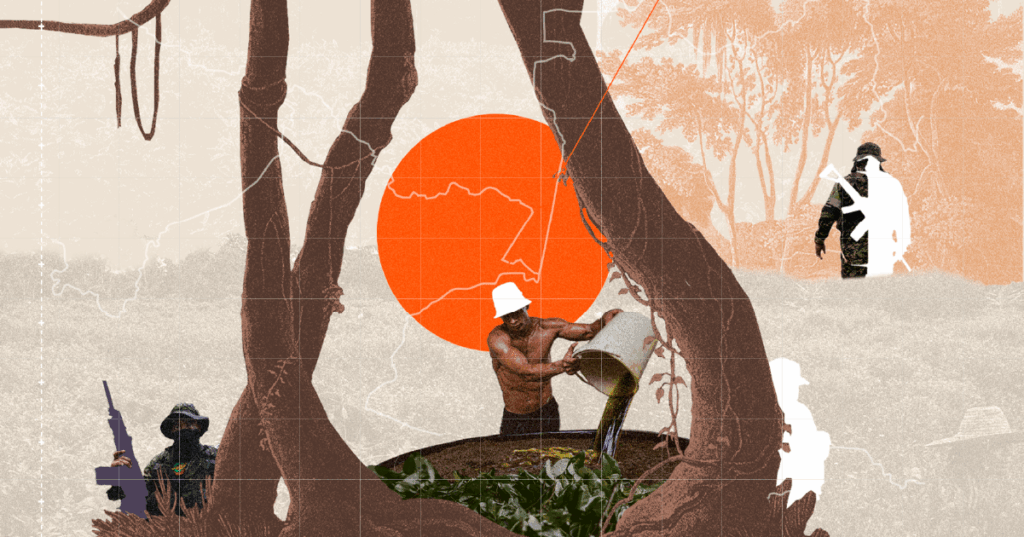

Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo

En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara

El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare

Guaviare vive una guerra inédita entre los jefes de las dos principales disidencias de las antiguas FARC: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. Además de la violencia, la población lidia con las intimidaciones por WhatsApp. El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare. Ilustración: Cigarra. Los ojos negros y brillantes de Carlos*, un campesino que ahora mira por la puerta de su tienda a ver si viene alguien, ya no se cierran tan fácil. Hay noches en las que pasa derecho, dice después su esposa, que lleva puesto un vestido de seda hasta los pies. Va agarrada del espaldar de una silla de cuero negra, en una camioneta que esquiva los huecos de una trocha porosa en el departamento de Guaviare. Le dicen “la trocha ganadera”. Es una vía de 140 kilómetros, rasguñada por las llantas y la lluvia. Conecta a sesenta veredas y, desde hace unos meses, es un terreno en disputa de las disidencias de las antiguas FARC por ser una arteria estratégica para una guerra que aquí tiene dos nombres: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. El primero es el jefe del Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen quienes fueron señalados de poner dos cilindros bomba en una base aérea militar en Cali, solo unos días antes de que se publicara este texto, y por eso el presidente Gustavo Petro ahora pide meterlos en una lista de organizaciones terroristas. El segundo, en cambio, sigue negociando algún acuerdo de paz con el gobierno. Carlos sabe muy poco de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, pero lo que deciden en su guerra se mete con sus días y sus noches. Sabe que antes eran parte de un mismo grupo y ahora no. Sabe que si uno de sus hombres, de cualquier bando, pasa por su tienda, le toca atenderlo. Sabe que si viene un soldado del Ejército es mejor no hablarle porque se gana un problema. Sabe que si lo llaman a su celular y no contesta, después vendrán a reclamar. No sabe qué deparará esta pelea porque lleva toda su vida acostumbrado a tener que lidiar con un solo grupo. Es domingo. Ya pasó el intenso verano y el cielo está tapado de nubes. La camioneta esquiva las cicatrices de la tierra anaranjada de la carretera, se mece como una cuna de bebé y pasa por una iglesia pentecostal en la que unos 15 campesinos rezan. En las casas, al pie de la misa, el ritual es otro. Desde una puerta abierta fluye a todo volumen la voz de Rafael Orozco cantando un vallenato. Dos hombres fuman y toman cerveza recostados, uno en su moto y el otro en una silla. Desde otra puerta, que queda justo al frente, se oye música popular. Cinco indígenas atraviesan la competencia musical caminando. Un perro les ladra. Varios kilómetros adelante, la camioneta frena ante una cuerda que sostiene un joven que no pasa de 20 años. Es el “peaje” que entre los campesinos montaron para arreglar la vía. “COMITÉ PROCARRETERA TROCHA GANADERA, APORTE ARREGLO PASOS CRÍTICOS”, dice el papel. Moto: 2.000. Motocarro: 5.000. Camioneta: 10.000. Turbo Sencilla: 20.000. Turbo doble: 30.000. Camión: 40.000. Mula: 50.000. Volqueta Sencilla: 40.000. Volqueta doble troque: 50.000. Un día de junio, antes de que existiera este peaje, Carlos tuvo que cerrar su negocio porque la disidencia de ‘Mordisco’ impuso un toque de queda. Estaba en su casa cuando leyó un trino del presidente Gustavo Petro: “Invito a toda la población del Guaviare a hacer verbena popular todas las noches”. Él no entendía cómo era posible que Petro los llamara a bailar en las calles mientras él estaba encerrado a la fuerza, con la puerta de metal de su negocio rozando el piso, y con la mirada clavada en el celular, como todos en su vereda (a la que no identificamos por motivos de seguridad). Afuera solo se oían los pájaros. Él no era el único que sentía a Petro desconectado. Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se ganó un dardo público del Presidente después de decir “Petro viene, da un discurso en poemas y se va”, en una entrevista para La Silla Vacía. Se refería al día en que Petro estuvo en Guaviare lanzando un documental en junio, justo el mismo día que ‘Mordisco’ escaló el toque de queda —que confinó a 10 mil personas como Carlos— a un paro armado. El Presidente minimizó el poder de los grupos con frases como: “violencia obviamente que pulula por ahí y aquí deben estarme escuchando algunos de ellos, pero no es como se pinta en la prensa”. Petro le respondió al alcalde diciéndole: “Quien no le gusta el poema es porque su corazón está muerto”. Sentado en su oficina, mientras atiende llamadas para enviar remesas a familias damnificadas por la ola invernal, el alcalde Rodríguez dice que se mantiene en sus palabras y que “cuando Petro vino a lo del documental, acá estábamos confinados por la bala y el agua”. La zozobra de esta guerra entre las disidencias en Guaviare se vive con más fuerza ahora por WhatsApp. Antes, lo normal para un líder campesino como Carlos era recibir panfletos, mensajes de voz y comunicados de alias ‘Yimi’, un miliciano de las antiguas FARC-EP que viene del Cauca y hoy es comandante del Frente 44 de la disidencia de ‘Mordisco’, la unidad que controlaba esta zona y que no pasa de 70 hombres. Pero en marzo de este año, cuando ‘Calarcá’ anunció que quería meterse a pelear el control de la “trocha ganadera”, Carlos comenzó a recibir mensajes ya no solo de ‘Yimi’. También comenzaron a llegarle los de alias ‘Miller’, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016 que dejó las armas en Vista Hermosa, Meta, y fue uno de los guardias del contenedor lleno de fusiles que las FARC entregaron en su desarme en esa zona. ‘Miller’ pasó de cuidar esos fusiles que debían marcar el final de la guerra a volver a portar uno. Estaba en casa por cárcel cuando decidió irse, primero a las filas de ‘Mordisco’, para luego terminar en las de ‘Calarcá’. Hace unos

Miguel Ángel Pabón, el defensor ambiental que se oponía a una represa y desapareció en 2012

Entre 2009, cuando inició la construcción de Hidrosogamoso, y 2014, cuando empezó a funcionar la hidroeléctrica, fueron asesinados al menos seis defensores del territorio, y uno más fue desaparecido. Esta es la historia del último de ellos. Aunque en 2020 hubo una condena a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel, su cuerpo aún no ha aparecido. Foto: Jaime Moreno Vargas. ¿Quién era usted, Miguel Ángel? ¿Por qué caminaba tanto con unos zapatos muy incómodos, que además le sacaban ampollas? ¿Por qué vivía obsesionado con ayudar a los más pobres si a veces no tenía ni para las tres comidas diarias? ¿Por qué cuando les pedí que me dijeran que era lo que más recordaban de usted, dos personas coincidieron en que sus abrazos se caracterizaban por ser amplios, largos, sin medida de tiempo ni espacio? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información sobre las condiciones en que usted desapareció, a las 11 de la noche del 31 de octubre de 2012? ¿Quiénes eran los hombres armados que lo sacaron de su casa ese día? ¿Por qué querían hacerle daño? ¿Dónde está ahora, Miguel Ángel? De Miguel Ángel Pabón quedan pocos registros gráficos, pero muchísimos recuerdos entre los compañeros que, durante cuatro años, lo acompañaron a luchar contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidrosogamoso. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Existe un Día Internacional de Acción Contra las Represas. La mayoría de la gente —al menos la que no vive cerca o la que no trabaja en eso que el diccionario define como una “obra para contener o regular el curso de las aguas, generalmente de hormigón armado”— desconoce la efeméride, pero los líderes sociales y defensores ambientales de nueve municipios de Santander la tienen marcada en sus agendas desde hace por lo menos 15 años. Por eso eligieron el 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción Contra las Represas, para bloquear la entrada del campamento de los 4.000 obreros que desde hacía dos años avanzaban en la construcción de la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto hidroeléctrico que prometía ser uno de los mayores generadores de energía y desarrollo de Colombia. Aunque la protesta estaba agendada para las 6 de la mañana, Miguel Ángel Pabón estuvo ahí, en el campamento El Cedral, a 67 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conduce a Barrancabermeja, a las 4 de la madrugada. Ya era una cara visible de quienes defendían al río Sogamoso y a las comunidades de la zona. No solo porque el desvío del cauce del río estaba comenzando a alterar su seguridad alimentaria, en una región donde la pesca jugaba un papel muy importante en el sustento de la gente. También porque muchos se enteraron de la existencia de la hidroeléctrica cuando ya había empezado su construcción. Y porque no había claridad de si Isagen, la empresa a cargo del proyecto, había realizado todos los estudios necesarios para prever si el embalse aumentaría la sismicidad de la zona, en un departamento que acumula más del 60 % de los temblores de Colombia. Ese 14 de marzo, a los campesinos y pescadores se unieron estudiantes, ambientalistas, miembros de distintos sindicatos y varias decenas de volqueteros que trabajaban en la obra: hacía tres meses que Isagen no les pagaba sus servicios. Duraron tres días en la entrada del campamento. “Ese bloqueo fue un hecho político muy importante. Un punto de quiebre en nuestras luchas sociales”, me cuenta trece años después Mauricio Meza, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, que hoy dirige la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso, una oenegé creada en Santander hace casi 30 años. Hecho político. Punto de quiebre en las luchas sociales. Y acción que también influyó en la desaparición de Miguel Ángel. De eso está convencido Mauricio. “Esas volquetas luego se supo que eran de ‘paracos’ y de manes que robaban gasolina. Ellos dijeron que se sumaban al bloqueo y se iban detrás de nosotros para que les pagaran, pero cuando al segundo día de protesta nos mandaron al ESMAD y comenzaron a darnos con todo, uno de los contratistas de las volquetas que nos había ayudado sacó un revólver y empezó a dispararles, y eso me puso a desconfiar mucho porque significa que la movilización estaba infiltrada”, afirma. Ese contratista se llama Jorge Larrota Portilla y en 2020 fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel. El problema es que el cuerpo aún no ha aparecido y, por ello, oficialmente sigue reportado como desaparecido. Mauricio Meza, uno de los amigos más cercanos de Miguel Ángel Pabón, sostiene una foto del líder desaparecido en octubre de 2012. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Según un documental web de la organización ambientalista Censat Agua Viva, titulado “Remolinos de guerra y desarrollo en el río Sogamoso en Santander”, entre 2009, año en que comenzó la construcción de la represa, y 2014, año en que empezó a funcionar, al menos seis defensores ambientales fueron asesinados, y uno más resultó desaparecido. Luis Alberto Arango Crespo fue asesinado el 12 de febrero de 2009. Lideraba la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la ciénaga del Llanito, de Barrancabermeja. Herbert Sony Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2009. Era el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja. Marco Tulio Salamanca Calvo fue asesinado el 3 de septiembre de 2009. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marta, del municipio de Girón. Honorio Llorente Meléndez fue asesinado el 17 de octubre de 2009. Presidía la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches. Jairo Rodríguez Caro fue asesinado el 13 de abril de 2011. Era líder comunitario de la vereda Marta, la misma de Marco Tulio. Miguel Ángel Pabón Pabón fue desaparecido el 31 de octubre de 2012. Era uno de los creadores del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Los Acacios, en San Vicente de Chucurí, y miembro del movimiento Ríos Vivos Santander. Y Armando Caballero Toscano fue asesinado

Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe

Entre 1999 y 2006 se registraron varios ataques por parte de paramilitares de la Sierra Nevada contra los rockeros de Santa Marta. Hoy, la ciudad vive una ola de violencia que remite a esos años oscuros.

Los árboles que borran la sabana: la colonización ‘verde’ del Vichada

En los Llanos Orientales ocurre una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia: miles de hectáreas de sabana han sido convertidas en monocultivos de eucalipto y acacia. Este negocio “verde” está sembrado sobre la acumulación de tierras y el despojo a comunidades indígenas. Este texto integra el especial No es bosque, es despojo: La colonización ‘verde’ de los Llanos Orientales, de Mutante, La Liga Contra el Silencio y Runrun.es. Foto: Jorge Luis Rocha. Graciliano Fonseca vivió 40 años en los Llanos Orientales sin ver jamás un eucalipto. Hasta que, en 2020, una empresa privada plantó miles de esos árboles de origen australiano en la tierra en la que vive su comunidad. En dos años, los eucaliptos ya medían más de cinco metros, mientras los pequeños árboles de mango que él había sembrado seguían sin crecer. “Esas son matas científicas, me sorprendieron”, dice. No se equivoca. Son eucaliptos modificados genéticamente para desarrollarse más rápido que cualquier árbol nativo del Vichada. La llanura con árboles diversos como congrios y chaparros fue sustituida por una pared de árboles idénticos que tapó el horizonte. Los niños más pequeños de la comunidad indígena de Wasapana Dagua, a la que pertenece Graciliano, a tres horas por tierra de la capital Puerto Carreño, apenas tienen recuerdos de cómo se veía la sabana antes de los eucaliptos. “Crecieron delante de nosotros”, dice Cristian, de once años. Vichada es el departamento de Colombia con más hectáreas de plantaciones forestales, por encima de Antioquia. Foto: Jorge Luis Rocha Cristian tenía siete cuando los ingenieros llegaron a tomar medidas para la plantación, en febrero de 2020. En sus chalecos estaba grabado con letras verdes el nombre de una empresa de Medellín: Inverbosques. Es una de las protagonistas del auge de la industria forestal en Vichada. En pocos años, los eucaliptos y las acacias de origen australiano han redefinido el paisaje del segundo departamento más extenso de Colombia. Las plantaciones de estos árboles en las sabanas del Vichada abarcan 115.000 hectáreas, más de dos veces el área urbana de Bogotá. “Es una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia, solo comparable tal vez a la pérdida de selva húmeda tropical en la Amazonía”, explica Sergio Estrada Villegas, ecólogo y profesor de la Universidad del Rosario. No solo ha cambiado el ecosistema, también la propiedad de la tierra. Durante los últimos 30 años, los discursos oficiales han presentado al Vichada como un espacio vacío, a la espera de ser llenado por el capital. “Una tierra plana, sin piedra, con agua y sin montaña”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en un discurso en 2003. Una tierra —agregó justo después— que podía colonizarse “sin el obstáculo ecológico de llegar con un hacha” porque no había siquiera árboles para cortar. Esa visión, impulsada por los bajos precios de la tierra, fue la que atrajo a los inversionistas de las plantaciones de eucaliptos y acacias. Su idea original era cortar los árboles y exportar la madera. El camino más rápido es a través del río Orinoco, que separa a Vichada de Venezuela y continúa su curso por ese país hasta el mar. Esa fue la ruta que propuso en 1999 el Consejo Regional de Planificación de la Orinoquía. El plan, sin embargo, dependía de la relación entre los dos países. Las tensiones políticas con Venezuela en las últimas décadas dejaron a los empresarios con las plantaciones sembradas, sin saber qué hacer con ellas. “En 2015 estábamos en un momento crítico en el que nos preguntamos qué íbamos a hacer con esa madera”, dijo Natalia Quevedo, la gerente de Inverbosques, en una entrevista con Mutante. Los negocios ambientales fueron la respuesta. En medio del interés mundial por opciones para contener la crisis climática, los hasta entonces inversionistas de la madera descubrieron en esas plantaciones un tesoro verde. Varias empresas se volcaron a la generación de energía con la madera de los árboles, como una forma de reemplazar los combustibles fósiles como el petróleo. Las dos especies de árboles más plantadas en la Orinoquía son Acacia mangium y Eucalyptus pellita. Foto: Jorge Luis Rocha. En 2021, el Grupo Santo Domingo, uno de los cinco más ricos de Colombia, inauguró en Puerto Carreño, capital del Vichada, una planta de energía a partir de la madera de las plantaciones. El principal proveedor de la planta es Forest First, una empresa estadounidense con 14.000 hectáreas de eucaliptos sembradas en Vichada (para profundizar en este tema, puedes leer el artículo “El negocio ‘verde’ de los Santo Domingo dejó a oscuras a la capital del Vichada”). Al principio, Inverbosques consideró entrar también al campo de la generación de energía. Pero, según la gerente Quevedo, encontró una opción más rentable. Desde 2017, la empresa antioqueña se dedica a vender bonos de carbono: un mercado en el que empresas contaminantes, como grandes compañías petroleras, pagan para compensar sus emisiones de CO2. La ganancia de Inverbosques comenzó a depender de dejar los árboles plantados, sin cortarlos, y recibir recursos de estas empresas extranjeras. “Salimos al mundo a ofrecer que el Vichada podía convertirse en la segunda Amazonía”, dijo Natalia Quevedo. Pero esa Amazonía artificial está sembrada sobre predios de origen baldío: tierras que el Estado debe adjudicar a sus ocupantes históricos o a personas sin tierra. En Vichada, son sitios habitados desde hace siglos por comunidades indígenas como la de Wasapana, que quedaron excluidas y despojadas en medio de la fiebre de compra de tierras de las últimas dos décadas. La ley en Colombia establece límites a la adquisición de tierras de origen baldío para evitar su acaparamiento. A este límite se le llama Unidad Agrícola Familiar (UAF). En la zona del Vichada en la que Inverbosques tiene sus plantaciones, el tope es de 1.293 hectáreas. El proyecto de esta empresa, sin embargo, ocupa 104.000 hectáreas, según reportó en un informe público de 2024. La explicación de la gerente Natalia Quevedo es que solo se dedican a gerenciar la siembra y el mantenimiento de las plantaciones, y que las tierras donde están plantados

Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo

La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede

Políticos, influencers y activistas religiosos, unidos en las narrativas desinformadoras contra personas LGBTIQ+

La ola conservadora y antiderechos —cuyo ejemplo más reciente y visible está en las políticas de Donald Trump— tiene como protagonistas en Colombia a grupos que difunden contenidos que desinforman. Ocurre especialmente cada vez que en el Congreso se debaten proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente personas trans. Analizamos lo que dicen, cómo esparcen sus mensajes y qué hay detrás. Ilustración: Saro Agustina. [Nota editorial: Esta investigación fue actualizada el 7 de abril de 2025 para precisar un dato que no cambia en nada el sentido general de la historia.] Entre el 10 y el 16 de junio de 2024, la semana en la que se hundió en el Congreso el proyecto de ley “Inconvertibles”, usuarios de X publicaron casi 3 000 tuits con los hashtags #ConLosNiñosNoTeMetas, #ConMisHijosNoTeMetas, #DictaduraDeGenero e #InconvertiblesEsTortura, según un rastreo que hicimos con ayuda de la herramienta de monitoreo de redes sociales Meltwater. “Inconvertibles”, conocido como “Quiérele Siempre” tras la radicación del proyecto ante el Congreso el pasado 1 de octubre, buscaba prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que prometen cambiar la orientación o identidad sexual, pero que carecen de sustento científico y que son equiparadas a formas de tortura contra las personas LGBTIQ+ que han sido sometidas a estos procesos. Las publicaciones para atacar ese proyecto aparecieron como una campaña entre políticos de los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres; activistas religiosos, influencers de redes, actores y organizaciones como Lazos de Amor Mariano y Unidos por la Vida, todos sectores conservadores que esparcieron narrativas de desinformación sobre el tema, como mostramos en detalle más adelante. El proyecto había pasado los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero la Comisión Primera del Senado no lo discutió y fue archivado el 12 de junio del año pasado. Los hashtags con los que promovieron el boicot a la iniciativa se repitieron durante todo el 2024 para deslegitimar otras propuestas a favor de los derechos LGBTIQ+. También se usaron para convocar protestas en octubre de 2024 contra el gobierno de Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud por una circular emitida para garantizar atención integral en salud a las personas trans en Colombia. Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa en favor de la diversidad con el objetivo de impedir que, mediante abusos físicos o psicológicos, una persona fuera obligada a cambiar su identidad o expresión de género u orientación sexual, según el análisis de Linterna Verde, el mensaje original de la campaña terminó por “alejar la discusión de los objetivos originales de la iniciativa”. Como también lo documentó La Silla Vacía en su investigación, “Mentiras y conspiraciones presionaron caída de proyecto que prohibía ‘terapias de conversión’”, quienes se oponen a este proyecto revivieron un fantasma que años atrás fue un arma poderosa: los señalamientos contra la llamada “ideología de género”, que los sectores conservadores aseguran que se busca imponer en lxs niñxs. Con una mezcla de opiniones y desinformación, movilizaron una tropa digital. “Con el foco puesto en los menores de edad, la campaña de oposición tomó por bandera su protección. Un ángulo que, más allá de tergiversar el objetivo del proyecto, resultaba muy fuerte como estrategia de oposición”, indica Linterna Verde en su análisis. ONU Mujeres ha advertido que “en muchos países, actores estatales y no estatales intentan hacer retroceder los avances obtenidos con tanto esfuerzo y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+. Estos grupos promueven ataques y desinformación para intentar deslegitimar a las personas LGBTIQ+”. Este año se espera un nuevo ‘round’ en el Congreso, donde se debatirá el nuevo proyecto “Quiérele siempre”, la nueva versión de lo que fue “Inconvertibles” para prohibir las ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género o “terapias de conversión”). Por ello, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, en alianza con All Out (un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT+), le pusimos la lupa a las campañas de desinformación que circularon en 2024 contra el proyecto anterior, llamado “Inconvertibles”. Analizamos publicaciones en la red social X con el software de monitoreo Meltwater y luego las cruzamos con los monitoreos de las desinformaciones que Colombiacheck ha verificado sobre este tema. Las narrativas de desinformación Tanto en las verificaciones publicadas por Colombiacheck (en las que se monitorean videos de Facebook, Instagram y TikTok) como en el análisis realizado en X con Meltwater se encontraron las mismas narrativas de desinformación, centradas en repetir estas mentiras: La versión falsa de que “Inconvertibles” buscaba cerrar iglesias y encarcelar a líderes religiosos, profesionales de la salud y padres de familia, impidiéndoles aconsejar y orientar a sus hijos bajo pena de cárcel. El argumento infundado de que el proyecto de ley atentaba contra la patria potestad de los padres, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. La desinformación de que la iniciativa avalaba la amputación de órganos a menores de edad y promovía la llamada “ideología de género” en instituciones educativas y de salud. La mentira de que el proyecto permitía que los niños, en algunas publicaciones afirmaban que desde los 3 años y en otras desde los 5, decidieran sobre su cambio de sexo. Como parte de su trabajo de verificación del discurso público, Colombiacheck ha analizado esas afirmaciones, a las que calificó como “falsas” y “cuestionables” en las siguientes publicaciones: Es falso que con el proyecto de ley Inconvertibles quieran cerrar iglesias «por no estar a favor de la ideología de género». Activista cristiano desinforma en video viral sobre el proyecto de ley ‘Inconvertibles’. Proyecto de Ley 272 no “avala la amputación de órganos a menores de edad” ni impone la “ideología de género”. Proyecto de ley ‘Inconvertibles’ no permite que los niños de cinco años decidan su cambio de sexo. Son las mismas narrativas, difundidas por casi los mismos actores, que en octubre de 2024 organizaron las protestas contra el gobierno y la Superintendencia de Salud por

Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands

Documentos con falsedades y omisiones fueron presentados ante un juez por la defensa de empresarios bananeros investigados por financiación de paramilitares. Ilustración: Camila Santafé La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol. Un contexto importante para entender el contenido de los informes: La Fiscalía acusó el 17 de septiembre de 2009 a un grupo de 10 empresarios por concierto para delinquir. La entidad señala a los exdirectivos Banacol de haber entregado 7.000 millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de las Convivir. Utilizando el mismo esquema, Chiquita Brands aportó, entre 1997 y 2004, 1.7 millones de dólares al grupo criminal. El ente investigativo pretende probar que esos pagos los hicieron a las cooperativas Convivir de Urabá que, aunque eran cooperativas legales, en esa región fueron controladas y fundadas por los grupos paramilitares. Los empresarios aseguran que desconocían la relación de esas organizaciones con el paramilitarismo. La empresa gerenciada por Yohir Akerman Uno de los documentos presentados por la defensa de los bananeros en el juicio fue elaborado por la empresa Guidepost. El informe está fechado el 13 de julio de 2020 y tiene el rótulo “Privilegiado y confidencial”. VORÁGINE accedió a las 55 páginas de ese archivo. Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y columnista del diario La República. Akerman es el gerente, presidente de la empresa en América Latina y columnista de la revista Cambio. En una entrevista que Otero le dio al diario Portafolio habló del tipo de trabajo que hace la empresa, aunque sin mencionar a sus clientes: “en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”. Akerman y Otero eran socios en la compañía Custom Information Services (CIS), proveedor de investigaciones especializadas, inteligencia y manejo de reputación, según la página web de Guidepost. Esta última adquirió a CIS en 2019, tal como lo reseñó un artículo del diario La República titulado: “Esperamos en tres años estar superando US$10 millones en ingresos”. Akerman, según la página de Guidepost, también ha cumplido el rol de investigador en apoyo a litigios. Otero, por su parte, fue noticia en abril pasado cuando fue presentado por Chiquita Brands como su testigo en el caso que la Justicia de Estados Unidos seguía en contra de la bananera. “Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez, y al exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos excomandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez (Kenneth) Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC”, se lee en una de las noticias que se difundieron. Omisiones convenientes El trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero, según el documento en poder de VORÁGINE, y se centró en sugerir que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares. “El primer indicio que logramos ubicar en el archivo público que muestra que las AUC habían infiltrado las Convivir de forma sistemática, y que usaban su estructura legal como escudo para ocultar sus operaciones, fue publicado el 26 de febrero de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron en su reporte con destino a un juez. Eso contrasta con varios hechos y advertencias previos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) de 1998 que relacionaba hechos de 1997 en Colombia decía en uno de sus apartes: “En 1997 recibimos informaciones creíbles que indicaban que las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”. Los investigadores de Guidepost desestimaron el informe de HRW en un pie de página con la siguiente leyenda: “Por ejemplo, el reporte de Human Rights Watch de 1998 cita reportes del Magdalena medio y el sur del Cesar, áreas cuya presencia paramilitar era conocida, que sugieren las Convivir en ese territorio estaban siendo controlados por los paramilitares. Sin embargo, el reporte no identifica, explícita o implícitamente, a los individuos paramilitares que estaban al frente de las Convivir ni ofrece evidencia que corrobore estos reportes”. Aunque no lo mencione el informe de Guidepost, la presencia paramilitar en Urabá era para aquella época tan conocida como la del Magdalena y el Cesar. Hay más reseñas públicas sobre relaciones entre las Convivir y los paramilitares que aparecieron antes de 1999. Un reporte del diario El Tiempo, que los investigadores de Guidepost ignoraron, indica que un paramilitar que murió perpetrando una masacre en Tocaima (Cundinamarca) era el representante legal de una Convivir de Urabá llamada La Palma. La