Editorial: De metáforas, bates y debates

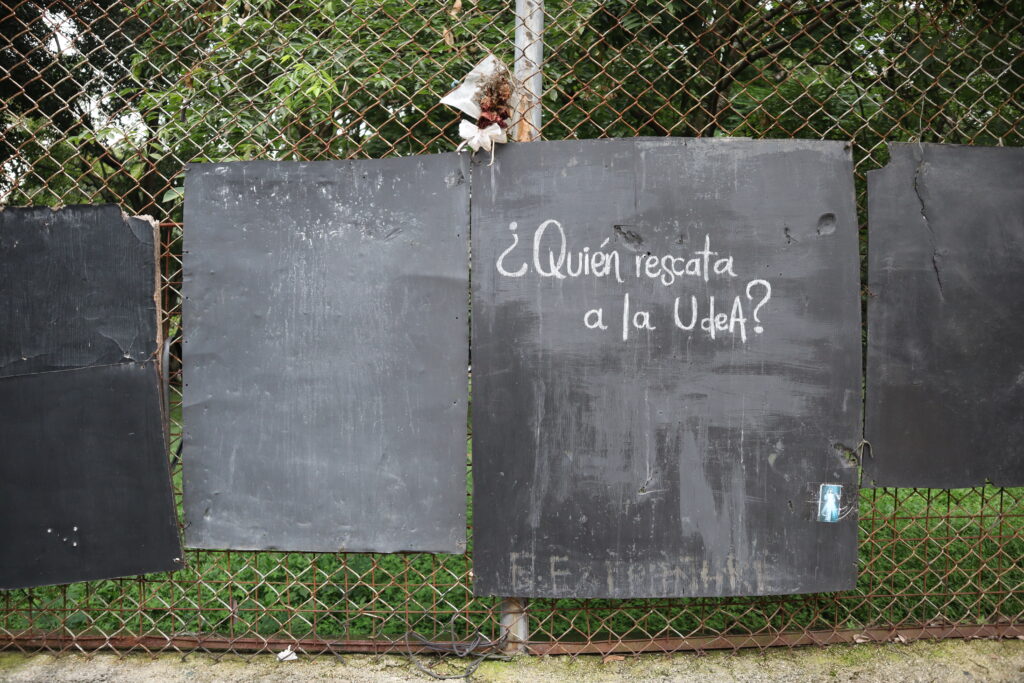

El 30 de julio de 2025, un día después de la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó, en una entrevista con La FM, una amenaza abierta a la izquierda colombiana: “en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Aunque luego trató de matizar lo que quiso decir, fue claro en señalar que no considera a los políticos de izquierda sus contradictores, sino sus enemigos. Un par de semanas después, el 15 de agosto, De la Espriella reconoció que hay palabras que se pueden transformar en violencia directa. Pero no lo hizo como un mea culpa por sus declaraciones previas. En los mismos micrófonos aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay: “el régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, dijo. «Quiero que sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos» Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial Tweet En Colombia sabemos que la violencia engendra violencia. En su informe final, la Comisión de la Verdad recuerda que aunque la democracia colombiana ha sido “restringida, imperfecta, semicerrada”, los espacios de participación que se han conquistado con hitos como la Constitución Política de 1991 y los acuerdos de paz con las Farc en 2016 no han resultado de los tiros, sino de su silenciamiento. En ambos casos la sociedad presionó para conseguirlos: “la democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra”, dijo la comisión. La violencia está cargada de palabras y de símbolos. El pasado 7 de octubre, Andrés Felipe el Gury Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, salió con un bate de béisbol a intimidar a manifestantes en una marcha pro Palestina. Rodríguez quedó registrado en video cuando les declaraba “la guerra”. Luego, ante los cuestionamientos, el concejal decidió ser más provocador: grabó la palabra “diálogo” en el bate y prometió regalar algunos de esos “amansa mamertos”. Ese bate, además de un arma, es un símbolo que impone la confrontación sobre el diálogo. El Gury, quien es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por posible instigación a la violencia, parece olvidar que llegó al Concejo gracias a una democracia que se construyó desde el debate, no desde el bate. “La democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra” Informe final de la Comisión de la Verdad Tweet Otra instigación a la violencia que quisieron disfrazar de libertad de expresión fue la de la influencer Laura Gallego ‒ahora exseñorita Antioquia‒, quien en dos videos les preguntó a los precandidatos De la Espriella y Santiago Botero si, en caso de tener “solo una bala”, la usarían contra Petro o contra el exalcalde Daniel Quintero. Gallego defendió su opinión bajo la excusa de que los disparos eran una “metáfora de la justicia”. Opinar implica siempre responsabilidad sobre lo que se expresa, más cuando se emite ante una audiencia de casi 50 mil seguidores en redes sociales. El discurso de Gallego también es violencia y desde la “metáfora” prepara el terreno que legitima las agresiones físicas. Las palabras de la guerra han sembrado de sangre la política colombiana. Así sucedió desde los años 80 con la Unión Patriótica, cuyo exterminio estuvo legitimado por la estigmatización hacia sus integrantes. Así pasó también en los años 2000 cuando el entonces presidente Uribe se refería a sus opositores, a los que persiguió ilegalmente el DAS, como “guerrilleros de civil”. Y así ocurre todavía: según Indepaz, 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. La misma organización advierte que en el año electoral que se avecina esos crímenes podrían aumentar. 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. Indepaz Tweet En Colombia, donde los actores armados representan un riesgo permanente para la acción política, resulta aún más grave que funcionarios, precandidatos y figuras públicas alimenten un ambiente hostil para la deliberación democrática. Ya hemos transitado el camino de la violencia en la política y sabemos que la democracia, fundada en la legitimidad de la diferencia, la protección del disenso y el respeto por el otro, se hace pedazos cuando, en nombre de su defensa, se trata al opositor político como un enemigo que hay que “destripar”. En las elecciones del 2026 la sociedad colombiana debe condenar a quienes buscan instaurar un clima político violento, tanto simbólico como directo. Si no lo hacemos, la democracia corre el riesgo de convertirse en el recuerdo de un sistema que terminó sepultado en su propio nombre. Adenda: No se puede justificar que el subdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, al mismo tiempo, representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la UdeA. La izquierda conoce bien el papel represivo que han tenido las fuerzas de inteligencia del Estado en las universidades públicas. Que Wilmar Mejía ocupara ese puesto es inaceptable.

Editorial: La democracia muere en medio de un estruendoso aplauso

Foto: @J. Scott Applewhite Era noviembre de 2021 y hacía un año que Donald Trump había perdido las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un politólogo y abogado de Ohio, todavía con bajo perfil dentro del Partido Republicano, dio un discurso en la Conferencia Nacional del Conservadurismo, en Florida. En este habló de los riesgos que enfrentaba la nación, “de las mentiras y las falsas guerras culturales” y, en medio de aplausos, dijo que para salvar al país debían “atacar agresivamente a las universidades”. Era J. D. Vance, que en enero de 2025 tomó posesión como vicepresidente de Estados Unidos con el regreso de Trump al poder. En una carta enviada el 11 de abril, el Departamento de Educación de ese país le exigió a la Universidad de Harvard reformar los órganos de gobierno, modificar los reglamentos disciplinarios, cambiar las prácticas de contratación docente, cerrar los programas de diversidad, equidad e inclusión, entre otras cosas. Según el Gobierno, todo esto para combatir el antisemitismo y la discriminación en el campus. Si no lo hacían, les bloquearían cerca de 2200 millones de dólares de fondos federales para la investigación. Una semana después, Harvard demandó al Gobierno buscando descongelar esos fondos. Cuando le preguntaron a Alan Garber, presidente de la institución, si podían ganar esta lucha, respondió que no sabía: “Es tanto lo que está en juego, que no tenemos otra opción”. La historiadora Ruth Ben-Ghiat lo dijo para Democracy Now!: “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco”, el dictador español. Tenemos la certeza de que el fascismo sucedió, pero no la seguridad de que no vuelva a suceder. Además, hay que tener clara la diferencia que plantea el filósofo Jason Stanley: existen regímenes y políticas fascistas. “Estas últimas pueden ganar peso en la sociedad sin que necesariamente deriven en un Estado fascista a la antigua usanza”, dice. No por eso son menos peligrosas. Hoy parecemos mirar hacia otro lado ante la posibilidad de que regrese el fascismo y en medio del auge de Gobiernos que abrazan la autocracia y el totalitarismo perdemos de vista que está en juego la democracia misma. “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco” Ruth Ben-Ghiat A 20 años del estreno del episodio tres de Star Wars, vale la pena recordar cuando en el clímax el canciller Palpatine da un discurso sobre los peligros internos y las luchas que enfrenta la República y le pide al Senado Galáctico nombrarlo emperador. En medio del bullicio, la senadora Padmé Amidala dice una frase que hoy resuena con tono profético: “Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso”. Este alboroto contrasta con el silencio cómplice frente al fascismo, sobre todo cuando algunas de las voces disidentes de nuestros tiempos se apagan. Un día antes de morir, el papa Francisco dijo: “Cuánto desprecio se despierta a veces hacia los vulnerables, los marginados y los migrantes”. Su mensaje de justicia social intentó calar en un mundo que parece alejarse de los valores humanitarios. Basta con escuchar al presidente argentino Javier Milei, que dice aborrecer esa justicia. Es pronto para prever el rumbo del papado de León XIV, sucesor de Francisco. No obstante, cuando aún era el cardenal Robert Prevost, este mostró una posición crítica con el Gobierno de su país. En su perfil de X compartió una columna de la teóloga Kat Armas en la que aseguraba que “J. D. Vance está equivocado” y cuestionaba que el vicepresidente usara la Biblia para defender las políticas antimigratorias. Cuando usted lea este editorial, habrán pasado semanas desde que Harvard empezará a ceder y anunciará que su Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión pasaría a llamarse Oficina de Vida en la Comunidad y el Campus. ¿Cuántos de estos cambios regresivos son necesarios para asumir el peligro de lo que está pasando? Según la filósofa estadounidense Susan Neiman: “Si esperamos hasta que se construyan campos de concentración para llamar a los protofascistas lo que son, será demasiado tarde para poder detenerlos”. Lo que pasa con Harvard y otras universidades es síntoma de unas políticas que empiezan a ganarse el apelativo de “fascistas”. Reemplazan la importancia de la razón por un discurso que idealiza un pasado mítico y busca imponer un relato conspirativo mediante la propaganda, al tiempo que censura y persigue opiniones y formas de vida disidentes. Sería ingenuo decir que este es el inicio, cuando los migrantes, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ+y afroamericanas o cualquier otro grupo que se distancia de la visión trumpista ya ha sentido el rigor de la “América grande” que amenaza a la democracia y a los derechos que la hacen posible. El mundo tendrá que decidir entre ser un testigo silencioso en medio de los aplausos o preocuparse por defender todo lo que está en riesgo.

Editorial: Celebrar en medio de la multicrisis

En el contexto de urgencia que vive la Universidad de Antioquia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Editorial de la edición 108 del periódico De la Urbe. Con la edición 108 del periódico De la Urbe celebramos nuestros primeros 25 años, y decir que son los primeros es un grito esperanzado por nuestra supervivencia porque, como de costumbre, estamos en medio de una tormenta que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Como para variar, celebramos en medio de la crisis. Pero ¿de cuál? Usamos la palabra crisis como aprendemos a hablar. En América Latina, Colombia, Medellín y la Universidad de Antioquia siempre ha sido y será una palabra útil para describir casi cualquier cosa que nos pasa. Ese término corto, directo y contundente –aunque de profundas limitaciones explicativas– nos sirve para nombrar desde las violencias que sufrimos hasta las hecatombes que nos imaginamos y desde la incertidumbre por nuestro futuro en el planeta hasta la imposibilidad de que todas las personas tengan un plato de comida en su mesa. Pero este uso encarna una paradoja: la idea de crisis alude a un momento, a una coyuntura, a la aparición de una situación que irrumpe en cierta normalidad y amenaza con trastocarla y transformarla; no obstante, en nuestro contexto, parece que la crisis es la regla, tanto que es difícil identificar largos períodos desprovistos de esta. [Consulte aquí la versión digital del periódico De la Urbe 108] Decía el pensador italiano Antonio Gramsci en una de sus frases más célebres que “la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Muchas cosas viejas han muerto en estos 25 años. El mundo en el que nació De la Urbe ya no existe. En octubre de 1999, cuando circuló nuestra primera edición, no había finalizado la guerra en los países de la antigua Yugoslavia ni habían sido derrumbadas las Torres Gemelas. No había fracasado el proceso de paz con las Farc en el Caguán, ni había comenzado la era de la “seguridad democrática” que recrudeció el conflicto armado colombiano. Tampoco había salido al mercado el primer smartphone, así como la masificación de la internet y los computadores personales parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la realidad. En ese momento, la Universidad de Antioquia vivía otras crisis más relacionadas con las violencias políticas, los asesinatos selectivos y las persecuciones que con su subsistencia financiera, pero la desfinanciación estructural ya estaba en proceso gracias a una ley aprobada siete años antes: la Ley 30 de 1992. Hoy, el proyecto de universidad pública está en vilo porque, entre otras razones, los reclamos de estos últimos 30 años no han logrado que los gobiernos y el Congreso reformen de fondo ese sistema de financiación lesivo y regresivo. «La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer» Antonio Gramsci En medio de esta crisis, la única salida propuesta por quienes toman las decisiones, tanto desde la rectoría como desde la Gobernación, es reducir la Universidad a su mínima expresión. Lo llaman “austeridad”, pero en realidad es una contracción que afecta las posibilidades de garantizar el derecho a la educación digna y de calidad. Y, de paso, aplaza las discusiones urgentes sobre la necesidad de que el sistema educativo se adapte y actualice para mantenerse vigente frente a las necesidades de la región. Es cierto que con frecuencia abusamos de la palabra crisis para nombrar problemas irresueltos o para inventar catástrofes de las que no tenemos certeza, pero también lo es que en este momento esa idea resulta apenas justa e incluso se queda corta porque ante la gravedad de los problemas, las soluciones son tímidas, incorrectas e insuficientes. En este contexto de urgencia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Estas atraviesan las concepciones del Estado sobre qué es y para qué sirve la educación superior, ponen de manifiesto las violencias basadas en género, raza y clase enquistadas en el sistema educativo y evidencian los condicionantes del modelo económico con su desvalorización social de la ciencia, la academia, el pensamiento crítico y un gran etcétera. Las páginas de nuestro periódico no alcanzarían para hacer el inventario de todas las crisis que nos atraviesan. Sin embargo, en esta edición de aniversario, la 108, abordamos algunas: además de la UdeA, hablamos de los cuidados y la pirámide demográfica, del envejecimiento del campo, de la crisis climática y las políticas locales de mitigación de sus efectos, de la inteligencia artificial y el trabajo… Hablamos del presente y del futuro, porque de algo estamos seguros: estos primeros 25 años nos han enseñado la importancia de estar no solo para contar aquello que muere, sino también para dar cuenta de lo que puede nacer.

Un no futuro sin agua es posible

La crisis que atravesamos, así como las que vendrán, nos enfrenta a dos retos en gestión de los recursos hídricos. Primero, su disponibilidad, cada vez menor; y segundo, su distribución, que históricamente ha sido desigual. Ambos problemas podrían agravarse si no tomamos medidas urgentes para gestionar mejor el agua. Ha vuelto a llover sobre Colombia. Mientras escribimos este editorial, los titulares de los medios de comunicación cuentan que, por fin, hay una recuperación en el nivel general de los embalses. Ya rodea el 30 % y comienza a alejarse del número crítico que amenazaba con un racionamiento energético (27 %). Pero no sabemos qué puede pasar desde este momento hasta que usted nos lea, si efectivamente llegará un período de estabilidad climática antes de la llegada del fenómeno de La Niña o si, al contrario, este se adelantará y pasaremos de sufrir por la escasez a padecer los estragos que nos puede traer la abundancia mal gestionada del agua. Aunque somos el país con más páramos en el mundo y uno de los que tiene mayores reservas hídricas, también enfrentamos la paradoja de que el 25 % de los colombianos no tiene acceso adecuado a agua potable, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que Bogotá, la capital, ha tenido que tomar medidas de racionamiento de agua que podrían extenderse hasta por un año, según el alcalde Carlos Fernando Galán. El problema no se reduce al “arrunche hídrico” que propuso el mismo Galán en un torpe intento pedagógico. América Latina y el Caribe son de las regiones con más recursos hídricos disponibles, según datos de la FAO. Sin embargo, como muestra el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, esa disponibilidad viene en caída, de más de 35.000 metros cúbicos per cápita en 2010, a menos de 30.000 en 2018. Tenemos mucha agua, pero no tanta. La tendencia del planeta dibuja un futuro con todavía menos agua disponible para el consumo humano, un futuro construido desde un presente en el que la gestión eficiente y la distribución justa de ese recurso nos están quedando grandes. En Antioquia, aunque el estrés hídrico parece menor, no hay que celebrar. Al corte del 23 de abril, y tras varios días de lluvias, el embalse Riogrande II estaba en 39.3 %, La Fe en 53.2 % y Piedras Blancas en 62.6 %. Estos tres embalses proveen el 94 % del agua del Valle de Aburrá. Aunque Medellín no ha enfrentado racionamientos, Barbosa, municipio del norte del valle, completó casi dos meses con cortes por el bajo nivel de agua de la fuente de suministro y porque, a raíz de la escasez, el consumo aumentó hasta 130 %. Pese a que la actualidad de la capital antioqueña luce menos grave, EPM sabe que el suministro del futuro no está garantizado ante el imparable crecimiento poblacional del área metropolitana. Es por eso que ha contemplado la posibilidad de hacer más embalses de agua en el Oriente antioqueño, una subregión donde el agua no es solo fuente de vida, sino también de conflictos debido a presiones como las del turismo, la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam en 2022, hasta ese año el uso doméstico del agua en Antioquia era de un poco más del 10 %. Casi un 35 % se destinaba a generar energía, mientras que un 40 % comprendía a los sectores agrícola, piscícola y pecuario. Por su parte, la minería demandaba el 10 %, pero esa cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que abarca la mitad de la demanda nacional de ese sector. Los porcentajes restantes se comparten entre la industria y los servicios. Y claro, estas cifras abren una discusión sobre quiénes deben asumir la tarea de ahorrar, pues cada sector tiene un impacto diferenciado en la demanda. Sin embargo, aunque su consumo sea inferior, a los hogares también les corresponde la responsabilidad de gastar menos. Solo en el área metropolitana se consumieron 310 millones de metros cúbicos de agua en 2023, según EPM. Esto equivale a imaginar un chorro por el que salen 9.8 metros cúbicos de agua cada segundo. Para ese año tuvimos 315 millones de metros cúbicos disponibles. El doctor en hidrología Julio Eduardo Collazos considera que el problema es que falta empoderamiento de las entidades públicas respecto a la importancia del agua. Por eso, incentivar la reducción de su consumo, como en Bogotá, no es suficiente; mucho menos cuando hay una altísima incertidumbre sobre la disponibilidad hídrica futura: “A más población, un mayor consumo que no se puede obviar”. Desde el 2010, Colombia tiene una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta obliga a todos los municipios a tener un plan integral para el agua. Pero, como afirma Collazos, una cosa es nombrar la gobernanza del agua y otra es adoptarla. En 2022, el Departamento Nacional de Planeación evaluó los resultados del PNGIRH y resaltó que las entidades nacionales necesitan: “mayores capacidades administrativas, humanas y económicas para mejorar los resultados en la gestión del agua”. El Niño que va terminando también es buen ejemplo de esto. Pese a que comenzó a mediados del 2023, y ante las múltiples alertas por una posible crisis, las medidas no parecen haber sido efectivas, oportunas ni suficientes. Y lo irónico es que esta crisis y esta conversación ocurren justo cuando el Gobierno, al mando de Gustavo Petro, tiene el agua como un eje de su discurso y de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 11 de abril, Petro aseguró que entre sus principales políticas de adaptación al cambio climático –otro de sus leitmotiv– está la dotación de agua a toda la población del país y un adecuado saneamiento ambiental. Efectivamente, el PND propende por un ordenamiento territorial alrededor del agua y considera la necesidad de atender los conflictos relacionados con la disponibilidad y el uso de esta. A falta de indicadores para medir cómo esa disposición se ha traducido en hechos, el enfoque es adecuado, pues

Educación y GenZ, esa conversación incómoda – Editorial

Es un momento crítico. Por eso, es necesario encontrar códigos que nos permitan entendernos y encausar esta discusión. Hasta el proyecto de universidad como lo conocemos está en riesgo y quizás sea necesario construir y acordar uno nuevo. Las descripciones sobre una generación se parecen mucho a los horóscopos que otorgan ciertas características a grupos de personas basadas en lo aleatorio de una fecha de nacimiento. Sin embargo, esas formas de etiquetar, que a su vez crean relatos que se transforman en identidades, tienen cierta utilidad. Requerimos de las categorías para entendernos, tanto como de la crítica permanente hacia las generalizaciones, los prejuicios, las injusticias, las cadenas y las condenas que esas etiquetas pueden entrañar. Hablar de los centennials o Generación Z –como ha sido con los millenials– encarna ese riesgo de reproducir como universales características que no lo son; de desdibujar las experiencias particularísimas de cada individuo en su contexto histórico y social, en su experiencia única, personal e intransferible. Esa es la primera salvedad necesaria para encarar una discusión urgente: ¿cómo nos estamos relacionando con la GenZ y sus necesidades en el sistema educativo? Y ¿cómo los GenZ se están adaptando a las demandas que este les impone? No son preguntas caprichosas: cualquiera involucrado en procesos pedagógicos podrá dar cuenta de las tensiones crecientes que implica esa relación, sobre todo si lo hace desde la docencia; y podrá confirmar que no es una preocupación abstracta, que se hace cada día más concreta, tanto desde los descalificativos que se refieren a una «generación de cristal», hasta aquellos que, aún con torpeza, tratan de adaptar sus métodos de enseñanza. Lejos de definir cómo son quienes nacieron más o menos entre 1995 y 2010, es posible describir en qué contexto crecen: un mundo hiperconectado en el que las desigualdades se convierten en barreras de acceso para millones; una multiplicación exponencial de información y contenidos que parecen «al alcance de la mano», pero nos llegan con la mediación tiránica de los algoritmos y las inteligencias artificiales; un quiebre radical respecto a las narrativas ideológicas de la modernidad que nos avoca a una crisis permanente de sentido; una desmaterialización de los entornos laborales y educativos que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de adaptación; una emergencia climática que podemos seguir minuto a minuto, pero frente a la cual no se han tomado decisiones drásticas para frenarla; y un largo etcétera que incluye nuevas guerras, pandemias y tantas otras herencias que las generaciones más adultas les han dejado a las jóvenes para que resuelvan… si pueden. Esta generación representa un quiebre en la relación con el conocimiento. Así lo sugiere el quiebre en el efecto Flynn, un fenómeno de aumento de la inteligencia que se mide por medio de ciertas pruebas, que ha sido significativo y sostenido desde 1930 en países como Estados Unidos y Noruega. Varios estudios, principalmente del norte global, señalan que ese efecto se estancó e incluso reversó en las últimas dos décadas. En una simplificación riesgosa, esto significaría que los nativos digitales son «menos inteligentes». Pero hay que insistir en que se trata de unas pruebas específicas que son insuficientes para medir todo lo que la inteligencia implica. La contracara de esa conclusión puede leerse en la advertencia que el filósofo francés Michel Serres hacía en Pulgarcita (2014): las generaciones más jóvenes piensan distinto: «Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas, ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza«. Reconocer el trecho entre acusarles de ser menos inteligentes y comprender que piensan distinto puede enmarcar mejor esta discusión, pero es necesario entender ese cambio en la forma de pensar. Hay nuevos sistemas de valores, más sensibilidad frente a la salud mental y la necesidad de equilibrar el trabajo con otras dimensiones de la vida; también sobre las identidades sexuales y de género y sobre la emergencia climática. Y, por supuesto, hay un cambio de actitud frente al sistema educativo que implica que menos jóvenes incluyen la educación superior tradicional en su proyecto de vida. En 2019, el filósofo y experto en educación Francisco Cajiao lo señalaba así para Razón Pública: «Las historias de jóvenes que se vuelven ricos de la noche a la mañana con un canal de YouTube, diseñando una aplicación o con una idea interesante hacen mella en quienes necesitan una excusa para no embarcarse en proyectos difíciles y de largo plazo». Según Cajiao, en la última década dejó de aumentar el número de matriculados y las universidades comenzaron a perder estudiantes. En la UdeA, por ejemplo, han decrecido los aspirantes: para el 2020-I, antes de la pandemia, fueron 50.490, mientras que para 2023-II fueron 27.119, casi la mitad. Pero quizás el «cambio de cabeza» aluda a algo más profundo. El filósofo y profesor tunecino Pierre Lévy –alumno de Serres– plantea cuatro revoluciones culturales: la escriba, la alfabética, la tipográfica y la algorítmica. La tipográfica parte de la invención de la imprenta y se corresponde con la revolución industrial y con la aparición del Estado-nación. También con la creación de la escuela moderna, masiva, obligatoria y con programas homogeneizados. Hoy atravesamos la revolución algorítmica. Es el momento de la economía de la información y de las humanidades digitales; también de la transformación hacia una inteligencia colectiva que se nutre de la individual mediante la «memoria común». Este momento implica otros relacionamientos en los que estar cerca de una fuente de conocimiento pierde relevancia. Como llama la atención Lévy, «el problema es repensar la educación en este entorno». ¿Significa que universidades como la nuestra caducaron? ¿Basta con volcar los esfuerzos hacia la integración de plataformas tecnológicas como nuevos canales para viejos discursos? ¿Es momento de