“No se puede manejar de la misma forma un batallón que una universidad pública”

John Jairo Arboleda, rector de la UdeA designado para un tercer período, habló del ambiente en el que el Consejo Superior Universitario se decantó por él. Además, respondió a varias de las críticas que le han formulado desde varios sectores de la Universidad, como que su gestión ha sido “permisiva”. El rector John Jairo Arboleda en el 10|12 Lab, donde se grabó la entrevista. Allí anunció propuestas sobre la duración del período de la rectoría. Foto: Juliana Restrepo Santamaría. El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) reeligió a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, con seis votos a favor. En la sesión extraordinaria que se realizó en la Gobernación de Antioquia, Arboleda recibió el apoyo del sector productivo, el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el representante del profesorado, el de las directivas académicas y el de los egresados. El período 2024-2027 será el tercero en línea para él, no obstante, en esta entrevista aseguró que será el último. A propósito de su designación, De la Urbe habló con Arboleda sobre lo que la comunidad universitaria puede esperar de esta nueva gestión; y le planteó algunas dudas y cuestionamientos que quedaron tras la campaña, como su figura de candidato-rector y su relación con sectores del empresariado antioqueño. En un inicio, usted no estaba en las cuentas de las candidaturas, ¿por qué decidió volverse a lanzar? La normatividad universitaria permite que haya una postulación en el ejercicio del cargo. Desde lo personal, uno tiene que tomarse unos tiempos distintos. Así es que las decisiones son muy al final del proceso, y por eso precisamente quedé en el último lugar de la inscripción. También había sucedido en la primera (para el período 2018-2021). Yo era decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (2016-2017), y pensaba mucho en la toma de la decisión porque ‒siempre lo he dicho‒ no es un cargo, es una enorme responsabilidad la que uno asume; y para eso tiene que tomarse su tiempo para pensarlo, para discutirlo con muchas personas cercanas y, sobre todo, para preguntarle a la familia si están dispuestos a acompañar tantas ausencias. Terminó una campaña donde hubo mucha desinformación con respecto a las candidaturas. ¿Qué lectura hace sobre ese panorama? Muy lamentable. Yo lo sufrí. Lo sufrí porque yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia a los académicos universitarios de la dirigencia política nacional es que nosotros nos basamos en hechos, en cifras, y en la proyección que creemos que debe tener la Universidad. Yo no creo que haya cabida en un debate de estos para noticias falsas, mentiras completas, verdades a medias o para algunos comentarios tendenciosos. Y eso, desafortunadamente, nos pasó. Pero ya por fortuna sucedió el proceso de designación y esperamos recuperar nuestro espacio. En medio de ese panorama, unos carteles lo señalaban entre los aspirantes “del GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño). ¿Tiene alguna relación con el GEA o con el empresario Manuel Santiago Mejía? Tengo una relación interinstitucional. La Universidad de Antioquia y quien ocupe su rectoría hacen parte de la Junta Asesora del CUEE 2.0 (Comité Universidad Empresa Estado), y allí se encuentran todos los empresarios del departamento: los grandes, los medianos y especialmente los pequeños. Yo he tenido relación con el doctor Manuel Santiago en virtud de su participación en el Consejo Superior Universitario por muchos años. Él hace parte de la Junta Directiva del Hospital Alma Mater de Antioquia desde que era IPS universitaria, y ha sido un egresado de la Universidad que siempre ha estado muy atento en generar puentes de comunicación cuando se trata de gobiernos locales, regionales o nacionales, y también con el resto del empresariado. Tengo muy buena relación con los empresarios de Antioquia, con algunos de Colombia, e incluso en otras regiones. A mí me parece que es una gran oportunidad para que ellos conozcan de cerca la universidad pública, y sobre todo para que acompañen y apoyen muchos de los procesos que desarrollamos en los territorios. El 2 de abril el sector productivo votó por usted, cuando en principio había votado por la profesora Natalia Gaviria. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que el gran valor de mi candidatura fue la consulta. La comunicación que se conoció del Intergremial es que ellos se acogían también a esa consulta y que postulaban mi nombre. Y a raíz de lo que se suscitó con la elección de rector en la Universidad Nacional, el señor presidente hizo dos trinos en los cuales decía: uno, que se haga público por quién votan, así sea secreto el proceso; y dos, que apoyen a quien ganó en las consultas. ¿Cree que ser candidato-rector lo favoreció de alguna manera? Yo creo que favorece, sin duda. Primero por trayectoria, segundo por conocimiento del desempeño y funcionamiento de la institución; y por supuesto, cuando uno lleva seis años en el cargo hay mucha más gente que lo conoce y que ha trabajado con uno, y seguramente entre esas personas hay alguna preferencia por algún nombre, alguna figura en particular. Pero también hay riesgos. Yo creo que, en situaciones tan difíciles como las que nos toca administrar a las universidades públicas en nuestro país, es más fácil cometer errores, tener opiniones contrarias a lo que uno haya hecho. Finalmente, lo que se critica es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho es difícil de criticar, aunque también pueden venir críticas en cosas que se dejan de hacer. ¿Qué tan involucrado quiere estar en el debate sobre la reforma a la Ley 30? Como rector, lo que me toque hacer como la figura que represento. Pero sobre todo yo quiero ser un gran promotor de la participación que debemos tener los universitarios y la sociedad, porque yo creo que no podemos perder esta hermosa oportunidad de construir, porque este es un tema del orden nacional. La Ley Estatutaria de Educación va a generar la imperiosa necesidad de establecer no una reforma de la Ley 30,

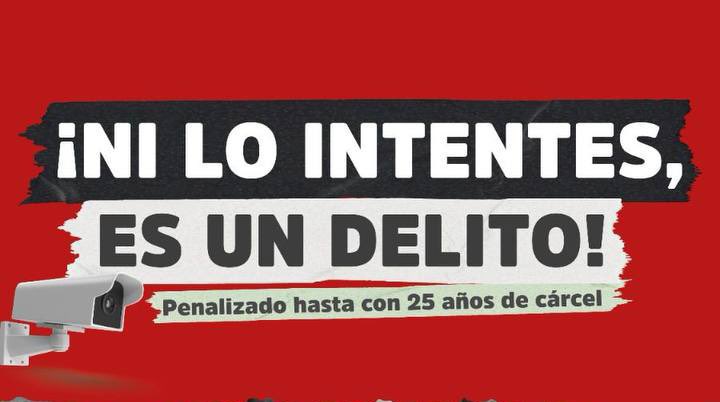

La explotación sexual no se erradica persiguiendo extranjeros

Durante los últimos meses, el alcalde Federico Gutiérrez ha emprendido una mediática cacería de extranjeros pedófilos en Medellín apoyado por la creciente opinión desfavorable hacia los “gringos” ‒ese genérico que usamos para referirnos a los extranjeros del “primer mundo”‒ y el rechazo hacia el turista que llega en busca de sexo. Esta iniciativa, que se fortaleció a raíz del caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, hallado en un hotel con dos menores de edad de 12 y 13 años a quienes habría explotado sexualmente, detonó medidas como el Decreto 0248 de 2024 que, con un enfoque prohibicionista, deja en evidencia la angosta mirada que tenemos en la ciudad sobre un problema que va más allá de los “gringos” y El Poblado. Es cierto que urge tomar medidas sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y que se agradece que esta Alcaldía parezca tenerla entre sus prioridades, pero el discurso que se ha ido tejiendo en Medellín alrededor de este tema se limita a exponer a los “gringos” como los principales culpables y deja en segundo plano a los abusadores locales, las redes y las víctimas adultas de explotación sexual, y otras zonas de la ciudad con esta problemática, como el Centro, la 33, la 70 y Castilla. El rechazo que ha crecido entre los habitantes de Medellín hacia esos “gringos”, aunque justificado, se queda corto frente al panorama completo de la explotación y deja tranquilas a las organizaciones criminales que gozan de un chivo expiatorio para no ser juzgadas. Los pederastas extranjeros no vendrían a la ciudad tan entusiasmados si no existieran redes de trata para respaldar sus deseos. Según un reportaje de Vorágine, en Medellín “la explotación sexual infantil está conformada por personas colombianas y venezolanas que usan a menores de edad como ‘anzuelo’ para moverse por las comunas y los colegios reclutando más niños y niñas”, por lo que centrarse en la persecución del eslabón final de la cadena de explotación no basta para erradicarla. En escenarios que trascienden a El Poblado es donde se gestan las estructuras de las redes de explotación. Aun si se pusiera un cerco gigante alrededor de toda la Comuna 14, la actividad delictiva seguiría desarrollándose en los barrios de Medellín y la prostitución solo se movería a los lugares aledaños. Además, la ESCNNA y el trabajo sexual se siguen demandando y pactando en el espacio digital, hasta ahora poco considerado por las estrategias de la Alcaldía, como quedó en evidencia con la “suspensión” física de la demanda de prostitución en el parque Lleras y sus alrededores. Expandir la visión sobre la explotación sexual implica tener en cuenta las actividades que se desarrollan en otras comunas y en internet, entendiendo que sucede y ha sucedido más allá del turismo “gringo”. El Decreto 0248 tiene un plazo de seis meses y rige en el espacio comprendido entre el parque El Poblado y la carrera 32D, dos cuadras más arriba de Provenza. El resto de los escenarios donde se dan los delitos asociados a la ESCNNA siguen gozando de la clandestinidad, mientras que las trabajadoras sexuales de la Comuna 14 quedaron a la deriva y se sienten estigmatizadas por las medidas transitorias que prohíben su actividad en el espacio público. La cartilla “Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023”, de la Universidad de Antioquia y la Mesa contra la ESCNNA Medellín, advertía, para finales de 2019, que un problema que persiste en la lucha contra la explotación sexual es la falta de enfoque territorial y diferencial en la respuesta a estos casos, así como el abordaje a los diferentes tipos de explotadores. La alcaldía de Daniel Quintero, en su intento de incentivar el turismo, no desarrolló una estrategia adecuada para prevenir o mitigar los problemas que pudiesen potenciarse con la visita de extranjeros, por lo que ahora le corresponde al gobierno de Gutiérrez ejecutar un plan integral que permita disminuir las cifras de víctimas ‒según el Observatorio de ESCNNA de la ONG Valientes Colombia, en 2023 fueron 329 las víctimas de delitos asociados con la ESCNNA en Medellín‒ y evitar que continúe el reclutamiento de menores con fines de trata y explotación. En medio de los debates sobre la gentrificación, el encarecimiento de la vida y la explotación sexual ha sido sencillo poner a los “gringos” en el centro de la culpa. Más allá de su grado de responsabilidad evidente, permeada también por el colonialismo y por la idea de que pueden cometer en otro país los delitos que no se atreven en el suyo, hay un legado de narcotráfico y misoginia además de una falta de regulación estatal que han permitido sostener las prácticas comerciales y delictivas que terminamos por padecer los habitantes de Medellín. Si el debate deja de limitarse a la idea de que los “gringos” son los artífices de los males de la ciudad, será posible desentrañar la verdadera complejidad de la explotación sexual, con todas sus víctimas y victimarios.

Algo huele mal en la quebrada Doña María

La tercera microcuenca más importante del río Medellín ya no tiene playas ni recibe paseos de olla. La expansión urbana, las presiones de empresas agroindustriales y hasta los temores de los habitantes por su seguridad tienen amenazado este afluente: una doña que paría material para construir y ya solo recibe contaminación. Las que antes eran las instalaciones de un balneario ahora le pertenecen a Biociclo, que realiza sus actividades alrededor de la quebrada Doña María, en San Antonio de Prado. Foto: Leidy Restrepo Mesa. Hace muchos domingos que los habitantes de San Antonio de Prado dejaron de bañarse en las playas de la quebrada Doña María. Todavía se ven a la orilla los fogones de leña para montar el sancocho y las piedras tiznadas donde subían las ollas, pero ya nadie quiere cocinar con el agua turbia que desciende por la quebrada, ni tocar ese suelo lamoso de los charcos, ni aguantarse el olor a marrano y desechos que le dañan el paseo a cualquiera. En una casa sobre un lote empinado cerca de la quebrada vive Manuel Velásquez desde hace 43 años. La quebrada suena azarosa y cada vez menos natural, no obstante, el lote, que además comprende su casa y otras dispuestas para recibir a ciclistas, está lleno de fauna nativa que convoca a los animales de la microcuenca. Manuel dice que alrededor de 2005 la gente empezó a dejar de bañarse en la quebrada, con lo que los balnearios y los estaderos empezaron a cerrar. Recuerda a sus vecinos que vivían de los balnearios, hoy construcciones abandonadas. Uno de ellos, calcula, “directa o indirectamente generaba ingresos para más o menos unas 15 personas de la comunidad”. Solo queda uno, al que llegan en su mayoría jóvenes y pocos se meten al agua. Al frente del último que cerró, se instaló en 2016 Biociclo, una empresa que produce fertilizantes a partir de residuos orgánicos. Según los vecinos, el olor de sus actividades es fuerte, desagradable y los perjudica. Un habitante de la zona cuenta que una de sus empleadas renunció porque se sentía enferma al trabajar allá. Esta es solo una de las presiones sobre la Doña María: otras empresas agroindustriales y la expansión urbana ensucian sus aguas cada vez menos claras. Más que agua para bañarse La quebrada Doña María es la tercera microcuenca más importante para el río Medellín por la cantidad de agua que le aporta. Nace en el cerro del Padre Amaya, en San Antonio de Prado, y desciende por ese lado de la cordillera, regando el corregimiento hasta llegar sucia, furiosa y maloliente al río Medellín, en Itagüí. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en la Doña María hay problemas con el manejo de vertimientos, falta de mantenimiento de pozos sépticos, mala disposición de residuos sólidos, lejanía de los puntos de acopio de basuras y falta de cultura ambiental de las comunidades que viven cerca de la quebrada. Además, hay problemas de deforestación, disminución o remoción de la cobertura vegetal de las riberas, así como asentamientos informales alrededor de la cuenca y cercanía de porquerizas y ganadería. Sin embargo, aún hay turismo. Ciclocampeón y La Casa del Ciclista de Medellín, los negocios familiares de Manuel, hacen rafting y recorridos por la quebrada. Algunas veces incluso con la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Confiesa que el día anterior a los recorridos llama al mayordomo de una finca cercana dedicada a la porcicultura: “Hermano, tengo actividad, para que por favor me cuidés”. En San Antonio de Prado ha aumentado, desde finales de los 90, la agroindustria porcina y avícola que demanda agua para los animales y salidas para el estiércol. Entonces, la microcuenca tiene que abastecer a más marranos y recibir más lixiviados que se escurren por las montañas hasta el cauce de la quebrada. Jeisson Bedoya, antropólogo pradeño, recuerda que de un momento a otro la quebrada cambió su aspecto y sus piedras se volvieron lamosas. Supone que se debe a los desperdicios orgánicos, se queja y luego recuerda el olor: “Es tan abominable que, por la tarde y por las noches, se filtra por toda la cuenca y yo desde mi casa lo siento”. Vive en Pradito, un barrio del corregimiento a cinco kilómetros de las actividades agroindustriales y los vertimientos. Ana María López, bióloga de la Corporación Pro Romeral, una organización que propende por la recuperación de los ecosistemas y las microcuencas en Antioquia, ubicada en San Antonio de Prado, explica que la razón es el mal manejo de la porquinaza (un fertilizante orgánico obtenido de los excrementos de los porcinos) por falta de alternativas como biodigestores: “La porquinaza, que desde las prácticas ancestrales se usa para fertilizar el campo y los pastos, llega a la quebrada cuando llueve, por escorrentía o por infiltración”. La Doña María es una de las quebradas priorizadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 2019 del río Aburrá-Medellín, contratado por el AMVA para administrar de manera eficiente el agua. Sin embargo, la comunidad no ha visto acciones que den cuenta de esa priorización. El 28 de diciembre de 2023, la UdeA actualizó la reglamentación de usos del agua y vertimientos en la quebrada mediante un convenio interadministrativo con Corantioquia y el AMVA. Sin embargo, esa reglamentación solo contempla las descargas directas, así que la caída de porquinaza por escorrentía no es tenida en cuenta. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina” Habitante del sector Los habitantes del sector mencionan algunas empresas de agroindustria que tiñen de rojo y llenan de una espuma alta las quebradas que irrigan a la Doña María. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina”, dice uno de ellos, quien decidió no revelar su nombre por miedo a represalias. Para Ana María, la microcuenca no es solo el agua, sino