Treinta años de historias rodantes: anécdotas sobre el Metro de Medellín

Durante treinta años, el Metro ha sido un símbolo paisa y parte de la identidad de Medellín. Desde su inauguración en 1995, ha movido millones de personas y marcado la vida cotidiana del Valle de Aburrá. Para muchos es rutina; para otros, historia—como para Mariana, que dice que ella y el Metro nacieron el mismo día. Infografía de Juan David Echavarría diseñada con la Inteligencia Artifical Gemini Nacimos juntos – Mariana “Me cuesta mucho imaginarme la ciudad de Medellín sin el Metro, he visto fotos, no pude haberlo visto porque yo no había nacido y es que el Metro y yo nacimos el mismo día. Mientras mi mamá se recuperaba en el hospital de esa horrible jornada, el Metro estrenaba su recorrido con sus primeros pasajeros. Es normal que una se acuerde el día de su cumpleaños de otras personas que cumplen el mismo día, así lleven muchos años sin verse, pero el Metro no es una persona y, sin embargo, me acuerdo de su cumpleaños como si fuera un amigo del colegio o algo así. En muchas ocasiones, cuando voy viajando en Metro con otra persona, les cuento este dato y casi siempre me responden con “uy ¿en serio? Qué genial”, y a la vez con esa expresión en el rostro como si les pareciera raro que algo que no es una persona cumpla años. A mí me da mucha risa. Este año cumplimos 30, el Metro y yo: somos unos millennials cuchitos.” El día que el Metro me golió 10 lukas – Jhoan Aunque bueno, este cuchito no puede evitar equivocarse de vez en cuando. Por ejemplo, con Jhoan: “En una ocasión estaba en la estación Poblado, acababa de salir del centro comercial Monterrey. Al momento de intentar entrar a la estación me percaté de que no tenía plata en la Cívica y me dirigí a las máquinas donde uno de manera autónoma puede recargar. No están en todas las estaciones, pero mayormente son funcionales y muy hábiles para que las personas no tengan que realizar tanta fila en taquilla. Resulta que al momento de intentar realizar la recarga, la máquina me recibió el billete, pero no registró, como si la acción nunca se hubiera hecho. Considero que las máquinas son bastante equipadas ya que al momento de presionar el botón de ayuda (el cual te conecta con un asesor del Metro), me dieron ayuda oportuna. No obstante, sí fue un poco molesto porque la persona que podía hacer la revisión llegaba al siguiente día, y pues esa es la historia de cómo el Metro me robó 10k.” El Metro también es amor Desde ese empujón empezó todo – Hirlan David “Parce, bien o no. Vea, ella y yo nos conocimos en la estación San Antonio, ahí arribita donde se hace el transbordo. Estábamos en la plataforma, haciendo la fila para entrar, y la gente estaba empujando mucho. Ella estaba muy cerca de mí y dijo algo como: “eh, pero es que lo van a tumbar a uno”. Yo le respondí que sí, que la gente estaba empujando mucho, que nos iban a tumbar. Ahí quedamos hablando normal. Llegó el Metro, entramos, yo me hice junto a la puerta y ella también, pero en la del frente, porque todavía estaba saliendo la gente que venía. Ella me dijo algo así como que “uy, qué falta de educación”, y yo le dije: “sí, es que hay personas que no aplican la cultura Metro, que quieren entrar empujando, pero no es todo el mundo, porque aquí hay mucha cultura”. Ella me dijo que sí, que era verdad, pero que cuando es hora pico la gente se afana mucho por el cansancio del día o el afán. Ahí quedamos en silencio hasta la estación Estadio. Yo me bajé ahí, y ella también. Me dijo: “¿me vas a perseguir o qué?”. Yo le dije: “no, tengo que hacer una vuelta por acá”. Ella me dijo que iba a una clase de baile, de esos en grupo, y me mostró un video en Instagram. Yo le dije que muy bacano, que se bailaba muy chévere. A los días me dio por escribirle por Instagram. Le dije: “hola, soy el chico del otro día”. Ella me respondió, hablamos, nos caímos muy bien, y con el tiempo nos hicimos novios. Todo empezó ese día en el Metro, entre empujones y una charla sobre la cultura.” Gracias al Metro yo he tenido novios — Laura Aunque no todas las historias de amor son en el Metro, sí ayuda, en muchas ocasiones, a que puedan darse. “Gracias al Metro, pues… yo puedo viajar, porque tengo una loca obsesión con los del sur. Tú sabes que yo vivo en Bello, ¿cierto? Y mi novio actual vive en La Estrella, mi exnovio vive en Sabaneta, y mi otro exnovio también vive en Sabaneta. Así que, básicamente… gracias al Metro yo he tenido novios.” Los torniquetes de Caribe – María Paula (“Mapa”) El Metro también puede ser un buen punto de encuentro para que esos amores se mantengan, como le pasó a Mapa. “La historia pasa en enero del 2025. Esa fue la primera cita que tuve con mi actual novio. En ese momento estábamos saliendo, y fue la primera vez que lo vi después de tres meses de habernos conocido, justo en la misma estación Caribe donde nos vimos por primera vez. Yo bajé las escaleras y empecé a buscarlo, y no lo veía, no lo veía, hasta que a lo lejos vi un man con un ramo de flores. Yo dije como: “¿será?”, porque tengo un astigmatismo horrible. Entonces dije: “¿será o no será?”. Me fui acercando y sí, era él. Quedé como: “¡Dios mío, wow!”. Fue muy lindo todo, yo con esas flores en el Metro. Y fue muy bonito también porque estuve con las flores todo el día. Ya cuando me devolví, en hora pico, fue hermoso ver cómo la gente se apretaba más para no apretarme a mí ni dañar las flores. Todos se

Es dura la siembra, pero hay cosecha

La falta de acceso a educación y los grupos armados ilegales son razones de peso para dejar atrás el campo, pero varios jóvenes de Tamar Bajo insisten en quedarse. Aunque no descartan tener que salir en algún momento de su vereda en Remedios, Antioquia, para buscar oportunidades en la ciudad, sus planes son regresar; el amor por la tierra y la organización campesina pesan más. Fernei, Andrés y Darwin conocen las ventajas y las dificultades de ser jóvenes campesinos. Por eso su trabajo colectivo consiste en defender y mejorar su territorio. Ilustraciones: Ana Sofía Peláez. Andrés, Darwin y Fernei me contaron que el río Tamar era cristalino y se veían los peces. Ninguno de los tres había nacido para verlo, pero lo describieron con el orgullo y la nostalgia que les transmitieron los más viejos. En agosto de 2025, ellos fueron mis guías durante el VIII Campamento Ecológico de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Aunque el objetivo era aprender sobre especies sombrilla, en el camino conocí otro grupo de seres que también son vitales para el territorio: los jóvenes campesinos. Tamar Bajo está en la esquina oriente de Remedios, en el Nordeste antioqueño. Tiene 35 viviendas y más de 200 habitantes, varios asentados a la orilla del río y otros donde se abre paso al bosque. En la vereda, algunos árboles les pertenecen a los monos aulladores rojos y el cielo es propiedad de las guacamayas azuliamarillo, pero los caminos son de los ejércitos. La zona, dedicada sobre todo al comercio de madera y la minería, está en disputa entre el ejército nacional, el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo y, hasta antes de irse para reforzar su presencia en el Catatumbo, el Frente 24 de las disidencias de las Farc. Los primeros días de julio del 2025, organizaciones de derechos humanos de la región alertaron sobre confinamientos por el accionar del Clan del Golfo en esta y otras veredas. Por allí pasa la caravana del Campamento Ecológico en la que vamos estudiantes universitarios, voluntarios de Peace Brigades International y campesinos. Una sola vida Andrés Orrego Palacio tiene 17 años y es el menor de ocho hijos. Nació en Barrancabermeja, Santander, pero la mayoría de su vida la ha pasado en el campo; hasta olvidó que en el pueblo hay que cruzar calles. Cuando llegó a Tamar Bajo, estaba en tercero de primaria y en quinto paró de estudiar porque no había bachillerato en la vereda. Luego, «unos mineros me prestaron un cajón y tenía yo mi batea que me dio mi mamá, esperaba todas las mañanas con mi desayuno y me iba a la pata de ellos, a bregar, a ver uno qué se sacaba por ahí en el día y sí, ellos me fueron explicando», recuerda. Después, don Joaquín, un vecino, le enseñó a manejar canoa a motor. Andrés le «marineaba» a él, es decir, cargaba y entregaba la mercancía en los puertos y estaba pendiente de los palos y del río. De vez en cuando, don Joaquín le soltaba la canoa para que practicara. «Aprendí bien y ahí me fue buscando para coger el cargo de la línea»; con 13 años y sin posibilidad de seguir la escuela en su vereda, Andrés llegó a ser motorista y marinero de la ruta entre Tamar Bajo y la vereda San Francisco, en Yondó. Recién escampa salimos de Tamar Bajo, la trocha es intransitable y una de las camionetas de la caravana va sin fuerza. Andrés deja su poncho mulera de lado y es el primero en ir a empujar. Más adelante, se quita la camiseta porque no quiere ensuciarla mientras ata la cuerda de remolque a los vehículos. Da indicaciones: que los del platón salten para no «encunetarnos» o que los conductores metan tal cambio. Cuando no funciona, se remanga el pantalón y con una pala distribuye el lodo. Ya en pantaloneta, Andrés se sumerge en el río Ité, que desde la noche anterior inundó parte de la carretera; guía el recorrido, el agua le llega a las rodillas y, a ratos, al ombligo. Alguien le pregunta de dónde saca tanta energía y él, risueño y empapado, contesta: «me tengo que despertar feliz porque es una sola vida». Tierra en vez de guerra En 2022, tras una ardua lucha de la comunidad, la Alcaldía envió una profesora de bachillerato a Tamar Bajo. Andrés cursó sexto y séptimo, y ahí dejó porque le aburre y tiene muchos compromisos. Trabaja como ayudante de uno de sus hermanos, que es aserrador y vive en Yarima, un corregimiento de San Vicente de Chucurí, Santander. Dice que salió de la vereda «a buscar un futuro», pero de inmediato reformula y concluye que el futuro no está afuera, aunque el dinero para alcanzarlo sí. Andrés quiere tener una finca o un camión para trabajar, como sus otros hermanos, y prestar el servicio militar para ser escolta de una organización legal como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La ACVC hace un trabajo organizativo, político y social en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del mismo valle. Desde 1996 ha defendido y articulado a los sectores rurales de Remedios y Yondó, en Antioquia; y de Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar, pero no fue sino en marzo de este año que se consolidó la Coordinadora de Jóvenes de la ZRC. En 2023, la asociación campesina realizó encuentros con las juventudes de estos municipios, Andrés participó en algunos y se entusiasmó con la idea de crear un comité de jóvenes en su vereda: «yo era moleste y moleste al señor don Pedro: ‘don Pedro, don Pedro, ¿cuándo van a venir a mirar quiénes somos los del comité?’». Pedro Jesús Mora es el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Tamar Bajo y el coordinador del Comité Ambiental de la ZRC. Se considera un hombre pacifista y un tipo muy cansón porque, en todo lugar al que llega, insiste en

Recuerdos de Bienal: De Coltejer a la BIAM

57 años después de la primera bienal, la ciudad y el departamento revivieron el evento que puso a Medellín en el mapa del arte latinoamericano con la BIAM 2025. En el marco de su clausura, vale la pena volver atrás y recorrer la historia de aquellas bienales que, contra todo pronóstico, hicieron que una ciudad conservadora se pensara en clave del arte contemporáneo. Recorte del diario La Nación. La idea de una bienal en Medellín empezó a tomar forma en 1967, cuando Coltejer celebró sus 60 años con dos exposiciones nacionales. La primera, bajo el nombre de «Salón de pintores residentes en Cali», con obras de artistas sobresalientes del Valle, y la segunda, titulada «Arte nuevo para Medellín», sorprendió a un público que descubrió otras posibilidades plásticas en la ciudad, distintas a la tradicional acuarela antioqueña. Fue, hasta ese momento, la exposición de arte con mayor cantidad de visitantes en toda la historia de la ciudad. De allí llegaron no una, ni dos, sino tres Bienales de Coltejer en 1968, 1970 y 1972, que marcaron un hito en la representación iberoamericana del arte contemporáneo de la ciudad. Según el artista y docente Fredy Alzate, estos eventos fueron de carácter internacional y permitieron que las facultades de arte y los artistas locales entendieran qué estaba pasando en el mundo. En ese entonces, Medellín recibió obras y propuestas que normalmente solo circulaban en grandes centros culturales latinoamericanos. «Era algo de muy buen nivel», dice Alzate, y por eso mismo parecía extraño que sucediera aquí, en una ciudad que todavía se pensaba periférica frente a Buenos Aires, São Paulo, México o La Habana. El impulsor y fundador de las bienales de Medellín fue Leonel Estrada, un polímata en toda la extensión de la palabra: pintor, escultor, ceramista, crítico de arte, poeta, gestor cultural, odontólogo de profesión y artista por vocación. Buen bailarín, aficionado a la música y con un afinado sentido del humor, aunque no tanto como su ojo para el arte. Formado en estética en Bellas Artes, fue una figura profundamente involucrada en los debates culturales de la época, de los que estaban en todas partes en lo que a la escena artística se refiere y creía con terquedad que Medellín debía abrirse al arte contemporáneo. El Melquíades de la época. Dirigió la exposición de 1967, la misma cuya acogida desbordó el potencial de un público dispuesto a descubrir nuevas posibilidades en el arte, y desde allí comenzó a gestarse la ambición de un proyecto más grande. Cuenta Samuel Vásquez, poeta y cofundador de las Bienales de Medellín: «El fresco ambiente de innovación que Arte Nuevo para Medellín suscitó, y la favorable copiosa respuesta que generó en la prensa, los estudiantes y el público, nos tomó a todos por sorpresa. Leonel, entusiasmado por el asombro que la exposición proyectaba y la gran acogida que estaba teniendo, me propuso la idea de crear una Bienal». Una idea desproporcionada que, seguramente, él intuía que cabía en un espíritu desbordado como el mío a mis dieciocho años. Dada la coincidencia de que Leonel era cuñado de Rodrigo Uribe Echavarría, entonces presidente de Coltejer, convenció a éste para que patrocinara la inusitada aventura de una bienal internacional de arte en la ciudad. Pese a encontrarse en una época tan refractaria al arte, a la cultura y a toda expresión de libertad, a las que miraban y vigilaban como enemigos, Uribe aceptó. Con seguridad, sin esa coincidencia y la obstinación de Leonel no habría sido posible la realización de una bienal en una ciudad tan conservadora, apenas industrial y sin referentes fuertes de arte contemporáneo. Así se inauguró la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer. Una nota de El Espectador cuenta así: «El 4 de mayo, a las 6:30 p.m., se inaugurará la I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer, en el pabellón de Física de la Universidad de Antioquia, nueva Ciudad Universitaria». El presidente de Coltejer, Dr. Rodrigo Uribe Echavarría, dirá las palabras de presentación. Invitados y amantes de la pintura y de las artes van a poder recrearse contemplando obras de 93 artistas iberoamericanos (37 colombianos y 56 extranjeros), 180 cuadros en total. Fue un éxito. Afiches de las Bienales Coltejer. Le siguió la bienal de 1970 y la de 1972, pero la fiesta duró poco. Medellín se quedó casi una década sin bienal. La ruptura se vio reflejada cuando en 1981 se realizó la última edición, aunque ya no bajo el formato temporal de una Bienal. Ese año, el evento pasó a ser opacado por el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), que se dio después de que la crisis económica de 1974 sometiera a la bienal de arte a un receso forzoso, ante las dificultades que enfrentaba Coltejer. Raúl Toro, un artista con más de seis décadas de carrera, asistió a todas las ediciones desde 1968 y recuerda que después de ese cambio «las bienales se perdieron absolutamente porque dijeron que no había dinero». Hubo, sin embargo, intentos de reactivación. En 1997 se organizó el Festival Internacional de Arte en Ciudad de Medellín, al que llegaron numerosos artistas internacionales, aunque no logró consolidarse como continuidad formal de las bienales originales. Aun así, la ciudad siguió recibiendo proyectos de gran escala que, para algunos, pueden leerse como extensiones de esa tradición. Alzate destaca tres eventos del Museo de Antioquia: MDE7, MDE11 y MDE15, que contaron con curadurías amplias y la participación de artistas de distintos países. «Perfectamente se comprenden como continuidad de esos grandes eventos», afirma. Además, señala que en 2013 Medellín fue sede del Salón Internacional de Artistas, lo que reforzó el papel de la ciudad como plataforma para la circulación de arte contemporáneo en el país. Aunque el nombre «bienal» estuvo ausente durante más de cuatro décadas, la escena local no dejó de moverse. Distintos actores institucionales y culturales sostuvieron una dinámica intermitente pero significativa, que mantuvo viva la idea de que Medellín podía volver a albergar un

Huellas en el concreto: el zorro perro y su lucha por habitar el valle que ya no reconoce

41 es la cantidad de zorros perro que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) entre enero del 2024 y agosto del 2025. 15 de ellos víctimas de atropellamiento y 8 casos por moquillo. Los zorros perros son una especie de cánido que habita el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que cada vez más sufre las consecuencias de la ciudad: enfermedades, accidentes y ataques. Entre enero de 2024 a agosto de 2025, el CAV ha recibido 380 animales por causa de atropellamiento. Foto: Jannín Cortés Martínez. Muchos lo confunden con un perro; más bien diría que parece un perro ”agatado”. En cuestión de tamaño, es muy grande para ser gato, pero tiene ojos felinos. Tiene un hocico como el de los perros, ligeramente puntiagudo. Su pelaje es grisáceo, como manchado, y entre sus diferentes capas de pelo parece que se asoma un color negro. En la capa más superficial de su melena es de color gris, y desde su cuello hasta su cola lo recorre una línea oscura. En fin, su pelaje no es homogéneo: tiene partes rojizas, unas más claras y otras más oscuras. Si lo viera pasar, así de reojo, rápidamente, diría que es un perro mestizo, más bien mediano, muy delgado y con pelaje corto. Un perro que no es un perro. El Cerdocyon thous, el zorro cangrejero o zorro perro, habita nuestras tierras: el centro de Panamá, Colombia (exceptuando el sur), Venezuela y Brasil. Puede vivir en todos los pisos térmicos y casi en cualquier hábitat, incluyendo los del Valle de Aburrá. El zorro cumple un rol ecológico fundamental: actúa como dispersor de semillas, contribuyendo a la reforestación natural, y regula poblaciones de pequeños mamíferos como roedores, previniendo así desequilibrios en la cadena alimenticia y brotes de plagas. Sin embargo, habitar la ciudad viene con sus propios riesgos: caminos de cemento que cortan el verde del monte al que están acostumbrados; los roedores, su principal alimento, que vienen con un invitado inesperado, los rodenticidas; y sus nuevos vecinos, los animales domésticos, que parecen no querer compartir más que enfermedades para las que sus cuerpos no están preparados. Atrapados entre ruedas El pequeño zorro es arisco y astuto. Sabe que en la urbe puede obtener alimento fácilmente y decide adentrarse cada vez más en ella, aunque nunca han vivido alejados de la ciudad, dentro han visto una oportunidad. Tiene la capacidad de moverse por diferentes lugares y se adapta a sus condiciones. Hace más de una década que vive entre los habitantes del área metropolitana. Juan Manuel Obando, ingeniero forestal que ha estudiado y rastreado el tema de animales y carreteras en el Valle de Aburrá, afirma que los primeros registros son de 2010, pero desde 2018, y con la pandemia en 2020, tuvieron un auge en la fauna local, pues aprovecharon la disminución de actividad humana y se acercaron al centro. Viven entre las laderas y los cerros tutelares; normalmente tienen sus madrigueras en zonas con más vegetación, en donde pueden tener un área segura y sin tanto movimiento humano, pero en las noches se mueven en busca de alimento. Su capacidad de desplazamiento es notable: un estudio de telemetría del Área Metropolitana con estos animales registró a un animal que recorrió 10 kilómetros en apenas unos días. A partir de las 6 de la tarde salen de sus madrigueras, a unos pocos pasos están las grandes avenidas que caracterizan el desarrollo de una gran ciudad, y al intentar atravesarlas se encuentran con su primer gran riesgo: ser atropellados. Como el caso de una hembra que fue atropellada el 27 de agosto de 2025 mientras intentaba cruzar una vía en Barbosa y que tuvo que ser sometida a una cirugía ortopédica después del impacto con el vehículo prófugo. Al ingreso se encontraba adormilada con temblores generalizados y sin sonidos anormales. El animal estaba postrado: fue lo que quedó registrado en la historia clínica: zorra de Barbosa. Foto: Área Metropolitana Valle de Aburrá. Lejos de ser un incidente aislado, esta zorra representa lo que le sucede a muchos de estos ejemplares que viven en el Valle. En lo que va del 2025, el CAV ha recibido 22 zorros cangrejeros, de los cuales 7 sufrieron atropellamientos, y solo dos sobrevivieron. Los 15 restantes fallecieron por causas desconocidas que describen como “hallazgos en vía pública de los cuales no se tiene certeza exacta”. En el 2019 veterinarios e ingenieros de la Unal realizaron el primer registro de un zorro que murió al intentar cruzar la vía que separa el campus de la Universidad Nacional y el Cerro El Volador. Foto: Christian Arango. Los dos zorros que permanecen en el recinto del CAV albergan una frágil esperanza. Dentro de él, se recuperan de sus heridas y esperan por su objetivo: volver a la libertad. Uno de ellos es la hembra que llegó de Barbosa con el cuerpo marcado por el asfalto: su historia comenzó con la llamada de auxilio de los bomberos, que activó el protocolo de rescate del Centro. Tras su traslado, la radiografía reveló una fractura en el húmero derecho y una inflamación en el ojo, lesiones directas causadas por la velocidad del vehículo que la atropelló. La zorra llegó pesando 4,9 kg, sin moverse, “postrada” en la camilla en donde la examinaron. Después del diagnóstico, el 2 de septiembre a las 9 a.m, en el CAV le realizaron una cirugía ortopédica en la que le implantaron una placa y tornillos para fijar el hueso. La zorra despertó y, todavía adormilada por la anestesia, solo vio un grupo de personas vestidas de color verde y azul, muchas luces y su pata llena de una tela roja que la cubría por completo, una venda que la acompañará un mes y evitará que se lastime la cirugía recién hecha. Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, afirma que la zorra se encuentra en “estado estable y su recuperación tomará un promedio de cinco meses”. Y durante este tiempo,

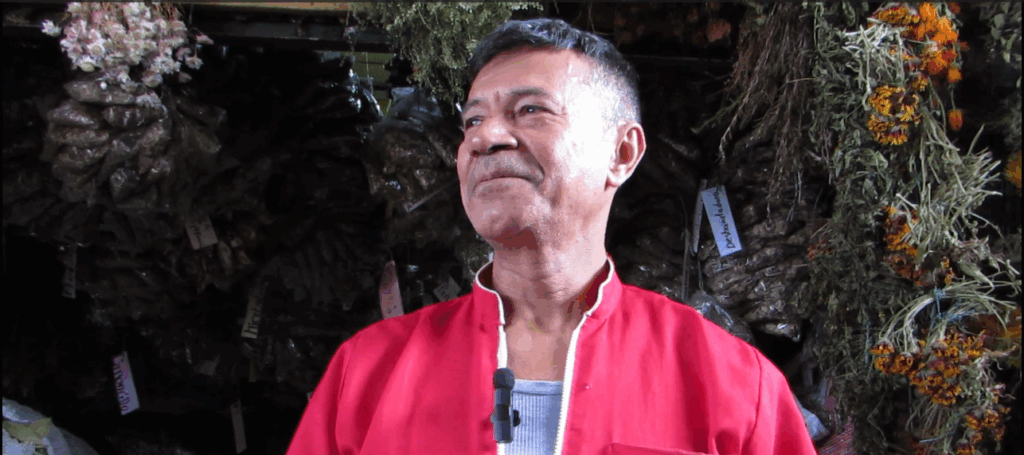

“Yerbatero no, yerbólogo”: los conocimientos que resguarda Mario en la Placita de Flórez

Mario Ordoñez es yerbólogo por herencia, desde hace más de 30 años está en la Placita de Flórez, allí vende todo tipo de yerbas y además, con su conocimiento sobre ellas, atiende a cientos de personas que buscan de la medicina herbal para sanar los males del cuerpo o la mente. Aunque el negocio continúa, hoy está en riesgo el traspaso de los saberes que una vez heredó de su madre. Mario mientras me habla de la ruda y el DIM, se ríe y explica que los hinchas no supieron usarla y por eso perdieron. Foto: María del Mar Martínez. Su vestimenta no me da pistas sobre su labor, esas pistas están en los mil aromas que lo rodean, los pedacitos de diferentes plantas regados por el suelo, el sonido de unas tijeras cortando ramas al fondo o las voces de unas señoras que le preguntan: “¿La ortiga es esa que pica en las manos?” y “¿Me puede vender 11 plantas amargas y 8 dulces?”. La pista final son las dos cuevas a sus costados, construidas con todo tipo de ramitas y “yerbitas” de color verde y café o flores amarillas, rojas y lilas, todo atado en pequeños manojos, metido en costales o bolsitas de plástico y arrumado en el suelo, las paredes y el techo. Mario de Jesús Ordoñez Yepes Muñoz (Yepes Muñoz por su madre), el dueño de este lugar, parece ser lo que en la cultura popular se conoce como yerbatero. Sin embargo, después de conversar un rato, me doy cuenta de que estoy equivocada: “Yerbatero no, yerbólogo, ¿o como se dice? botánico” – me aclara – porque yerbatero suena a brujería. De ahora en adelante me refiero a él como un “yerbólogo”. Esta tradición del conocimiento exhaustivo de las plantas medicinales la heredó de su madre Ana Francisca Yepes, Anita, la primera dueña de estos locales en la Placita de Flórez en Medellín. Mario cuenta que nació en San Javier, en el barrio 20 de julio, en el que también nació su madre, es el segundo de doce hermanos, aunque su padre tuvo otros doce con una mujer diferente, por lo que en total son 24. Al principio, sus padres trabajaban vendiendo “revuelto” en la que era la plaza de mercado de Cisneros, en el centro de Medellín. Después, se trasladaron a la Placita de Flórez, donde Anita montó su tienda botánica en el local 3031 junto a la legumbrería de su esposo en el 3030. Mario llegó a la placita en 1993 cuando acababa de ser despedido de una empresa por recorte de personal, comenzó a trabajar con su madre y allí se quedó. Con la muerte de Anita a los 76 años en el 2014, la legumbrería cerró y ahora ambos locales venden hierbas y Mario los administra a sus 68 años. la cueva desde afuera. Foto: María del Mar Martínez. Ya son más de las doce y Don Mario no ha comido, aunque el almuerzo esté servido. Todo el que pasa le dice “vaya pues almuerce”, pero él responde “primero el cliente amigo, la comida puede esperar”.Su trabajo lo absorbe porque las personas no dejan de llegar a comprar todo tipo de plantas, pero sobre todo a pedir su asesoría. Mario tiene un consejo para cada caso: el embarazo, el cáncer, la fiebre, el insomnio, el estrés o la limpieza energética. Ese conocimiento podría ser el patrimonio más valioso de su negocio, si no, al menos es la razón por la que lo eligen sus clientes. No obstante, hoy es más complejo heredar los saberes de la medicina herbal que heredar el negocio mismo. De los cuatro hijos que tuvo Mario, ninguno eligió dedicarse a este oficio, en su juventud le ayudaron en el local, pero ahora todos trabajan en otras cosas. Dice que tampoco le gustaría que se hubieran quedado en la Plaza: “esto es muy esclavizante, aquí uno no tiene vida social” y es que él trabaja de lunes a sábado desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. y los domingos hasta las 2, tanto así que debe conectarse por zoom para poder asistir a las reuniones de la iglesia a la que pertenece. El único momento de la semana en que descansa es el domingo por la tarde, tiempo que aprovecha para predicar a tres cuadras de su casa en Villatina. Como no tuvo entre sus hijos a quién dejarle todo este saber para que lo compartan, considera que se lo está pasando a las personas que lo ayudan, como su socio Carlos Sanabria, con quien trabaja de lunes a sábado desde hace 5 años. Carlos es oriundo de Guaranda, un pueblo en la región de La Mojana, Sucre. Tiene 54 años y lleva ocho en Medellín. Mario y Carlos se conocieron en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, cerca a Villatina y después empezaron a trabajar juntos. Como creció en el campo, cuando llegó a Medellín ya sabía sobre las yerbas y sus usos, y aquí aprendió sobre los otros nombres que tienen algunas. Como con los hijos de Mario, las dos hijas de Carlos decidieron dedicarse a otras labores. Mientras Carlos está sentado en la parte de atrás del negocio, deshojando ramitas de guanábana que sirven para el cáncer, Mario atiende a los clientes, despacha al tiempo hasta cuatro pedidos de largas listas de plantas, no descuida ninguno y tampoco deja de responder cada una de las preguntas que puedan tener los que van llegando. En la radio se escucha La Voz de Colombia, una señora se acerca para preguntar por “flores de Mala Madre”: -¿Mala madre? No llega hasta el viernes.-¿O kalanchoe? Pregunta la señora.-Sí, kalanchoe sí tengo.-¿No es la misma?-Sí, es que son 7 variedades.-¿Y cuál es la mejor?-Todas son buenas, mala madre se le llama porque bota los hijos por un ladito. Entonces voltea y le dice a Carlos que le traiga un poquito de Kalanchoe desde atrás. Así se la pasan todo el día. Carlos cortando ramas de hierba

El Arca de Laura

Para llegar a la casa de Laura manejé dos horas. El camino a El Retiro fue largo, pero no incómodo. Sabía que allá, al final de esa carretera, me esperaba alguien que, como yo, ha sentido que no encaja. Que ha tenido que inventarse su lugar en un mundo que a veces exige demasiado. Su casa se llama El Arca. Su nombre le queda perfecto. Un arca representa resguardo, protección y conservación de algo valioso. Me recibió descalza. Parecía tímida, pero cuando me habló descubrí en ella una seguridad que no necesita adornos. Sabía lo que quería decir, sabía lo que quería mostrarme. Enseguida me di cuenta de que no era una entrevista tradicional: esto iba a ser más una conversación entre dos personas que entienden la calma de estar con un animal. Rodeamos la casa y, de repente, sin previo aviso, Laura gritó: “¡Suelten a las bestias!”. Y las soltaron. Como si abrir la puerta de la casa fuera también abrir la puerta del vínculo. Cinco perros entraron como torbellinos: Trufa, una perrita cruzada con goldendoodle; Vasco: un pastor ovejero australiano con cara de rottweiler; Lola, una pastor shetland café que me ladró por unos segundos antes de apoyar sus patas sobre mis piernas; y Blue, otro pastor, su perro de servicio, que me escaneó con la mirada antes de sentarse a mi lado. Ladró, me analizó y luego me olfateó con confianza. La única que se acercó sin miedo fue Zora, la labradora que Laura entrena para donar a alguien que la necesite. Ella, con su tranquilidad inocente, se subió al sofá y se ubicó al lado mío como si me conociera de toda la vida. Mientras tanto, Laura se acomodaba como podía: con los brazos cruzados por debajo de las piernas, en una especie de posición fetal invertida. A veces abrazaba una almohada. A veces uno de los perros se recostaba sobre ella. Otro sobre mí. Y todo, sin que nadie dijera nada, se sentía en orden. Laura tiene 24 años. Es entrenadora de perros de asistencia. También es autista, lo que algunas personas llaman de “alto funcionamiento”, pero eso no la define. En el espectro autista caben muchas formas de sentir y aprender, y la suya está hecha de observación, calma y atención a los detalles que otros pasan por alto. Para ella, aprender no siempre ha sido cuestión de apuntes o exámenes: es mirar cómo un perro respira, cómo se mueve, cómo cambia su postura. Esa forma de aprender, más sensorial que académica, ha sido su mayor fortaleza como entrenadora. Sabe que no todos los perros pueden ser entrenados. Sabe que las gallinas también dan besos. Que los gatos no necesitan a nadie, pero se quedan si quieren. Y que las cabras encuentran el camino de regreso a su hogar como Malteada Waze, la cabra enana que al principio debía vivir en casa de su vecino, ya que el padre de Laura no estaba muy contento con la idea de tenerla, y que se memorizó el camino de vuelta dos veces y apareció en El Arca para no dejarla nunca más. Malteada únicamente se deja acariciar de Laura, no le teme, no le huye. Laura intentó estudiar veterinaria. Tenía todo para hacerlo: la sensibilidad, el conocimiento, el vínculo con los animales. Pero el sistema no estaba hecho para ella. Ni para las demás personas neurodiversas. Quienes tenemos cerebros inquietos, que se apagan con el ruido o se aceleran sin freno, lo sentimos en la piel: la academia puede ser un lugar hostil. No es solo una incomodidad: es una forma de violencia muda, que normaliza el fracaso de quienes aprendemos distinto. “Me paralicé antes de entrar a un parcial, me lo sabía todo, pero no pude entrar”, me dijo. No es una metáfora: se quedó afuera. Su cuerpo no respondió. El pánico lo congeló todo. Y eso que ya habían intentado hacerle ajustes: pasar de lo escrito a lo oral, cambiar la forma, no el fondo. Pero no fue suficiente. Nadie enseña a los profesores cómo acompañar a una mente que no encaja en los moldes. Cuando me contó que eligió dejar la veterinaria para dedicarse al comportamiento animal, entendí que no estaba renunciando. Estaba eligiendo sobrevivir. Estaba eligiendo su forma de aprender. En el zoológico Laura observaba. Aprendía viendo, sin presiones. Ahí se reencontró con el amor de siempre: no los animales en general, sino la forma en que se comportan, en que se relacionan, en que te enseñan sin hablar. Esa observación paciente, que para otros podría ser aburrida o lenta, es su manera natural de aprender. Muchos rasgos asociados al espectro autista -como la atención al detalle, la memoria visual o la sensibilidad a los cambios- se vuelven, en sus manos, herramientas de entrenamiento. Laura no solo mira: registra patrones, anticipa reacciones, encuentra lo que pasa desapercibido para la mayoría. Y más adelante, cuando un psiquiatra le propuso que entrenara perros de asistencia, su mundo se abrió. Se acreditó como entrenadora. Se especializó, y ahora sueña con crear una academia y una fundación para donar perros entrenados a personas que los necesiten de verdad. “Lo importante es que el perro y la persona estén bien”, me dijo, y no era una frase decorativa. Laura habla desde la lógica del bienestar: no entrena a un perro que no quiera ser entrenado. No se queda con una persona que no trabaje con su animal. No romantiza el vínculo, lo cuida. Y eso también la cuida a ella. En la conversación, inevitablemente, salió el tema de la muerte. ¿Cómo no iba a salir, si Laura ha vivido con tantos animales? Le pregunté cómo maneja las pérdidas. Me miró con la misma naturalidad con la que me dijo que Blue le ayudaba a calmarse en lugares concurridos. “Lloro. Claro que lloro. Me da la llorada… y a los cinco segundos digo: ya se murió, ya no hay nada que hacer”. No hablaba desde la frialdad, sino desde una serenidad rara: ha entendido que la tristeza

Una cita con el exorcista

En Medellín, cientos de personas buscan alivio espiritual y físico para liberarse de cargas que trascienden lo que la ciencia puede explicar. Para esto acuden a iglesias o cultos y esperan horas para conseguir la ayuda de sacerdotes como Álvaro Murillo, que hasta hace dos años era el exorcista oficial de la Arquidiócesis. Hoy, nadie ocupa ese lugar. Cada día, el padre Álvaro Murillo celebra la eucaristía en la parroquia Jesús Obrero (Guayabal), donde es párroco desde agosto de 2024. Foto: Juan Sebastián López-Galvis. El canto del viacrucis –“Misericordia inmensa, pródiga de perdón”– se mezcla con los gritos que llegan desde el otro extremo de la iglesia. Una mujer se retuerce y lucha por librarse de dos hombres que la sostienen mientras el padre Álvaro León Murillo unge su cabeza con aceite. Por un instante, toda la gente guarda silencio. El frío de la tarde entra por las ventanas. El viacrucis continúa sin interrupciones, como si aquel bullicio fuera apenas un impase en el ritual de la tarde. El segundo viernes de Cuaresma, el grupo de lectores y lectoras de la parroquia Jesús Obrero, en el barrio Campo Amor, de Guayabal, realiza la meditación del viacrucis como cada viernes en ese tiempo de preparación para la Semana Santa. Usan vestidos blancos, se turnan para leer fragmentos de los evangelios y cargar un báculo con una cruz. A medida que avanzan por cada cuadro, que representa cada estación de Jesús rumbo a su crucifixión, se acercan al lugar donde unas 20 personas hacen fila de pie, pese a que hay bancas vacías, esperando a ser atendidas en la nave izquierda del templo. Aquella mujer que grita y se retuerce cae rendida. Los dos hombres que asisten al padre la sientan frente al sagrario, el espacio que en cada iglesia, según la doctrina católica, resguarda el cuerpo de Cristo. En el mundo hay fuerzas malignas, ese relato está presente en la mayoría de las religiones: maldiciones que roban el sueño, enfermedades que avanzan con rapidez, amores que se marchitan sin explicación y tristezas que no se van. También hay quienes aseguran ser perseguidas y perseguidos por presencias que acechan desde la oscuridad de sus casas. Esas son las creencias que impulsan a muchas personas a seguir al padre Álvaro, que hasta el 2023 era el delegado por la Arquidiócesis de Medellín para realizar exorcismos. Pero la gente no lo busca solo por lo imponente de ese título, sino por lo que dicen que puede hacer: sanar enfermedades, liberar cargas espirituales, romper trabajos de brujería y, sí, también por expulsar los demonios. “Escuché unas voces que parecían animales y en el momento sentí un frío”. Marina Rivera, vecina de la zona El martes siguiente, después de aquel viacrucis, al finalizar la misa de las siete de la mañana, al menos 100 personas se quedan en la parroquia. Esperan las indicaciones del padre para lo que él llama “orar juntos”. Él las espera sentado frente al altar y junto a una mesita con aceite consagrado y una botella rociadora de agua bendita. Algunas personas están solas, otras, acompañadas de un pariente, amiga o amigo y hay quienes no buscan ayuda para sí mismas sino para alguien más de quien llevan una foto. Al pasar donde el padre lloran o permanecen calladas, gritan, golpean y rasguñan. Tres hombres sujetan a una mujer de unos 30 años de los brazos y las piernas como si la fueran a reducir por completo. Al final, cae desmayada y uno de los hombres se alza la camiseta para rociarse agua bendita, la misma que usa el padre, en uno de los rasguños que le quedaron en la espalda. Esos gritos que hoy resuenan en Jesús Obrero antes sucedían en El Espíritu Santo, una parroquia en Prado, en el centro de Medellín. Cuando el padre Álvaro era párroco de El Espíritu Santo, las filas solían abarcar cuadra y media. Wilbert Calvo, un panadero que trabaja frente a la iglesia, cuenta que mientras el padre estuvo allí cerraban más tarde para aprovechar que la gente compraba pan y café para pasar la noche: “Desde las cuatro de la tarde ya había gente haciendo fila para el otro día”. Los gritos irrumpían la tranquilidad del barrio. Así lo recuerda Marina Rivera, que vive frente a la casa cural hace 30 años. A diario escuchaba alaridos que no parecían humanos. Ella misma hizo la fila una vez como acompañante: “Escuché unas voces que parecían animales y en el momento sentí un frío”. A principios de cada mes, en la parroquia se reparten los fichos para la atención del padre Álvaro. Aun así, decenas de personas llegan sin ficho a hacer fila, esperando obtener su ayuda. Foto: Juan Sebastián López-Galvis. Afuera de la iglesia las personas esperaban en vigilia hasta el amanecer. Cuando entraban, el padre les echaba aceite en la cabeza, frente a lo cual muchas de ellas gritaban, convulsionaban y si se caían, entre quienes asistían las acomodaban en una banca hasta que pudieran salir por su cuenta. Todo esto sucedía en menos de cinco minutos. La experiencia le dio al padre y a su equipo un sistema para repartir turnos, como si fuera una EPS, el cual se implementó durante los casi cuatro años que el padre estuvo en Prado. Aunque pronto esos fichos se convirtieron en negocio. No tardó en aparecer gente que hacía la fila para vender su lugar. “Empezaron en 20 mil y terminaron en 100 mil pesos”, dice Marina. Hoy las filas continúan en el barrio Campo Amor. *** Hay representaciones y sonidos que, por imaginarios colectivos, se asocian al rito del exorcismo: el sacerdote que visita una casa para expulsar el demonio de una persona, voces graves similares a un rugido, una habitación fría y oscura, actos del cuerpo y el espacio que cruzan los límites de lo “común” y que orillan a los espectadores a echarse la bendición. Sin embargo, hoy la labor del padre Álvaro ocupa un espectro más amplio de “necesidades” que están arraigadas en la cultura

Lo que el matrimonio no dejó crecer

En Colombia miles de mujeres le dijeron “sí” al matrimonio cuando aún eran niñas. Algunas lo hicieron por huir del miedo, la pobreza o un hogar donde la infancia dolía más de lo que protegía. Otras dicen que lo hicieron por amor. Tras ese “sí” temprano muchas veces se esconden historias marcadas por la violencia. Ahora, una ley intenta evitar esas uniones.

De jueves a domingo, siempre rapeando en alguna parte

«De casas feas a plazas grandes” rapea N. Hardem en ‘Apolo’. En Medellín existe una escena hiphop que se reúne cada ocho días en casas y lugares que no feos, son pequeños. Este es un relato que reconstruye lo que pasa en tres de ellos: dos clubes y un estudio casero. Mientras Ruzto empezaba pasó el último metro. Foto: Pablo Giraldo Vélez. La terraza de 50|50 no tiene tarima. Pero tiene una mesa con un controlador DJ y, delante de ella, un espacio abierto sin mesas. Hace media hora dejó de ser jueves. Es la madrugada del 9 de mayo. Sobre Palacé, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, se alza un edificio de tres pisos. En el último, la terraza, Ruzto y Thomas Parr le piden a los asistentes que se acerquen al lugar en el que están cantando un tema que todavía no ha salido. Ambos son raperos. El primero, bogotano, está de visita, y el segundo, paisa, está presentando su último trabajo: Tropicanna Poison. La terraza tiene un techo que no la tapa completamente. Hacia afuera hay un muro bajo que la gente usa para recostarse y poner las cervezas. Hacia adentro, las tornas en la mitad, mesas al frente y a los costados de ella y en el fondo, el bar. Hoy hay dos por uno en polas nacionales. A medida que uno camina hacia el edificio, van apareciendo los beats y se escuchan los rapeos. A la terraza se sube por unas escaleras de metal a las que se accede desde la entrada de un garaje. En el primer giro de las escaleras el ambiente se vuelve rojo. La salida al segundo piso la tapa una cortina. Las escaleras dan a la parte destapada de la terraza. En los parlantes se escucha una canción de rap clásico. Detrás de la consola está SoulMatik. Desde el 21 de abril empezaron a promocionar el evento por Instagram. El flyer decía “Lanzamiento Tropicanna Poison de Thomas, Tabogo’s Finest live show de Ruzto”, y más abajo anunciaban los DJ sets de SoulMatik, que estaría poniendo rap y r&b de los años 90, y de Funkdealer, que pondría reguetón. Ruzto sale pasadas las once. Minutos antes ponen un micrófono en un stand y un teclado en una mesita. A lo lejos, en el occidente, se ve el Cerro Nutibara y cómo pasa el último metro, casi vacío, por delante de él. “Come on, motherfuckers, come on”, SoulMatik cierra con ‘ ‘Come on’, el clásico de The Notorious B.I.G y Saddat X, y el rapero bogotano atiende el llamado. Se para detrás del teclado. Ruzto, que ha ejercido como electricista, abre con ‘Relé’, un rap suave y lento que hace referencia a un relevador, un interruptor que se apaga y prende con el voltaje de la vida. Mezclados entre los asistentes varios raperos prestan atención. La gente se acerca y dos camarógrafos graban. Hasta ese día, 50|50 había alojado alrededor de quince eventos de la escena hip hop, una vez cada casi diez días. Sin embargo no solo se centran en ella. Negativo, uno de los dos fotógrafos, dice que el espacio “surge también como una propuesta diferente para Medellín, para la escena, para lo que se está haciendo ahora”. Además, habla sobre la importancia del espacio en relación con el arte. Y es que allí Negativo ha participado en una exposición, pero también se dan toques, DJ sets, lanzamientos y fiestas. Un nombre recurrente en estos eventos es Sick To Ill, un colectivo de DJ de la ciudad. *** Son pasadas las 9:30 de la noche del viernes 16 de mayo. En la puerta de una casa tradicional de Boston hay tres hombres con camisas anchas: Felipe, uno de los dos DJ de Sick To Ill; Toby, otro DJ y productor; y el bouncer, que cobra quince mil pesos la entrada. Encima de las paredes verdes de la fachada de la casa está la estatua de un santo. El lugar se llama Locación Secreta y hoy hay fiesta de rap y salsa. Adentro suena salsa y todavía no hay un DJ detrás de las tornas. La única pareja que ha llegado va de lado a lado. La casa tiene la sala principal, donde se da la fiesta, un cuarto con un sofá, uno con una tienda de ropa en donde conversan cuatro personas, otro que solo tiene una mesa, uno que dice prohibido pasar, uno al fondo a la derecha que sirve de bar y una sala al fondo. El espacio es de Sick To Ill y las paredes lo dicen. En las paredes de Locación Secreta está impreso lo que es Sick To Ill: hip hop. Foto: Pablo Giraldo Vélez. Hoy la fiesta tiene seis DJ sets. Felipe sale del cuarto cerrado con una caja. A las 10 empieza a sonar rap mientras la sala todavía está casi vacía. Felipe se acerca a la caja y va mirando los discos uno por uno, con la maña de quien lleva casi diez años como DJ. Cuando encuentra el que está buscando, guarda alguno de los dos que están en las tornas y pone el nuevo. Después de un momento, Juan, la otra mitad de Sick To Ill, activa una máquina de humo que disipa la luz roja que ambienta el lugar. Desde que se conocieron en un concierto de rap han publicado mixtapes, realizado eventos y abrieron en el quinto aniversario de Pantone de No Rules Clan en diciembre de 2024. El concierto tuvo fechas en Medellín y Bogotá y reafirmó la importancia del disco y el grupo de Sison Beats, Anyone/Cualkiera y Kario One en el panorama rapero nacional. Meses después, en marzo y abril de este año, No Rules tuvo también citas en España y Francia. En Locación Secreta, el 29 de junio de 2024, se dio el primer Enfermedallo, una fiesta en la que Sick To Ill graba un mixtape que lleva el mismo nombre. Ellos ponen los temas en vinilo y luego el mixtape

Buscar a un hijo con el cansancio a cuestas

La labor de madres buscadoras como Marta Soto y Flor Vásquez es valiente y heroica, pero también agotadora. En el proceso, sacrifican su bienestar y su carga se hace más pesada con cada día en que no obtienen respuestas. Sus hijos desaparecieron después de la firma del acuerdo de paz de 2016, por lo que tienen que lidiar con los tiempos y las formas de la justicia ordinaria. Flor Alba, a punta de cuchara y sartén, le exige a la fiscal de su caso que le dé celeridad a la investigación de la desaparición de su hijo Yoryin Adrián. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. En un cuarto pequeño de suelo veteado Marta Soto espera que el fiscal le permita acceder a la audiencia virtual en la que pretende obtener una orden de exhumación para buscar el cuerpo de su hijo Bleyder Alexander Aguirre Soto. La acompañan Luz Ceballos y Rubiela López, dos madres a quienes la guerra les quitó a sus hijos, y Juan David Toro, defensor de derechos humanos y fundador de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza, quien también ha acompañado a Marta en los procesos legales de su búsqueda. Son las 9:15 de la mañana del 17 de marzo de 2025 y van 15 minutos de retraso para la audiencia. Buscadoras con Fe y Esperanza es una colectiva de mujeres que buscan a sus hijos, la mayoría de ellos desaparecidos después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc-EP en 2016. El grupo inició en 2020 de la mano de Juan David, que para entonces acompañaba, desde el equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín, varios procesos de mujeres cuyos hijos desaparecieron después del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’”, cuenta Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva. Los casos de las primeras madres que formaron el grupo eran de muchachos barristas mochileros del Nacional o Medellín que desaparecieron siguiendo a sus equipos. Los casos de desaparición forzada posteriores al acuerdo de paz no son investigados por la Justicia Especial para la Paz ni por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), sino por la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía. Juan David y Jessica coinciden en que por esta razón la búsqueda que realizan madres como las de Buscadoras con Fe y Esperanza está aún más llena de trabas y demoras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y diciembre de 2024 hubo 1929 víctimas de desaparición forzada en Colombia. No obstante, los registros de la Fiscalía son más altos: 13.836 víctimas entre enero de 2017 y marzo de 2025, de las cuales 2400 son de Antioquia, es decir, el 17.3 % del total nacional. Ante las demoras o la falta de resultados de la Fiscalía en los procesos de estas madres, muchas han tenido que convertirse en las detectives de sus propios casos. Son ellas quienes buscan pruebas y testigos que puedan ayudarles a dar con el paradero de sus hijos, lo que las lleva a ponerse en condiciones de vulnerabilidad física y emocional. Días después de la desaparición de Bleyder, Marta recibió imágenes del cuerpo de su hijo junto con la ubicación de donde lo habían enterrado. En 2023, la Fiscalía hizo prospecciones en ese lugar y encontró tres cuerpos, pero ninguno fue identificado como Bleyder Alexander. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’” Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza “Ese estado permanente de búsqueda puede llevar a afectaciones cognitivas y en la memoria; también hay mujeres buscadoras que han muerto de cáncer, de accidentes cerebrovasculares y problemas cardiovasculares propiciados por las condiciones de su búsqueda”, afirma Nidia María Montoya, psicóloga de la UBPD. “Su situación les demanda 24/7 de su tiempo, por eso dejan de resolver sus asuntos personales o familiares y dejan de preocuparse por su salud y bienestar, porque eso es lo primero a lo que renuncian: su bienestar”, concluye. Cuando van 40 minutos de retraso en la audiencia, Juan David refresca la página por décima vez con la esperanza de que en una de esas el fiscal ya esté en la videollamada. Mientras esperan, Marta les cuenta a Luz y Rubiela que piensa aceptar un microcrédito de tres millones y medio para poder pagarles a los tres pagadiarios a los que les debe. Ella vende mangos frente a un colegio, pero desde que su hijo desapareció el 27 de octubre de 2020 trabajar es cada vez más duro, pues es ella quien ha hecho toda la investigación del caso. Esto no solo le quita tiempo para trabajar, sino que le implica gastos adicionales, porque el propósito de encontrar el cuerpo de su hijo le roba la paz y el sueño. “¿Nada que te responde el fiscal?”, le pregunta Juan David a Marta cuando está por cumplirse una hora de retraso para la audiencia. Minutos antes, le había escrito al fiscal para avisarle que lo esperaban. Ella niega con la cabeza. No para de tocarselos dedos de las manos, mira a todos lados como buscando un escape del cuarto, se agarra la frente y se tapa los ojos mientras murmura “Dios mío, Dios mío, Dios mío”. Con cada minuto de retraso se ve más agotada. “La desaparición forzada no es azarosa. Las condiciones socioeconómicas son un factor asociado al tema de la desaparición porque hay unas vulnerabilidades en la población que la hace propicia a ser carnada para actores del conflicto”, explica Nidia. También menciona que para algunos actores