Guainía se le planta a la minería con el turismo

En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció

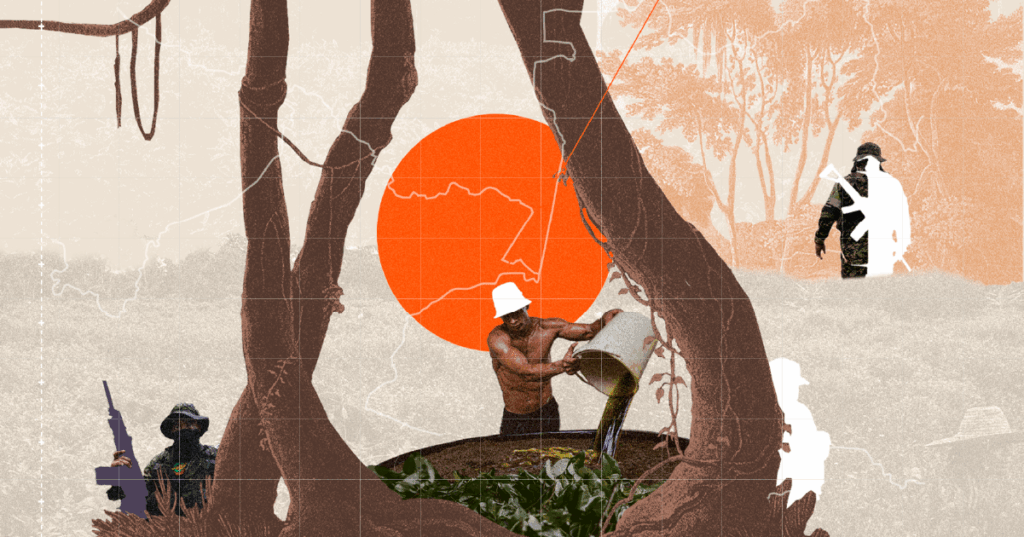

Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo

En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara

Selva en fuga: el tráfico de madera que devora los bosques bolivianos

En la frontera entre Bolivia y Perú, el paso de madera ilegalmente extraída de la Amazonía, incluso de zonas protegidas, es común y se hace en medio de un entramado de corrupción en varios niveles y con la participación de grupos que siguen operando entre las sombras, invisibles pero presentes. Los controles de los dos Estados son pocos, a veces no llegan a tiempo y otras, nunca. Los bosques del departamento de Pando, Bolivia, ocupan una superficie aproximada de 6,4 millones de hectáreas, de las cuales 94 % corresponden a bosques tropicales. Inserto completamente en la Amazonía, este departamento alberga una rica biodiversidad. Los árboles de sus bosques pueden alcanzar más de 40 metros de altura y vivir varios siglos. Foto: Eduardo Franco & Ernest Drawert. Selva adentro, en el norte del departamento de Pando, Bolivia, la vegetación parece tragarse la ruta. El paisaje se vuelve más denso y menos vigilado. En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con Perú. Por este camino, los vehículos escasean. Solo las motocicletas cruzan el monte con frecuencia, muchas cargadas hasta con cuatro miembros de una familia, incluidos niños. Por el mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes. No vienen por turismo ni por parentesco. Son traficantes de madera. https://delaurbe.udea.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Drone-bosques-Pando-Bolivia.mp4 “Sí, hemos vendido madera a peruanos”, admite un miembro de la comunidad rural campesina, usualmente llamados comunarios, que prefiere no revelar su nombre. Lo hace sin orgullo ni temor, como quien comenta algo cotidiano. “En triple”, explica. Cuando le preguntamos si entra hasta la comunidad, la respuesta llega sin vacilación: “Entra hasta donde sea. Rompe el monte”. Los triples son grandes camiones con tres pares de ruedas parecidas a las de un tractor. Su carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador, e ingresados a Perú desarmados como chatarras. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar y son usados para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada. Una vez hecho el trato con el comunario, los triples ingresan atropellando la selva con su doble tracción, resistiendo el barro y trepando pendientes. En ellos van los responsables de cortar y cargar la madera: taladores y estibadores. Llevan motosierras, combustible, y los llamados “castillos”: una herramienta de metal que une a dos motosierras para que puedan cortar al mismo tiempo, aserraderos móviles que pueden transformar un tronco de 40 metros en tablones en cuestión de horas. Operan de noche, en grupos pequeños, eficaces. Entran, cortan, acumulan la madera en lugares conocidos como “rodeos” y finalmente, los estibadores la cargan a los triples para regresar a Perú. «Las especies codiciadas son: mara, cumarú, cedro, roble, y almendrillo. Paradójicamente, las últimas tres tienen prohibición de extracción y se encuentran bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres». (CITES). Algunos cruzan incluso los límites de la Reserva Manuripi, donde la extracción maderera comercial está completamente prohibida. Aun así, los campamentos se montan. Los motores rugen. Los árboles caen. La ley es apenas un murmullo. Desde 2005, los guardaparques han realizado operativos para desalojar campamentos y quemar triples incautados. El último se registró en 2023, según un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Nos pide reservar su nombre. Los traficantes han puesto un precio sobre su cabeza. Lo que se arriesgan a hacer no es menor. Transportar madera ilegal por rutas bolivianas debería implicar el cruce de al menos algún punto de control. Pero en toda la carretera recorrida por nuestro equipo periodístico, solo se encontraron dos controles policiales. El más cercano a las comunidades, en Empresiña, es apenas una cabaña de madera con una cuerda colgante que se alza para dar paso. «No hay puntos de control forestal. No existen oficinas de aduana. Y cuando no hay papeles que acrediten el origen de la madera, los billetes hacen el trabajo. Con sobornos, los oficiales miran a otro lado. Todo tiene lugar en un paisaje que parece diseñado para el contrabando, donde los árboles valen más muertos que vivos». Los papeles que blanquean la madera ilegal Después de viajar en triple, la madera es cargada a un camión semitrailer y se moviliza con la obtención de una Guía de Transporte Forestal (GTF) falsificada. Cuando es legal, esta guía se trata de un documento oficial emitido por el Estado peruano, que “ampara la movilización de productos y subproductos forestales maderables”. El camión “triple” peruano decomisado en febrero de 2025 por la ABT Pando en un operativo en la comunidad Alta Gracia, municipio de Filadelfia, está estacionado afuera de sus oficinas en Cobija. Foto: Eduardo Franco. Pero nada en este negocio ilícito es gratuito. Obtener una de estas guías, esa hoja que abre las barreras al contrabando, no es un trabajo sencillo ni barato. Hasta ahora, dos grandes entramados han sido develados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Madre de Dios, departamento peruano que comparte una línea fronteriza de aproximadamente 120 kilómetros con Bolivia. El primero, en 2020, se denominó “Los Hostiles de la Amazonía”. Una red de extracción, acopio y transporte de madera con ayuda interna, cuya organización se divide en tres grupos: los comercializadores, que se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y otros; los tramitadores o blanqueadores, quienes consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios; y los funcionarios, que a cambio de dinero no registran la documentación ni verifican el volumen o especie de la madera transportada, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales. La investigación de este caso se abrió en distintas fases y en

¿Cambiar el mapa de Colombia? Cómo la gobernanza indígena en la Amazonía invita a imaginar un país distinto

Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) llevan 34 años en el limbo jurídico: la Constitución de 1991 las reconoció, los pueblos amazónicos ya las ejercen, pero el Estado aún no las formaliza. El racismo estructural, la resistencia al cambio y la burocracia han frenado el proceso en la Amazonía, limitando sus contribuciones para contener las amenazas que hoy la acechan. “Las narrativas del mundo donde solo el humano actúa, esa centralidad, silencia todas las otras presencias”.Ailton Krenak Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios. Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza. Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas que nos mostraban en las clases de geografía cuando señalaban: “allá, la selva”. Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar. La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos. Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades. Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes y surgen del vapor de agua que se libera en la atmósfera, y que influyen en los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua dulce. Imagen aérea del río Mitú. Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos. Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —lo que se conoce como la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio. “El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas. “Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas. Para eso han trabajado desde hace años y por esa razón, cada cierto tiempo, ella y otros líderes amazónicos, deben viajar a Bogotá desde sus comunidades para reuniones con funcionarios públicos, cooperantes y aliados. Cada vez que sale, Yucuna tiene que navegar desde su comunidad Mamurá hasta La Pedrera, un viaje de 12 horas en lancha por el Mirití Paraná y luego por el Caquetá, dos ríos que serpentean en medio de la selva. Las múltiples tonalidades de verde la acompañan en el camino por donde suben y bajan embarcaciones con pasajeros y provisiones. Tras el largo viaje llega a La Pedrera, la población más grande de esta zona. Ahí hay una pequeña pista de aterrizaje desde donde, al día siguiente, toma un vuelo de 45 minutos rumbo a Leticia y después otro, de una hora y 40 minutos, a Bogotá. Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros. Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes. Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales. El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos